Stéphane (Damien Bonnard) est flic. Il vient de rejoindre le commissariat de Montfermeil. Affecté à la Brigade anti-criminelle (BAC), il maraude avec deux co-équipiers, Chris (Alexis Manenti), un Blanc bas du front (avec ou sans majuscule), et Gwada (Djebril Didier Zonga), Ivoirien de la deuxième génération, grandi dans le quartier.

Stéphane (Damien Bonnard) est flic. Il vient de rejoindre le commissariat de Montfermeil. Affecté à la Brigade anti-criminelle (BAC), il maraude avec deux co-équipiers, Chris (Alexis Manenti), un Blanc bas du front (avec ou sans majuscule), et Gwada (Djebril Didier Zonga), Ivoirien de la deuxième génération, grandi dans le quartier.

Les Misérables fait le buzz. En compétition officielle à Cannes en mai dernier, il rate de peu la Palme d’Or et reçoit le Prix du jury. Il représentera la France aux prochains Oscars.

Son affiche, son prologue (une foule bigarrée célébrant aux accents de La Marseillaise la victoire de la France au Mondial de football de juillet 2018), son titre aux accents hugoliens – contrairement à ce qui est dit dans le film, Victor Hugo n’a pas écrit Les Misérables à Montfermeil, mais y a situé l’auberge des Thénardier où Cosette a été élevée : on imagine une ode à l’intégration républicaine. On fait fausse route.

Les Misérables est l’œuvre de Ladj Ly, un réalisateur venu du documentaire qui a grandi dans les quartiers qu’il filme. Comme l’adolescent de son film (un rôle interprété par son propre fils), il avait dans sa jeunesse, la caméra vissée à l’œil, enregistré les exactions policières commises autour de lui. À partir de son expérience, il a réalisé Les Misérables, un court métrage de seize minutes avec le même trio d’acteurs, nommé aux Césars l’an passé. Il y racontait une journée dans la vie de la BAC de Montfermeil.

Son long métrage reprend la même trame. Unité de temps (si le scénario se déroule sur deux journées, il aurait pu tout aussi bien, et avec une efficacité accrue, se dérouler sur une seule), unité de lieu (la « banlieue » zone de non-droit), unité d’action (comment une bavure policière va mettre le feu aux poudres). La formule est efficace. Le scénario est rythmé. Les personnages sont bien campés.

Le réalisateur connaît son sujet. Et cela se voit. L’analyse qu’il fait des relations de pouvoir est particulièrement fine – et rejoint les conclusions des études sociologiques de Gilles Kepel (Banlieue de la République, Quatre-vingt-treize). Elles ne se réduisent pas à une guerre de tranchées entre les flics et les gangs. Les Misérables montre l’influence des Frères musulmans qui, au nom d’un Islam rigoriste, ont réussi à restaurer un ordre social que la police n’arrivait plus à faire respecter. Il documente leurs relations tendues avec la pègre qui contrôle les trafics de toutes sortes. Il en rajoute une couche avec l’arrivée d’un cirque yéniche dont la disparition d’un bébé lion met le feu aux poudres.

Comme La Haine en 1995, comme Divines en 2016, Les Misérables explique les motifs d’une violence sociale. Le malaise naît de ce qu’il la cautionne. Car Les Misérables n’est pas neutre. Certes, il faut lui reconnaître cette qualité, il ne caricature pas la police. Le trio de flics de la BAC à l’origine de la bavure qui enflamme la cité est équilibré : si Chris est un Blanc volontiers raciste, Gwada est, en raison de ses origines, tiraillé. Et Stéphane, plongé dès sa mutation au cœur de cette poudrière, essaie de garder le sang froid que ses coéquipiers ont depuis longtemps perdu.

Mais Les Misérables prend nettement le parti des jeunes de banlieue. Même si le plan final n’a pas le courage d’aller jusqu’au bout de la logique du film, il est sans ambiguïté : la violence policière appelle en retour un déchainement de violence juvénile – qui touche tous les détenteurs d’autorité. Si jusque là, on avait volontiers suivi Ladj Ly, notre adhésion est stoppée net devant cette glorification à courte vue d’une loi du talion que rien ne saurait cautionner.

La vie n’a pas toujours été douce avec Noura. Son mari, Jamel, un petit malfrat, purge en prison une longue peine. Elle doit élever seule ses trois enfants. Unique rayon de soleil dans l’existence de Noura : son amant Lassad qu’elle espère épouser dès que son divorce aura été prononcé. Mais la libération anticipée de Jamel bouleverse tous ses plans. Son divorce devient impossible. Pire : elle tombera sous le coup de la loi pénale tunisienne qui punit l’adultère de cinq ans d’emprisonnement si Jamel la dénonce.

La vie n’a pas toujours été douce avec Noura. Son mari, Jamel, un petit malfrat, purge en prison une longue peine. Elle doit élever seule ses trois enfants. Unique rayon de soleil dans l’existence de Noura : son amant Lassad qu’elle espère épouser dès que son divorce aura été prononcé. Mais la libération anticipée de Jamel bouleverse tous ses plans. Son divorce devient impossible. Pire : elle tombera sous le coup de la loi pénale tunisienne qui punit l’adultère de cinq ans d’emprisonnement si Jamel la dénonce. Luciano Pavarotti (1937-2005) est sans doute l’un des plus grands ténors contemporains. Cette qualité lui sera peut-être contestée du point de vue de la seule qualité de son chant ; mais ses concerts et ses disques lui ont gagné une célébrité inégalée depuis Caruso.

Luciano Pavarotti (1937-2005) est sans doute l’un des plus grands ténors contemporains. Cette qualité lui sera peut-être contestée du point de vue de la seule qualité de son chant ; mais ses concerts et ses disques lui ont gagné une célébrité inégalée depuis Caruso. En 2015, la Grèce est enfoncée dans la pire crise économique de son histoire. Son surendettement a obligé le gouvernement à accepter un programme qui l’asphyxie. Les élections portent au pouvoir la coalition antisystème Syriza avec une promesse : en finir avec l’austérité. Un jeune et charismatique ministre des finances, l’économiste Yanis Varoufakis, est chargé de la mettre en œuvre. Mais la négociation avec les institutions européennes s’annonce délicate. Alexis Tsipras aura beau organiser un référendum au terme duquel le peuple grec refusera le MoU exigé par l’Europe, il devra aller à Canossa et se résoudre à le signer. Après cinq mois seulement au gouvernement, s’estimant désavoué par cette signature contre laquelle il avait bataillé sans relâche, Varoufakis démissionnera.

En 2015, la Grèce est enfoncée dans la pire crise économique de son histoire. Son surendettement a obligé le gouvernement à accepter un programme qui l’asphyxie. Les élections portent au pouvoir la coalition antisystème Syriza avec une promesse : en finir avec l’austérité. Un jeune et charismatique ministre des finances, l’économiste Yanis Varoufakis, est chargé de la mettre en œuvre. Mais la négociation avec les institutions européennes s’annonce délicate. Alexis Tsipras aura beau organiser un référendum au terme duquel le peuple grec refusera le MoU exigé par l’Europe, il devra aller à Canossa et se résoudre à le signer. Après cinq mois seulement au gouvernement, s’estimant désavoué par cette signature contre laquelle il avait bataillé sans relâche, Varoufakis démissionnera. La Justice est une institution. La justice est une valeur. En interrogeant une vingtaine de magistrats, Robert Salis a cherché à comprendre comment l’institution, malgré ses procédures et ses lenteurs, servie par les hommes et les femmes qui la composent, réussissait au jour le jour à ne pas trahir ces valeurs.

La Justice est une institution. La justice est une valeur. En interrogeant une vingtaine de magistrats, Robert Salis a cherché à comprendre comment l’institution, malgré ses procédures et ses lenteurs, servie par les hommes et les femmes qui la composent, réussissait au jour le jour à ne pas trahir ces valeurs. Au début des années soixante, Ford décida d’investir la course automobile. Il essaya d’abord sans succès de racheter Ferrari. Puis il entreprit de se lancer seul dans l’aventure.

Au début des années soixante, Ford décida d’investir la course automobile. Il essaya d’abord sans succès de racheter Ferrari. Puis il entreprit de se lancer seul dans l’aventure. Alice (Emily Beecham) élève seule son fils Joe. Elle s’investit plus que de raison dans son travail de phytogénéticienne dans un laboratoire botanique. Elle y est chargée avec son collègue Chris (Ben Whishaw) du développement d’une plante révolutionnaire susceptible de développer chez ceux qui en hument le pollen un sentiment de tendresse maternelle.

Alice (Emily Beecham) élève seule son fils Joe. Elle s’investit plus que de raison dans son travail de phytogénéticienne dans un laboratoire botanique. Elle y est chargée avec son collègue Chris (Ben Whishaw) du développement d’une plante révolutionnaire susceptible de développer chez ceux qui en hument le pollen un sentiment de tendresse maternelle. « D’après une histoire vraie ». On connaît tous « l’affaire » (du nom du livre exceptionnel que lui avait consacré Jean-Denis Bredin) : comment le capitaine Alfred Dreyfus a été accusé, sur la base d’un « bordereau » retrouvé dans la poubelle de l’attaché militaire allemand à Paris, d’intelligence avec l’ennemi, comment il a été jugé en cour martiale, dégradé dans la cour de l’École militaire par un froid matin d’hiver (que Polanski reconstitue avec un soin maniaque), comment il a été déporté sur l’île du Diable au large de la Guyane.

« D’après une histoire vraie ». On connaît tous « l’affaire » (du nom du livre exceptionnel que lui avait consacré Jean-Denis Bredin) : comment le capitaine Alfred Dreyfus a été accusé, sur la base d’un « bordereau » retrouvé dans la poubelle de l’attaché militaire allemand à Paris, d’intelligence avec l’ennemi, comment il a été jugé en cour martiale, dégradé dans la cour de l’École militaire par un froid matin d’hiver (que Polanski reconstitue avec un soin maniaque), comment il a été déporté sur l’île du Diable au large de la Guyane. Mylia est adolescente. Elle habite au fond de la campagne québécoise une petite maison avec ses parents et sa sœur cadette, la turbulente Camille. Elle s’apprête à effectuer sa rentrée scolaire dans un nouveau collège. Elle y fait deux rencontres déterminantes : Jacinthe, une redoublante délurée, et Jimmy, un beau et ténébreux collégien.

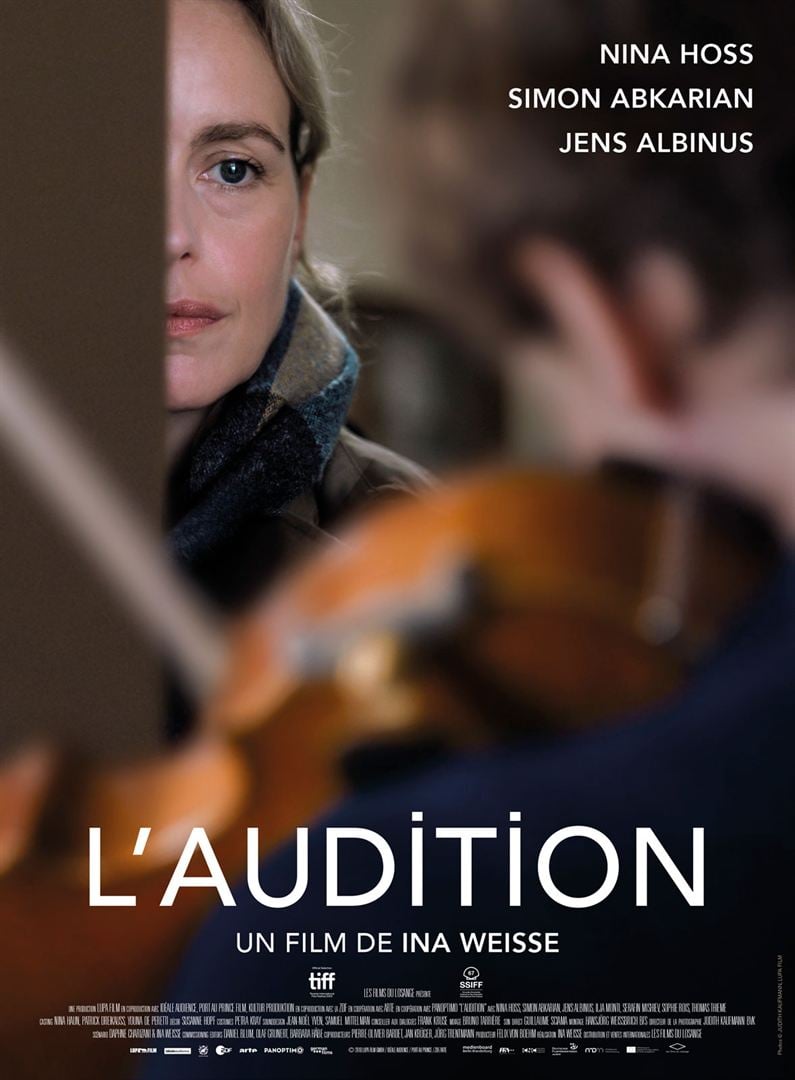

Mylia est adolescente. Elle habite au fond de la campagne québécoise une petite maison avec ses parents et sa sœur cadette, la turbulente Camille. Elle s’apprête à effectuer sa rentrée scolaire dans un nouveau collège. Elle y fait deux rencontres déterminantes : Jacinthe, une redoublante délurée, et Jimmy, un beau et ténébreux collégien. Anna (Nina Hoss) est professeure de violon au Conservatoire. Elle est chargée de préparer le jeune Alexandre à son audition et s’investit tout particulièrement dans cette tâche au point de repousser les limites de son élève.

Anna (Nina Hoss) est professeure de violon au Conservatoire. Elle est chargée de préparer le jeune Alexandre à son audition et s’investit tout particulièrement dans cette tâche au point de repousser les limites de son élève.