Petar est berger dans un confin perdu de la Bulgarie, près de la frontière turque. Son père l’était, son grand-père avant lui. Février raconte sa vie en trois tableaux. Enfant, il passe un été paradisiaque auprès de son grand-père à l’alpage, à s’occuper des bêtes et à flâner dans les bois. Après son mariage, il part faire son service militaire et est affecté en mer Noire, au large de Bourgas, à la garde d’un ilot désolé quasi-exclusivement peuplé de goélands. Parvenu au terme de sa vie, Petar passe un dernier hiver dans sa bergerie au risque de mourir de froid dans une tempête de neige.

Petar est berger dans un confin perdu de la Bulgarie, près de la frontière turque. Son père l’était, son grand-père avant lui. Février raconte sa vie en trois tableaux. Enfant, il passe un été paradisiaque auprès de son grand-père à l’alpage, à s’occuper des bêtes et à flâner dans les bois. Après son mariage, il part faire son service militaire et est affecté en mer Noire, au large de Bourgas, à la garde d’un ilot désolé quasi-exclusivement peuplé de goélands. Parvenu au terme de sa vie, Petar passe un dernier hiver dans sa bergerie au risque de mourir de froid dans une tempête de neige.

Le cinéma bulgare n’est pas le plus connu d’Europe. Avec le masochisme et le penchant vaniteux à l’encyclopédisme qui me caractérisent, j’ai vu la plupart des films bulgares distribués en France ces dernières années. Et j’en ai aimé beaucoup : Taxi Sofia de Stephan Komandarev, Glory et, mon préféré, The Lesson, de Kristina Grozeva et Petar Valchanov.

De Kamen Kalev, un jeune réalisateur bulgare formé à la Fémis et qui poursuit sa carrière à cheval entre la France et la Bulgarie, j’avais découvert récemment grâce à Arte et apprécié le tout premier film Eastern Plays. Ce Février est d’une veine très différente. Abandonnant le naturalisme de ses premiers films, Kamen Kalev opte pour un registre plus poétique. Son film est une élégie à la nature, quasiment sans paroles. Il peint le beau portrait d’un homme simple, uni à son environnement par un lien évident, qui ne souffre aucune discussion. C’est en creux une réflexion philosophique sur le sens de l’existence et ce qu’est être à la vie.

Bien sûr, Télérama se pâme et Les Cahiers frôlent l’orgasme : « [Février] vise comme horizon ultime une grandeur qui dépasse l’humain et l’absorbe dans la continuité d’un espace-temps sempiternel ». Quant à moi, un peu honteux de ne pas partager un tel enthousiasme, je dois avouer, le rouge au front, que j’ai trouvé les cent-vingt-cinq minutes très belles mais très longues aussi…

Alice est une jeune infirmière suisse qui quitte dans les années cinquante son pays natal pour s’installer au Liban. Elle y fait bientôt la connaissance d’un astrophysicien libanais, Joseph, et de son envahissante et chaleureuse fratrie : Mimi sa sœur, Georges son frère et Amal sa belle-soeur ainsi que leurs trois enfants. Alice et Joseph se marient et ont bientôt une fille, Mona. Dans la « Suisse du Moyen-Orient » qu’est alors le Liban, Joseph travaille à un projet fou, envoyer le premier Libanais sur la lune, tandis qu’Alice dessine et vend quelques unes de ses oeuvres. Mais tout bascule en 1975 avec la guerre civile libanaise qui obligera Alice à quitter la terre qui l’avait si généreusement accueillie vingt ans plus tôt.

Alice est une jeune infirmière suisse qui quitte dans les années cinquante son pays natal pour s’installer au Liban. Elle y fait bientôt la connaissance d’un astrophysicien libanais, Joseph, et de son envahissante et chaleureuse fratrie : Mimi sa sœur, Georges son frère et Amal sa belle-soeur ainsi que leurs trois enfants. Alice et Joseph se marient et ont bientôt une fille, Mona. Dans la « Suisse du Moyen-Orient » qu’est alors le Liban, Joseph travaille à un projet fou, envoyer le premier Libanais sur la lune, tandis qu’Alice dessine et vend quelques unes de ses oeuvres. Mais tout bascule en 1975 avec la guerre civile libanaise qui obligera Alice à quitter la terre qui l’avait si généreusement accueillie vingt ans plus tôt. Zorah (Isabelle Adjani), Djamila (Rachida Brakni) et Norah (Maïwenn) sont sœurs. Elles vivent en France auprès de leur mère. Leur père les a quittées brutalement vingt huit ans plus tôt en kidnappant leur frère cadet, Redah, dont elles n’ont depuis aucune nouvelle. Ce choc a provoqué chez elles un traumatisme qu’elles ont plus ou moins bien vécu. Norah, la benjamine, que son père avait kidnappée avec son frère mais qui a réussi à revenir en France, ne s’en est jamais remise et n’est pas arrivée à se stabiliser. Djamila, la cadette, s’est intégrée à la société française au-delà de toute espérance et est devenue maire de Saint-Quentin. Zorah l’aînée est dramaturge. Elle monte actuellement, malgré l’hostilité de ses sœurs et de sa mère, une pièce autobiographique racontant la jeunesse de ses parents. Sa fille, Farah (Hafsia Herzi) y interprète le rôle de sa mère.

Zorah (Isabelle Adjani), Djamila (Rachida Brakni) et Norah (Maïwenn) sont sœurs. Elles vivent en France auprès de leur mère. Leur père les a quittées brutalement vingt huit ans plus tôt en kidnappant leur frère cadet, Redah, dont elles n’ont depuis aucune nouvelle. Ce choc a provoqué chez elles un traumatisme qu’elles ont plus ou moins bien vécu. Norah, la benjamine, que son père avait kidnappée avec son frère mais qui a réussi à revenir en France, ne s’en est jamais remise et n’est pas arrivée à se stabiliser. Djamila, la cadette, s’est intégrée à la société française au-delà de toute espérance et est devenue maire de Saint-Quentin. Zorah l’aînée est dramaturge. Elle monte actuellement, malgré l’hostilité de ses sœurs et de sa mère, une pièce autobiographique racontant la jeunesse de ses parents. Sa fille, Farah (Hafsia Herzi) y interprète le rôle de sa mère. Jacob et Monica sont deux immigrés coréens installés depuis plusieurs années en Californie. Ils ont emmené aux Etats-Unis avec eux leur fille Anne et y ont eu un second enfant, David, affligé d’un souffle au cœur. Malgré les réticences de son épouse, Jacob a décidé de se mettre à son compte en rachetant un lopin de terre dans l’Arkansas et en y faisant pousser des légumes coréens. L’installation de cette famille, bientôt rejointe par la mère de Monica, dans un mobile home miteux ne va pas sans peine.

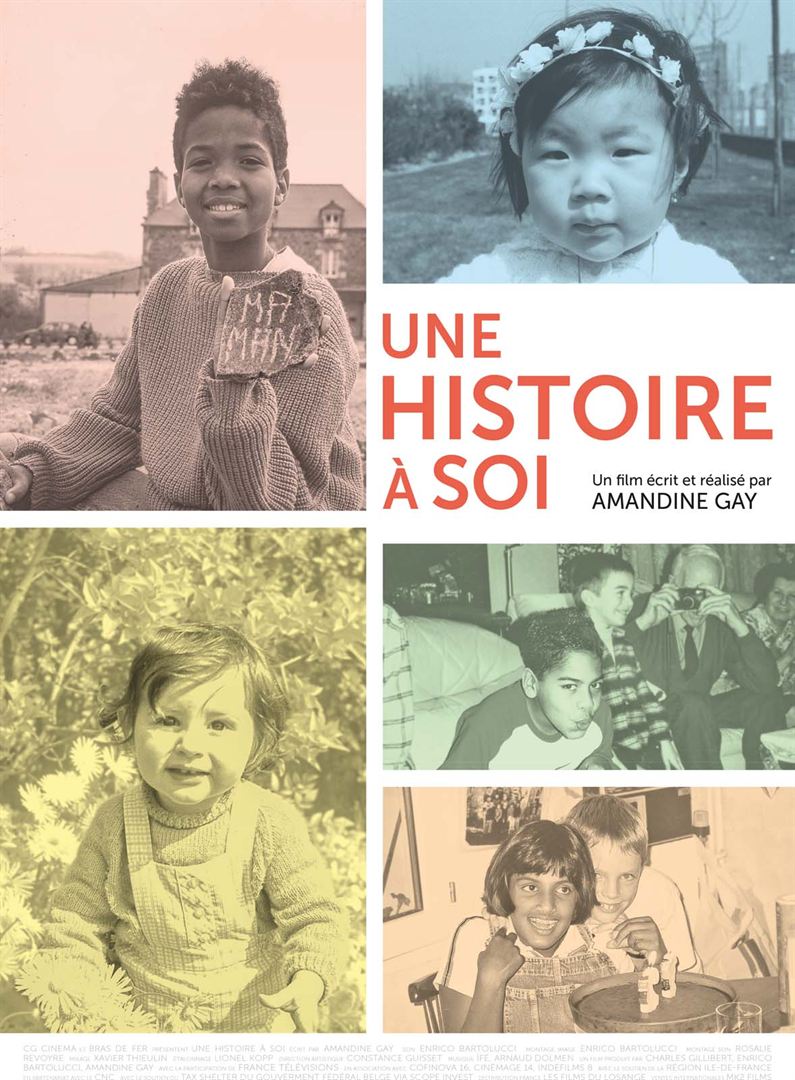

Jacob et Monica sont deux immigrés coréens installés depuis plusieurs années en Californie. Ils ont emmené aux Etats-Unis avec eux leur fille Anne et y ont eu un second enfant, David, affligé d’un souffle au cœur. Malgré les réticences de son épouse, Jacob a décidé de se mettre à son compte en rachetant un lopin de terre dans l’Arkansas et en y faisant pousser des légumes coréens. L’installation de cette famille, bientôt rejointe par la mère de Monica, dans un mobile home miteux ne va pas sans peine. Une histoire à soi est un documentaire consacré à l’adoption internationale. La réalisatrice Amandine Gay, après un appel à contributions, a rencontré près d’une centaine d’enfants adoptés et a écouté leurs histoires de vies. Elle s’est focalisée sur cinq d’entre eux, qui disposaient de suffisamment d’archives pour illustrer leur discours : Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu, respectivement originaires d’Australie, de Corée du Sud, du Sri Lanka, du Rwanda et du Brésil.

Une histoire à soi est un documentaire consacré à l’adoption internationale. La réalisatrice Amandine Gay, après un appel à contributions, a rencontré près d’une centaine d’enfants adoptés et a écouté leurs histoires de vies. Elle s’est focalisée sur cinq d’entre eux, qui disposaient de suffisamment d’archives pour illustrer leur discours : Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu, respectivement originaires d’Australie, de Corée du Sud, du Sri Lanka, du Rwanda et du Brésil. Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), la quarantaine, est un VRP anglais que le MI6 et la CIA recrutent pour se rendre à Moscou sans attirer l’attention du KGB. Sa mission : contacter une taupe soviétique, Oleg Penkovsky et recueillir de lui des informations classifiées sur le programme nucléaire soviétique.

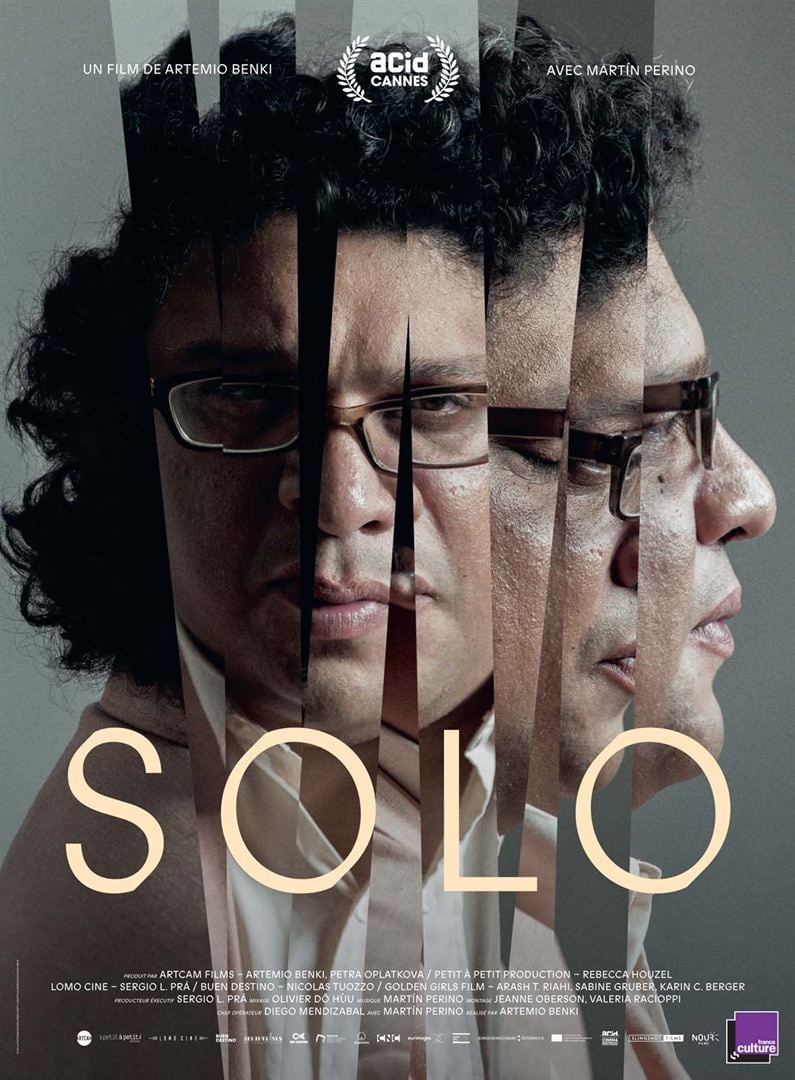

Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), la quarantaine, est un VRP anglais que le MI6 et la CIA recrutent pour se rendre à Moscou sans attirer l’attention du KGB. Sa mission : contacter une taupe soviétique, Oleg Penkovsky et recueillir de lui des informations classifiées sur le programme nucléaire soviétique. Martín Perino fut un jeune pianiste prodige, couvé par sa mère, pianiste professionnelle elle aussi, avant de sombrer dans la paranoïa et la schizophrénie. Le réalisateur Artemio Benki est allé le débusquer dans un hôpital psychiatrique de Buenos Aires où il était interné. Il l’accompagne à la sortie de l’hôpital et l’aide à retrouver une vie normale, dans l’appartement désaffecté de ses parents décédés, au contact de ses anciens professeurs, à la recherche de nouveaux cachets.

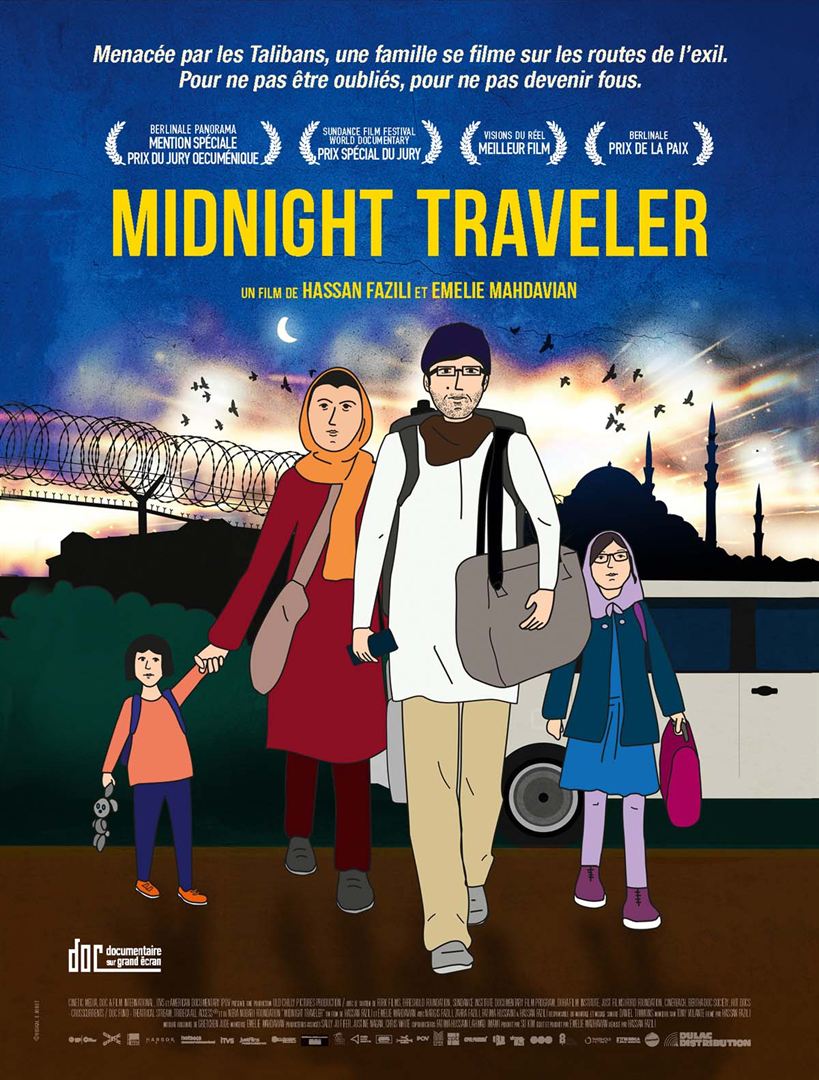

Martín Perino fut un jeune pianiste prodige, couvé par sa mère, pianiste professionnelle elle aussi, avant de sombrer dans la paranoïa et la schizophrénie. Le réalisateur Artemio Benki est allé le débusquer dans un hôpital psychiatrique de Buenos Aires où il était interné. Il l’accompagne à la sortie de l’hôpital et l’aide à retrouver une vie normale, dans l’appartement désaffecté de ses parents décédés, au contact de ses anciens professeurs, à la recherche de nouveaux cachets. Hassan Fazili est un cinéaste afghan dont la tête fut mise à prix par les Talibans pour avoir réalisé une fiction qui montrait l’un d’entre eux déposer les armes. Avec sa famille, il se réfugia d’abord une année au Tadjikistan, espérant obtenir l’asile en Australie avant de décider, de guerre lasse, de tenter sa chance en Europe par la route. C’est cette longue odyssée, à travers l’Iran, la Turquie, la Bulgarie et la Serbie, qui allait durer plus de trois ans, qu’il filme avec son téléphone portable.

Hassan Fazili est un cinéaste afghan dont la tête fut mise à prix par les Talibans pour avoir réalisé une fiction qui montrait l’un d’entre eux déposer les armes. Avec sa famille, il se réfugia d’abord une année au Tadjikistan, espérant obtenir l’asile en Australie avant de décider, de guerre lasse, de tenter sa chance en Europe par la route. C’est cette longue odyssée, à travers l’Iran, la Turquie, la Bulgarie et la Serbie, qui allait durer plus de trois ans, qu’il filme avec son téléphone portable. Teddy (Anthony Bajon) a dix-neuf ans. Il vit dans un petit village des Pyrénées, entre sa tante grabataire, son oncle gentiment retardé, sa copine Rebecca (Christine Gautier) et sa patronne Ghislaine (Noémie Lvovsky). Même si la vie n’a pas été très tendre avec lui, Teddy imagine un avenir heureux avec Rebecca dans la maison avec pergola qu’il rêve de construire. Mais un loup sauvage rode autour du village et mord Teddy, provoquant chez le jeune homme une lente et inquiétante métamorphose.

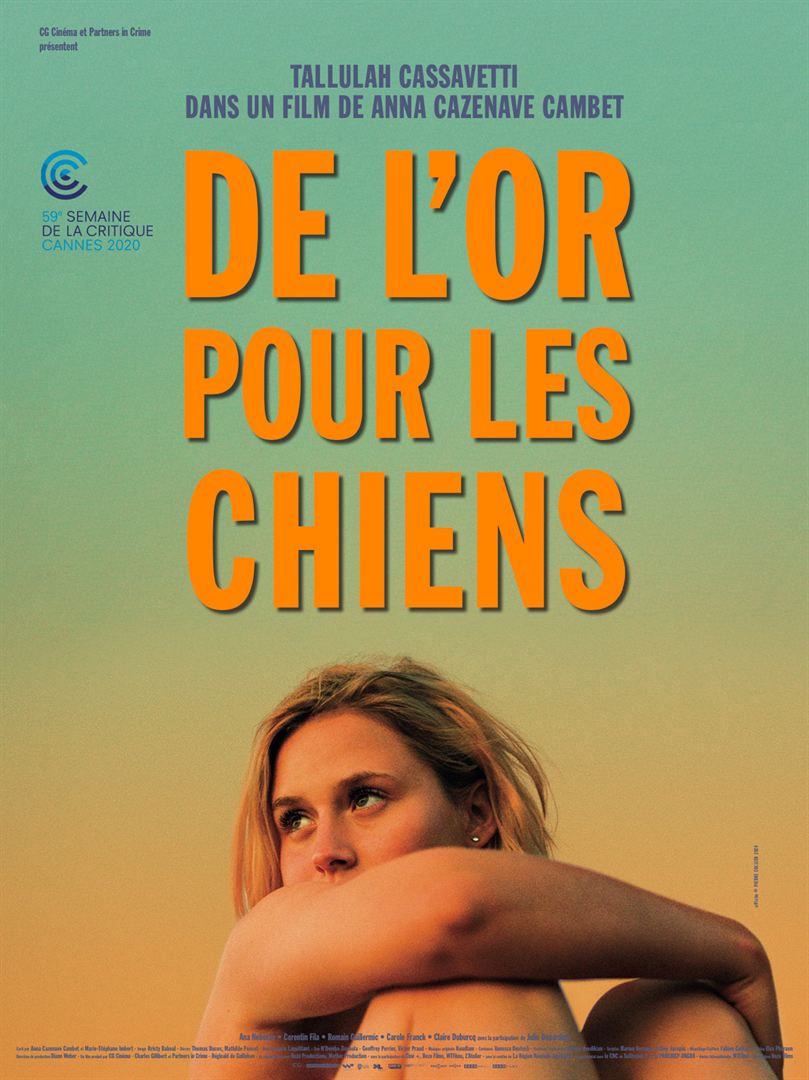

Teddy (Anthony Bajon) a dix-neuf ans. Il vit dans un petit village des Pyrénées, entre sa tante grabataire, son oncle gentiment retardé, sa copine Rebecca (Christine Gautier) et sa patronne Ghislaine (Noémie Lvovsky). Même si la vie n’a pas été très tendre avec lui, Teddy imagine un avenir heureux avec Rebecca dans la maison avec pergola qu’il rêve de construire. Mais un loup sauvage rode autour du village et mord Teddy, provoquant chez le jeune homme une lente et inquiétante métamorphose. Esther (Tallulah Cassavetti), dix-sept ans, a été élevée par sa mère (Julie Depardieu) entre un père absent et un beau-père lubrique. Elle a un job d’été sur la côte landaise chez un vendeur de glaces. Elle y a rencontré Jean (Corentin Fila), un barman plus âgé qu’elle, en est tombée amoureuse et s’est donnée à lui. Quand l’été se termine et quand Jean remonte à Paris, Esther décide de l’y suivre. Mais le jeune homme la repousse, ne laissant à Esther d’autre alternative que de frapper à la porte d’un couvent.

Esther (Tallulah Cassavetti), dix-sept ans, a été élevée par sa mère (Julie Depardieu) entre un père absent et un beau-père lubrique. Elle a un job d’été sur la côte landaise chez un vendeur de glaces. Elle y a rencontré Jean (Corentin Fila), un barman plus âgé qu’elle, en est tombée amoureuse et s’est donnée à lui. Quand l’été se termine et quand Jean remonte à Paris, Esther décide de l’y suivre. Mais le jeune homme la repousse, ne laissant à Esther d’autre alternative que de frapper à la porte d’un couvent.