Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star.

Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star.

Autant le dire sans détour : le suspense sur lequel est soi-disant bâti ce documentaire est levé dès ses toutes premières minutes. On y retrouve en 2018 Walter Mercado, vieilli, mais portant toujours beau, impeccablement maquillé, peigné et costumé, dans sa somptueuse demeure portoricaine, entouré des souvenirs kitschissimes d’une vie bien remplie. La star a quatre-vingts ans bien sonnés mais n’a rien perdu de sa radieuse énergie ni de son exubérante folie.

On apprend bien vite que son éclipse est due aux différends qui l’ont opposé à son agent, qui lui avait fait signer un contrat léonin se réservant le droit sans limitation de durée à son nom et à son image. Ce contentieux a fermé l’accès aux chaînes de télévision à Walter Mercado pendant six longues années. À quoi se sont ajoutés quelques soucis de santé. Si bien que c’est in extremis, début 2019, que la star peut inaugurer, quelques mois avant sa mort, l’exposition que lui consacre le musée d’histoire de Miami pour le cinquantième anniversaire de ses premières émissions d’astrologie.

Mais l’essentiel n’est pas là. Il est dans la découverte de cette personnalité hors du commun, si célèbre dans le monde hispanophone mais quasi-inconnue au-delà. Dans un environnement macho et homophobe, Walter Mercado a brisé les codes. Aussi maniéré que Liberace, aussi diva que Dalida, aussi botoxé que les frères Bogdanoff, Walter Mercado joue de son androgynie. Il refuse de répondre aux questions sur sa sexualité – même si le spectateur, à qui on ne la fait pas, n’en pensera pas moins. Les documentaristes le titillent sur l’astrologie et sur la scientificité de ses prédictions. Mercado, qu’on aurait pu suspecter de camoufler derrière ses capes et ses bijoux une bien triste arnaque, répond avec une honnêteté convaincante : il n’a jamais prétendu donner les résultats du loto mais vendre à quelques malheureux un peu de paix et beaucoup d’amour.

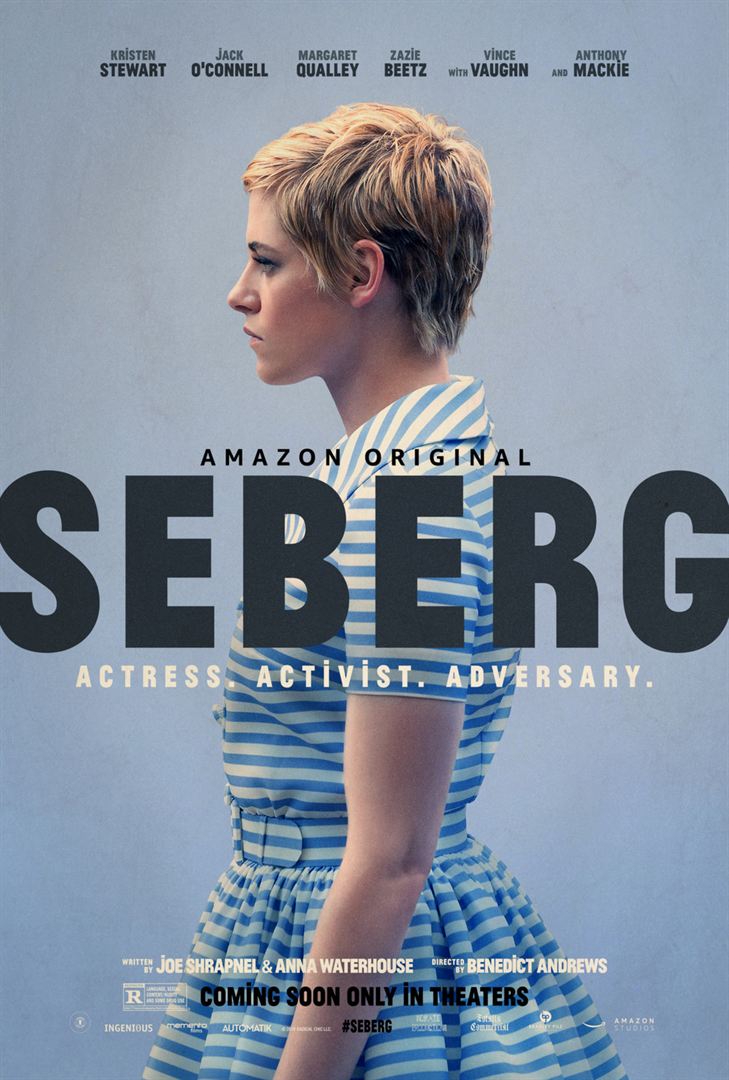

En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils.

En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils. Dans une région reculée de l’ancienne Allemagne de l’est tout juste réunifiée, deux inspecteurs que tout oppose, un ancien agent de la Stasi aux méthodes border line et un Allemand de l’ouest incorruptible, enquêtent sur la disparition de deux jeunes femmes. Les découvertes macabres qu’ils effectuent leur laissent augurer l’existence d’un réseau criminel à grande échelle.

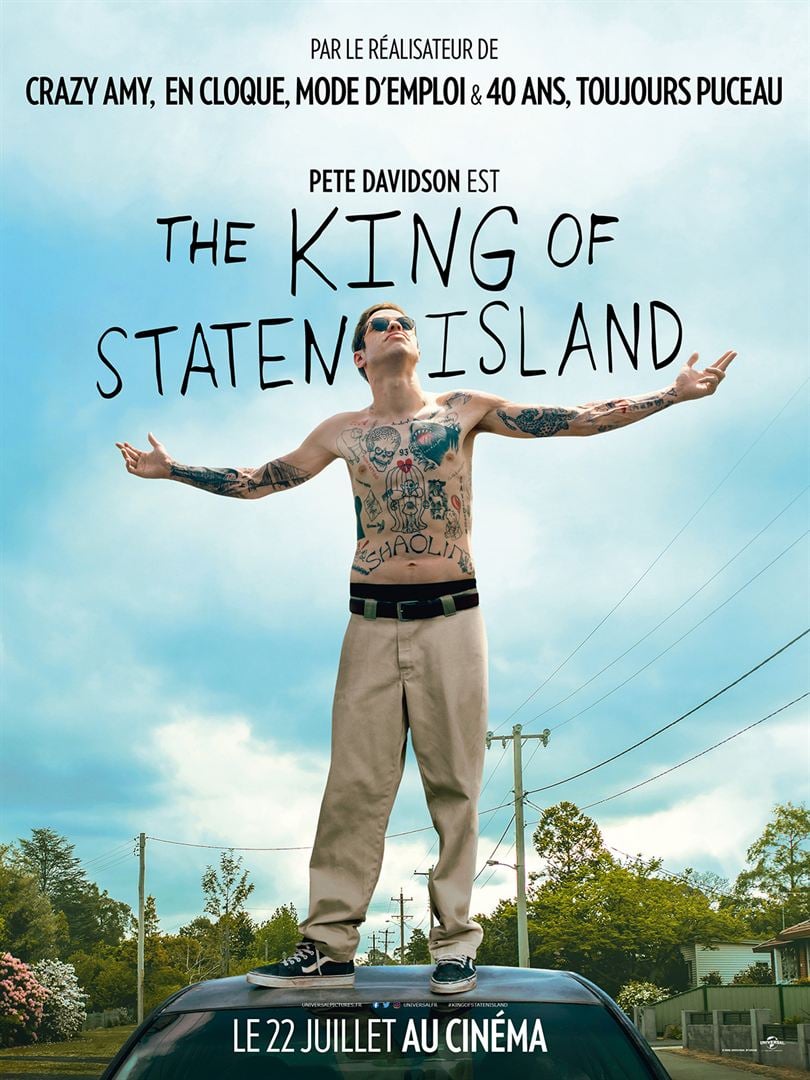

Dans une région reculée de l’ancienne Allemagne de l’est tout juste réunifiée, deux inspecteurs que tout oppose, un ancien agent de la Stasi aux méthodes border line et un Allemand de l’ouest incorruptible, enquêtent sur la disparition de deux jeunes femmes. Les découvertes macabres qu’ils effectuent leur laissent augurer l’existence d’un réseau criminel à grande échelle. Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités.

Scott (Pete Davidson) a vingt-quatre ans. Il vit à Staten Island, le borough le plus calme de New York, le plus ennuyeux aussi, à une encablure de Manhattan. Même s’il s’en défend, il ne s’est jamais remis de la mort de son père, pompier professionnel, dans son enfance. Il habite encore chez sa mère, n’a d’autre projet professionnel que d’ouvrir un improbable resto-tattoo, n’ose pas s’engager dans une relation amoureuse avec une amie d’enfance. La décision de sa mère de se mettre en couple va l’obliger à prendre ses responsabilités. Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer.

Jack, Lisa et Mathis forment une fratrie mise à mal par la mort de leur mère, frappée par une longue maladie, et la disparition de leur père. À la mort de leur père, les trois jeunes gens sont mis au pied du mur. Lisa (Anamaria Vartolomei) préfère la fuite. Jack (Kacey Mottet Klein), qui est à peine majeur, se voit confier la tutelle du petit Mathis (Andrea Maggiulli), âgé de dix ans à peine. La responsabilité est écrasante pour le jeune homme qui peine à l’assumer. À la frontière du Mexique et des Etats-Unis, Tijuana est une ville violente rongée par la prostitution et le trafic de drogue. Nick (Paul Anderson, l’aîné des frères Shelby dans la série Peaky Blinders), un vétéran d’Irak, traumatisé par la mort de ses frères d’armes, est venu s’y enterrer vivant. Sa route croise celle d’Ana (Adriana Paz), une jeune Mexicaine qui recherche son frère, et celle de Topo (Noé Hernadez) un chef de gang sans foi ni loi.

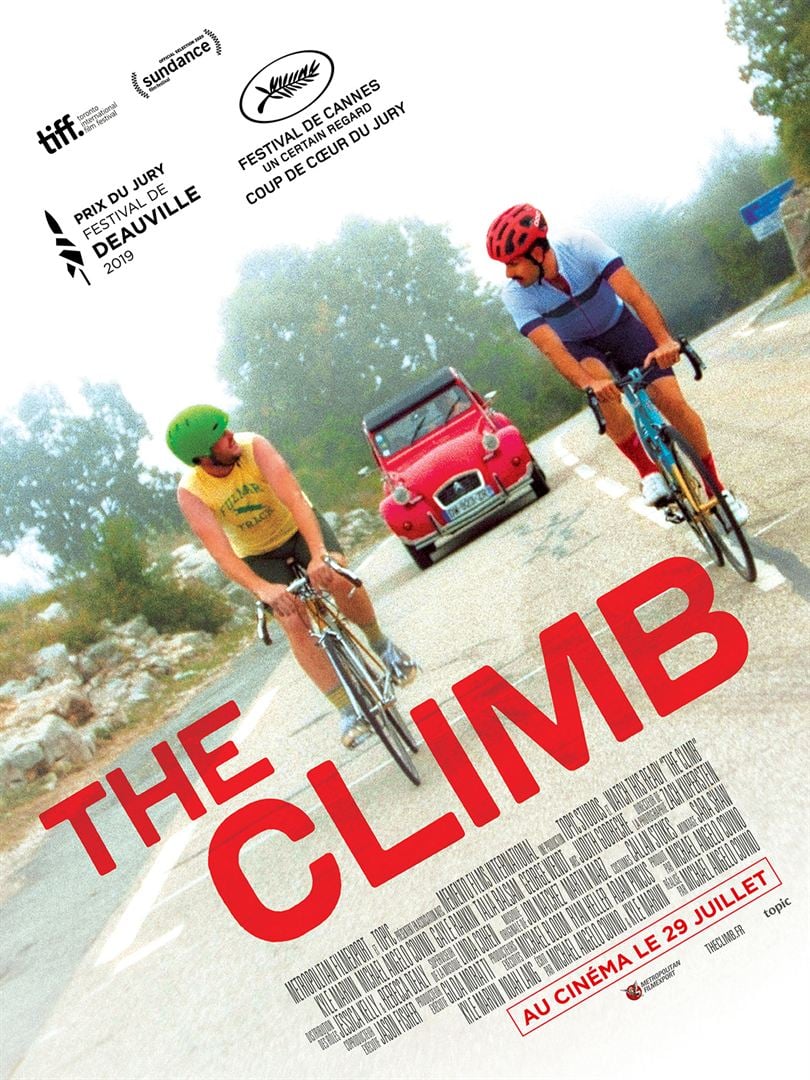

À la frontière du Mexique et des Etats-Unis, Tijuana est une ville violente rongée par la prostitution et le trafic de drogue. Nick (Paul Anderson, l’aîné des frères Shelby dans la série Peaky Blinders), un vétéran d’Irak, traumatisé par la mort de ses frères d’armes, est venu s’y enterrer vivant. Sa route croise celle d’Ana (Adriana Paz), une jeune Mexicaine qui recherche son frère, et celle de Topo (Noé Hernadez) un chef de gang sans foi ni loi. The Climb raconte sur plusieurs années, à travers sept chapitres tournés en plans séquences, l’amitié chaotique de Mike et Kyle. Les deux hommes, la petite quarantaine, ont grandi ensemble, mais ne se ressemblent guère. Kyle, un peu rondouillard, est bon comme le pain ; Mike, plus sportif (le vélo est sa passion avant de devenir son métier) est plus dépressif.

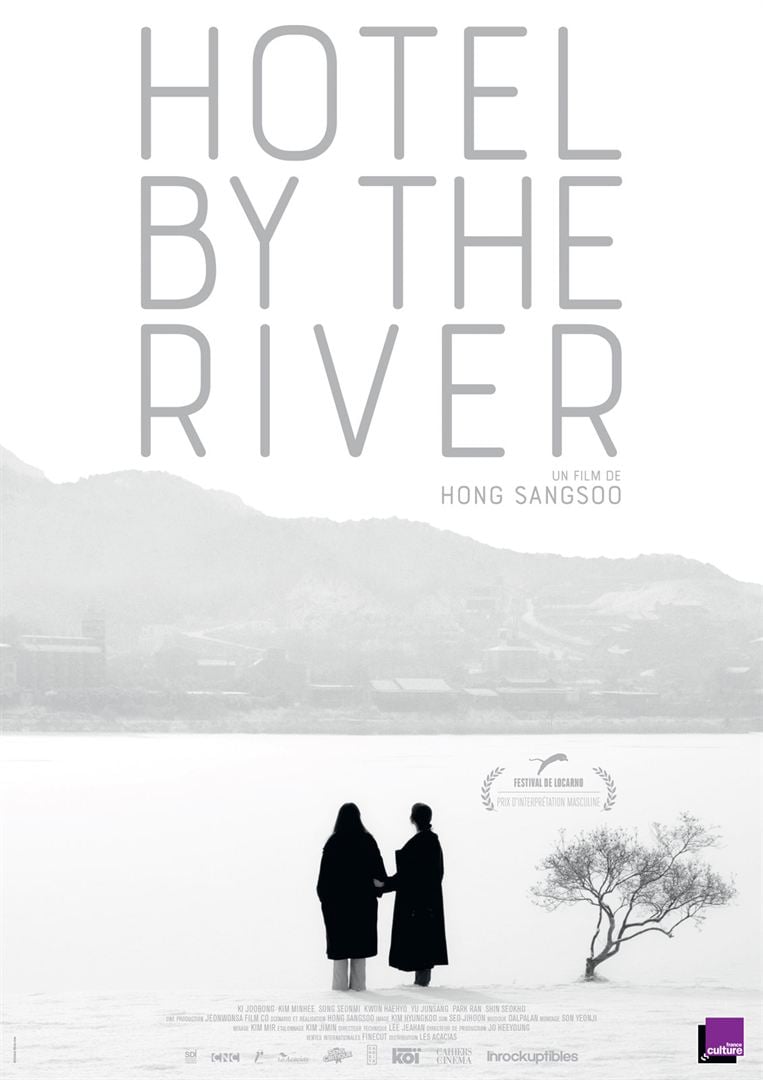

The Climb raconte sur plusieurs années, à travers sept chapitres tournés en plans séquences, l’amitié chaotique de Mike et Kyle. Les deux hommes, la petite quarantaine, ont grandi ensemble, mais ne se ressemblent guère. Kyle, un peu rondouillard, est bon comme le pain ; Mike, plus sportif (le vélo est sa passion avant de devenir son métier) est plus dépressif. Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures.

Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures. Tim (Pio Marmaï) et Chloé (Camille Rutherford) sont de grands adulescents qui vivent à la cloche de bois. Paradoxalement, leur fille Tommy (Rita Merle) est, du haut de ses onze ans, plus raisonnable qu’eux. Son seul souci : être à l’heure pour la rentrée des classes. Le défi peut sembler bien modeste mais va s’avérer difficile à relever.

Tim (Pio Marmaï) et Chloé (Camille Rutherford) sont de grands adulescents qui vivent à la cloche de bois. Paradoxalement, leur fille Tommy (Rita Merle) est, du haut de ses onze ans, plus raisonnable qu’eux. Son seul souci : être à l’heure pour la rentrée des classes. Le défi peut sembler bien modeste mais va s’avérer difficile à relever. 1994. Un homme est abattu dans les rues d’Alger.

1994. Un homme est abattu dans les rues d’Alger.