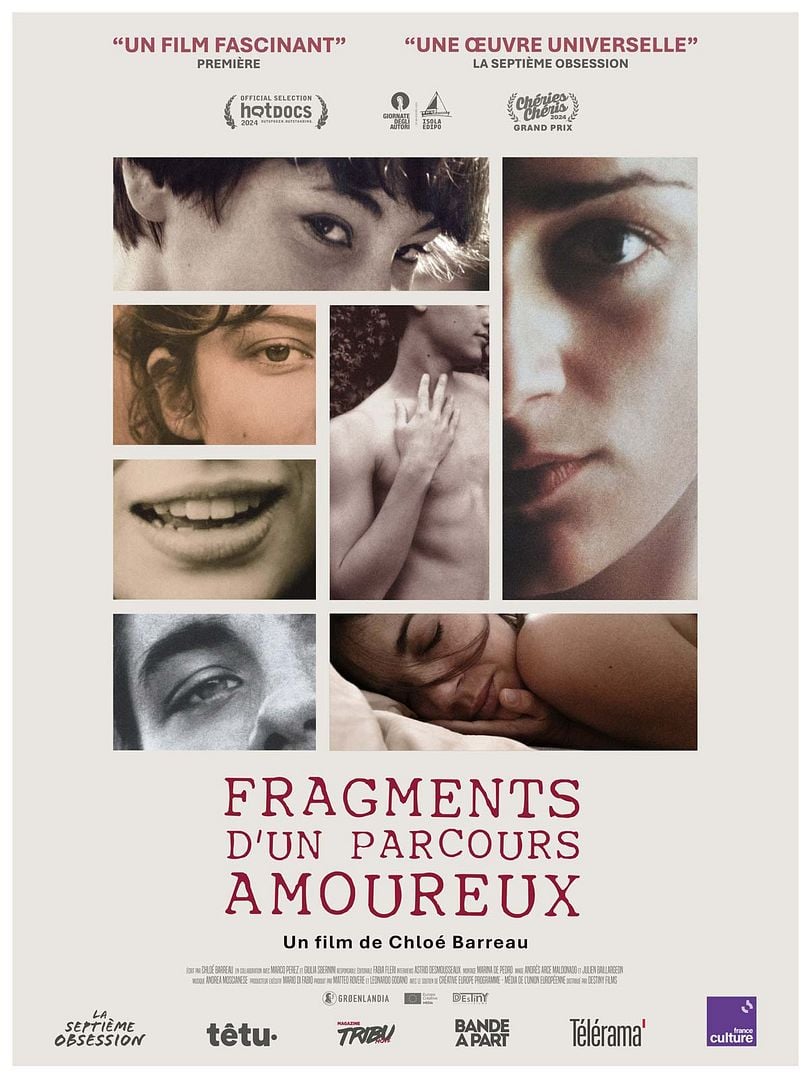

Chloé Barreau est née en 1976. Elle a documenté ses relations amoureuses, conservant photos, lettres et vidéos. Elle a demandé à douze de ses ex, homme ou femme, de raconter leur histoire.

Fragments d’un parcours amoureux est un documentaire profondément original et extrêmement séduisant. Sa réalisatrice y réussit en même temps à être narcissique et modeste.

Sans doute pourrait-on lui reprocher son germanopratisme ou, pour être plus exact, son quartier-latinisme : Chloé Barreau a grandi dans le Quartier Latin, en a fréquenté les meilleurs établissements (Henri-IV, Fénelon, la Sorbonne) avant de s’expatrier en Italie. Parmi ses ex, on compte plusieurs personnalités connues : l’actrice Anna Mouglalis, l’écrivaine Anne Berest, la réalisatrice Rebecca Zlotowski…

Sans doute pourrait-on aussi lui reprocher d’être furieusement dans l’air du temps, avec la bisexualité polyamoureuse de son héroïne et l’empathie si kawai dont ses ex font preuve envers elle.

On ne se sait pas trop si son titre, allusion à peine masquée à l’essai de Roland Barthes, doit être mis à son actif ou à son passif, qui en rajoute, si besoin en était, dans l’élitisme de son propos.

Pour autant, il faut reconnaître à Chloé Barreau un sacré culot pour avoir conçu ce dispositif original, qui alterne donc des interviews face caméra avec des bouts d’archives. Comme une roue dont le moyeu resterait invisible, la réalisatrice est à la fois absente et présente.

Elle n’apparaît quasiment pas à l’écran, sinon dans le coin d’une photographie ou comme destinatrice d’une lettre. Ce n’est pas elle qui a mené les interviews de ces ex, mais une tierce personne, la journaliste Astrid Desmousseaux. Quand on l’évoque, c’est à la troisième personne qu’on parle d’elle. Elle s’est même interdit de répondre aux reproches, pas toujours aimables, qui lui sont adressés. C’est à un procès in abstentia qu’on assiste, qui confine parfois à l’éloge funèbre et nous fait nous demander, si on ne s’est pas renseigné auparavant, si sa principale protagoniste n’est pas décédée.

Et pourtant bien sûr, aussi invisible soit-elle, tout tourne autour d’elle, de son romantisme exacerbé, de son attirance pour les hommes comme pour les femmes, sans considération de genre, dès lors que l’attirance est là, de son goût immodéré pour la passion amoureuse, de ses emballements aussi flamboyants que ses ruptures sont douloureuses….

Fragments fait l’autoportrait en creux de sa réalisatrice, amoureuse de l’amour et moins volage qu’il n’y paraît. Elle raconte aussi une époque et un milieu et possède, à ce titre, une valeur historique et sociologique. Elle raconte une jeunesse parisienne ultra-privilégiée, cultivée, connectée, à laquelle jamais ne se pose semble-t-il la question du travail, du salaire, de la place à trouver dans la société. Son seul loisir semble être de vivre ses amours le plus pleinement, le plus intensément possible. Elle raconte aussi une bi- ou plutôt une pan-sexualité décomplexée, débarrassée de toute stigmatisation comme de toute revendication identitaire. Elle raconte finalement surtout, comme Barthes en son temps, une nouvelle façon d’être amoureux, pas nécessairement sexualisée (on peut s’aimer sans coucher), pas nécessairement exclusive (même si les blessures d’amour naissent souvent de la découverte d’un.e concurrent.e), pas nécessairement hétéronormée.

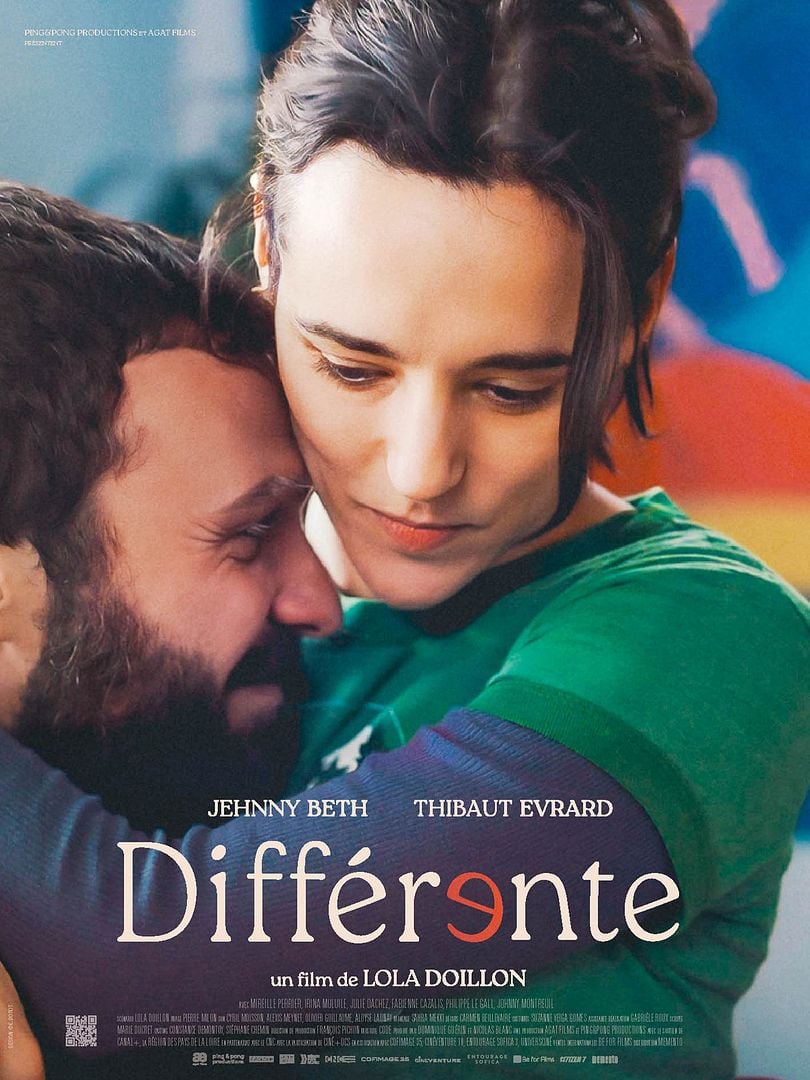

Sandra (Valéria Bruni Tedeschi), quinquagénaire féministe, célibataire et indépendante, se retrouve bien malgré elle impliquée dans la vie de son voisin Alex (Pio Marmaï) dont l’épouse décède brutalement en donnant naissance à une petite fille. La défunte laisse à Alex un orphelin, Elliot, né d’un premier mariage avec un amour d’enfance (Raphaël Quenard). Elliot, traumatisé par la mort de sa mère, reporte son affection sur sa voisine tandis qu’Alex peine à se reconstruire.

Sandra (Valéria Bruni Tedeschi), quinquagénaire féministe, célibataire et indépendante, se retrouve bien malgré elle impliquée dans la vie de son voisin Alex (Pio Marmaï) dont l’épouse décède brutalement en donnant naissance à une petite fille. La défunte laisse à Alex un orphelin, Elliot, né d’un premier mariage avec un amour d’enfance (Raphaël Quenard). Elliot, traumatisé par la mort de sa mère, reporte son affection sur sa voisine tandis qu’Alex peine à se reconstruire. Le 5 septembre 1972, à Munich, un commando palestinien a pénétré dans le village olympique et y a pris en otage des athlètes israéliens. L’événement a marqué les esprits. Il a endeuillé les Jeux olympiques. Il a visé des Juifs alors que l’organisation des Jeux à Munich visait à effacer le souvenir sinistre des Jeux de 1936 à Berlin. Cette action retentissante a vulgarisé un mode d’action qui hélas est devenu de plus en plus fréquent dans les années suivantes : le terrorisme.

Le 5 septembre 1972, à Munich, un commando palestinien a pénétré dans le village olympique et y a pris en otage des athlètes israéliens. L’événement a marqué les esprits. Il a endeuillé les Jeux olympiques. Il a visé des Juifs alors que l’organisation des Jeux à Munich visait à effacer le souvenir sinistre des Jeux de 1936 à Berlin. Cette action retentissante a vulgarisé un mode d’action qui hélas est devenu de plus en plus fréquent dans les années suivantes : le terrorisme.