Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout.

Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout.

Un (premier) prologue raconte l’histoire de la cité aux mille planètes qui s’est construite par l’agrégation de plusieurs vaisseaux spatiaux dont les équipages ont décidé, après s’être serrés la main – ou la tentacule ou la pince – de mettre en commun leurs talents.

Un (deuxième) prologue nous projette une dizaine de siècles plus tard sur la planète Mül, dans un décor de dessin animé façon My Little Pony où une princesse sylphide – avec un corps interminable et des toutes petites fesses – se réveille sur les bords d’une plage paradisiaque pour se laver avec une perle miraculeuse avant de demander à son animal de compagnie d’en chier (pardon) une tripotée. Inutile de préciser que cet Éden inviolé sera bientôt attaqué par des forces ennemies écrasantes laissant seulement à son roi et à sa reine le temps de se réfugier dans un vaisseau pendant que la princesse susmentionnée meurt dans un flash aveuglant – parce que la poignée du vaisseau est cassée (si si !)

Un (troisième) prologue nous fait – enfin – découvrir Valerian et Laureline en maillot de bain (non ! cette tenue dégradante ne réduit pas la jeune fille à un simple statut d’objet sexuel) sur une plage. Ils ont soi-disant vingt-cinq ans et flirtent avec la subtilité d’ados de quatorze sur le mode « Je t’aime. moi non plus » : « Mais non je ne suis pas un coureur de jupons. Je cherche juste la bonne et, la bonne, c’est toi. » (sic)

Valerian (Dane DeHaan pour exciter les jeunes spectatrices) et Laureline (Cara Delevingne pour mettre en émoi les jeunes spectateurs) sont des agents de la Fédération. Ils ne sont pas sur une plage exotique mais dans la salle de repos de leur navette spatiale qui les conduit sur le lieu de leur – périlleuse – mission : récupérer dans un caravansérail façon Tatouine de SW1 le « transmuteur » qui « chie des perles ». S’ensuit une course poursuite – à laquelle je n’ai rien compris – en réalité virtuelle où nos deux héros arrachent à Jabba le Hutt sa précieuse possession.

Ils la rapportent au Commandeur d’Alpha (Clive Owen relooké en Jean-Paul Gaultier) qui les alerte du danger imminent qui menace la colonie : une zone interdite, en son cœur, va bientôt exploser. N’écoutant que leur courage, Valerian et Laureline vont aller l’explorer avec l’aide d’un vieux loup de mer (Alain Chabat). Ils croiseront une chanteuse de cabaret (Rihanna) dont la confusion des identités est censée faire écho à la crise des réfugiés en Europe – et aux Etats-Unis.

On l’aura compris : Valerian… est un salmigondis science-fictionnel incompréhensible et difficilement crédible. De deux choses l’une. Soit on attache une vague importance à un scénario quand on va au cinéma – ce qui est mon cas. Soit on s’en contrefiche et on se laisse porter par la féerie et l’inventivité de ce space opera boursouflé. D’un budget total de près de 200 millions de dollars, chacun de ses plans a coûté le PNB du Bhoutan. C’est cher. Et, au service d’un scenario sans intérêt, c’est paradoxalement futile et gratuit.

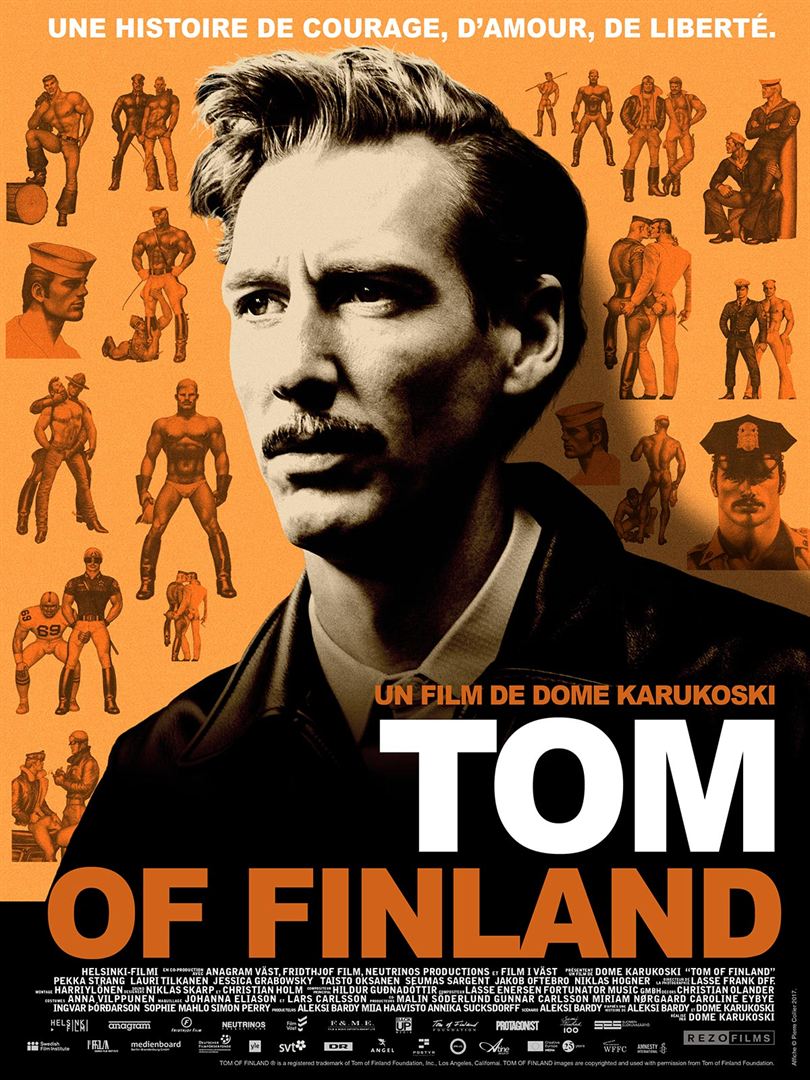

Touko Laaksonen est devenu mondialement célèbre dans les années soixante-dix par ses dessins homo-érotiques. Il a inventé un univers fétichiste de chair et de cuir, hyper viril et hyper sexué, qui a durablement influencé l’iconographie gay. Tom of Finland raconte sa vie depuis la Seconde Guerre mondiale où il a combattu les Russes jusqu’à l’épidémie du Sida dans les années quatre-vingts.

Touko Laaksonen est devenu mondialement célèbre dans les années soixante-dix par ses dessins homo-érotiques. Il a inventé un univers fétichiste de chair et de cuir, hyper viril et hyper sexué, qui a durablement influencé l’iconographie gay. Tom of Finland raconte sa vie depuis la Seconde Guerre mondiale où il a combattu les Russes jusqu’à l’épidémie du Sida dans les années quatre-vingts. Arash, Hossein et Ashkan sont Iraniens. Ils vivent en France. Alors qu’Arash a décidé de rentrer au pays, ses deux amis réussissent à le convaincre de partir une dernière fois en vacances dans le sud de la France. Ils espèrent le faire revenir sur son projet.

Arash, Hossein et Ashkan sont Iraniens. Ils vivent en France. Alors qu’Arash a décidé de rentrer au pays, ses deux amis réussissent à le convaincre de partir une dernière fois en vacances dans le sud de la France. Ils espèrent le faire revenir sur son projet. Frida a six ans. Elle a perdu sa mère d’une maladie dont, en 1993, on n’ose toujours pas prononcé le nom. Son père aussi est mort. Elle quitte l’appartement familial de Barcelone pour la campagne catalane où son oncle, Esteve, sa tante, Marga, et sa cousine, Anna, la prennent sous leur garde. L’été commence.

Frida a six ans. Elle a perdu sa mère d’une maladie dont, en 1993, on n’ose toujours pas prononcé le nom. Son père aussi est mort. Elle quitte l’appartement familial de Barcelone pour la campagne catalane où son oncle, Esteve, sa tante, Marga, et sa cousine, Anna, la prennent sous leur garde. L’été commence. Le moteur du bateau d’un pêcheur nord-coréen, Nam Chul-woo, tombe en panne. Son embarcation dérive vers le Sud de l’autre côté de la frontière.

Le moteur du bateau d’un pêcheur nord-coréen, Nam Chul-woo, tombe en panne. Son embarcation dérive vers le Sud de l’autre côté de la frontière. En Angleterre, au début du XIXème siècle, Philip apprend coup sur coup le mariage de son cousin en Italie et son décès. Il en impute immédiatement la responsabilité à sa « cousine » Rachel. Mais lorsqu’elle arrive en Angleterre, son charme vient à bout des préventions de Philip.

En Angleterre, au début du XIXème siècle, Philip apprend coup sur coup le mariage de son cousin en Italie et son décès. Il en impute immédiatement la responsabilité à sa « cousine » Rachel. Mais lorsqu’elle arrive en Angleterre, son charme vient à bout des préventions de Philip. Peggy Guggenheim (1898-1979) fut une grande mécène. Elle fit connaître certains des plus grands artistes du vingtième siècle, tels Pollock ou Rothko. Elle s’est installée à Venise et y a fondé une musée.

Peggy Guggenheim (1898-1979) fut une grande mécène. Elle fit connaître certains des plus grands artistes du vingtième siècle, tels Pollock ou Rothko. Elle s’est installée à Venise et y a fondé une musée. Quelque part en Yougoslavie au milieu des années 90. La guerre fait rage. Kosta (Emir Kusturica himself), un peu poète, un peu musicien, traverse chaque jour la ligne de front sur son âne, au péril des balles perdues et des serpents, pour aller livrer le lait. Milena attend pour l’épouser le retour de son frère qui doit se marier avec une réfugiée, mi-Serbe mi-Italienne. Mais l’horreur de la guerre rattrapera les amoureux.

Quelque part en Yougoslavie au milieu des années 90. La guerre fait rage. Kosta (Emir Kusturica himself), un peu poète, un peu musicien, traverse chaque jour la ligne de front sur son âne, au péril des balles perdues et des serpents, pour aller livrer le lait. Milena attend pour l’épouser le retour de son frère qui doit se marier avec une réfugiée, mi-Serbe mi-Italienne. Mais l’horreur de la guerre rattrapera les amoureux. Mai 1940. Les Alliés sont en déroute. Acculés dans la poche de Dunkerque, face aux falaises anglaises si proches et pourtant inaccessibles, ils sont coincés entre la mer et le feu ennemi.

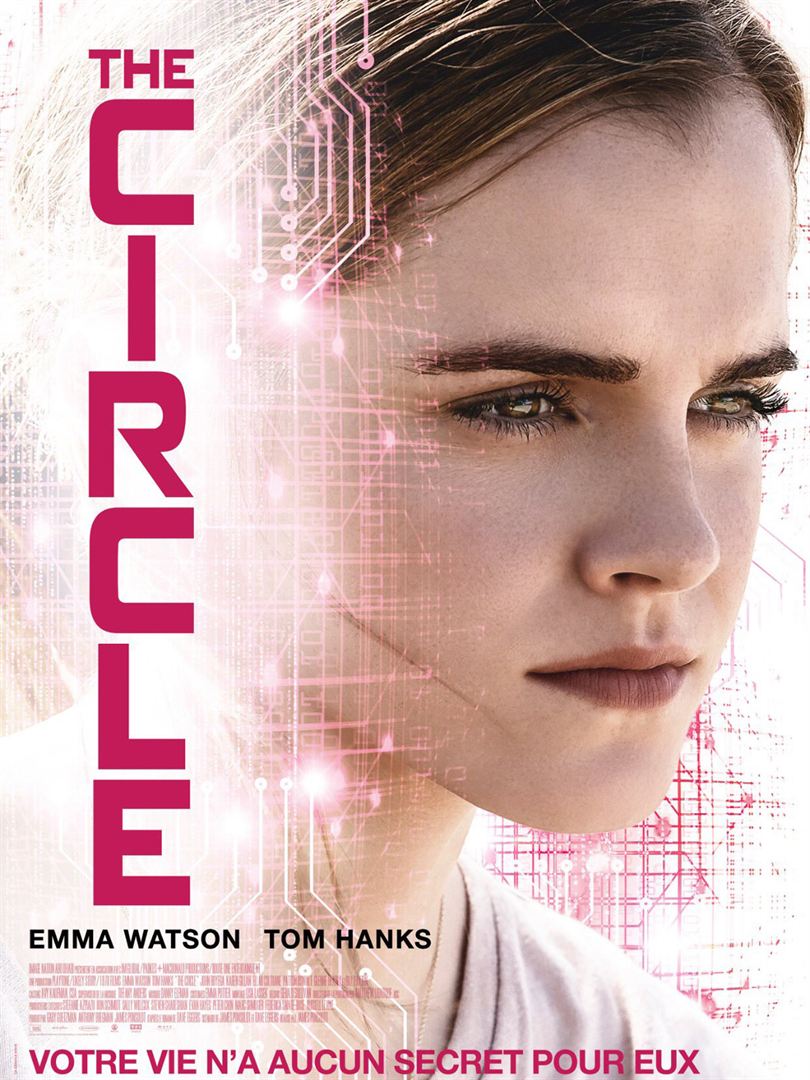

Mai 1940. Les Alliés sont en déroute. Acculés dans la poche de Dunkerque, face aux falaises anglaises si proches et pourtant inaccessibles, ils sont coincés entre la mer et le feu ennemi. La jeune Mae (Emma Watson) est engagée à « The Circle » un géant du web. Elle y découvre avec ravissement une entreprise qui, tout en se souciant du bien-être de ses employés, essaie d’œuvrer pour le bien-être de l’humanité en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies. Sa devise : « Secrets are Lies. Sharing is caring. Privacy is Theft ».

La jeune Mae (Emma Watson) est engagée à « The Circle » un géant du web. Elle y découvre avec ravissement une entreprise qui, tout en se souciant du bien-être de ses employés, essaie d’œuvrer pour le bien-être de l’humanité en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies. Sa devise : « Secrets are Lies. Sharing is caring. Privacy is Theft ».