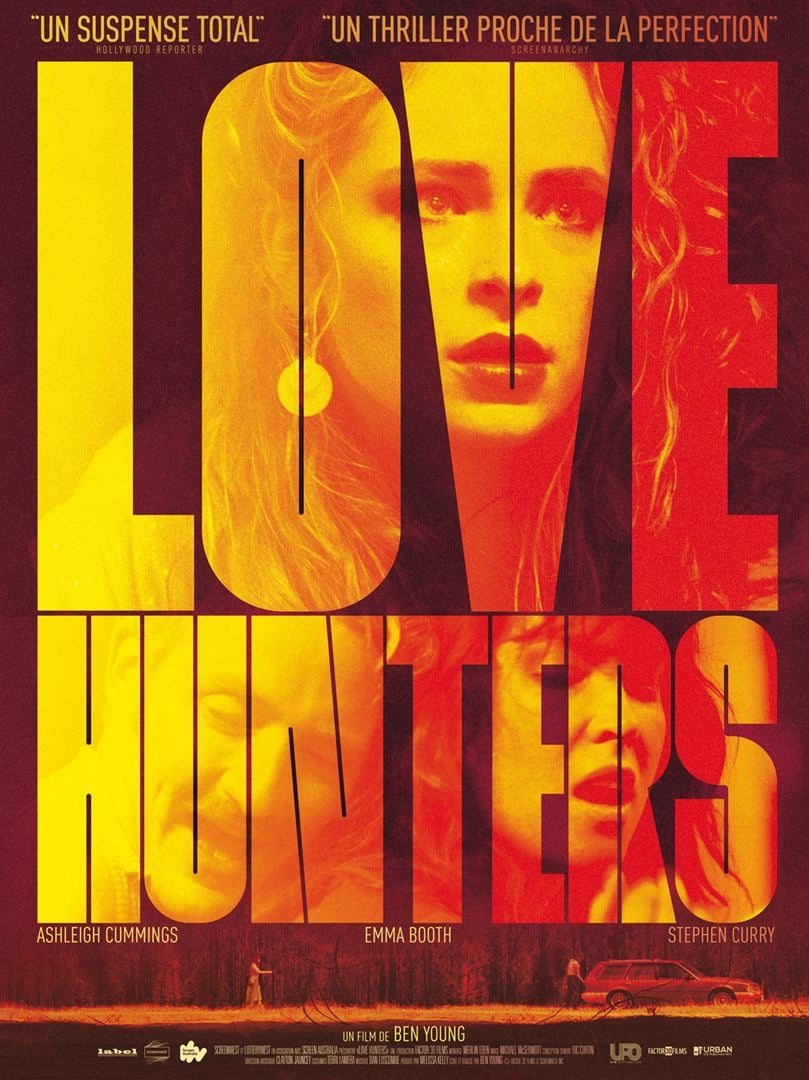

Vicki est une adolescente que le récent divorce de ses parents laisse sans boussole. Alors qu’elle fait le mur pour aller en soirée, elle est prise en voiture par un couple trentenaire. Evelyn et John White sont en fait de dangereux psychopathes qui trouvent leur plaisir à enlever des jeunes filles, les séquestrer et les tuer.

Vicki est une adolescente que le récent divorce de ses parents laisse sans boussole. Alors qu’elle fait le mur pour aller en soirée, elle est prise en voiture par un couple trentenaire. Evelyn et John White sont en fait de dangereux psychopathes qui trouvent leur plaisir à enlever des jeunes filles, les séquestrer et les tuer.

Des survival movies ayant pour héros des jeunes gens séquestrés par des geôliers sadiques, on en a vu treize à la douzaine depuis Massacre à la tronçonneuse jusqu’à Get Out en passant par Split, le dernier Shyamalan, ou l’excellent Room [auquel je découvre avec stupéfaction que je n’avais mis qu’une seule étoile alors que j’en ai gardé le meilleur souvenir] ou le dispensable Green Room.

Pas facile d’innover. Le jeune réalisateur australien Ben Young s’y essaie en mettant en scène un couple meurtrier. Moins glamour que Bonnie et Clyde. Moins schizophrène que Jekyll et Hyde. Plutôt Marc et Michelle Dutroux. Un couple dont les failles constituent la seule planche de salut pour l’ingénieuse Vicki, promise à une mort affreuse.

Love Hunters est un film australien dont l’action se déroule à la fin des années 80. Il a la même patine vintage que Animal Kingdom, The Proposition ou Wolf Creek. Ben Young joue la carte du réalisme poisseux, qui ne nous épargne quasiment rien des sévices infligées à Vicki. L’interdiction -16 qui frappe le film n’est pas imméritée. Ce réalisme frôle le voyeurisme malsain s’il n’était pas au service d’un dessin : nous faire toucher du doigt l’horreur d’une séquestration, l’espoir d’une évasion, le désespoir de son échec.

Mise à part leur différence d’âge, Marina, jeune et sexy, et Orlando, la cinquantaine grisonnante, forment un couple ordinaire. Ils dînent ensemble au restaurant, font l’amour, partagent le même lit. Sauf que Marina n’est pas une femme tout à fait ordinaire. Elle est transgenre et la famille d’Orlando n’a jamais accepté son existence.

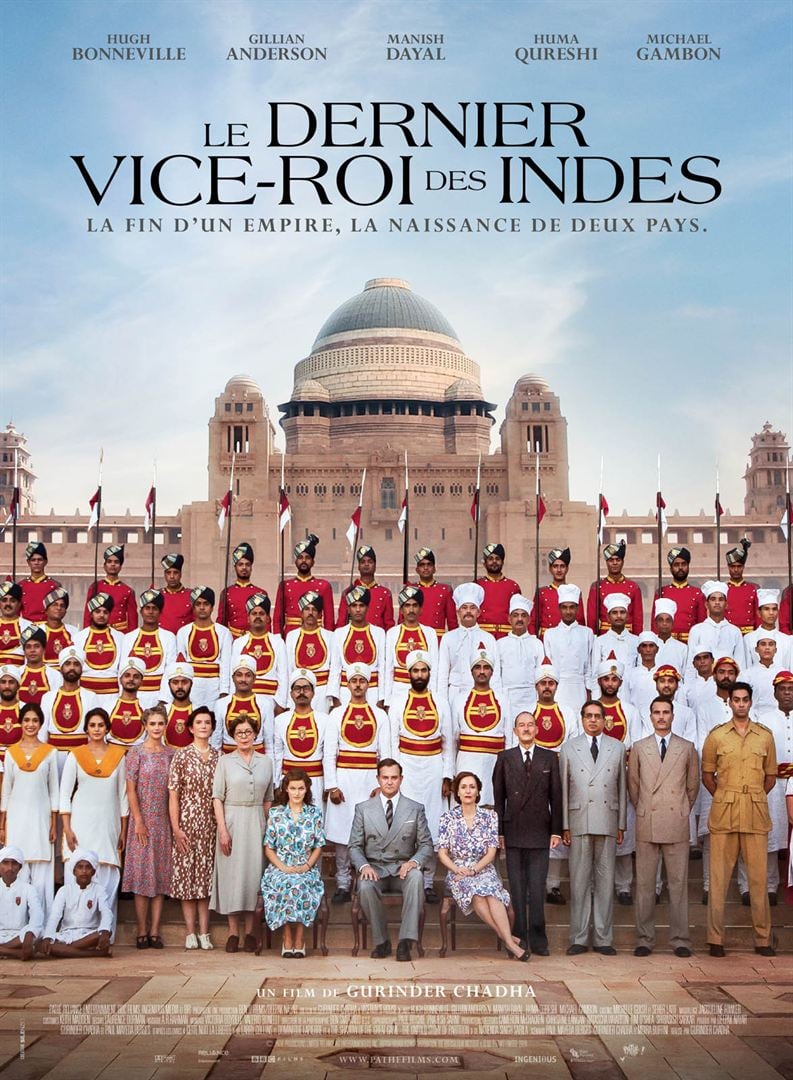

Mise à part leur différence d’âge, Marina, jeune et sexy, et Orlando, la cinquantaine grisonnante, forment un couple ordinaire. Ils dînent ensemble au restaurant, font l’amour, partagent le même lit. Sauf que Marina n’est pas une femme tout à fait ordinaire. Elle est transgenre et la famille d’Orlando n’a jamais accepté son existence. Lord Mountbatten fut le dernier vice-roi des Indes. Il prit ses fonction à Delhi en mars 1947 alors que Londres avait déjà décidé d’octroyer aux Indes leur indépendance. Mais il incomba à cet arrière-petit-fils de la reine Victoria la délicate mission d’assurer le retrait pacifique de l’ancienne puissance coloniale. Les Musulmans, minoritaires au sein de l’Empire, exigeaient la création d’un État séparé. Les Hindous y étaient violemment hostiles.

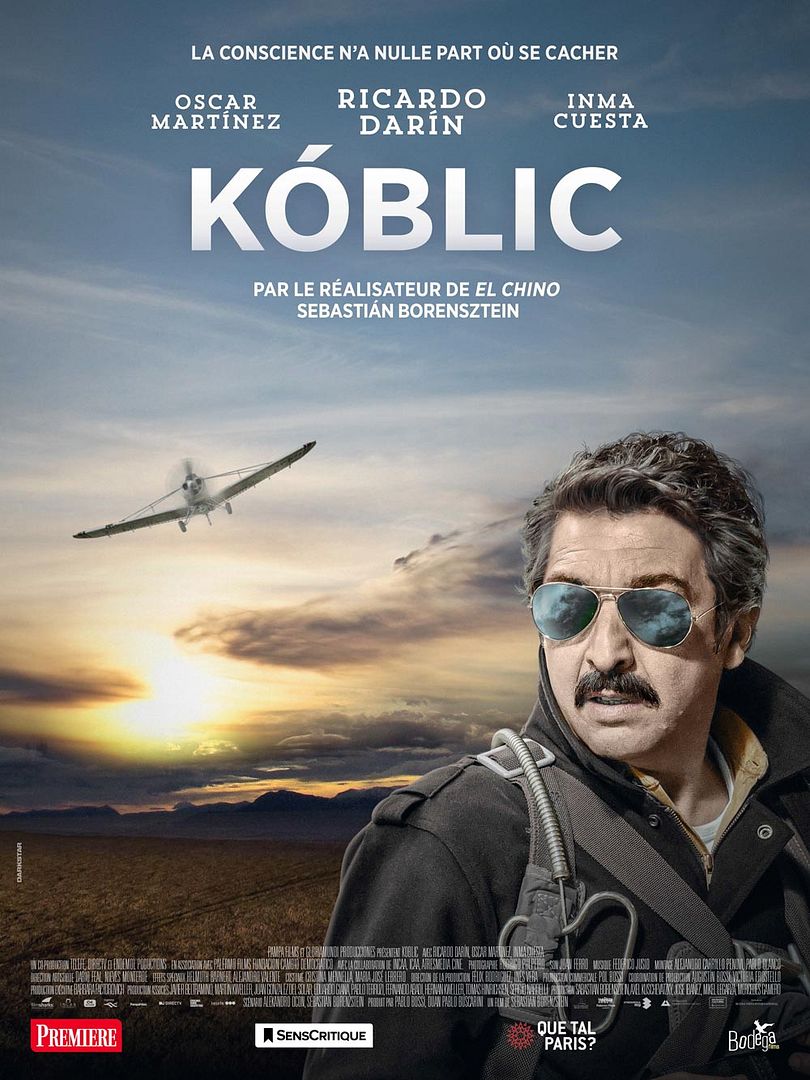

Lord Mountbatten fut le dernier vice-roi des Indes. Il prit ses fonction à Delhi en mars 1947 alors que Londres avait déjà décidé d’octroyer aux Indes leur indépendance. Mais il incomba à cet arrière-petit-fils de la reine Victoria la délicate mission d’assurer le retrait pacifique de l’ancienne puissance coloniale. Les Musulmans, minoritaires au sein de l’Empire, exigeaient la création d’un État séparé. Les Hindous y étaient violemment hostiles. Tómas Kóblic est – comme son nom ne l’indique pas – pilote dans l’armée argentine sous la dictature. À l’époque les opposants politiques étaient jetés dans la mer depuis un avion. Refusant d’obéir à ces ordres iniques, Kóblic se réfugie chez un ami dans une petite ville de province. Mais sa présence suscite les soupçons du chef de la police locale.

Tómas Kóblic est – comme son nom ne l’indique pas – pilote dans l’armée argentine sous la dictature. À l’époque les opposants politiques étaient jetés dans la mer depuis un avion. Refusant d’obéir à ces ordres iniques, Kóblic se réfugie chez un ami dans une petite ville de province. Mais sa présence suscite les soupçons du chef de la police locale. Au Caire, en janvier 2011, une chanteuse est assassinée dans un hôtel de luxe. L’inspecteur Noureddine mène l’enquête.

Au Caire, en janvier 2011, une chanteuse est assassinée dans un hôtel de luxe. L’inspecteur Noureddine mène l’enquête. C’est l’été dans le Sud de la France. Le vent se lève, les incendies menacent. Philippe (Roschdy Zem) se dévoue corps et âme à la caserne de pompiers qu’il dirige au point d’y avoir sacrifié sa vie de famille et l’éducation de sa fille. Ses hommes lui obéissent au doigt et à l’oeil. Cette belle concorde sera-t-il mise à mal par l’arrivée de Bénédicte (Emilie Dequenne) ?

C’est l’été dans le Sud de la France. Le vent se lève, les incendies menacent. Philippe (Roschdy Zem) se dévoue corps et âme à la caserne de pompiers qu’il dirige au point d’y avoir sacrifié sa vie de famille et l’éducation de sa fille. Ses hommes lui obéissent au doigt et à l’oeil. Cette belle concorde sera-t-il mise à mal par l’arrivée de Bénédicte (Emilie Dequenne) ? Pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes chefs ? Pourquoi des hommes, barbus et tatoués de préférence, tel le chef danois René Redzepi, trustent-ils les premières places de tous les classements gastronomiques alors que partout sur la planète, des zones les plus reculées jusqu’à nos sociétés postmodernes, les femmes sont encore trop souvent reléguées à leurs fourneaux ?

Pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes chefs ? Pourquoi des hommes, barbus et tatoués de préférence, tel le chef danois René Redzepi, trustent-ils les premières places de tous les classements gastronomiques alors que partout sur la planète, des zones les plus reculées jusqu’à nos sociétés postmodernes, les femmes sont encore trop souvent reléguées à leurs fourneaux ?