Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim.

Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim.

Mais Kit reçoit une publicité d’une mystérieuse enseigne. Un vendeur excentrique (Samuel Jackson) l’y accueille dans un décor déconcertant et lui fait miroiter la réalisation de son rêve : accueillir une licorne dans son jardin. Contre toute raison et avec l’aide d’un charpentier débrouillard, Kit va se consacrer à ce nouveau but.

Brie Larson est devenue brusquement l’une des actrices les plus en vue de Hollywood. Elle le doit à deux films : States of Grace en 2013 et Room en 2015 qui lui ont valu une palanquée de récompenses, y inclus, pour le second, l’Oscar de la meilleure actrice. Une aussi soudaine renommée aurait pu lui monter à la tête à vingt-cinq ans à peine. Mais la jeune femme semble l’avoir solidement accrochée sur les épaules. Tout en interprétant Captain Marvel dans la franchise Marvel, elle est passée en 2017 derrière la caméra pour filmer son premier long métrage dont on mesure aisément la part d’autobiographie qu’il recèle.

Unicorn Store est une délicieuse comédie romantique du coming-of-age, ce genre très américain qui met en scène des adolescents confrontés aux premiers émois et aux premiers défis de la vie adulte. Pour être plus exact, Unicorn Store relève d’un sous-genre du coming-of-age movie : le coming-of-age adulescent qui met en scène des jeunes adultes qui se refusent à grandir.

Brie Larson y est de tous les plans. Loin d’être envahissante ou égocentrique, cette omniprésence constitue le principal atout du film. C’est que l’actrice est tellement jolie, tellement charmante, tellement tendre, tellement drôle qu’on ne s’en lasse pas. L’énumération trop longue de la phrase qui précède aura suscité quelques doutes légitimes sur la subjectivité de son auteur. Oui, confesse-t-il (voilà que je parle de moi à la troisième personne !), il est tombé sous le charme de l’héroïne. Comment en aurait-il pu aller autrement ?

Amos Gitaï plante sa caméra dans le tout neuf tramway de Jérusalem et traverse la ville d’est en ouest. On s’attend à un documentaire ; mais il s’agit bien d’une fiction tournée avec des acteurs professionnels. Chacun a droit à sa saynète : on reconnaît Mathieu Amalric qui lit à son fils – qui n’en a pas grand-chose à fiche – le journal de Flaubert, Yael Abecassis, Menahem Lang (le héros de

Amos Gitaï plante sa caméra dans le tout neuf tramway de Jérusalem et traverse la ville d’est en ouest. On s’attend à un documentaire ; mais il s’agit bien d’une fiction tournée avec des acteurs professionnels. Chacun a droit à sa saynète : on reconnaît Mathieu Amalric qui lit à son fils – qui n’en a pas grand-chose à fiche – le journal de Flaubert, Yael Abecassis, Menahem Lang (le héros de  Bojina Panayotova est née en Bulgarie. Ses parents ont émigré en France à la chute du Mur alors qu’elle avait huit ans seulement. Elle y a étudié la philosophie à l’École normale supérieure et le cinéma à la Femis. Elle vit aujourd’hui à cheval entre ces deux pays.

Bojina Panayotova est née en Bulgarie. Ses parents ont émigré en France à la chute du Mur alors qu’elle avait huit ans seulement. Elle y a étudié la philosophie à l’École normale supérieure et le cinéma à la Femis. Elle vit aujourd’hui à cheval entre ces deux pays. À Manille, de nos jours, la police philippine mène une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue. Bon mari, bon père, le lieutenant Espino est à la pointe du combat. Pour l’aider, il peut compter sur Elijah, son indic – un « alpha » dans l’argot policier.

À Manille, de nos jours, la police philippine mène une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue. Bon mari, bon père, le lieutenant Espino est à la pointe du combat. Pour l’aider, il peut compter sur Elijah, son indic – un « alpha » dans l’argot policier. La Flor dure 814 minutes. Vous avez bien lu. Je vous fais grâce de la division sexagésimale que vous étiez en train d’effectuer : 814 min = 13 h 34 min. Autant dire que La Flor est un OVNI cinématographique. Une œuvre qui défie le sage précepte d’Alfred Hitchcock : «

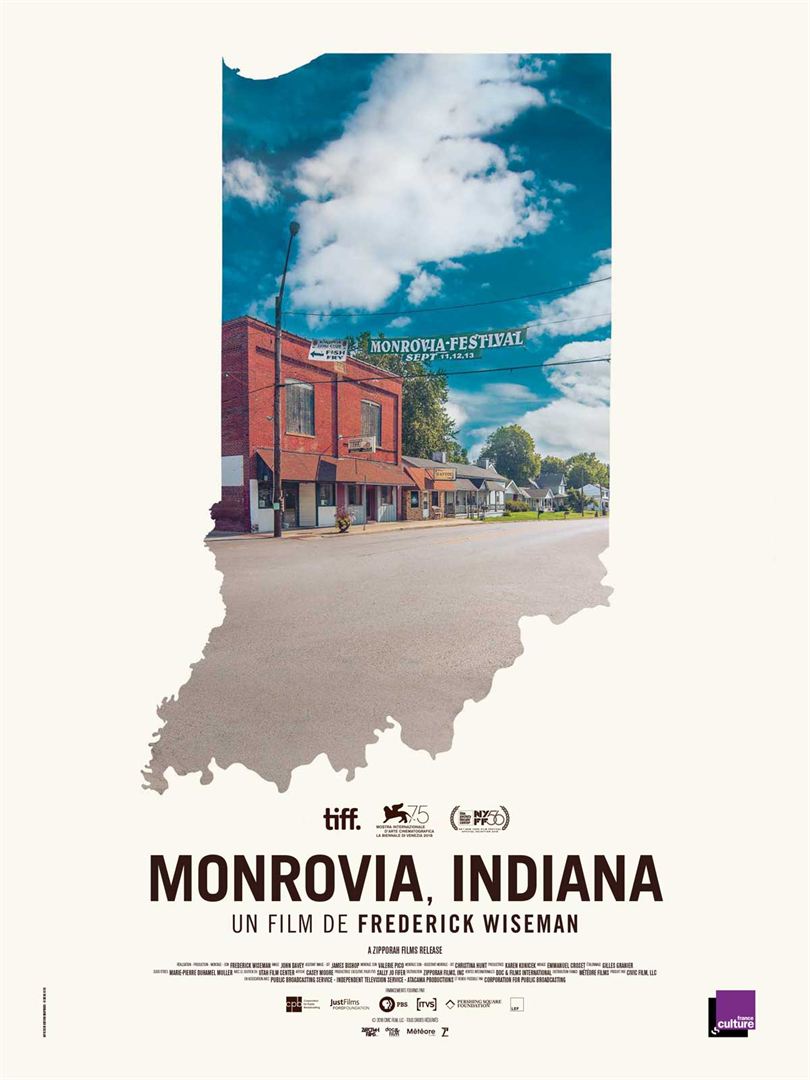

La Flor dure 814 minutes. Vous avez bien lu. Je vous fais grâce de la division sexagésimale que vous étiez en train d’effectuer : 814 min = 13 h 34 min. Autant dire que La Flor est un OVNI cinématographique. Une œuvre qui défie le sage précepte d’Alfred Hitchcock : «  Monrovia est une petite ville de l’Indiana au cœur du MidWest à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Indianapolis. Sa population : 1400 habitants. Aux élections présidentielles de novembre 2016, elle a voté à 76 % pour Donald Trump.

Monrovia est une petite ville de l’Indiana au cœur du MidWest à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Indianapolis. Sa population : 1400 habitants. Aux élections présidentielles de novembre 2016, elle a voté à 76 % pour Donald Trump. Achille (Jérémie Duvall) est victime d’une sauvage agression dans un bus parisien. Sévèrement blessé, il met plusieurs mois à se remettre. À la fin de sa convalescence, une fois ses blessures cicatrisées, il va passer quelques jours au bord de la mer chez une tante.

Achille (Jérémie Duvall) est victime d’une sauvage agression dans un bus parisien. Sévèrement blessé, il met plusieurs mois à se remettre. À la fin de sa convalescence, une fois ses blessures cicatrisées, il va passer quelques jours au bord de la mer chez une tante. Roman (Pio Marmaï) est dentiste à Paris. Il forme avec Camille (Céline Sallette) et leurs deux filles une famille unie. Mais Roman cache un lourd secret : il est cocaïnomane. Un jour, lorsque sa fille cadette prise de convulsion est hospitalisée, des analyses révèlent la présence de cocaïne dans ses urines. Le résultat des tests capillaires ne lui permet plus de se dérober.

Roman (Pio Marmaï) est dentiste à Paris. Il forme avec Camille (Céline Sallette) et leurs deux filles une famille unie. Mais Roman cache un lourd secret : il est cocaïnomane. Un jour, lorsque sa fille cadette prise de convulsion est hospitalisée, des analyses révèlent la présence de cocaïne dans ses urines. Le résultat des tests capillaires ne lui permet plus de se dérober. Sofia et Paul sont de gauche. Résolument. Lui est un vieux punk anarchiste, batteur dans un groupe dont la célébrité se résume à un clip sobrement intitulé « J’encule le pape ». Elle est une jeune beurette de banlieue qui, à force de travail, est parvenue à intégrer un brillant cabinet parisien d’avocats.

Sofia et Paul sont de gauche. Résolument. Lui est un vieux punk anarchiste, batteur dans un groupe dont la célébrité se résume à un clip sobrement intitulé « J’encule le pape ». Elle est une jeune beurette de banlieue qui, à force de travail, est parvenue à intégrer un brillant cabinet parisien d’avocats.