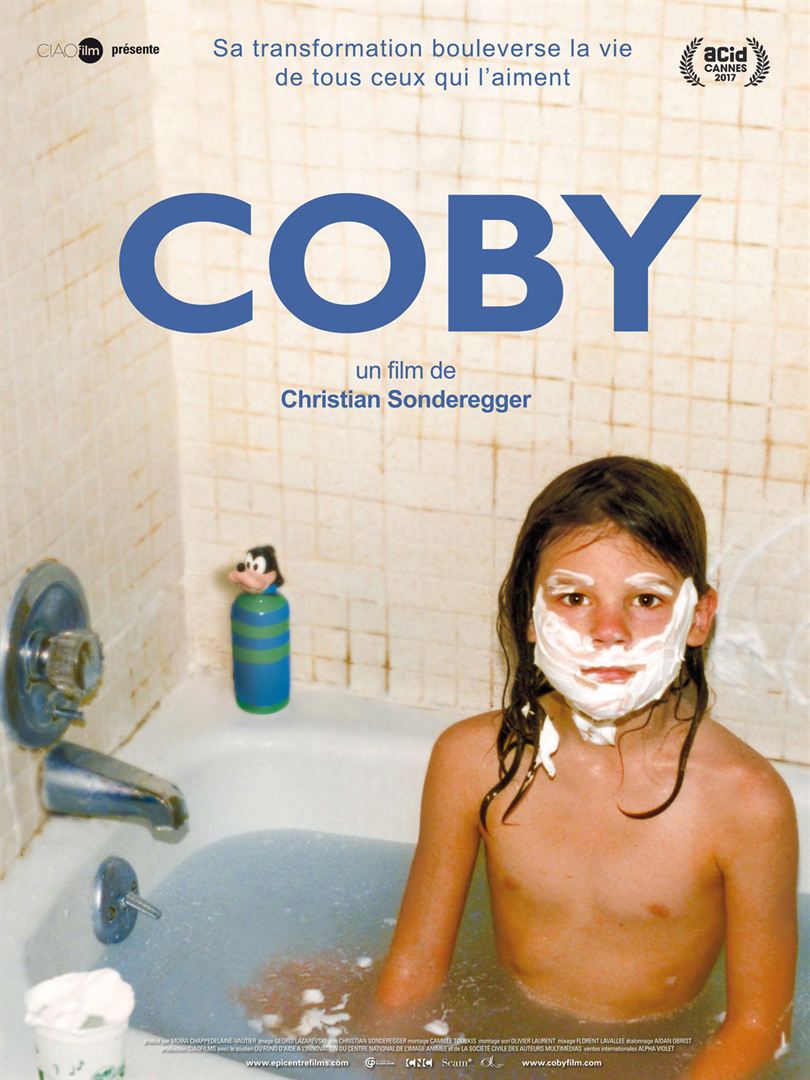

Suzanne est un garçon manqué. Depuis son plus jeune âge, elle a la conviction que la nature s’est trompée en lui donnant un corps de fille. Avec l’assentiment de ses parents, elle décide d’en changer. Suzanne deviendra Jake. Mais le temps de la « transition », il/elle est Coby.

Suzanne est un garçon manqué. Depuis son plus jeune âge, elle a la conviction que la nature s’est trompée en lui donnant un corps de fille. Avec l’assentiment de ses parents, elle décide d’en changer. Suzanne deviendra Jake. Mais le temps de la « transition », il/elle est Coby.

Les hasards du calendrier amènent sur les écrans ce documentaire qui décrit le changement de sexe d’une jeune Américaine, un mois à peine après Finding Phong, qui racontait celui d’un jeune Vietnamien. Les deux documentaires racontent ces deux histoires symétriques avec le même parti pris : nous faire voir et comprendre sans voyeurisme un processus qui suscite une curiosité parfois malsaine, le désamorcer de tout ce qu’il pourrait avoir de choquant ou de ridicule. Parce qu’il n’a pas la charge exotique des Lady Boys asiatiques, parce qu’il nous ressemble, Coby nous touche plus que Phong.

On découvre un foyer bobo de l’Ohio : une mère aimante dont on comprend qu’elle a eu, plus jeune, une vie moins rangée et un premier enfant, le réalisateur français de ce documentaire, un père déjà âgé et dont les commentaires révèlent une rare humanité, un frère aîné dont la ressemblance avec son cadet s’accentuera au fur et à mesure de la masculinisation de ce dernier et enfin une petite fille dont les photos d’enfance – dont celle stupéfiante qui fait l’affiche du film – révèlent immanquablement le trouble identitaire.

Christian Sonderegger, qui est donc le demi-frère de Coby, filme ce foyer en 2016 alors que Coby hésite à pratiquer l’hystérectomie qui la transformera irrévocablement en homme. Cinq ans plus tôt, elle a commencé un traitement à la testostérone qui a radicalement modifié son apparence physique : pilosité, musculature, tessiture… Rien ne laisse supposer que ce séduisant barbu fut jadis une adolescente en fleurs. Les interviews que le réalisateur a avec les membres de la famille – ainsi qu’avec Sara dont on comprend qu’elle est depuis toujours la petite amie de Suzanne/Coby et qu’elle l’accompagne amoureusement dans sa transition – sont entrecoupés d’images d’archives : Coby s’était longuement filmé pour expliquer sur un forum transgenre sa transformation.

Comme Les Invisibles de Sébastien Lifshitz qui décrivait la vie ordinaire de couples homosexuels, en démontrant, à rebours des outrances incendiaires des opposants au mariage pour tous, que les gays n’étaient ni des monstres dénaturés ni des pervers partouzeurs, que l’homosexualité pouvait se vivre sereinement, Coby témoigne que la « réassignation sexuelle » – l’expression savante pour désigner le changement de sexe – peut se vivre sans drame.

Au terme d’un long voyage automobile dans la Norvège enneigée, Roos, la trentaine, photographe professionnelle, rejoint Louise, sa mère, une ancienne concertiste, et Bengt, son jeune demi-frère passionné d’acoustique. Entre la pianiste et la jeune femme, la tension est palpable, nourrie de rancœurs et de non-dits. Roos a un secret à partager dont elle tarde à s’ouvrir.

Au terme d’un long voyage automobile dans la Norvège enneigée, Roos, la trentaine, photographe professionnelle, rejoint Louise, sa mère, une ancienne concertiste, et Bengt, son jeune demi-frère passionné d’acoustique. Entre la pianiste et la jeune femme, la tension est palpable, nourrie de rancœurs et de non-dits. Roos a un secret à partager dont elle tarde à s’ouvrir. Milla et Léo sont à peine sortis de l’enfance. Ils vivent d’amour et d’eau fraîche en périphérie d’une petite ville côtière du bord de la Manche. Ils y squattent un pavillon abandonné. Ils rient. Ils lisent. Ils volent leur nourriture. Ils écoutent en boucle Add it up du groupe folk punk Violent Femmes. Leo trouve à s’employer sur un chalutier. Milla est enceinte.

Milla et Léo sont à peine sortis de l’enfance. Ils vivent d’amour et d’eau fraîche en périphérie d’une petite ville côtière du bord de la Manche. Ils y squattent un pavillon abandonné. Ils rient. Ils lisent. Ils volent leur nourriture. Ils écoutent en boucle Add it up du groupe folk punk Violent Femmes. Leo trouve à s’employer sur un chalutier. Milla est enceinte. Tara a tout pour être heureuse : un mari aimant, deux bambins débordants de vie. Mais Tara s’ennuie. Tara étouffe. Cette jolie trentenaire, femme au foyer, ne supporte plus son mari, son égoïsme. Elle a beau chérir ses deux jeunes enfants, elle ne supporte plus leurs cris et la vie asservissante à laquelle ils la condamnent.

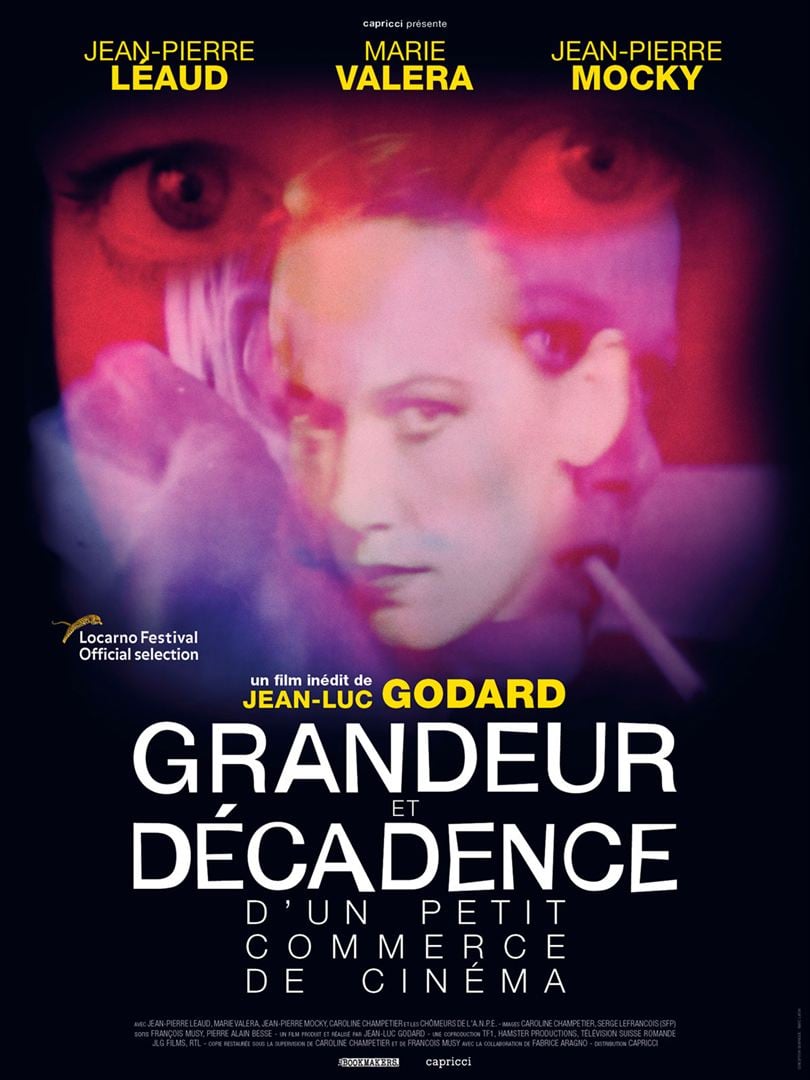

Tara a tout pour être heureuse : un mari aimant, deux bambins débordants de vie. Mais Tara s’ennuie. Tara étouffe. Cette jolie trentenaire, femme au foyer, ne supporte plus son mari, son égoïsme. Elle a beau chérir ses deux jeunes enfants, elle ne supporte plus leurs cris et la vie asservissante à laquelle ils la condamnent. Tandis que le producteur Jean Almeyreda (Jean-Pierre Mocky) s’échine à renflouer sa société, le réalisateur Gaspard Bazin (Jean-Pierre Léaud) fait passer des auditions. Entre eux, Eurydice (Marie Valéra), la femme de Almeyreda et l’actrice de Bazin.

Tandis que le producteur Jean Almeyreda (Jean-Pierre Mocky) s’échine à renflouer sa société, le réalisateur Gaspard Bazin (Jean-Pierre Léaud) fait passer des auditions. Entre eux, Eurydice (Marie Valéra), la femme de Almeyreda et l’actrice de Bazin. Hervé Pierre-Gustave alias HPG est un hardeur qui veut faire sortir le porno du ghetto. En 1999, il signe HPG, son vit, son œuvre … tout un programme. En 2012, il confiait au documentariste Raphaël Siboni les milliers d’heures de making-of de ses tournages X. Le documentaire qui en fut tiré – si j’ose dire – s’intitulait Il n’y a pas de rapport sexuel.

Hervé Pierre-Gustave alias HPG est un hardeur qui veut faire sortir le porno du ghetto. En 1999, il signe HPG, son vit, son œuvre … tout un programme. En 2012, il confiait au documentariste Raphaël Siboni les milliers d’heures de making-of de ses tournages X. Le documentaire qui en fut tiré – si j’ose dire – s’intitulait Il n’y a pas de rapport sexuel. La vingtaine, Étienne monte à Paris poursuivre ses études de cinéma. Il laisse derrière lui Lucie, sa petite amie, dont sa nouvelle vie va lentement mais sûrement l’éloigner. Il partage un appartement avec Valentina puis avec Annabelle, qui préfère aux bancs de l’université l’ambiance militante des luttes prolétariennes et dont il tombe amoureux. Il se fait des amis à Paris VIII, en classe de cinéma, Jean-Noël, un fidèle second, toujours de bonne humeur, et surtout Mathias qui embrasse une conception intransigeante de son art au risque de se mettre ses camarades à dos.

La vingtaine, Étienne monte à Paris poursuivre ses études de cinéma. Il laisse derrière lui Lucie, sa petite amie, dont sa nouvelle vie va lentement mais sûrement l’éloigner. Il partage un appartement avec Valentina puis avec Annabelle, qui préfère aux bancs de l’université l’ambiance militante des luttes prolétariennes et dont il tombe amoureux. Il se fait des amis à Paris VIII, en classe de cinéma, Jean-Noël, un fidèle second, toujours de bonne humeur, et surtout Mathias qui embrasse une conception intransigeante de son art au risque de se mettre ses camarades à dos. En 2045, l’humanité se morfond dans des villes surpeuplées et polluées. Pour échapper au quotidien, les habitants se réfugient dans des mondes parallèles. L’Oasis est le plus populaire. L’inventeur de cette réalité virtuelle vient de mourir à la tête d’une immense fortune. Il propose de la céder à qui trouvera « l’œuf de Pâques » qu’il a caché dans un recoin du jeu.

En 2045, l’humanité se morfond dans des villes surpeuplées et polluées. Pour échapper au quotidien, les habitants se réfugient dans des mondes parallèles. L’Oasis est le plus populaire. L’inventeur de cette réalité virtuelle vient de mourir à la tête d’une immense fortune. Il propose de la céder à qui trouvera « l’œuf de Pâques » qu’il a caché dans un recoin du jeu. Le soir du 28 février 1953, après de copieuses libations en compagnie de Malenkov, Béria, Khrouchtchev et Molotov, Joseph Staline, le tout puissant secrétaire général de l’Union soviétique, est victime d’une attaque cérébrale. Son corps, trempé d’urine, est découvert au matin par sa gouvernante. Sa garde rapprochée accourt. Personne n’ose toucher le corps de peur de commettre un acte fatal qui lui serait immédiatement reproché. Les meilleurs docteurs, dont Staline redoutait qu’ils attentent à sa vie, ont été déportés au goulag.

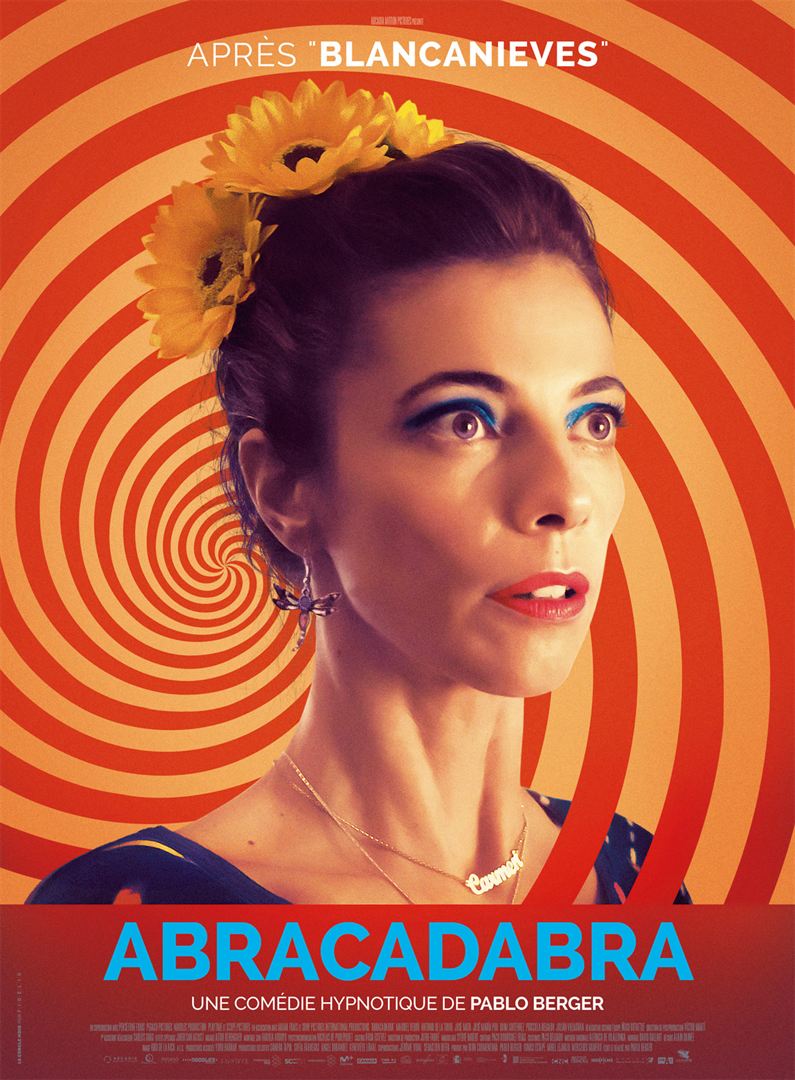

Le soir du 28 février 1953, après de copieuses libations en compagnie de Malenkov, Béria, Khrouchtchev et Molotov, Joseph Staline, le tout puissant secrétaire général de l’Union soviétique, est victime d’une attaque cérébrale. Son corps, trempé d’urine, est découvert au matin par sa gouvernante. Sa garde rapprochée accourt. Personne n’ose toucher le corps de peur de commettre un acte fatal qui lui serait immédiatement reproché. Les meilleurs docteurs, dont Staline redoutait qu’ils attentent à sa vie, ont été déportés au goulag. À Madrid, de nos jours, Carmen est mariée à Carlos, un grutier qui passe son temps à regarder le foot à la télé et à l’agonir d’injures. Jusqu’au jour où Carlos est hypnotisé et change du tout au tout. Le butor devient un mari aimant, excellent danseur, qui passe l’aspirateur et apporte à sa femme le petit déjeuner au lit.

À Madrid, de nos jours, Carmen est mariée à Carlos, un grutier qui passe son temps à regarder le foot à la télé et à l’agonir d’injures. Jusqu’au jour où Carlos est hypnotisé et change du tout au tout. Le butor devient un mari aimant, excellent danseur, qui passe l’aspirateur et apporte à sa femme le petit déjeuner au lit.