À la fin du dix-neuvième siècle, dans les Préalpes drômoises, sans aucune connaissance en architecture, sans aucun financement, le facteur Joseph Cheval a consacré quarante ans de sa vie à construire sur son temps libre un palais. Nils Tavernier raconte son « incroyable histoire ».

Jacques Gamblin interprète un doux rêveur, taiseux sinon mutique, que sa tournée quotidienne met en contact avec une nature sauvage et austère. Veuf, séparé du fils qu’il a eu de sa première épouse et auquel il n’a jamais su manifester son attachement, il se remarie avec une veuve du village, Phénomène, qu’interprète avec une maternelle douceur Laetitia Casta. Le couple a bientôt une fille, Alice, à la santé fragile.

L’Incroyable Histoire du facteur Cheval joue la carte d’un classicisme assumé : son titre, son affiche, son casting, son scénario lorgnent ostensiblement vers le film du dimanche soir, grand public. Son sujet n’était pas inintéressant. Mais le film, qui s’enlise vite dans les bons sentiments, est par trop dépourvu d’audace. Les paysages sont trop léchés, la musique trop surlignante, les maquillages trop appuyés (pour vieillir Gamblin jusqu’à la mort de Cheval à près de quatre-vingt-dix ans).

Son seul intérêt : nous inviter à sortir de l’Autoroute du soleil et faire une halte à Hauterives dans la Drôme pour y visiter le Palais idéal du facteur Cheval.

Alice Tarpan a seize ans. Elle est la fille adoptive de Bogdana qui n’a jamais pu avoir d’enfant et qui est divorcée.

Alice Tarpan a seize ans. Elle est la fille adoptive de Bogdana qui n’a jamais pu avoir d’enfant et qui est divorcée. Malgré ses diplômes, Petrunya est au chômage et est obligée de vivre chez ses parents, à trente ans passés, dans la petite ville de Štip en Macédoine du Nord.

Malgré ses diplômes, Petrunya est au chômage et est obligée de vivre chez ses parents, à trente ans passés, dans la petite ville de Štip en Macédoine du Nord. De nos jours, à Athènes, Panayiota est femme au foyer. Son mari, frappé par la crise économique, est au chômage. Sa fille aînée est une adolescente obèse et insupportable.

De nos jours, à Athènes, Panayiota est femme au foyer. Son mari, frappé par la crise économique, est au chômage. Sa fille aînée est une adolescente obèse et insupportable. Hiver 1945. Bombardée, défaite, l’Allemagne est en ruines. Les Anglais occupent Hambourg. Le colonel Lewis Morgan (Jason Clarke) est logé dans une superbe résidence qui appartenait à Stefan Lubert, un veuf allemand (Alexander Skarsgård). Sa femme Rachel (Keira Knightley) le rejoint, lestée d’un inconsolable chagrin et pleine de préjugés contre les Allemands.

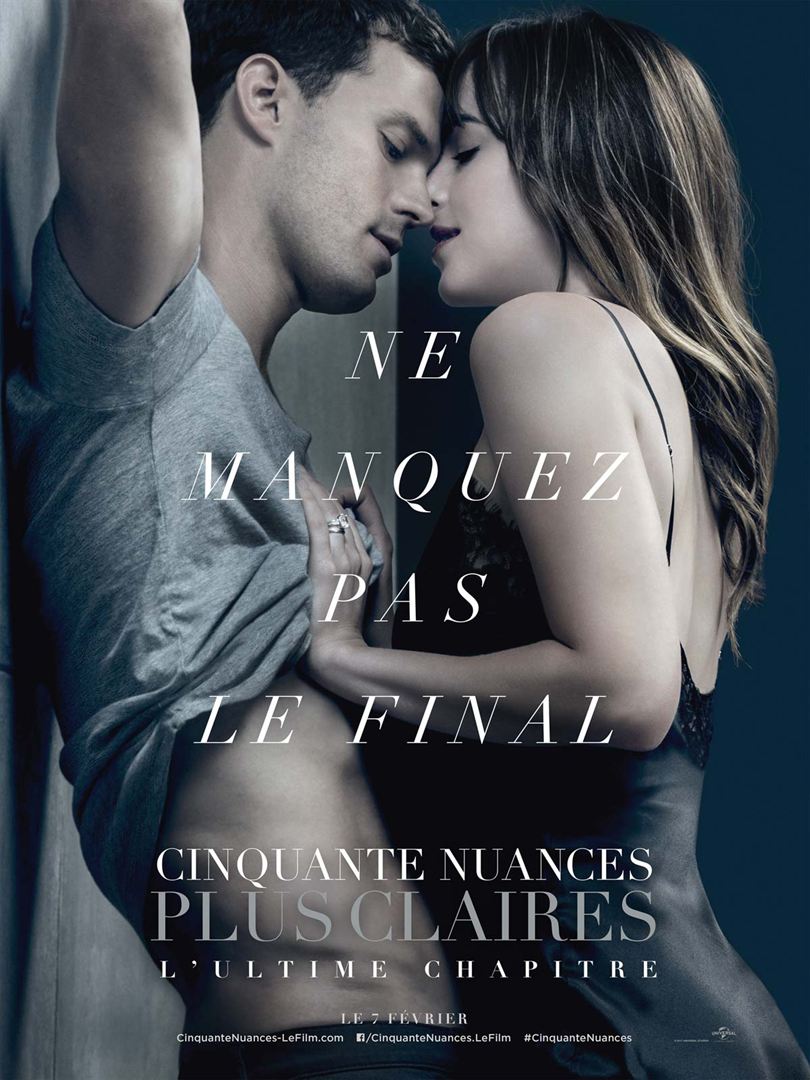

Hiver 1945. Bombardée, défaite, l’Allemagne est en ruines. Les Anglais occupent Hambourg. Le colonel Lewis Morgan (Jason Clarke) est logé dans une superbe résidence qui appartenait à Stefan Lubert, un veuf allemand (Alexander Skarsgård). Sa femme Rachel (Keira Knightley) le rejoint, lestée d’un inconsolable chagrin et pleine de préjugés contre les Allemands. Après bien des aventures, revoici Anastasia et Christian Grey pour le troisième tome de leurs aventures. Pour qui l’ignorerait, ils se sont mariés à la fin du deuxième et nagent désormais en pleine félicité.

Après bien des aventures, revoici Anastasia et Christian Grey pour le troisième tome de leurs aventures. Pour qui l’ignorerait, ils se sont mariés à la fin du deuxième et nagent désormais en pleine félicité. Pablo fait partie de la haute bourgeoisie guatémaltèque. Très proche de ses parents, de son frère aîné, de sa sœur, il a une femme, deux enfants, un bon travail. Mais Pablo entretient une relation avec Francisco que sa famille très pieuse ne saurait tolérer. Elle lui met un marché en main : se « guérir » de son homosexualité par une cure rigoureuse pratiquée par son Église ou renoncer à tout jamais à voir ses enfants.

Pablo fait partie de la haute bourgeoisie guatémaltèque. Très proche de ses parents, de son frère aîné, de sa sœur, il a une femme, deux enfants, un bon travail. Mais Pablo entretient une relation avec Francisco que sa famille très pieuse ne saurait tolérer. Elle lui met un marché en main : se « guérir » de son homosexualité par une cure rigoureuse pratiquée par son Église ou renoncer à tout jamais à voir ses enfants.