Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution.

Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution.

The Father arrive sur nos écrans précédé d’une réputation élogieuse. Il s’agit de l’adaptation de la pièce à succès de Florian Zeller, créée à Paris en 2012 avec Robert Hirsch, déjà auréolée d’un succès planétaire. Son créateur a réalisé lui-même son adaptation cinématographique qu’il est allé tourner à Londres. Bien que le film ne soit pas sorti en salles en 2020, il a obtenu six nominations aux Oscars et en a remporté deux : le prix du meilleur acteur pour Anthony Hopkins et celui de la meilleure adaptation pour Florian Zeller et Christopher Hampton (l’immense scénariste britannique qui avait déjà signé notamment les scénarios des Liaisons dangereuses, de Carrington, de Reviens-moi ou de Perfect Mothers).

Ces éloges sont amplement mérités. On aurait pu redouter qu’ils parasitent la réception de ce film, que les attentes qu’ils auraient suscitées soient déçues, qu’il s’agisse en particulier d’un énième film tire-larmiste sur Alzheimer et les dégâts que cette maladie terrible cause, après Floride, Se souvenir des belles choses, Remember Me, Loin d’elle (un des films les plus bouleversants que j’aie jamais vu, adapté d’une courte nouvelle du prix Nobel Alice Munro), le dessin animé espagnol, remarquable de justesse La Tête en l’air, Still Alice qui valut à Julianne Moore un Oscar de la meilleure actrice en 2015, Les Plus Belles Années d’une vie, le dernier – et oubliable – Lelouch en date…. On pense aussi – même si je ne me souviens plus si son héroïne souffrait de cette maladie – à Amour, le chef d’oeuvre étouffant de Michael Hanneke et à Falling de Viggo Mortensen dont la sortie la semaine dernière vient percuter celle de The Father cette semaine.

Pourtant, le propos de The Father est sans surprise. Le résumé que j’en ai fait, comme ceux qu’on en lit, partout, aurait peut-être pu laisser augurer un de ces films hollywoodiens au twist improbable : Anthony ne souffrirait pas d’Alzheimer mais serait la victime innocente de sa fille, moins aimante qu’il n’y paraît, manipulée par un époux machiavélique (Rufus Sewell, le héros de la série Le Maître du haut chateau) pour faire passer son père pour fou et le chasser de son appartement. Il n’en est rien et c’est tant mieux : son sujet, son seul sujet est bien Alzheimer et la confusion que cause cette terrible maladie dégénérative aux ressorts médicaux encore inconnus.

Comment la filmer ? C’est là que Florian Zeller fait preuve de génie. Il aurait pu nous montrer, comme on s’était préparé à le voir et comme l’affiche un peu gnangnan du film nous l’avait laissé escompter, un face-à-face : d’un côté, Anthony Hopkins en chêne-qu’on-abat, figure emblématique du vieil homme digne que la maladie lentement fissure ; de l’autre Olivia Colman (qui fut si parfaite dans The Crown que je n’arrive plus à la regarder sans voir Elizabeth II et esquisser une révérence) en incarnation de l’amour filial sacrificiel, condamné par avance à échouer à enrayer la progression du mal.

il y a de ça bien sûr dans The Father. Mais il y a surtout autre chose. Florian Zeller ne se contente pas de montrer Alzheimer ; il la filme de l’intérieur en se glissant dans le cerveau dérangé d’Anthony. Comment fait-il ? En nous montrant la réalité distordue que son cerveau fabrique.

Dans un livre, le procédé est courant et facile. On peut écrire : « Ce matin, il rasa sa moustache » sans pour autant être absolument certain que le héros ait réellement rasé ladite moustache ou que, au contraire, comme d’ailleurs ses proches vont le lui dire toute la journée et les jours suivants, il ait imaginé dans son esprit confus avoir rasé une moustache qu’il n’avait jamais portée.

Au cinéma, le procédé semble a priori impossible : si on voit le héros se raser sa moustache, c’est, sans l’ombre d’un doute possible, qu’il en avait une.

Sauf si…. sauf si l’image que l’on voit n’est pas réelle mais produite par l’esprit du personnage. Tel est précisément le procédé, qui flirte avec le fantastique polanskien, que Zeller utilise dans The Father ouvrant sous les pieds de Anthony – et sous ceux des spectateurs époustouflés qui l’accompagnent dans sa chute – un abîme et un abyme.

L’abime, c’est le vertige qu’éprouve le héros devant son état dégradé. Une réalité que le film nous fait toucher du doigt et nous fait partager jusqu’à son ultime scène qui se voudrait la plus déchirante – même si j’y vois le seul point faible du film.

La mise en abyme, c’est le récit déstructuré d’un temps dilaté où les temporalités se confondent et se superposent, où les lieux se ressemblent et se rassemblent, où les personnages intervertissent leur rôle. L’épisode le plus magistral, celui qu’on montrera dans les écoles de cinéma, étant cette discussion autour de la table du repas auquel Anthony assiste – ou croit assister – dont les derniers mots sont les échos vertigineux des premiers.

Bien sûr, on m’opposera que The Father n’est pas bien gai, qu’en ces jours de déconfinement, on n’a pas envie de s’enfermer dans un appartement londonien, aussi cossu soit-il, en compagnie d’un vieillard malade, même s’il est interprété par le cannibale du Silence des agneaux ou le majordome de Les Vestiges du jour. Dont acte. Mais qui a dit que le cinéma devait être gai ?

La bande-annonce

Louis (Malik Zidi) est photographe dans les années 1860 à une époque où la photographie est encore un art balbutiant et le photojournalisme un métier inédit. Il vient de perdre son fils Lazare, jeune officier prometteur fauché à la bataille de Sébastopol. Il s’est mis en tête d’aller photographier le corps français expéditionnaire au Mexique. Mais, sans escorte militaire, ralenti par son lourd équipement, il se perd dans la forêt mexicaine. Il doit la vie sauve à la rencontre de Pinto (Leynar Gomez), un paysan analphabète.

Louis (Malik Zidi) est photographe dans les années 1860 à une époque où la photographie est encore un art balbutiant et le photojournalisme un métier inédit. Il vient de perdre son fils Lazare, jeune officier prometteur fauché à la bataille de Sébastopol. Il s’est mis en tête d’aller photographier le corps français expéditionnaire au Mexique. Mais, sans escorte militaire, ralenti par son lourd équipement, il se perd dans la forêt mexicaine. Il doit la vie sauve à la rencontre de Pinto (Leynar Gomez), un paysan analphabète.

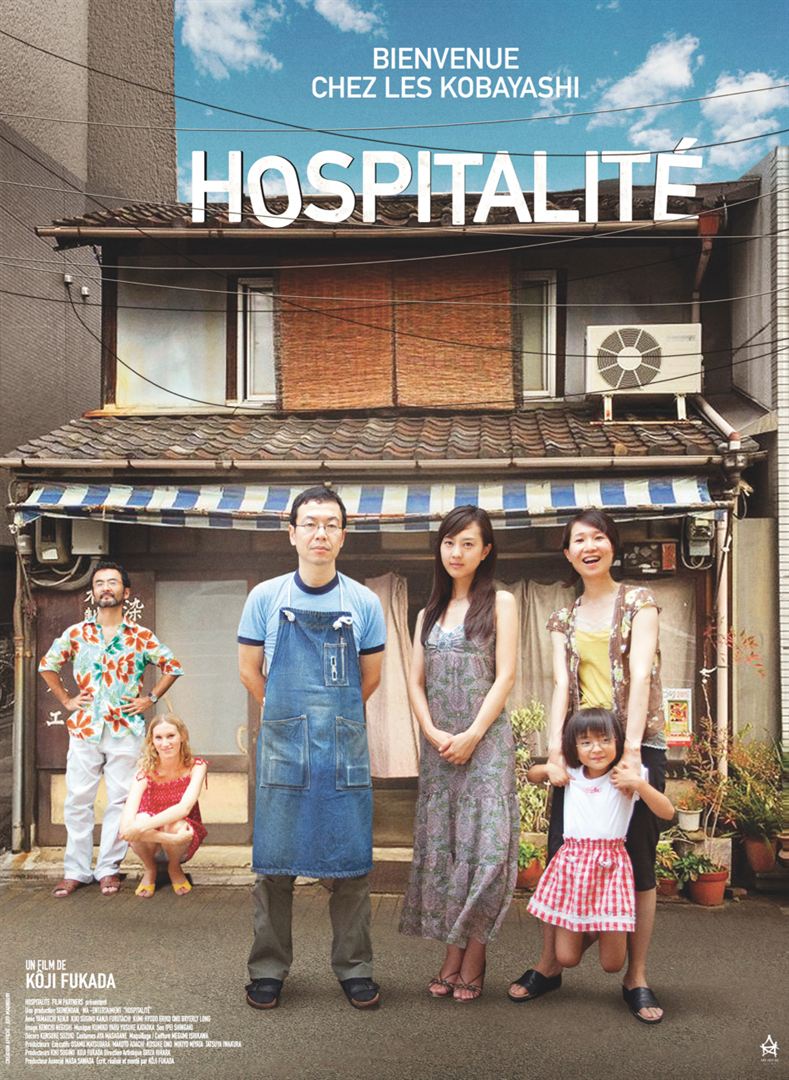

Mikio Kobayashi a repris la petite imprimerie familiale tenue par son père. Elle est installée au rez-de-chaussée de sa minuscule maison tokyoïte qu’il partage avec Seiko, sa sœur divorcée, Eriko, la petite fille qu’il a eue de sa première femme, et Natsuki, sa seconde épouse qui tient les comptes de la petite entreprise.

Mikio Kobayashi a repris la petite imprimerie familiale tenue par son père. Elle est installée au rez-de-chaussée de sa minuscule maison tokyoïte qu’il partage avec Seiko, sa sœur divorcée, Eriko, la petite fille qu’il a eue de sa première femme, et Natsuki, sa seconde épouse qui tient les comptes de la petite entreprise. Peter (Matthias Schoenaerts) a grandi avec son cousin Michael (Joel Kinnaman). Leur travail dans le BTP est une façade qui cache leur activité de racket et de trafic pour la pègre irlandaise, une activité que menace la malavita italienne. Volontiers psychopathe, Michael aurait tendance à jeter de l’huile sur le feu. Plus prudent, Peter tente avec plus ou moins de succès de réfréner la violence de son cousin. Mais, plus profondément, cette guerre des gangs est l’occasion pour les deux cousins de solder de vieux comptes.

Peter (Matthias Schoenaerts) a grandi avec son cousin Michael (Joel Kinnaman). Leur travail dans le BTP est une façade qui cache leur activité de racket et de trafic pour la pègre irlandaise, une activité que menace la malavita italienne. Volontiers psychopathe, Michael aurait tendance à jeter de l’huile sur le feu. Plus prudent, Peter tente avec plus ou moins de succès de réfréner la violence de son cousin. Mais, plus profondément, cette guerre des gangs est l’occasion pour les deux cousins de solder de vieux comptes. Thomas (Victor Belmondo), vingt-six ans, est un jet-setteur invétéré qui a abandonné ses études et passe ses nuits en boîte. Après une énième avanie (il a noyé le coupé BMW dans la piscine familiale), son père (Gérard Lanvin), chirurgien en pédiatrie, décide de le mettre au pied du mur : Thomas sera jeté dehors s’il n’accepte pas de s’occuper de Marcus (Yoann Eloundou), un jeune garçon de douze ans affecté d’une grave malformation cardiaque. Entre les deux jeunes gens naîtra une amitié improbable qui les fera mûrir tous les deux.

Thomas (Victor Belmondo), vingt-six ans, est un jet-setteur invétéré qui a abandonné ses études et passe ses nuits en boîte. Après une énième avanie (il a noyé le coupé BMW dans la piscine familiale), son père (Gérard Lanvin), chirurgien en pédiatrie, décide de le mettre au pied du mur : Thomas sera jeté dehors s’il n’accepte pas de s’occuper de Marcus (Yoann Eloundou), un jeune garçon de douze ans affecté d’une grave malformation cardiaque. Entre les deux jeunes gens naîtra une amitié improbable qui les fera mûrir tous les deux. Cassie (Carey Mulligan) fut longtemps une jeune femme à l’avenir prometteur. Mais, à l’aube de la trentaine, elle végète chez papa-maman dans un job minable. Chaque week-end, outrancièrement maquillée, elle va en boîte où elle simule la gueule de bois pour donner une leçon aux prédateurs qui feignent de jouer au bon Samaritain pour abuser d’elle. Quel drame dans sa vie explique un tel comportement ? La rencontre de Ryan (Bo Burnham), un ancien camarade de faculté, qui lui fait une cour assidue, la conduira-t-elle à enfin tourner la page ?

Cassie (Carey Mulligan) fut longtemps une jeune femme à l’avenir prometteur. Mais, à l’aube de la trentaine, elle végète chez papa-maman dans un job minable. Chaque week-end, outrancièrement maquillée, elle va en boîte où elle simule la gueule de bois pour donner une leçon aux prédateurs qui feignent de jouer au bon Samaritain pour abuser d’elle. Quel drame dans sa vie explique un tel comportement ? La rencontre de Ryan (Bo Burnham), un ancien camarade de faculté, qui lui fait une cour assidue, la conduira-t-elle à enfin tourner la page ? Deux destins se croisent dans une petite ville de Sicile écrasée par le soleil, aux alentours d’une mine de soufre abandonnée. Oscar, la quinzaine, est italien ; son père ferrailleur l’élève à la dure. Stanley, la vingtaine, est un immigré nigérian en attente de régularisation ; il vit des petits boulots que lui confie le prêtre de la paroisse.

Deux destins se croisent dans une petite ville de Sicile écrasée par le soleil, aux alentours d’une mine de soufre abandonnée. Oscar, la quinzaine, est italien ; son père ferrailleur l’élève à la dure. Stanley, la vingtaine, est un immigré nigérian en attente de régularisation ; il vit des petits boulots que lui confie le prêtre de la paroisse. Drolkar et son mari Dragye mènent une vie heureuse dans les hauts plateaux tibétains, sur les rives du lac Kokonor avec leurs trois enfants. L’aîné va déjà au collège à la ville tandis que les deux facétieux cadets aident leur père et leur grand-père à la ferme. Pour éviter de tomber une quatrième fois enceinte, Drolkar utilise les préservatifs distribués au compte-gouttes à l’hôpital au risque que ses enfants les lui subtilisent pour en faire des ballons gonflables. C’est ainsi qu’elle tombera enceinte et sera confrontée à un cruel dilemme : avorter pour se conformer à la politique officielle de l’enfant unique (qui, exceptionnellement, tolère trois enfants au Tibet, mais pas un de plus) ? ou garder cet enfant comme le lui demande son mari auquel le lama vient de dire que son père récemment décédé est sur le point de se réincarner ?

Drolkar et son mari Dragye mènent une vie heureuse dans les hauts plateaux tibétains, sur les rives du lac Kokonor avec leurs trois enfants. L’aîné va déjà au collège à la ville tandis que les deux facétieux cadets aident leur père et leur grand-père à la ferme. Pour éviter de tomber une quatrième fois enceinte, Drolkar utilise les préservatifs distribués au compte-gouttes à l’hôpital au risque que ses enfants les lui subtilisent pour en faire des ballons gonflables. C’est ainsi qu’elle tombera enceinte et sera confrontée à un cruel dilemme : avorter pour se conformer à la politique officielle de l’enfant unique (qui, exceptionnellement, tolère trois enfants au Tibet, mais pas un de plus) ? ou garder cet enfant comme le lui demande son mari auquel le lama vient de dire que son père récemment décédé est sur le point de se réincarner ? Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution.

Anthony (Anthony Hopkins) est un vieil homme au crépuscule de sa vie. Il vit seul dans son grand appartement londonien. Sa fille Anne (Olivia Colman) passe régulièrement lui rendre visite car sa condition se dégrade rapidement. Anthony est en effet atteint par la maladie d’Alzheimer qui le rend chaque jour plus confus. Anne doit lui annoncer la décision qu’elle vient de prendre : ayant rencontré un nouveau compagnon, elle a choisi de le suivre à Paris, l’obligeant à placer son père en institution. Alain Delage (Grégoire Colin) est un Français, travaillant pour une compagnie d’audit. Il a été missionné au Haut-Karabakh, cette enclave arménienne en Azerbaïdjan, pour y autoriser la réouverture de l’aéroport international de Stepanakert. Il débarque dans un aéroport fantôme, trop proche de la ligne de cessez-le-feu pour qu’aucun avion ne prenne le risque d’y atterrir, et suscite chez ses hôtes l’immense espoir d’un avis positif qui desserrerait l’étau qui les broie.

Alain Delage (Grégoire Colin) est un Français, travaillant pour une compagnie d’audit. Il a été missionné au Haut-Karabakh, cette enclave arménienne en Azerbaïdjan, pour y autoriser la réouverture de l’aéroport international de Stepanakert. Il débarque dans un aéroport fantôme, trop proche de la ligne de cessez-le-feu pour qu’aucun avion ne prenne le risque d’y atterrir, et suscite chez ses hôtes l’immense espoir d’un avis positif qui desserrerait l’étau qui les broie. Amis pour la vie, Jean-Gab (David Marsais) et Manu (Grégoire Ludig) n’ont pas inventé le fil à couper le beurre. Associé à une combine louche – apporter contre 500 euros une mystérieuse mallette à son riche propriétaire – Manu vole une vieille Mercédès dont le coffre contient… une mouche géante. Sans guère d’hésitation, les deux compères abandonnent leur mission pour dresser la mouche. Ils kidnappent le propriétaire d’un camping car (Bruno Lochet) avant de croiser la route de Cécile (India Hair) qui croit reconnaître dans Manu un ancien amoureux. Cécile habite avec son frère (Romé Elvis) et deux amies (Adèle Exarchopoulos et Coralie Russier) la grande villa de ses parents en bord de mer où elle accueillera quelque temps Jean-Gab, Manu… et leur mouche géante.

Amis pour la vie, Jean-Gab (David Marsais) et Manu (Grégoire Ludig) n’ont pas inventé le fil à couper le beurre. Associé à une combine louche – apporter contre 500 euros une mystérieuse mallette à son riche propriétaire – Manu vole une vieille Mercédès dont le coffre contient… une mouche géante. Sans guère d’hésitation, les deux compères abandonnent leur mission pour dresser la mouche. Ils kidnappent le propriétaire d’un camping car (Bruno Lochet) avant de croiser la route de Cécile (India Hair) qui croit reconnaître dans Manu un ancien amoureux. Cécile habite avec son frère (Romé Elvis) et deux amies (Adèle Exarchopoulos et Coralie Russier) la grande villa de ses parents en bord de mer où elle accueillera quelque temps Jean-Gab, Manu… et leur mouche géante.