La jeune Ellen (Lily-Rose Depp) est hantée depuis son plus jeune âge par des cauchemars. Son époux, Thomas (Nicholas Hoult), travaille à Wisborg en Allemagne dans une étude de notaire. Il a été missionné en Transylvanie par son employeur pour en ramener le comte Orlock, un riche propriétaire terrien qui souhaite faire l’acquisition d’une belle demeure. Le vieil homme, à la table duquel Thomas est convié au terme d’un long voyage, se révèle être un vampire qui a passé un pacte de sang avec Ellen dont il hante les nuits. Thomas parvient de justesse à lui échapper mais Orlock réussit à embarquer à bord d’un navire qui fait voile vers Wisborg.

La jeune Ellen (Lily-Rose Depp) est hantée depuis son plus jeune âge par des cauchemars. Son époux, Thomas (Nicholas Hoult), travaille à Wisborg en Allemagne dans une étude de notaire. Il a été missionné en Transylvanie par son employeur pour en ramener le comte Orlock, un riche propriétaire terrien qui souhaite faire l’acquisition d’une belle demeure. Le vieil homme, à la table duquel Thomas est convié au terme d’un long voyage, se révèle être un vampire qui a passé un pacte de sang avec Ellen dont il hante les nuits. Thomas parvient de justesse à lui échapper mais Orlock réussit à embarquer à bord d’un navire qui fait voile vers Wisborg.

Fort de la célébrité que lui ont value ses précédents films (The Lighthouse, The Nothman), Robert Eggers s’attaque à l’un des films les plus mythiques du cinéma. Nosferatu le vampire de F.W. Murnau a créé en 1922 un genre appelé à un succès immense : le film d’horreur (les puristes objecteront, et ils auront raison, que Méliès en signa le tout premier dès 1896, Le Manoir du diable). Il s’agissait de l’adaptation du roman de Bram Stoker Dracula, dont le studio de Murnau n’avait pas eu les moyens d’acheter les droits.

Roberte Eggers a quasiment tout gardé du film de Murnau : le nom des personnages, l’intrigue et son dénouement. Cette fidélité à l’original interroge. Pourquoi un cinéaste réalise-t-il, sans rien y apporter de nouveau, le remake d’un grand film indépassable ? Ne sait-il pas son entreprise condamnée par avance ? Les plus grands pourtant s’y sont aventurés sans succès : Gus van Sant avec Psycho, Steven Spielberg avec West Side Story.

Le film de Murnau, muet et en noir et blanc, a plus de cent ans. Celui de Robert Eggers peut raconter la même histoire autrement, avec des techniques beaucoup plus sophistiquées. Il ne s’en prive pas. À condition de ne pas être allergique aux jump scares et aux coups de cymbales, son Nosferatu est un émerveillement pour l’oeil. Il contient sans doute quelques-uns des plans les plus beaux qu’il ait été donné de voir dans cette année qui s’achève. Mais – et c’est à mes yeux le second défaut rédhibitoire de ce film – il se réduit vite à cela : une surenchère de plans tous plus parfaits les uns que les autres mais qui, mis bout à bout, ne font guère de sens.

Pourtant, la figure du vampire ouvre à des questionnements angoissants : la vie après la mort, le sang et sa transmission, la relation au corps, la sexualité et sa découverte (qu’on songe au succès planétaire de Twilight). Ces thèmes sont ici à peine ébauchés. Tout se passe comme si – et c’est là que ma seconde critique rejoint la première – prisonnier d’une « sur-esthétisation maniaque » (l’expression est de Mathieu Macheret dans Le Monde), Eggers s’en était remis à Murnau pour raconter une histoire dont il se désintéresse.

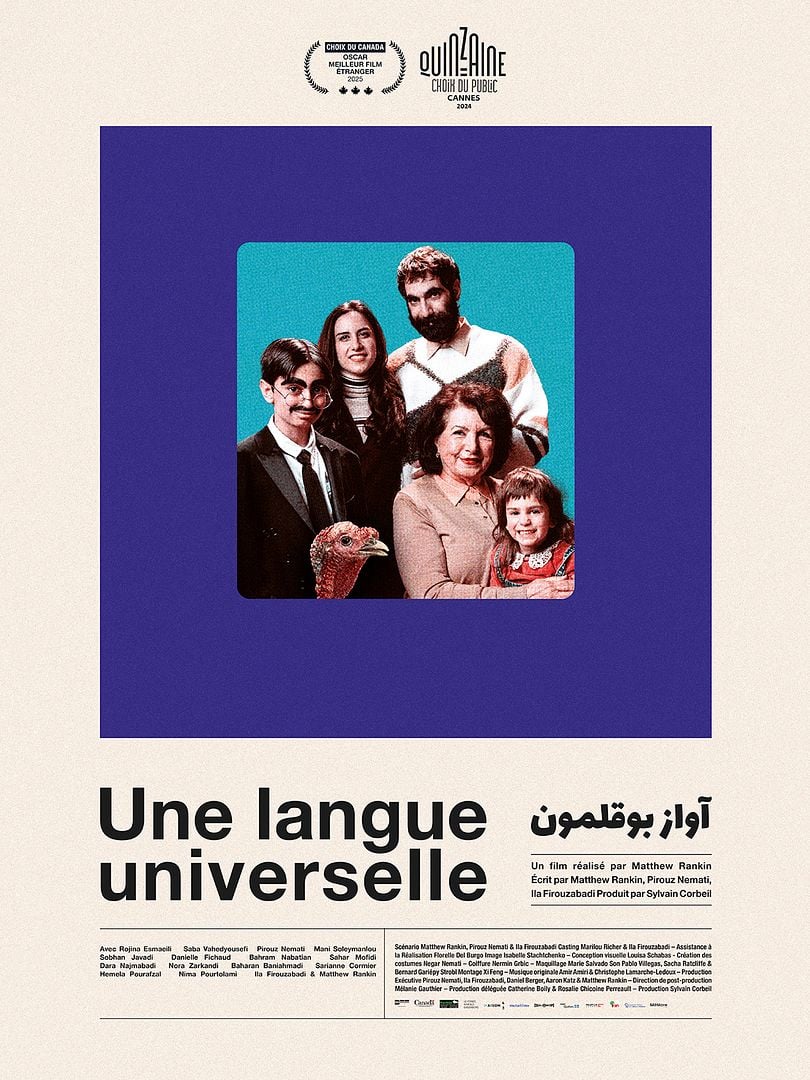

Matthew, la quarantaine, quitte Montréal pour revenir à Winnipeg sa ville natale après la mort de son père pour s’occuper de sa mère vieillissante. Il y découvre une ville métamorphosée où l’anglais a été remplacé par le farsi. Son chemin croise celui de Massoud, un guide touristique, et de deux jeunes sœurs qui ont découvert un billet prisonnier d’un bloc de glace.

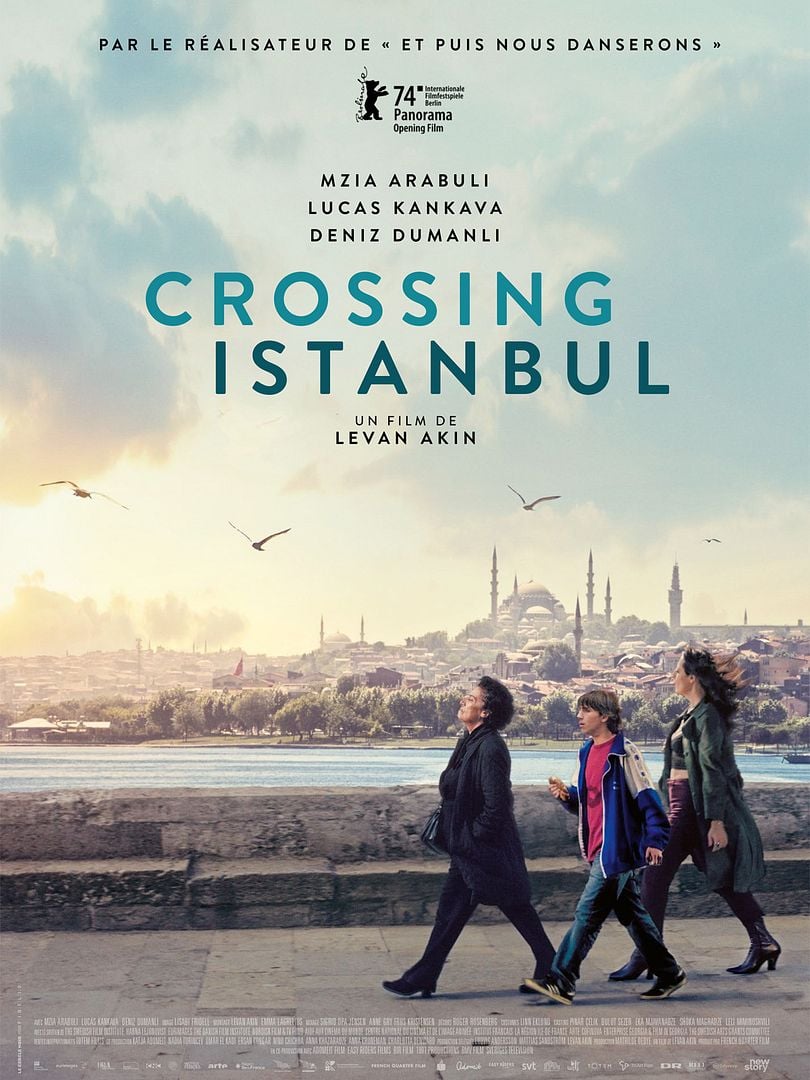

Matthew, la quarantaine, quitte Montréal pour revenir à Winnipeg sa ville natale après la mort de son père pour s’occuper de sa mère vieillissante. Il y découvre une ville métamorphosée où l’anglais a été remplacé par le farsi. Son chemin croise celui de Massoud, un guide touristique, et de deux jeunes sœurs qui ont découvert un billet prisonnier d’un bloc de glace. Lia, une enseignante géorgienne à la retraite, entend bien respecter la promesse faite à sa sœur sur son lit de mort : aller retrouver à Istanbul son neveu transsexuel qui avait fui Batoumi et l’homophobie de sa famille. Commence pour Lia, accompagnée d’Achi, un jeune Géorgien en quête d’aventures qui lui propose de la guider, et bientôt rejointe par Evrim, une avocate transsexuelle, une longue (en)quête dans la mégalopole turque.

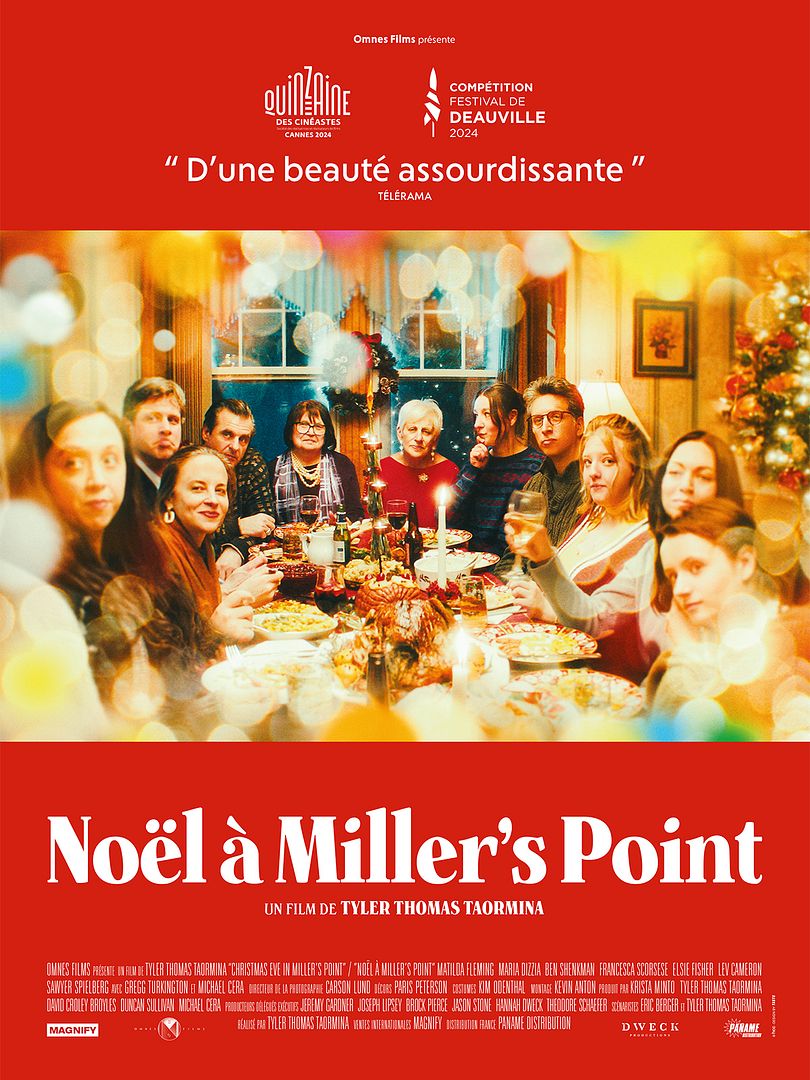

Lia, une enseignante géorgienne à la retraite, entend bien respecter la promesse faite à sa sœur sur son lit de mort : aller retrouver à Istanbul son neveu transsexuel qui avait fui Batoumi et l’homophobie de sa famille. Commence pour Lia, accompagnée d’Achi, un jeune Géorgien en quête d’aventures qui lui propose de la guider, et bientôt rejointe par Evrim, une avocate transsexuelle, une longue (en)quête dans la mégalopole turque. Dans une grande maison de Long Island, trois (ou quatre ?) générations d’une famille italo-américaine se réunissent pour le réveillon de Noël.

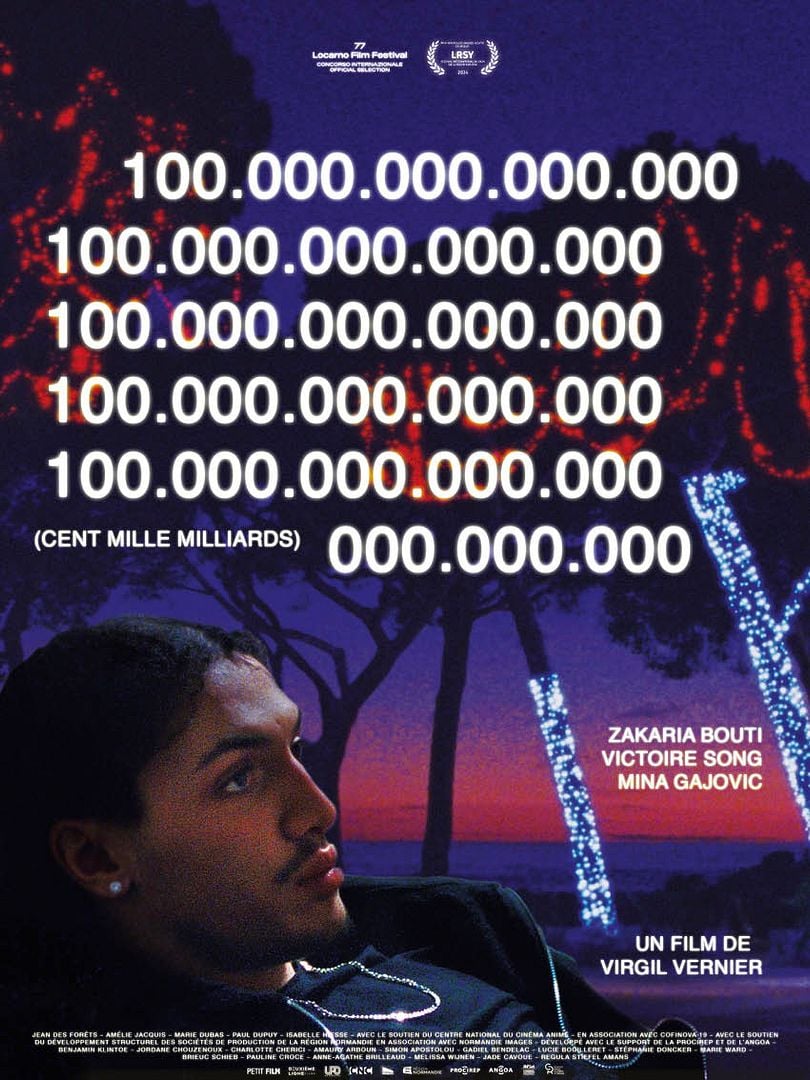

Dans une grande maison de Long Island, trois (ou quatre ?) générations d’une famille italo-américaine se réunissent pour le réveillon de Noël. Afine est escort à Monaco. Il partage une villa sur les hauts de Nice avec trois amies, escorts comme lui, qui partent à Dubaï passer les fêtes de Noël. Resté seul, Afine traîne son ennui dans les rues silencieuses de la principauté, éclairées par les illuminations de Noël. Une de ses clientes, une plantureuse sexagénaire, l’emmène faire des courses, manger une glace, se baigner dans sa piscine. Afine croise une amie serbe qui s’est vu confier par des parents milliardaires la garde de Julia, une enfant de douze ans à peine.

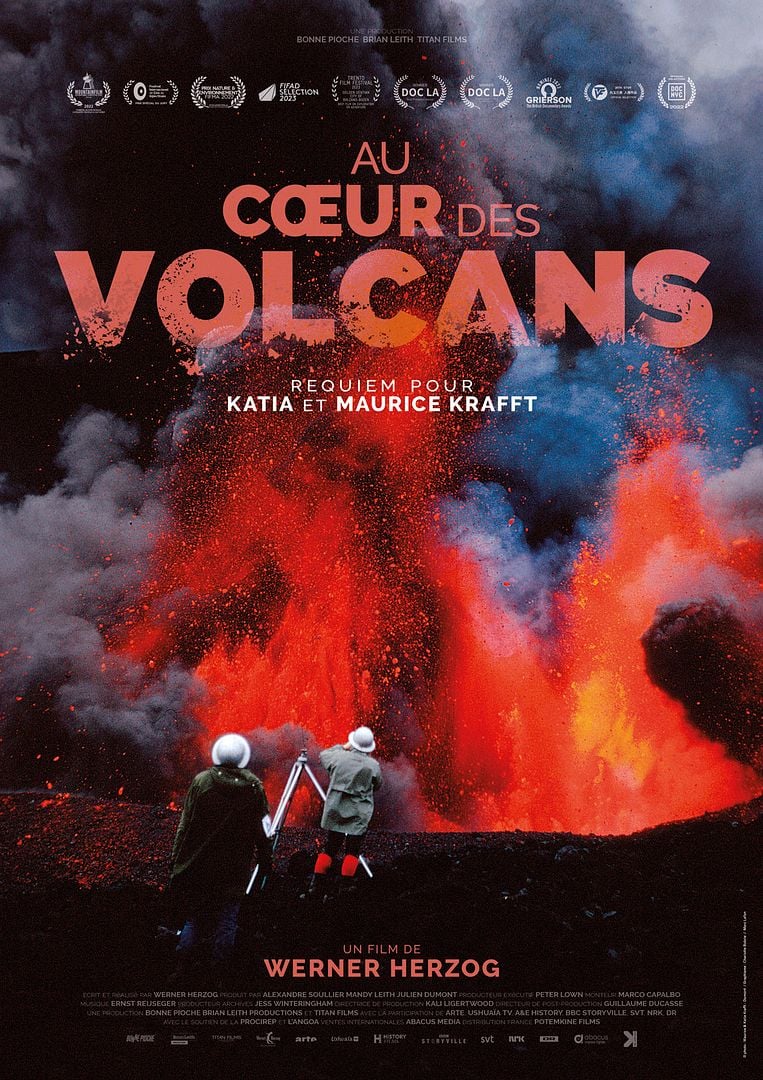

Afine est escort à Monaco. Il partage une villa sur les hauts de Nice avec trois amies, escorts comme lui, qui partent à Dubaï passer les fêtes de Noël. Resté seul, Afine traîne son ennui dans les rues silencieuses de la principauté, éclairées par les illuminations de Noël. Une de ses clientes, une plantureuse sexagénaire, l’emmène faire des courses, manger une glace, se baigner dans sa piscine. Afine croise une amie serbe qui s’est vu confier par des parents milliardaires la garde de Julia, une enfant de douze ans à peine. Maurice et Katia Krafft étaient deux volcanologues français qui, défiant la mort et finalement y succombant en juin 1991 sur les pentes du mont Unzen au Japon, ont filmé et photographié au péril de leur vie les plus spectaculaires éruptions volcaniques sur la planète pendant vingt ans.

Maurice et Katia Krafft étaient deux volcanologues français qui, défiant la mort et finalement y succombant en juin 1991 sur les pentes du mont Unzen au Japon, ont filmé et photographié au péril de leur vie les plus spectaculaires éruptions volcaniques sur la planète pendant vingt ans. Elias, un écrivain en manque d’inspiration (William Lebghil) ,rencontre la nuit du Nouvel An 1977 Léonore, une star de cinéma (Clara Luciani), et passe avec elle une folle nuit d’amour. Mais les deux amants se séparent sans s’échanger leurs adresses et la femme de ménage d’Elias (Laura Felpin), qui en est secrètement eprise, ne lui transmet pas le mot que Leonore avait écrit à son attention. Elias est recruté le lendemain par un producteur de cinéma (José Garcia) pour écrire le scénario du prochain film de Léonore. Un réalisateur célèbre (Grégoire Ludig) est derrière la caméra. Il est amoureux du principal acteur masculin (Vincent Dedienne), lui aussi homosexuel mais condamné par les gazettes à accréditer la rumeur d’une idylle avec Léonore.

Elias, un écrivain en manque d’inspiration (William Lebghil) ,rencontre la nuit du Nouvel An 1977 Léonore, une star de cinéma (Clara Luciani), et passe avec elle une folle nuit d’amour. Mais les deux amants se séparent sans s’échanger leurs adresses et la femme de ménage d’Elias (Laura Felpin), qui en est secrètement eprise, ne lui transmet pas le mot que Leonore avait écrit à son attention. Elias est recruté le lendemain par un producteur de cinéma (José Garcia) pour écrire le scénario du prochain film de Léonore. Un réalisateur célèbre (Grégoire Ludig) est derrière la caméra. Il est amoureux du principal acteur masculin (Vincent Dedienne), lui aussi homosexuel mais condamné par les gazettes à accréditer la rumeur d’une idylle avec Léonore. Sami et Micka sont voisins, collègues de travail et les meilleurs amis du monde. Pour épicer leur quotidien monotone, ils décident, au nom de l’amitié qui les lie d’échanger leurs épouses. Pour que l’usurpation réussisse, ils doivent accentuer leurs ressemblances et copier les pratiques sexuelles de l’autre époux. Mais, Agathe et Mélissa ont vent du mauvais tour que leurs époux veulent leur jouer. Elles décident de leur en jouer un autre.

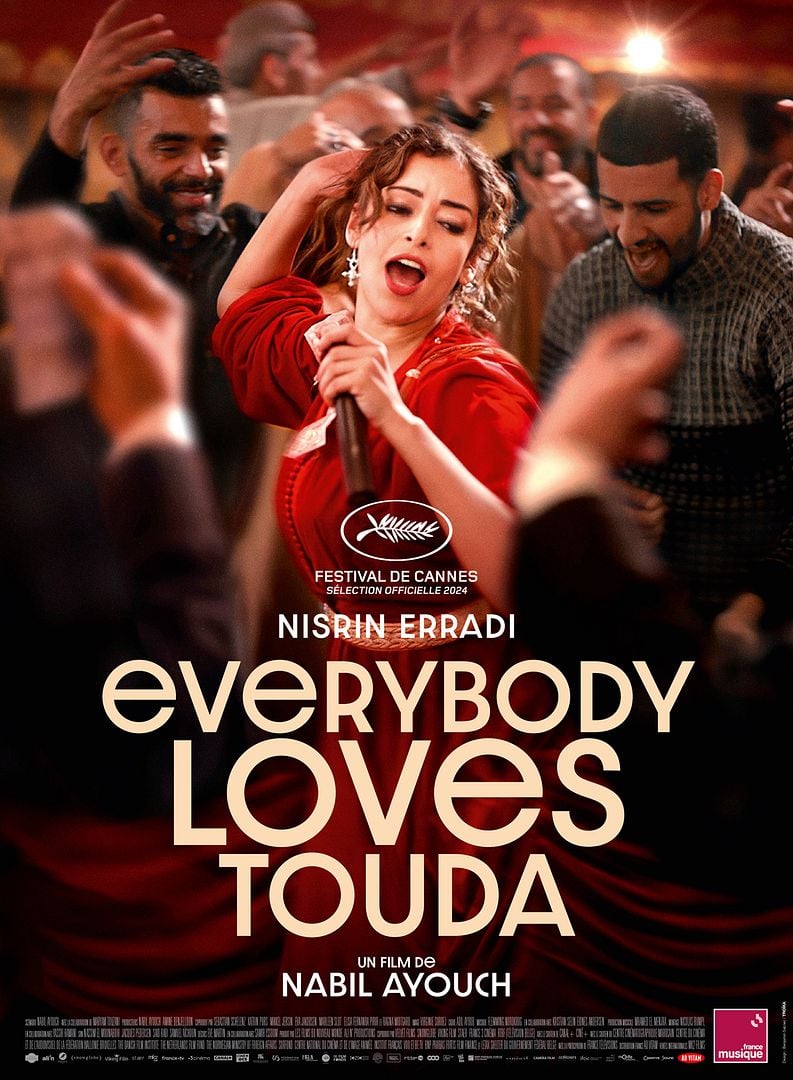

Sami et Micka sont voisins, collègues de travail et les meilleurs amis du monde. Pour épicer leur quotidien monotone, ils décident, au nom de l’amitié qui les lie d’échanger leurs épouses. Pour que l’usurpation réussisse, ils doivent accentuer leurs ressemblances et copier les pratiques sexuelles de l’autre époux. Mais, Agathe et Mélissa ont vent du mauvais tour que leurs époux veulent leur jouer. Elles décident de leur en jouer un autre. Touda (Nisrin Erradi) élève seule un enfant sourd-muet. Elle est chanteuse de profession et se produit dans des cabarets ou pour des concerts privés. Elle a un rêve : se consacrer à l’aïta, ce chant qui plonge ses racines dans l’histoire profonde du Maroc et qui promeut les valeurs de liberté et d’émancipation, et devenir une cheikha. Mais les hommes qui l’emploient et qui l’écoutent, loin de la reconnaître pour ses qualités artistiques, la ramènent constamment à son sexe.

Touda (Nisrin Erradi) élève seule un enfant sourd-muet. Elle est chanteuse de profession et se produit dans des cabarets ou pour des concerts privés. Elle a un rêve : se consacrer à l’aïta, ce chant qui plonge ses racines dans l’histoire profonde du Maroc et qui promeut les valeurs de liberté et d’émancipation, et devenir une cheikha. Mais les hommes qui l’emploient et qui l’écoutent, loin de la reconnaître pour ses qualités artistiques, la ramènent constamment à son sexe. Un auto-stoppeur (Kad Merad), la casquette vissée sur la tête, un vieux sac en cuir jeté sur l’épaule, sillonne la France. Il assiste aux commémorations du Débarquement sur le pont de Bénouville, passe devant le Mont-Saint-Michel, achète une trompette à Béziers, prend un bain de foule aux 24 Heures du Mans et danse sous le pont d’Avignon. Pour chacun des conducteurs qui le prend en stop, il s’invente une nouvelle identité, prêtre défroqué, réalisateur de films X, amant meurtrier, et raconte les crimes qu’il aurait commis et qui expliquent sa cavale. Il s’agit en fait d’un grand avocat parisien, Lino Massaro, atteint d’une maladie dégénérative. Lino finit par croiser dans une ferme bourguignonne une accorte paysanne (Françoise Gillard). Sa femme (Elsa Zylbertstein) et son meilleur ami (Michel Boujenah) essaient en vain de le retrouver.

Un auto-stoppeur (Kad Merad), la casquette vissée sur la tête, un vieux sac en cuir jeté sur l’épaule, sillonne la France. Il assiste aux commémorations du Débarquement sur le pont de Bénouville, passe devant le Mont-Saint-Michel, achète une trompette à Béziers, prend un bain de foule aux 24 Heures du Mans et danse sous le pont d’Avignon. Pour chacun des conducteurs qui le prend en stop, il s’invente une nouvelle identité, prêtre défroqué, réalisateur de films X, amant meurtrier, et raconte les crimes qu’il aurait commis et qui expliquent sa cavale. Il s’agit en fait d’un grand avocat parisien, Lino Massaro, atteint d’une maladie dégénérative. Lino finit par croiser dans une ferme bourguignonne une accorte paysanne (Françoise Gillard). Sa femme (Elsa Zylbertstein) et son meilleur ami (Michel Boujenah) essaient en vain de le retrouver.