Vous connaissez les Drag Queens, ces travestis masculins qui osent une féminité exacerbée ? Connaissiez-vous les Drag Kings, leurs homologues féminins, travestis en hommes et tout aussi outranciers ? Le documentaire de Chriss Lag, sorti en 2015, rediffusé à l’Arlequin à l’occasion d’une soirée ArleQueen, est l’occasion de découvrir cet univers burlesque et féministe.

Vous connaissez les Drag Queens, ces travestis masculins qui osent une féminité exacerbée ? Connaissiez-vous les Drag Kings, leurs homologues féminins, travestis en hommes et tout aussi outranciers ? Le documentaire de Chriss Lag, sorti en 2015, rediffusé à l’Arlequin à l’occasion d’une soirée ArleQueen, est l’occasion de découvrir cet univers burlesque et féministe.

J’avais beaucoup aimé Les Reines de la nuit, le documentaire de Christiane Spiéro sur les drag-queens sorti fin 2019. J’ai pris le même intérêt à ce documentaire-là dont j’avais raté la sortie en salles.

Le monde des Kings est fascinant. Il s’agit de femmes – et d’hommes – qui interrogent leur rapport à la masculinité. Elles peuvent être lesbiennes, bi ou hétéros, gouines, butch ou queer, en transition ou pas. Peu importe. Leur personnage est souvent un cliché masculiniste, un macho barbu, moustachu qui incarne jusqu’à la caricature la beaufitude. Les Kings dans leur parodie dénoncent ce virilisme testostéroné et se plaisent à en montrer les failles lorsqu’elles laissent deviner, sous le poil et la barbe, une féminité décalée.

La démarche est politique. La profondeur du débat qui a suivi la projection en témoigne. Elle est aussi artistique. Il ne s’agit pas seulement de patronage – si j’ose dire – de spectacles de kermesse donnés par une bande de copines qui pourraient tout aussi bien boire le thé ou jouer au bridge. Il s’agit de performeurs, de comédien.ne.s, qui se forment scrupuleusement, notamment dans les ateliers qu’anime Louis.e Deville, une performeuse américaine installée depuis peu en France, qui a conservé de son expatriation un délicieux accent anglo-saxon. Cette jeune femme a un charisme fou et un regard diablement pénétrant sur son art. Elle aurait amplement justifié à elle seule un documentaire tout entier.

Cinq copains d’enfance sont unis par une amitié indéfectible : Samuel (Pierre Niney) dont la pension que lui verse aveuglément son père, qui l’imagine étudier la médecine alors que Samuel rêve de devenir comédien, permet de faire vivre la bande, Timothée (François Civil), perdu dans les vapeurs de la beuh, Julia (Margot Bancilhon), la fille de la bande, Vadim (Igor Gotesman qui a écrit le scénario du film et signe sa réalisation et qui, du coup, s’arroge logiquement le privilège de ken la blonde du groupe) et Nestor (Idrissa Hanrot), dragueur compulsif hanté par un complexe d’Œdipe mal résorbé. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour cette bande de joyeux drilles si le père de Samuel ne lui coupait brutalement sa rente l’obligeant, pour payer le loyer du luxueux appartement où il héberge ses amis, à une fuite en avant dans le deal de shit bien vite périlleuse.

Cinq copains d’enfance sont unis par une amitié indéfectible : Samuel (Pierre Niney) dont la pension que lui verse aveuglément son père, qui l’imagine étudier la médecine alors que Samuel rêve de devenir comédien, permet de faire vivre la bande, Timothée (François Civil), perdu dans les vapeurs de la beuh, Julia (Margot Bancilhon), la fille de la bande, Vadim (Igor Gotesman qui a écrit le scénario du film et signe sa réalisation et qui, du coup, s’arroge logiquement le privilège de ken la blonde du groupe) et Nestor (Idrissa Hanrot), dragueur compulsif hanté par un complexe d’Œdipe mal résorbé. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour cette bande de joyeux drilles si le père de Samuel ne lui coupait brutalement sa rente l’obligeant, pour payer le loyer du luxueux appartement où il héberge ses amis, à une fuite en avant dans le deal de shit bien vite périlleuse. Trois kaïra de banlieue – un idiot bodybuildé, une fashion victim et un nain pieux – s’inscrivent à un championnat de boxe thaï pour gagner trois billets pour Pattaya, la capitale thaïlandaise de tous les vices. Leur supercherie les entraîne dans une successions de mésaventures.

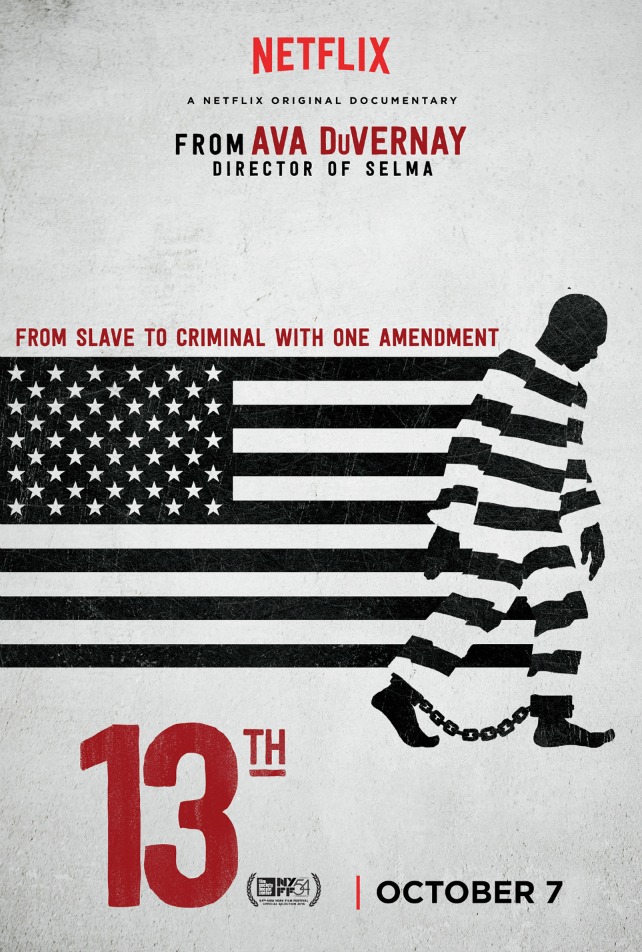

Trois kaïra de banlieue – un idiot bodybuildé, une fashion victim et un nain pieux – s’inscrivent à un championnat de boxe thaï pour gagner trois billets pour Pattaya, la capitale thaïlandaise de tous les vices. Leur supercherie les entraîne dans une successions de mésaventures. Le treizième amendement de la Constitution américaine abolit l’esclavage en 1865. Il réserve toutefois une hypothèse : l’emprisonnement des individus condamnés pour crime.

Le treizième amendement de la Constitution américaine abolit l’esclavage en 1865. Il réserve toutefois une hypothèse : l’emprisonnement des individus condamnés pour crime. Amis de toujours, Samir Zitouni (Samir Bouajila) et Stéphane Duval (Franck Gastambide) fabriquent et vendent en Savoie des skis de fond haut de gamme 100 % français. Mais leur PME bat de l’aile après la défection d’un sponsor. Pour lui donner la publicité qui lui manque et lui éviter la faillite, Stéphane a une idée audacieuse : qualifier Samir aux Jeux olympiques sous les couleurs de l’Algérie. Samir réussira-t-il à se hisser au niveau ? réussira-t-il surtout à se réconcilier avec sa double identité ?

Amis de toujours, Samir Zitouni (Samir Bouajila) et Stéphane Duval (Franck Gastambide) fabriquent et vendent en Savoie des skis de fond haut de gamme 100 % français. Mais leur PME bat de l’aile après la défection d’un sponsor. Pour lui donner la publicité qui lui manque et lui éviter la faillite, Stéphane a une idée audacieuse : qualifier Samir aux Jeux olympiques sous les couleurs de l’Algérie. Samir réussira-t-il à se hisser au niveau ? réussira-t-il surtout à se réconcilier avec sa double identité ? Il nous vient d’Allemagne des drôles de best-seller. Grâce à Le Charme discret de l’intestin de Giulia Enders, nos défécations ont pris une nouvelle saveur. Grâce à La Vie secrète des arbres, nous ne nous promenons plus en forêt de la même façon.

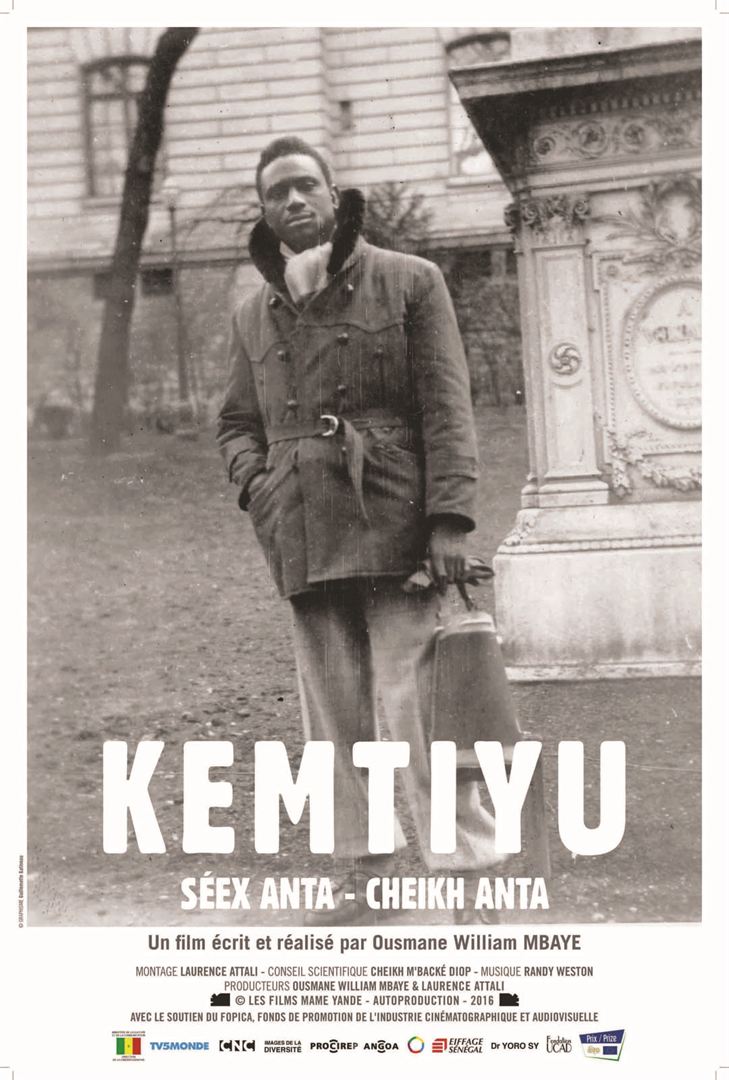

Il nous vient d’Allemagne des drôles de best-seller. Grâce à Le Charme discret de l’intestin de Giulia Enders, nos défécations ont pris une nouvelle saveur. Grâce à La Vie secrète des arbres, nous ne nous promenons plus en forêt de la même façon. Cheikh Anta Diop (1923-1986) fut l’un des esprits les plus brillants de son temps. Doué d’une intelligence exceptionnelle, ce Sénégalais reçut en France une double formation scientifique – auprès de Frédéric Jolliot-Curie – et philosophique – auprès de Gaston Bachelard. Son premier ouvrage, « Nations nègres et cultures » fit polémique à sa parution en 1954 : il y défendait la thèse de la négritude des premiers pharaons.

Cheikh Anta Diop (1923-1986) fut l’un des esprits les plus brillants de son temps. Doué d’une intelligence exceptionnelle, ce Sénégalais reçut en France une double formation scientifique – auprès de Frédéric Jolliot-Curie – et philosophique – auprès de Gaston Bachelard. Son premier ouvrage, « Nations nègres et cultures » fit polémique à sa parution en 1954 : il y défendait la thèse de la négritude des premiers pharaons. De 1971 à 2016, l’histoire de Victor de Richemont et de Sarah Adelman, un couple qui s’aima à la folie.

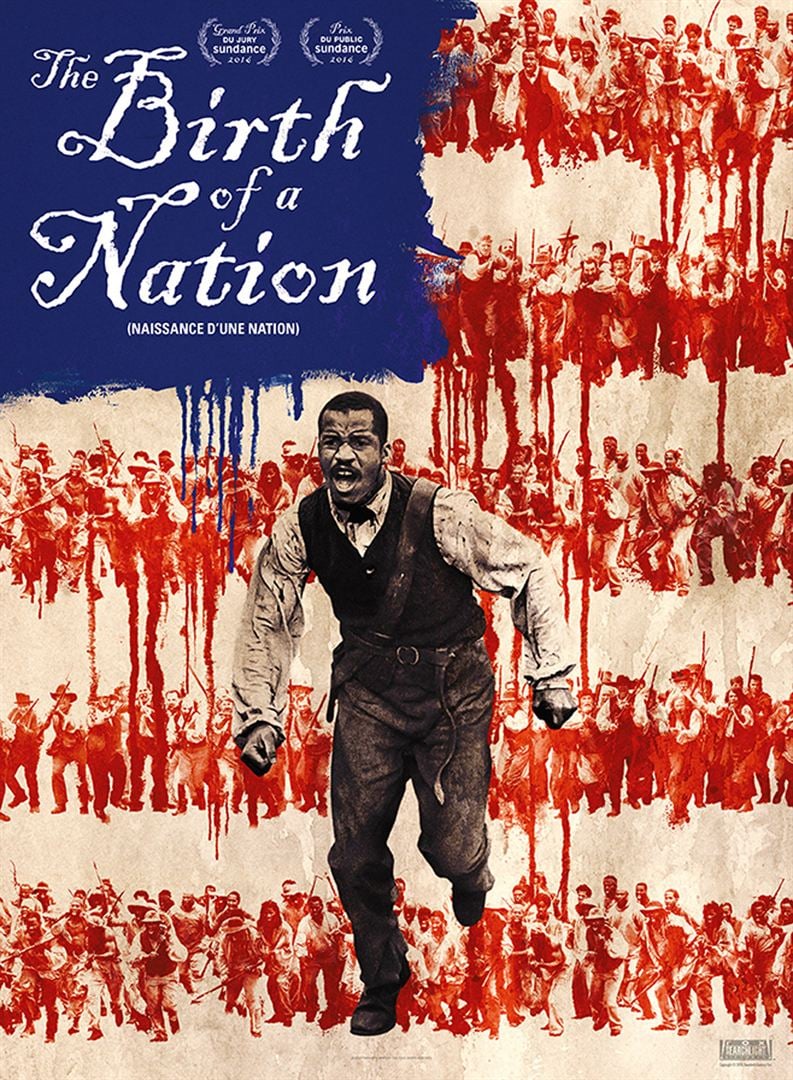

De 1971 à 2016, l’histoire de Victor de Richemont et de Sarah Adelman, un couple qui s’aima à la folie. Esclave lettré, prédicateur à ses heures, Nat Turner se rebelle contre ses maîtres et prend la tête de la première révolte d’esclaves en Virginie en 1831.

Esclave lettré, prédicateur à ses heures, Nat Turner se rebelle contre ses maîtres et prend la tête de la première révolte d’esclaves en Virginie en 1831. C’est l’hiver à Lampedusa, une île rocailleuse, à mi-chemin de la Sicile et de l’Afrique, point d’arrivée en Europe des migrants qui tentent leur chance dans des embarcations de fortune. Les bateaux se succèdent, avec leurs lots de passagers hagards. Les équipes médicales et la police de l’immigration les prennent en charge selon une froide mécanique.

C’est l’hiver à Lampedusa, une île rocailleuse, à mi-chemin de la Sicile et de l’Afrique, point d’arrivée en Europe des migrants qui tentent leur chance dans des embarcations de fortune. Les bateaux se succèdent, avec leurs lots de passagers hagards. Les équipes médicales et la police de l’immigration les prennent en charge selon une froide mécanique.