Après une soirée bien arrosée lors de laquelle le premier (Jonathan Cohen), élu macroniste cynique, était censé arracher l’accord du second (Vincent Macaigne), écologiste bon teint, pour la construction d’un parc de loisirs à l’emplacement d’une forêt centenaire, deux maires de province se retrouvent suite à l’action d’un commando féministe collés l’un à l’autre. Comment se sortiront-ils de cette situation embarrassante ?

Après une soirée bien arrosée lors de laquelle le premier (Jonathan Cohen), élu macroniste cynique, était censé arracher l’accord du second (Vincent Macaigne), écologiste bon teint, pour la construction d’un parc de loisirs à l’emplacement d’une forêt centenaire, deux maires de province se retrouvent suite à l’action d’un commando féministe collés l’un à l’autre. Comment se sortiront-ils de cette situation embarrassante ?

Le dixième film du tandem Kervern-Délépine est sorti sur les écrans quatre jours avant le premier tour de la présidentielle. Une échéance qui décidément a aimanté la production cinématographique dont on a vu plusieurs films de plusieurs genres sortir autour de cette date (Les Promesses, La Campagne de France, Le Monde d’hier…). En même temps emprunte à la comédie sinon à la parodie. Le projet était séduisant et la présence derrière la caméra de ce duo de réalisateurs, parmi les plus incisifs que le cinéma français connaisse, dont les précédents films (Effacer l’historique, I Feel Good, Saint-Amour…), grâce à un cocktail unique d’humour absurde et de poésie misérabiliste, avaient réussi à merveille à croquer la « France d’en bas », mettait l’eau à la bouche.

Les critiques pourtant faisaient grise mine et le public n’a pas suivi. En même temps a fait un bide et n’était plus à l’affiche, quatre semaines après sa sortie, que dans quelques rares salles parisiennes. cela ne m’a pas empêché d’aller l’y voir et de m’y amuser.

Même si son scénario est un peu faiblard qui, une fois les deux héros collés l’un à l’autre (après une scène hilarante que je vous laisse découvrir), se borne à leur faire enchaîner une succession de rencontres improbables (avec un vétérinaire, une naturopathe, des policiers étonnamment gauchistes, etc.), les situations sont drôles et les gags fonctionnent. J’ai souvent souri, j’ai parfois ri et, cul-serré comme je suis, c’est suffisamment rare pour ne pas être salué !

Car En même temps fait mouche en se moquant gentiment du macronisme (Jonathan Cohen caricature avec férocité ces petits maires clientélistes qui naviguent à vue entre l’extrême droite et l’extrême centre), de l’écologisme (Vincent Macaigne a la lourde responsabilité d’incarner une écologie obligée de se frotter au réel – sa voiture électrique tombe en panne, sa secrétaire de mairie aimerait payer son plein d’essence avec sa « prime vélo »…) et du féminisme (India Hair joue avec sa folle énergie une féministe radicale qui a bien du mal avec l’écriture inclusive).

Aux côtés de ce trio d’acteurs ont été invités pour des caméos plus ou moins brefs, une brochette de seconds rôles attachants : Yolande Moreau, Laetitia Dosch, François Damiens, Anna Mouglalis (dont la voix grave suffit à m’envoûter aussi courte que soit sa scène).

Le documentariste Jean-Gabriel Périot (

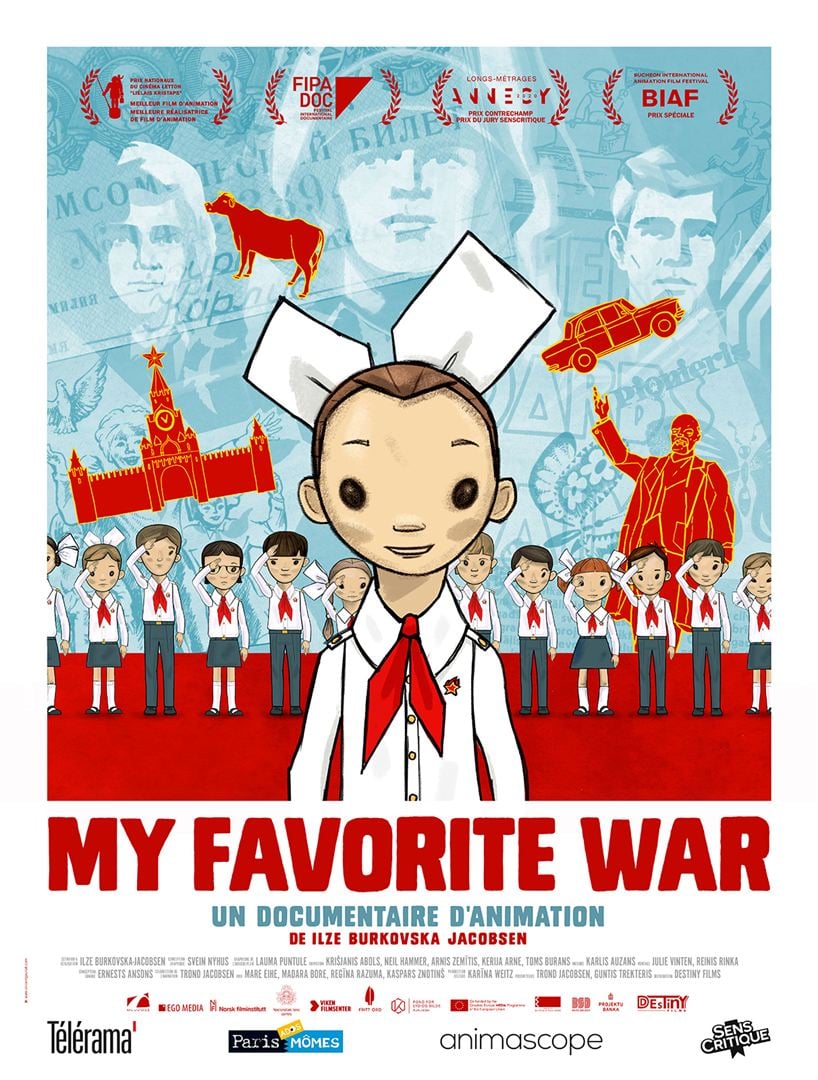

Le documentariste Jean-Gabriel Périot ( My Favorite war est un film d’animation autobiographique qui raconte l’enfance et l’adolescence de sa réalisatrice, Ilze Burkovska-Jacobsen, qui est née et a grandi en Lettonie derrière le rideau de fer.

My Favorite war est un film d’animation autobiographique qui raconte l’enfance et l’adolescence de sa réalisatrice, Ilze Burkovska-Jacobsen, qui est née et a grandi en Lettonie derrière le rideau de fer. Plusieurs personnages se croisent au bord du lac Nam Ngum, une réserve d’eau artificielle créée par la construction d’un barrage dans les années soixante, près de Vientiane, la capitale du Laos. France (la sublime Nini Phonesavanh Vilivong), métisse franco-laotienne, est revenue épauler sa mère qui dirige une petite entreprise touristique. Sa survie est menacée par les ambitieux projets d’un homme d’affaires chinois, Tony Wong. Wong tombe amoureux de France ; mais la mystérieuse jeune femme lui préfère Xana, un beau pêcheur solitaire. Hugo (Marc Barbé) est un touriste français venu au Laos chercher son épouse, Nadine (Nathalie Richard), qui l’a quitté depuis un an pour s’installer au Laos.

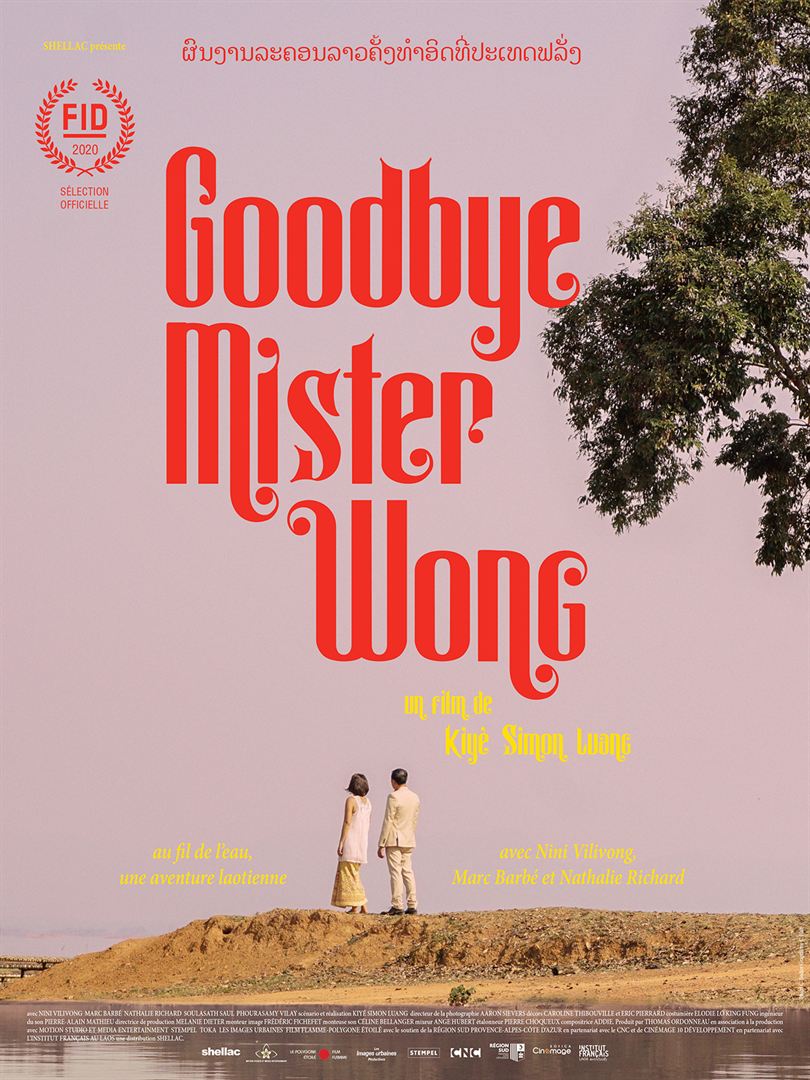

Plusieurs personnages se croisent au bord du lac Nam Ngum, une réserve d’eau artificielle créée par la construction d’un barrage dans les années soixante, près de Vientiane, la capitale du Laos. France (la sublime Nini Phonesavanh Vilivong), métisse franco-laotienne, est revenue épauler sa mère qui dirige une petite entreprise touristique. Sa survie est menacée par les ambitieux projets d’un homme d’affaires chinois, Tony Wong. Wong tombe amoureux de France ; mais la mystérieuse jeune femme lui préfère Xana, un beau pêcheur solitaire. Hugo (Marc Barbé) est un touriste français venu au Laos chercher son épouse, Nadine (Nathalie Richard), qui l’a quitté depuis un an pour s’installer au Laos. Trois kaïra de banlieue – un idiot bodybuildé, une fashion victim et un nain pieux – s’inscrivent à un championnat de boxe thaï pour gagner trois billets pour Pattaya, la capitale thaïlandaise de tous les vices. Leur supercherie les entraîne dans une successions de mésaventures.

Trois kaïra de banlieue – un idiot bodybuildé, une fashion victim et un nain pieux – s’inscrivent à un championnat de boxe thaï pour gagner trois billets pour Pattaya, la capitale thaïlandaise de tous les vices. Leur supercherie les entraîne dans une successions de mésaventures. Adja va sur ses dix-huit ans. Elle suit, sans passion des études de puéricultrice et effectue un stage dans un EHPAD. Son frère aîné est une vedette de football dont une blessure va bientôt hypothéquer l’avenir. Sa meilleure amie ne vit que par les réseaux sociaux où elle a une petite notoriété.

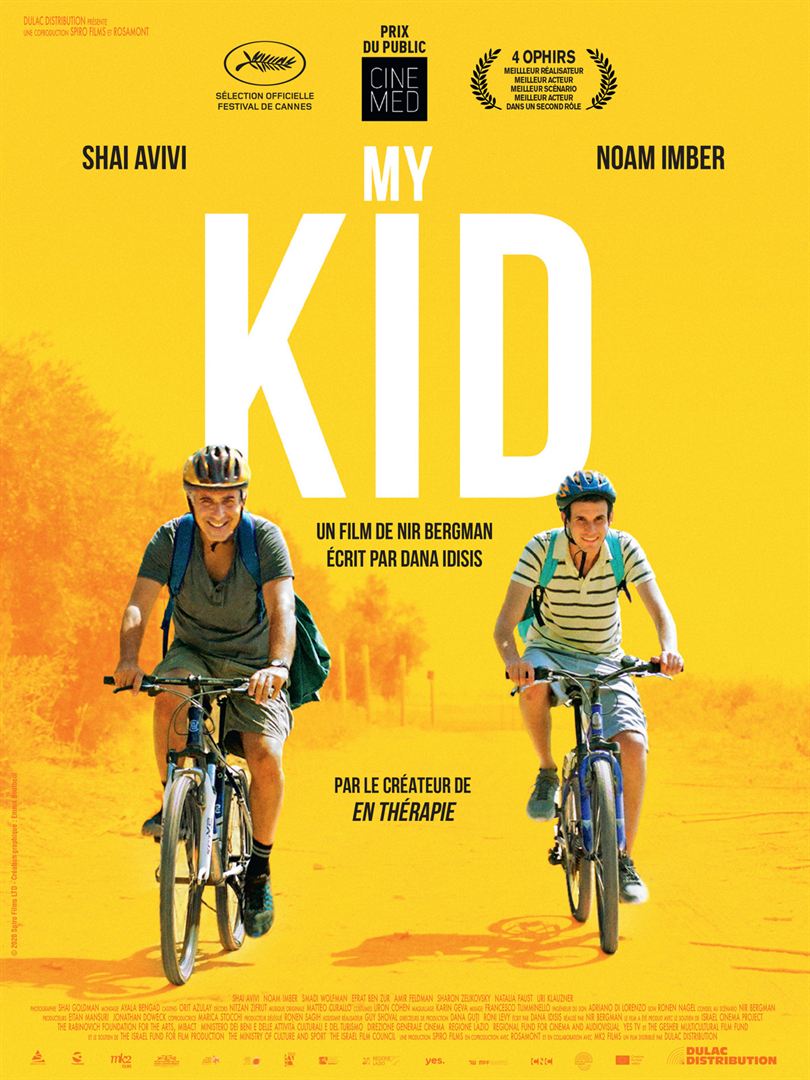

Adja va sur ses dix-huit ans. Elle suit, sans passion des études de puéricultrice et effectue un stage dans un EHPAD. Son frère aîné est une vedette de football dont une blessure va bientôt hypothéquer l’avenir. Sa meilleure amie ne vit que par les réseaux sociaux où elle a une petite notoriété. Aaron a sacrifié sa vie à Uri, son fils autiste. il lui a sacrifié sa carrière de dessinateur. Il lui a sacrifié son couple qui a éclaté. Il a organisé son quotidien autour de routines mille fois répétées et rassurantes. Mais Uri a vingt ans à présent et sa mère exige qu’il soit placé dans une institution spécialisée. Uri, que toute nouveauté effraie, n’y est pas prêt et Aaron, après avoir vainement tenté de le convaincre, n’a d’autre solution que de prendre la tangente avec lui.

Aaron a sacrifié sa vie à Uri, son fils autiste. il lui a sacrifié sa carrière de dessinateur. Il lui a sacrifié son couple qui a éclaté. Il a organisé son quotidien autour de routines mille fois répétées et rassurantes. Mais Uri a vingt ans à présent et sa mère exige qu’il soit placé dans une institution spécialisée. Uri, que toute nouveauté effraie, n’y est pas prêt et Aaron, après avoir vainement tenté de le convaincre, n’a d’autre solution que de prendre la tangente avec lui. Déjà condamné à trois reprises pour de menus larcins, Eddie Taylor (Henry Fonda) sort de prison désormais bien décidé à rester dans le droit chemin. Son épouse aimante (Sylvia Sidney) va l’y aider. Mais la société refuse à Eddie une seconde chance : les propriétaires de l’hôtel où le couple passe sa lune de miel le mettent à la porte après avoir reconnu Eddie, le patron de l’entreprise où Eddie a réussi à trouver un poste de livreur le licencie sans motif. Plus grave : lorsqu’un braquage tourne mal, tous les soupçons se portent sur Eddie qui risque la chaise électrique s’il est reconnu coupable.

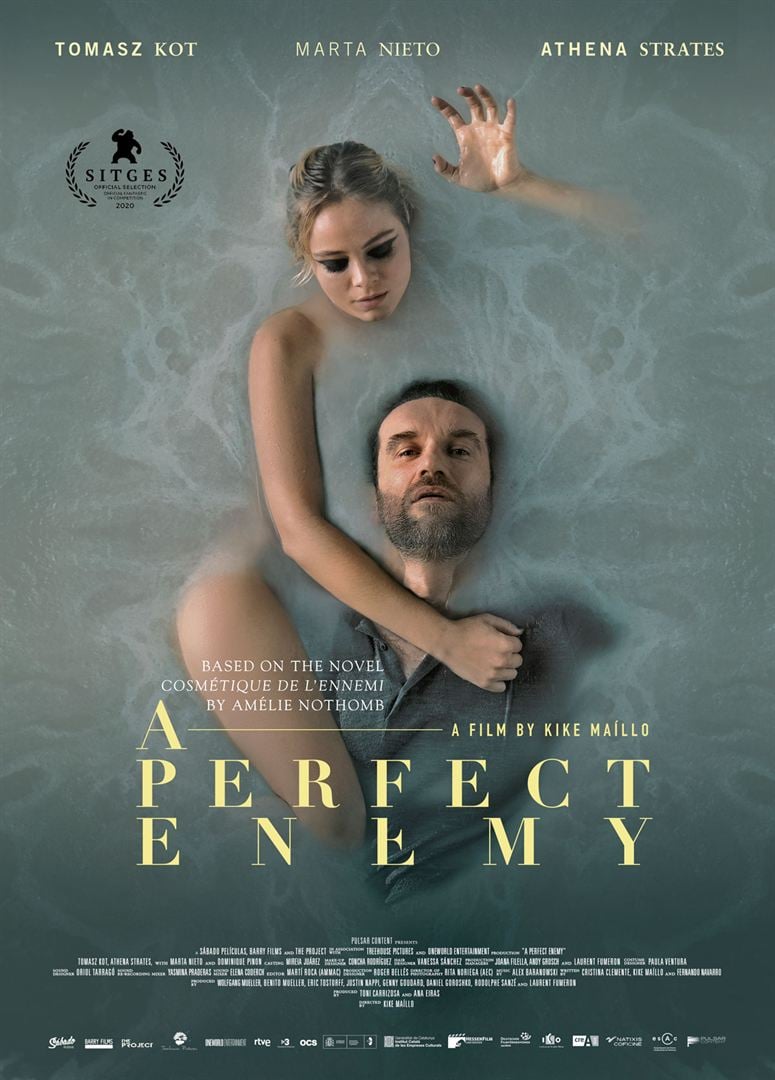

Déjà condamné à trois reprises pour de menus larcins, Eddie Taylor (Henry Fonda) sort de prison désormais bien décidé à rester dans le droit chemin. Son épouse aimante (Sylvia Sidney) va l’y aider. Mais la société refuse à Eddie une seconde chance : les propriétaires de l’hôtel où le couple passe sa lune de miel le mettent à la porte après avoir reconnu Eddie, le patron de l’entreprise où Eddie a réussi à trouver un poste de livreur le licencie sans motif. Plus grave : lorsqu’un braquage tourne mal, tous les soupçons se portent sur Eddie qui risque la chaise électrique s’il est reconnu coupable. De passage à Paris pour une conférence, le célèbre architecte polonais Jeremiasz Angust (Tomasz Kot) accepte, sur le chemin de Roissy, de prendre dans son taxi une jeune touriste néerlandaise qui répond au nom étrange de Texel Textor (Athena Strates). Le duo rate son avion et doit patienter deux heures au salon VIP. Le dialogue s’engage, de plus en plus troublant, entre les deux voyageurs.

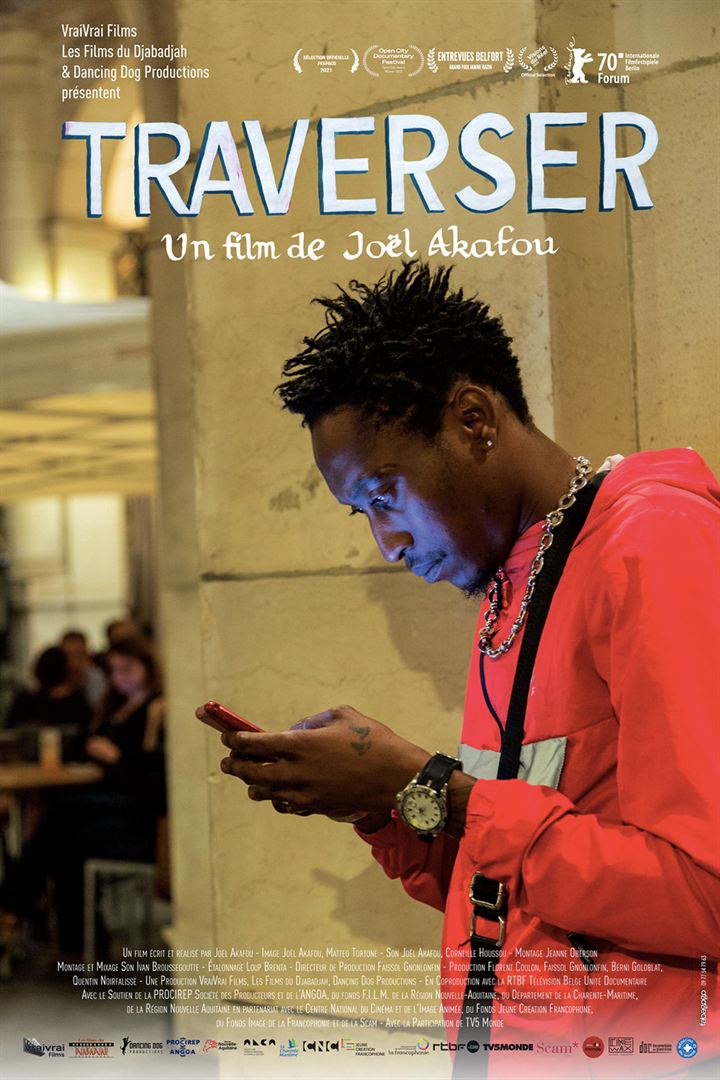

De passage à Paris pour une conférence, le célèbre architecte polonais Jeremiasz Angust (Tomasz Kot) accepte, sur le chemin de Roissy, de prendre dans son taxi une jeune touriste néerlandaise qui répond au nom étrange de Texel Textor (Athena Strates). Le duo rate son avion et doit patienter deux heures au salon VIP. Le dialogue s’engage, de plus en plus troublant, entre les deux voyageurs. Inza est un jeune « brouteur » ivoirien que le réalisateur Joël Akafou avait rencontré au début des années 2010 à Abidjan où il tournait un documentaire sur ces internautes persuasifs qui arnaquent des Occidentaux crédules. Inza a décidé de quitter l’Afrique pour l’Eldorado européen. Emprisonné en Libye, il a appelé au secours Joël Akafou, qui lui est venu en aide et a tiré de cet épisode un premier documentaire, inédit en salles, Vivre riche.

Inza est un jeune « brouteur » ivoirien que le réalisateur Joël Akafou avait rencontré au début des années 2010 à Abidjan où il tournait un documentaire sur ces internautes persuasifs qui arnaquent des Occidentaux crédules. Inza a décidé de quitter l’Afrique pour l’Eldorado européen. Emprisonné en Libye, il a appelé au secours Joël Akafou, qui lui est venu en aide et a tiré de cet épisode un premier documentaire, inédit en salles, Vivre riche.