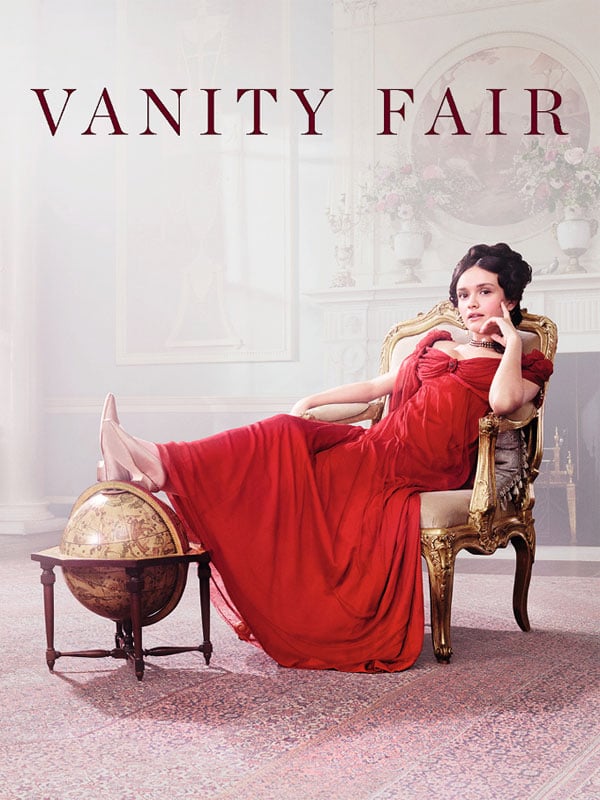

Rebecca Sharp (Olivia Cooke, brunette piquante qu’on avait remarquée dans Katie Says Goodbye avant qu’elle partage la tête d’affiche de Ready Player One) est orpheline. Élevée à l’institut de jeunes filles de Mme Pinkerton, elle cherche sa place dans l’Angleterre géorgienne. Elle peut compter sur sa meilleure amie Amelia Sedley (Claudia Jessie), promise au capitaine George Osborne, qui lui présente bientôt son frère Joseph, aussi gras que riche.

Rebecca Sharp (Olivia Cooke, brunette piquante qu’on avait remarquée dans Katie Says Goodbye avant qu’elle partage la tête d’affiche de Ready Player One) est orpheline. Élevée à l’institut de jeunes filles de Mme Pinkerton, elle cherche sa place dans l’Angleterre géorgienne. Elle peut compter sur sa meilleure amie Amelia Sedley (Claudia Jessie), promise au capitaine George Osborne, qui lui présente bientôt son frère Joseph, aussi gras que riche.

La Foire aux vanités est un roman immensément célèbre outre-Manche, que les adolescents britanniques lisent comme nous Les Misérables ou Sans famille mais qui, peut-être parce qu’il n’est guère enseigné dans nos écoles, n’est guère connu en France. Aussi le risque est-il grand que cette mini-série commandée par la chaîne de télévision britannique ITV en 2018 s’exporte mal.

Elle est pourtant l’occasion de réviser ses classiques et de (re)découvrir une œuvre qui n’a pas pris une ride. Le roman-feuilleton de William Makepeace (ah ! ces seconds prénoms ! Robinette, Milhous, etc…) Thackeray est d’abord, comme les œuvres de Dickens dont il est l’exact contemporain, une rebondissante cavalcade à travers l’Angleterre du début du XIXème siècle, avant et après la bataille de Waterloo qui constitue son point d’orgue. Comme chez Dickens, c’est un roman d’apprentissage qui suit, de leur sortie du pensionnat jusqu’à leur vieillesse, deux héroïnes aussi proches que dissemblables. Comme chez Jane Austen, c’est l’occasion d’une peinture toute en nuances d’une société corsetée dans ses règles.

Mais, ce qui fait le sel de La Foire aux vanités est son profond immoralisme. Becky Sharp est un personnage sans foi ni loi dont l’appétit de vie est la seule boussole. Elle a toujours un « plan » dans sa poche pour tromper les aléas du sort, quitte à trahir sa parole, tromper ses amis et… vendre ses charmes. Avec la même ambiguïté que le Choderlos de Laclos des Liaisons dangereuses, Thackeray se pose en moraliste, critiquant le comportement de Becky, sans parvenir tout à fait à cacher la sympathie que l’immoralisme du personnage lui inspire – et inspirera à ses lecteurs.

La mini-série écrite par Gwyneth Hughes et réalisée par James Strong ne brille pas par sa modernité. Tout y est très classique, des costumes aux décors (largement reconstitués en Hongrie, économies budgétaires obligent). Le film de Mira Nair sorti en 2004, avec Reese Whitherspoon dans le rôle de Becky Sharp, souffrait des mêmes défauts. Mais l’un comme l’autre ont eu la bonne idée de se mettre au service d’une œuvre exceptionnelle dont l’intérêt suffit, à lui seul, à aller en voir toutes les adaptations aussi quelconques soient-elles.

Shimu a vingt-trois ans. Elle vient de se marier. Elle travaille à Dacca, la capitale du Bangladesh, dans un atelier qui fabrique des T-shirts pour l’exportation. Ses conditions de travail et celle de ses camarades sont exécrables. Son salaire est misérable ; ses horaires sont élastiques et ses heures supplémentaires ne sont pas rémunérées ; la sécurité n’est pas assurée et lorsqu’un incendie se déclare, une employée trouve la mort.

Shimu a vingt-trois ans. Elle vient de se marier. Elle travaille à Dacca, la capitale du Bangladesh, dans un atelier qui fabrique des T-shirts pour l’exportation. Ses conditions de travail et celle de ses camarades sont exécrables. Son salaire est misérable ; ses horaires sont élastiques et ses heures supplémentaires ne sont pas rémunérées ; la sécurité n’est pas assurée et lorsqu’un incendie se déclare, une employée trouve la mort. Eva Carlton, Framboise, Galipette, Lulubelle, Antoine, Pétunia, Roxane, Sweety, Morian, Golda, Vénus, Lulu, Gia : Les Reines de la nuit s’attache aux pas de treize transformistes qui se produisent dans des cabarets.

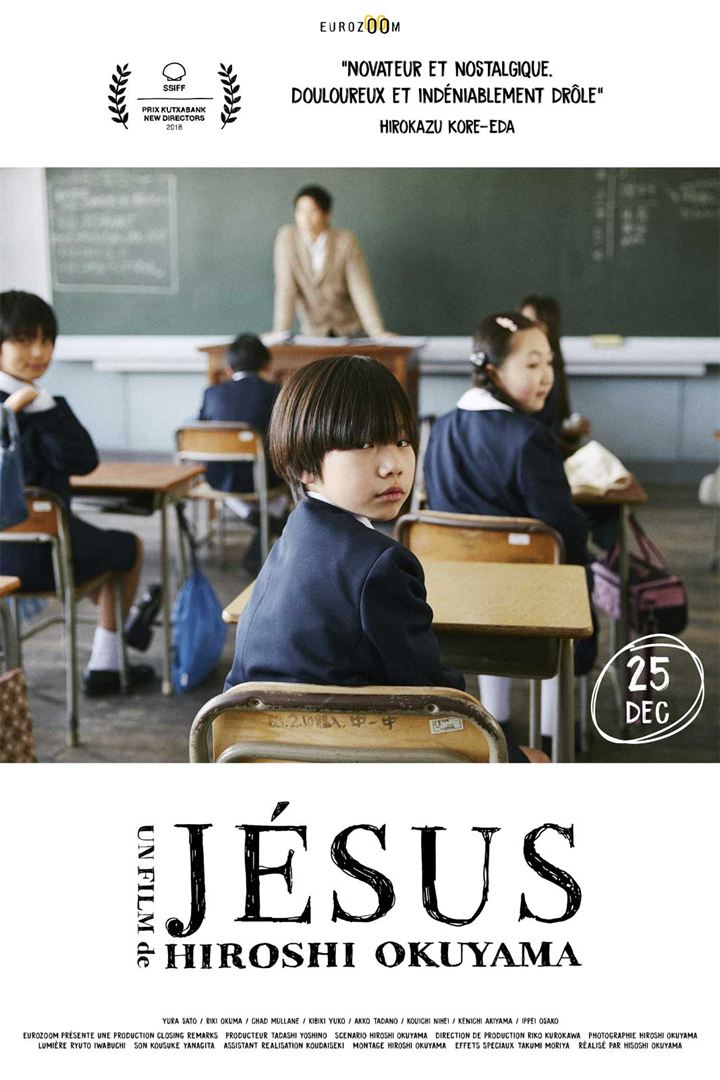

Eva Carlton, Framboise, Galipette, Lulubelle, Antoine, Pétunia, Roxane, Sweety, Morian, Golda, Vénus, Lulu, Gia : Les Reines de la nuit s’attache aux pas de treize transformistes qui se produisent dans des cabarets. Suite au décès de son grand-père, Yura, huit ans, et ses parents quittent Tokyo pour s’installer chez sa grand-mère. Bien qu’il ne soit pas pratiquant, Yura est inscrit dans une école catholique. Les rites qui en scandent le quotidien lui sont inconnus. Mais son intégration devient plus facile lorsque Jésus en personne lui apparaît, invisible de tout autre, et lorsque Yura se fait un ami parmi ses camarades de classe.

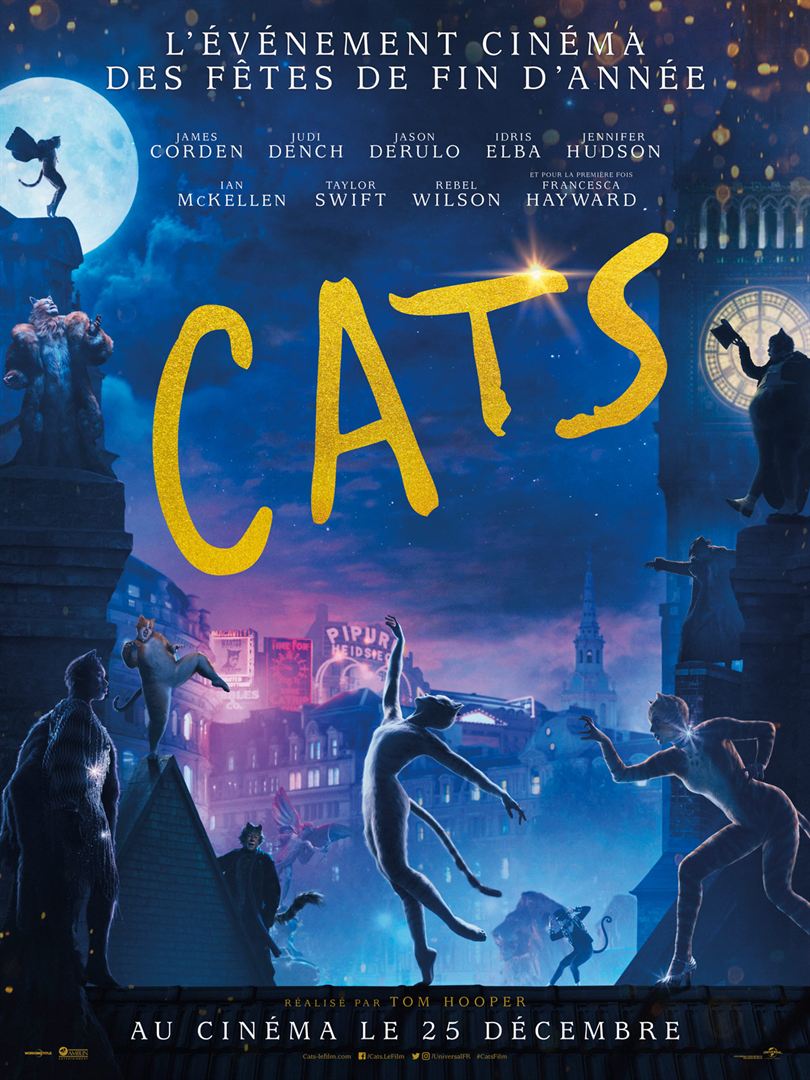

Suite au décès de son grand-père, Yura, huit ans, et ses parents quittent Tokyo pour s’installer chez sa grand-mère. Bien qu’il ne soit pas pratiquant, Yura est inscrit dans une école catholique. Les rites qui en scandent le quotidien lui sont inconnus. Mais son intégration devient plus facile lorsque Jésus en personne lui apparaît, invisible de tout autre, et lorsque Yura se fait un ami parmi ses camarades de classe. Qui ne connaît pas Cats, la flamboyante comédie musicale montée au tout début des années quatre-vingts à Londres par Andrew Lloyd Webber ? Qui n’a pas vibré en attendant Memory, le solo repris par Barbara Streisand, soit pour verser des torrents de larmes, soit pour chausser des boules Quies ?

Qui ne connaît pas Cats, la flamboyante comédie musicale montée au tout début des années quatre-vingts à Londres par Andrew Lloyd Webber ? Qui n’a pas vibré en attendant Memory, le solo repris par Barbara Streisand, soit pour verser des torrents de larmes, soit pour chausser des boules Quies ? Fabienne (Catherine Deneuve) est une immense star. À l’occasion de la publication de ses mémoires, sa fille Lumir (Juliette Binoche), scénariste à New York, lui rend visite à Paris. L’accompagnent sa propre fille et son mari (Ethan Hawke), longtemps tenu à l’écart des tournages par son alcoolisme. Fabienne est en train de tourner un film de science-fiction avec une jeune actrice en pleine ascension (Manon Clavel) qui interroge son statut de mère et de star.

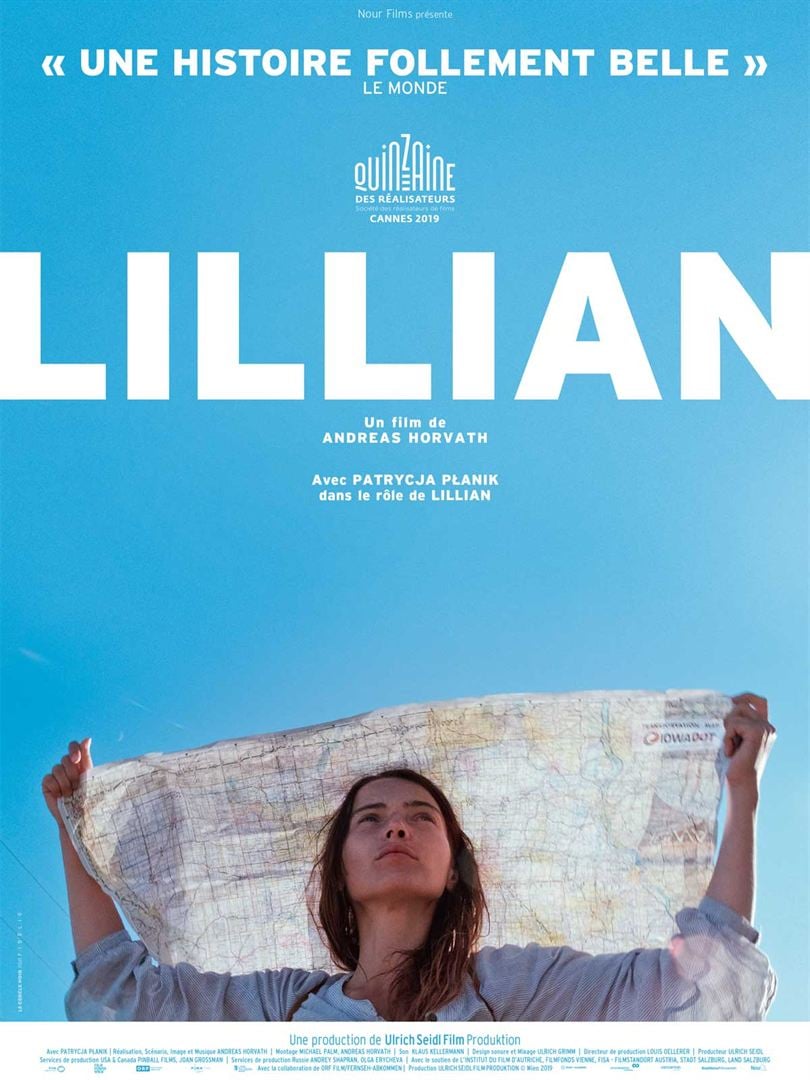

Fabienne (Catherine Deneuve) est une immense star. À l’occasion de la publication de ses mémoires, sa fille Lumir (Juliette Binoche), scénariste à New York, lui rend visite à Paris. L’accompagnent sa propre fille et son mari (Ethan Hawke), longtemps tenu à l’écart des tournages par son alcoolisme. Fabienne est en train de tourner un film de science-fiction avec une jeune actrice en pleine ascension (Manon Clavel) qui interroge son statut de mère et de star. En 1927, Lilian Alling a disparu en ralliant à pied la Russie depuis New York en traversant le continent américain puis le détroit de Béring. Un réalisateur autrichien, Andreas Horvath, a transposé cette histoire vraie à notre époque et confié le rôle principal, quasiment muet, à une plasticienne polonaise, Patrycja Planik.

En 1927, Lilian Alling a disparu en ralliant à pied la Russie depuis New York en traversant le continent américain puis le détroit de Béring. Un réalisateur autrichien, Andreas Horvath, a transposé cette histoire vraie à notre époque et confié le rôle principal, quasiment muet, à une plasticienne polonaise, Patrycja Planik. Le soir de Noël, à Paris, le docteur Serge Mamoumani (Michel Blanc) est de garde. Brinquebalé d’un bout à l’autre de la capitale par le standard de SOS-Médecins (on reconnaît la voix inimitable de Chantal Lauby), ce médecin bougon et vieux jeu rassure les hypocondriaques et soulage les vrais malades.

Le soir de Noël, à Paris, le docteur Serge Mamoumani (Michel Blanc) est de garde. Brinquebalé d’un bout à l’autre de la capitale par le standard de SOS-Médecins (on reconnaît la voix inimitable de Chantal Lauby), ce médecin bougon et vieux jeu rassure les hypocondriaques et soulage les vrais malades. Jean (Louis-Do de Lencquesaing) est un universitaire installé propulsé sur le devant de la scène par sa nomination au Gouvernement au poste de ministre de la famille.

Jean (Louis-Do de Lencquesaing) est un universitaire installé propulsé sur le devant de la scène par sa nomination au Gouvernement au poste de ministre de la famille. Sous la pluie battante d’une nuit sans lune, un homme et une femme se rencontrent sur le quai d’une gare. Ils ne se connaissent pas ; mais leurs destins seront désormais liés. Lui est un petit malfrat dont la tête a été mise à prix par la police ; elle est une « baigneuse », une prostituée, qui rêve d’une vie meilleure.

Sous la pluie battante d’une nuit sans lune, un homme et une femme se rencontrent sur le quai d’une gare. Ils ne se connaissent pas ; mais leurs destins seront désormais liés. Lui est un petit malfrat dont la tête a été mise à prix par la police ; elle est une « baigneuse », une prostituée, qui rêve d’une vie meilleure.