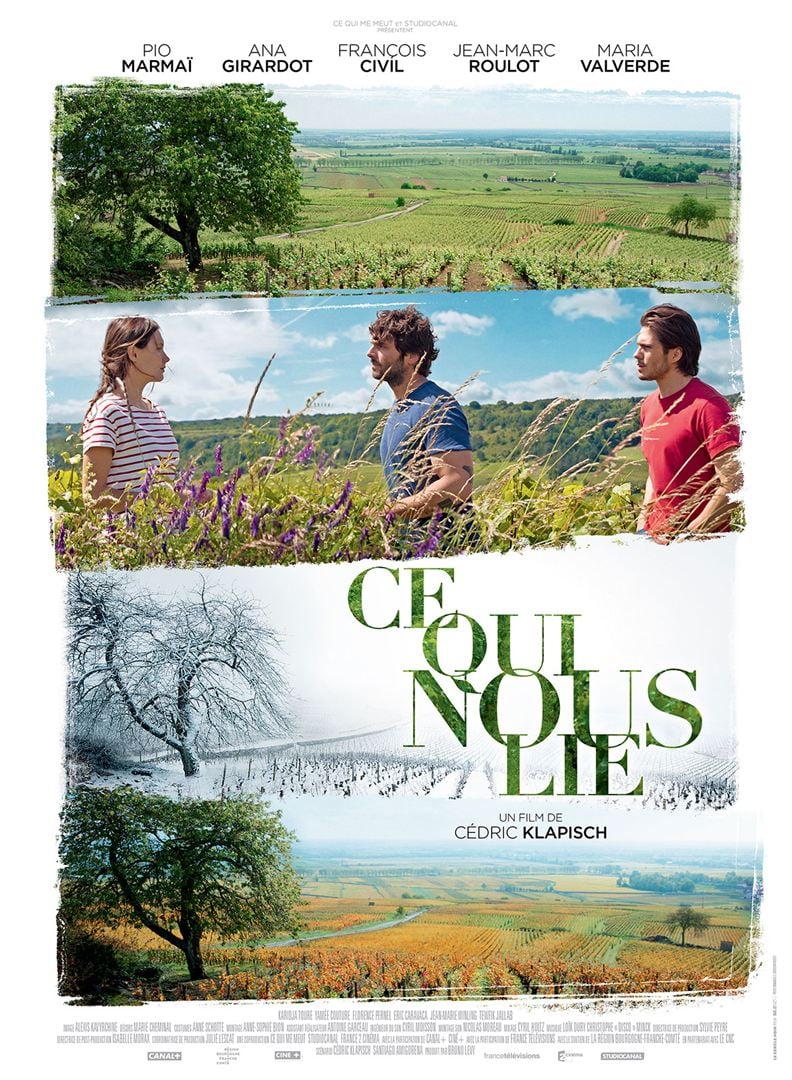

Le film commence avec le retour de Jean au bercail, dans la ferme vinicole qu’il a quittée cinq ans plus tôt pour aller faire le tour du monde, laissant sa sœur Juliette et son frère Jérémie avec ses parents.

Le film commence avec le retour de Jean au bercail, dans la ferme vinicole qu’il a quittée cinq ans plus tôt pour aller faire le tour du monde, laissant sa sœur Juliette et son frère Jérémie avec ses parents.

Jean est revenu car son père se meurt. Les héritiers doivent se partager l’héritage. Vendra ? Vendra pas ?

Le défaut de Ce qui nous lie est qu’on sait dès les premières images comment le film finira. Bien évidemment, Jean, Juliette et Jérémie vont s’engueuler. Mais bien évidemment ils se réconcilieront et trouveront une solution qui saura ménager les intérêts de chacun : Jean et ses désirs d’exotisme, Juliette et son génie hérité de son père pour le vin, Jérémie et sa belle-famille compliquée.

Autre défaut, le tire-larmisme revendiqué de la moindre scène. Mais un tire-larmisme auquel, malgré qu’on en ait, on se laisse prendre, mouillant volontiers un coin de mouchoir lorsque Jean retrouve le fils qu’il a eu à l’autre bout du monde avec une jolie Australienne ou lorsque Juliette se laisse embras(s)er par un joli vendangeur.

Car Cédric Klapisch sait y faire. Il n’a pas signé quelques uns des meilleurs films français de ces trente dernières années pour rien : Le Péril jeune, Un air de famille, L’Auberge espagnole… Il sait donner vie à ses personnages, occuper un décor, filmer les groupes. Il n’est jamais meilleur que dans des scènes purement gratuites d’humour burlesque : ici celles où les héros gentiment alcoolisés laissent s’exprimer leurs refoulements.

Même si on trouvera convenue l’histoire de ce retour au bercail d’un fils prodigue, on se laissera prendre au jeu de sa bien-pensance si reposante (si si ! c’est une critique positive !)

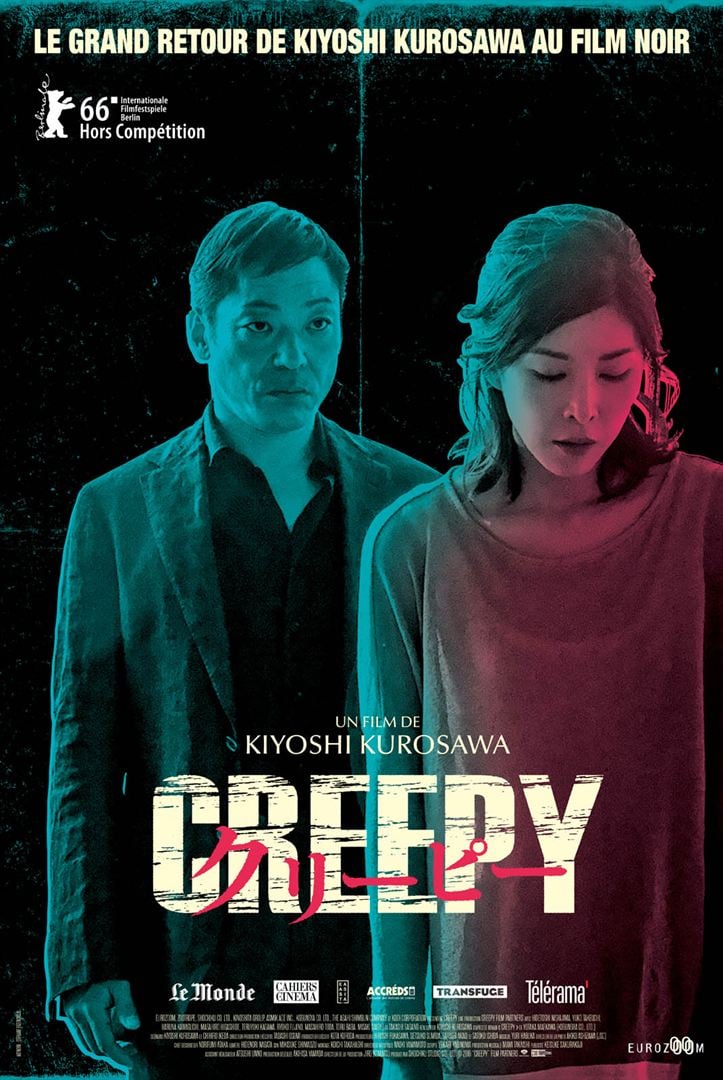

Creepy s’ouvre par un court préambule qui explique comment l’inspecteur Takakura doit quitter la police après avoir laissé échapper un dangereux psychopathe qui sera abattu non sans avoir au préalable assassiné un otage. On retrouve l’ex-inspecteur, devenu professeur de criminologie, quelques années plus tard, installé avec sa femme dans un petit pavillon de banlieue.

Creepy s’ouvre par un court préambule qui explique comment l’inspecteur Takakura doit quitter la police après avoir laissé échapper un dangereux psychopathe qui sera abattu non sans avoir au préalable assassiné un otage. On retrouve l’ex-inspecteur, devenu professeur de criminologie, quelques années plus tard, installé avec sa femme dans un petit pavillon de banlieue. Antoine Leconte (Laurent Lafitte) travaille à la télévision. Cynique et dominateur, il exerce sur ses collaborateurs comme sur ses proches une autorité implacable. Un animateur qu’il a évincé le blesse à bout portant. À sa sortie de l’hôpital, Antoine Leconte ne reconnaît plus son environnement.

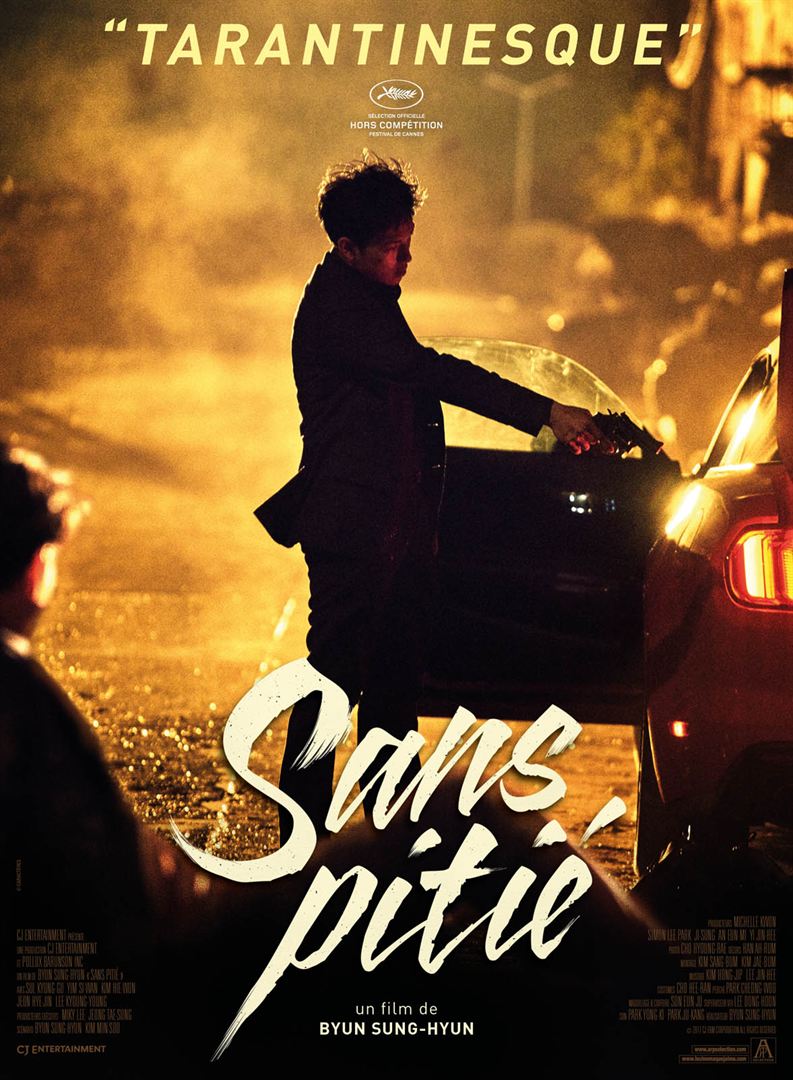

Antoine Leconte (Laurent Lafitte) travaille à la télévision. Cynique et dominateur, il exerce sur ses collaborateurs comme sur ses proches une autorité implacable. Un animateur qu’il a évincé le blesse à bout portant. À sa sortie de l’hôpital, Antoine Leconte ne reconnaît plus son environnement. Un caïd est en prison. Il prend sous son aile un jeune codétenu qui y a été infiltré par la police. Mais le caïd a vent de la manœuvre. Plutôt que de démasquer la taupe, il en fait son bras droit à sa sortie de prison.

Un caïd est en prison. Il prend sous son aile un jeune codétenu qui y a été infiltré par la police. Mais le caïd a vent de la manœuvre. Plutôt que de démasquer la taupe, il en fait son bras droit à sa sortie de prison. Une épidémie a dévasté le monde, transformant l’immense majorité de l’humanité en zombies cannibales et laissant une poignée de militaires et de scientifiques tentant de survivre en recherchant un vaccin. Ces derniers placent tous leurs espoirs dans les enfants de la seconde génération, nés de zombies, mais possédant encore à la différence de leurs parents, une intelligence cognitive. La jeune Melanie semble être la plus douée. Mais son institutrice (Gemma Arterton) et la directrice du programme de recherche (Glenn Close) divergent sur le sort à lui réserver.

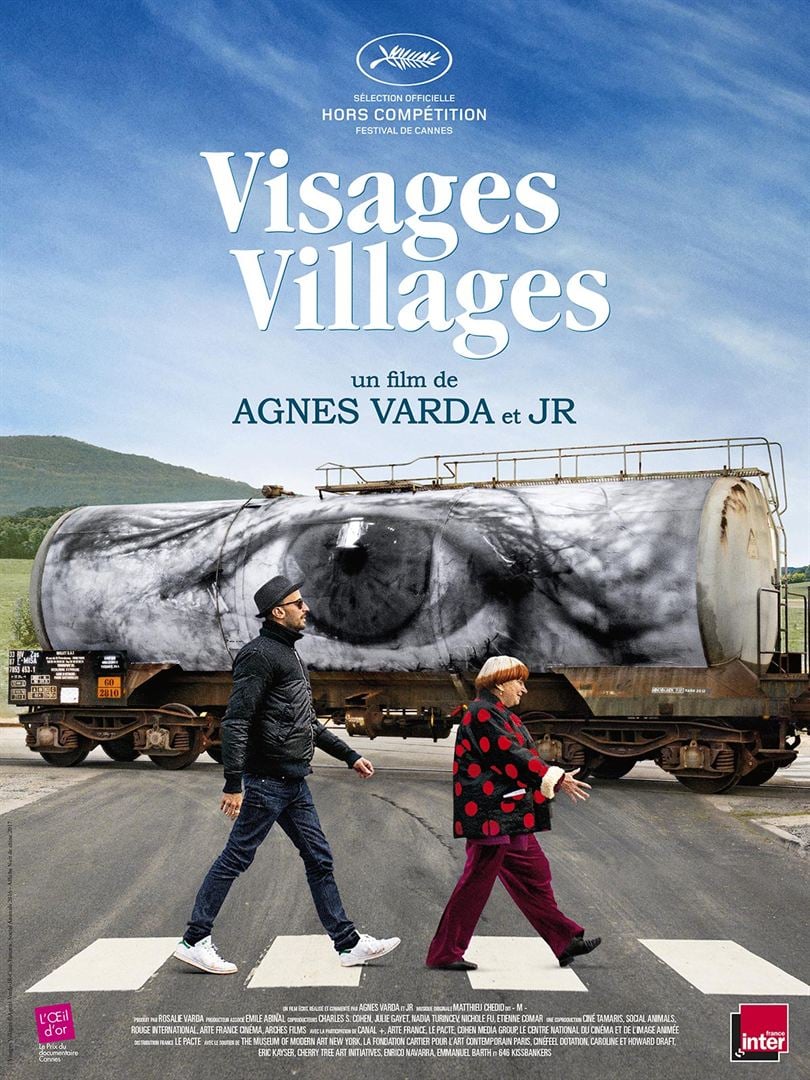

Une épidémie a dévasté le monde, transformant l’immense majorité de l’humanité en zombies cannibales et laissant une poignée de militaires et de scientifiques tentant de survivre en recherchant un vaccin. Ces derniers placent tous leurs espoirs dans les enfants de la seconde génération, nés de zombies, mais possédant encore à la différence de leurs parents, une intelligence cognitive. La jeune Melanie semble être la plus douée. Mais son institutrice (Gemma Arterton) et la directrice du programme de recherche (Glenn Close) divergent sur le sort à lui réserver. Deux artistes en goguette : Agnès Varda et JR sillonnent la France. Caché derrière ses lunettes noires, il prend des photos dont il fait d’immenses tirages qu’il colle sur les surfaces les plus improbables : un mur de village, une falaise, un amoncellement de containers… Diminuée par l’âge, elle n’a plus vraiment bon pied ni bon œil, mais l’accompagne dans ses déambulations artistiques.

Deux artistes en goguette : Agnès Varda et JR sillonnent la France. Caché derrière ses lunettes noires, il prend des photos dont il fait d’immenses tirages qu’il colle sur les surfaces les plus improbables : un mur de village, une falaise, un amoncellement de containers… Diminuée par l’âge, elle n’a plus vraiment bon pied ni bon œil, mais l’accompagne dans ses déambulations artistiques. Max est un écrivain renommé. Il est marié à Clara, une femme plus jeune que lui qui l’aide dans son travail. Il est de passage à New York pour la sortie de son dernier roman. Il y évoque, sur un mode autobiographique, l’amour d’une femme disparue. Cette femme, c’est Rebecca, une Allemande qu’il a rencontrée et aimée à New York dix-sept ans plus tôt. Max veut à tout prix la revoir.

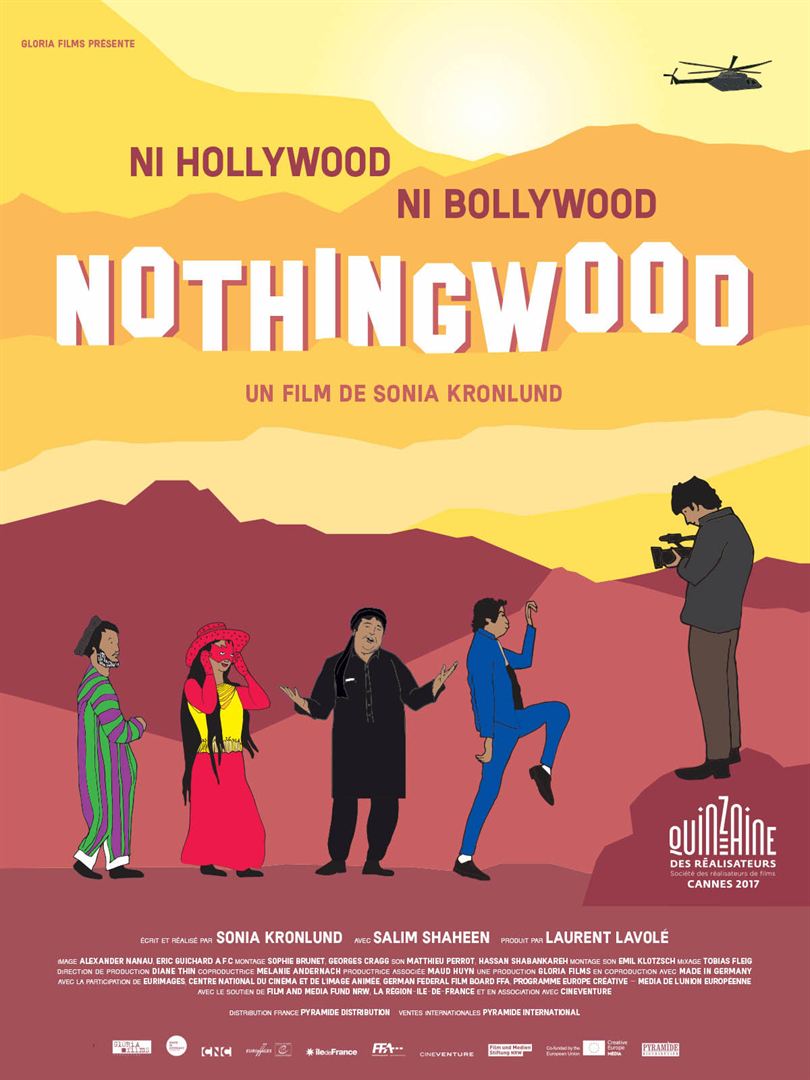

Max est un écrivain renommé. Il est marié à Clara, une femme plus jeune que lui qui l’aide dans son travail. Il est de passage à New York pour la sortie de son dernier roman. Il y évoque, sur un mode autobiographique, l’amour d’une femme disparue. Cette femme, c’est Rebecca, une Allemande qu’il a rencontrée et aimée à New York dix-sept ans plus tôt. Max veut à tout prix la revoir. Qui connaît le cinéma afghan ? Personne. Et pour cause : il n’y existe aucune industrie cinématographique. Ni Hollywood. Ni Bollywood. Rien. Rien … sauf Salim Shaheem, un auteur de série Z qui, avec trois bouts de ficelle filme à la chaîne des romances, des drames, des comédies musicales plus ou moins autobiographiques.

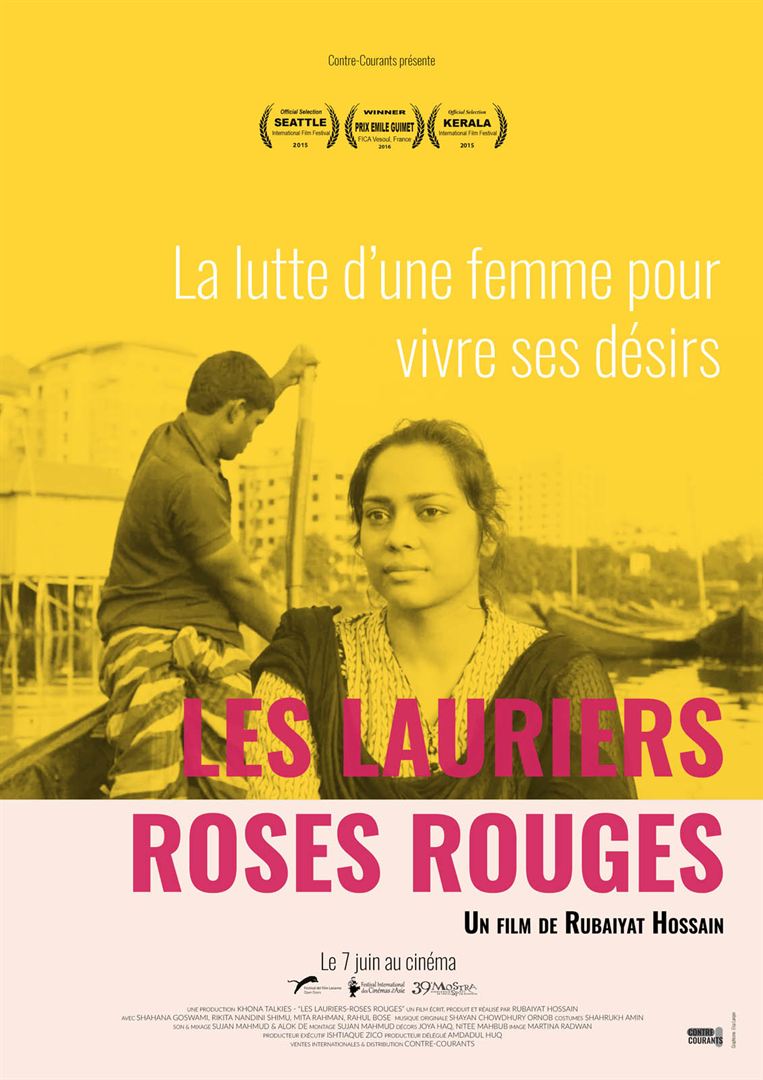

Qui connaît le cinéma afghan ? Personne. Et pour cause : il n’y existe aucune industrie cinématographique. Ni Hollywood. Ni Bollywood. Rien. Rien … sauf Salim Shaheem, un auteur de série Z qui, avec trois bouts de ficelle filme à la chaîne des romances, des drames, des comédies musicales plus ou moins autobiographiques. Roya est une actrice reconnue à Dacca. Depuis douze ans, elle joue au théâtre Nandini, l’héroïne de la pièce « Les Lauriers-roses rouges » du grand dramaturge bengali Rabindranath Tagore. Son mari, un riche homme d’affaires, la presse d’interrompre sa carrière pour avoir un enfant. Mais Roya veut approfondir son art et faire de Nandini une héroïne plus moderne, à mille lieux du classicisme engoncé dans lequel son metteur en scène l’oblige à jouer. Elle va s’inspirer de l’expérience de sa bonne, Moyna, qui après être tombée enceinte et avoir quitté le service de Roya, travaille dans des conditions misérables dans l’industrie textile.

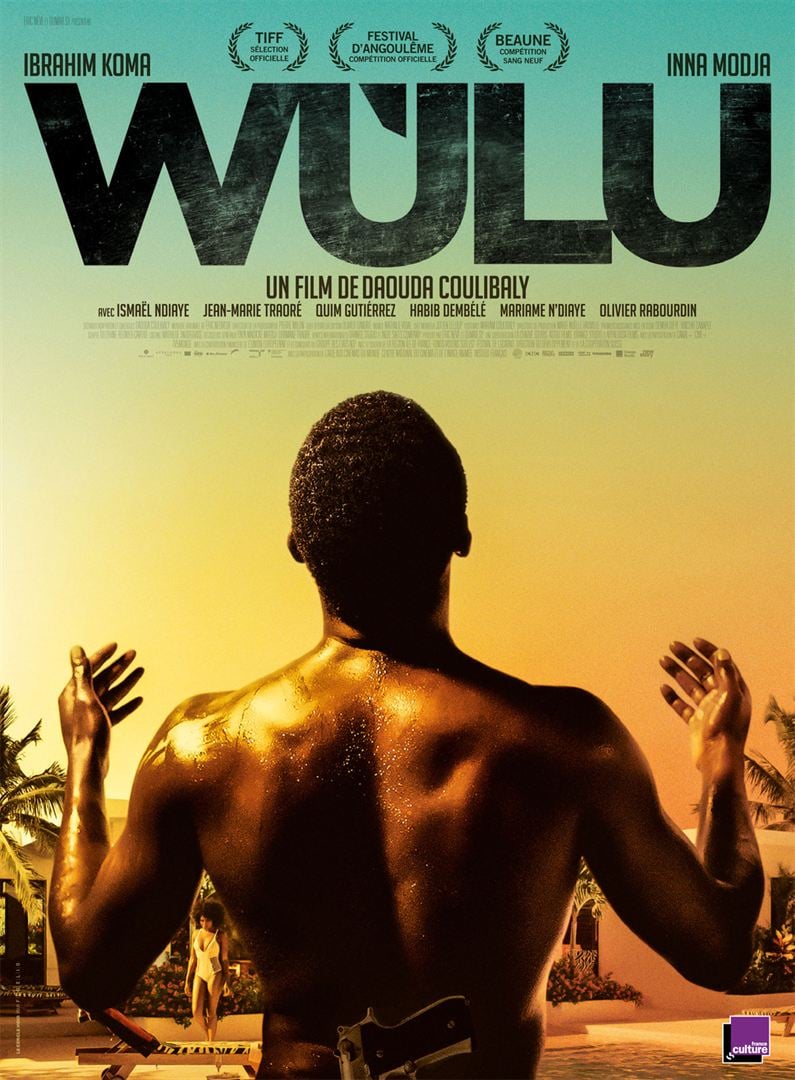

Roya est une actrice reconnue à Dacca. Depuis douze ans, elle joue au théâtre Nandini, l’héroïne de la pièce « Les Lauriers-roses rouges » du grand dramaturge bengali Rabindranath Tagore. Son mari, un riche homme d’affaires, la presse d’interrompre sa carrière pour avoir un enfant. Mais Roya veut approfondir son art et faire de Nandini une héroïne plus moderne, à mille lieux du classicisme engoncé dans lequel son metteur en scène l’oblige à jouer. Elle va s’inspirer de l’expérience de sa bonne, Moyna, qui après être tombée enceinte et avoir quitté le service de Roya, travaille dans des conditions misérables dans l’industrie textile. Savez-vous ce qu’est un coxeur ? C’est la profession qu’exerce Ladji dans la capitale malienne. Debout sur le marchepied d’un minibus, il harangue les clients, encaisse le prix de leur trajet, guide le chauffeur en fonction des arrêts demandés.

Savez-vous ce qu’est un coxeur ? C’est la profession qu’exerce Ladji dans la capitale malienne. Debout sur le marchepied d’un minibus, il harangue les clients, encaisse le prix de leur trajet, guide le chauffeur en fonction des arrêts demandés.