Après le décès de son père, Shaun Russell revient avec sa fille et son fils dans l’immense résidence où elle a passé son enfance.

Après le décès de son père, Shaun Russell revient avec sa fille et son fils dans l’immense résidence où elle a passé son enfance.

Mais quatre criminels, venus cambrioler le coffre-fort du défunt, y ont déjà pénétré qui prennent en otage les deux enfants et menacent leur mère, restée à l’extérieur, de les exécuter si elle prévient la police.

Ils disposent de quatre-vingt-dix minutes environ avant l’intervention de la compagnie de gardiennage alertée par la désactivation des systèmes de sécurité.

Unité de temps, unité de lieu, unité d’action. Sur le papier Breaking In peut laisser espérer un film d’action nerveux et efficace, un loisir récréatif qui ne sollicitera pas trop les neurones du spectateur.

Hélas le cahier des charges est loin d’être rempli. Le scénario s’avère d’une platitude accablante, la mère courage réussissant, comme de bien entendu, à défendre sa précieuse progéniture contre les méchants très méchants qui osent lever la main sur elle. Rien dans la succession prévisible des événements qui ponctuent cette prise d’otages ne vient sortir le spectateur de la sidération dans laquelle il glisse lentement. Et, si on veut à tout prix chercher un sous-texte politique à cette histoire, le premier rôle donné à Gabrielle Union, femme et Noire, pèse des tonnes.

Breaking In devait sortir en salles en 2018 . Finalement Universal Pictures a sagement préféré le diffuser directement en DVD/VOD.

À la cour de l’empereur, le détective Dee voit désormais ses talents reconnus. En témoignage de sa bravoure, l’épée Dragon docile lui est officiellement remise. Mais l’impératrice s’en inquiète qui corrompt le chef de la garde et lui ordonne de dérober Dragon docile à Dee.

À la cour de l’empereur, le détective Dee voit désormais ses talents reconnus. En témoignage de sa bravoure, l’épée Dragon docile lui est officiellement remise. Mais l’impératrice s’en inquiète qui corrompt le chef de la garde et lui ordonne de dérober Dragon docile à Dee. Audrey (Mila Kunis) a le moral dans les chaussettes : son copain Drew (Justin Theroux) vient de la quitter et ignore ses messages. Son amie Morgan (Kate McKinnon) qui n’en est pas à une facétie près, tente de la distraire.

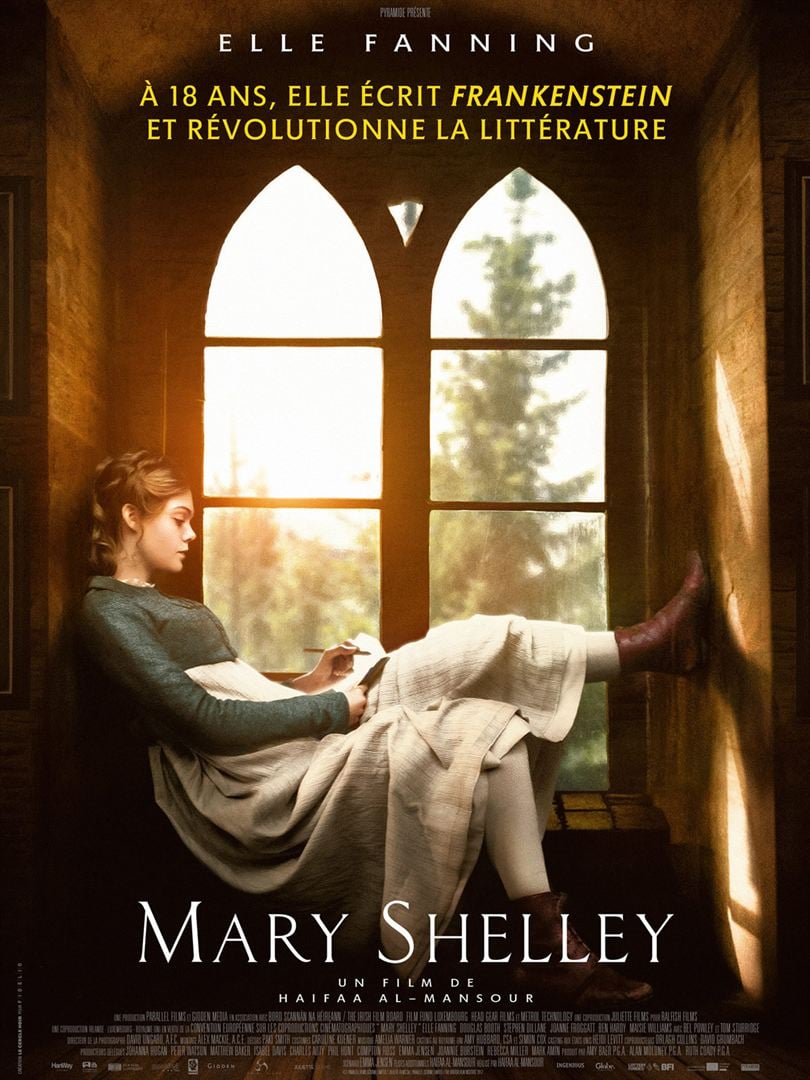

Audrey (Mila Kunis) a le moral dans les chaussettes : son copain Drew (Justin Theroux) vient de la quitter et ignore ses messages. Son amie Morgan (Kate McKinnon) qui n’en est pas à une facétie près, tente de la distraire. Mary Goodwin (Elle Fanning) a seize ans quand elle rencontre le poète Percy Shelley (Douglas Booth) aux idées volontiers radicales. La jeune femme, qui vit mal la mort de sa mère et la présence étouffante de sa belle-mère, en tombe éperdument amoureuse et prend la fuite avec lui. Mais les désillusions s’accumulent : le poète est marié, infidèle, couvert de dettes. Mary se réfugie dans l’écriture et relève le défi que Lord Byron (Tom Sturridge) lui lance à l’occasion d’un séjour en Suisse.

Mary Goodwin (Elle Fanning) a seize ans quand elle rencontre le poète Percy Shelley (Douglas Booth) aux idées volontiers radicales. La jeune femme, qui vit mal la mort de sa mère et la présence étouffante de sa belle-mère, en tombe éperdument amoureuse et prend la fuite avec lui. Mais les désillusions s’accumulent : le poète est marié, infidèle, couvert de dettes. Mary se réfugie dans l’écriture et relève le défi que Lord Byron (Tom Sturridge) lui lance à l’occasion d’un séjour en Suisse. Deux femmes, la cinquantaine, se rencontrent par hasard sur le pont d’Avignon. Irma (Bojena Horackova), d’origine bulgare, désespérée par la mort de son mari et la perte de son emploi, veut mettre fin à ses jours. Dolores Lola Duenas), pétillante Espagnole missionnée en Provence pour y rédiger un guide touristique gay friendly, la prend sous son aile protectrice.

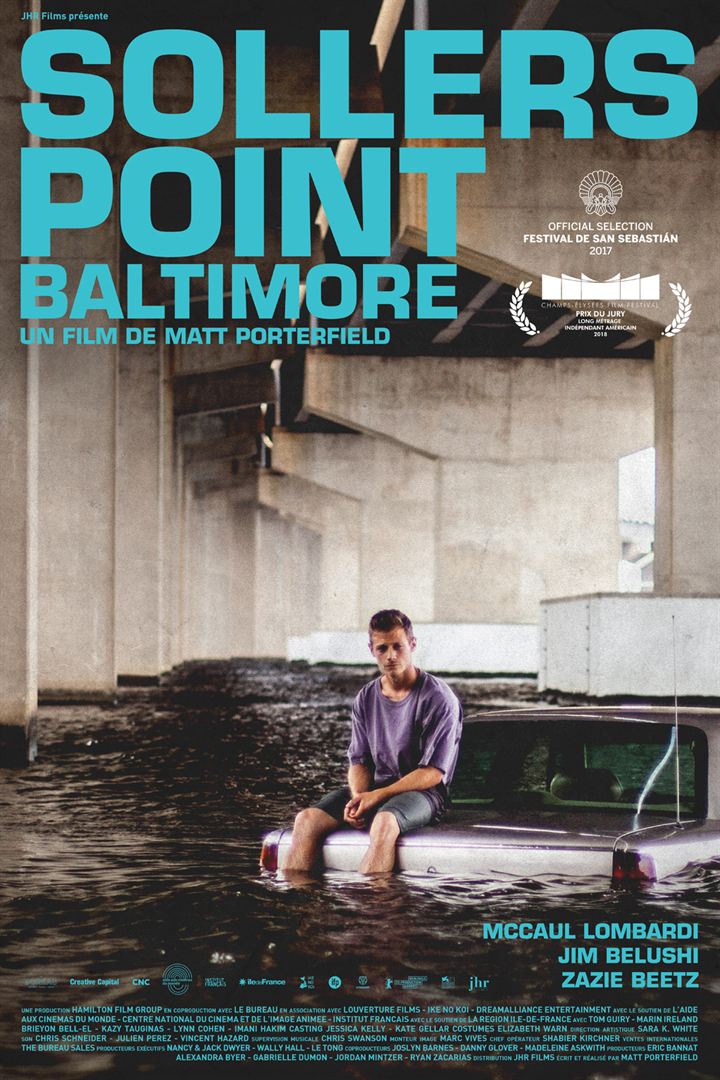

Deux femmes, la cinquantaine, se rencontrent par hasard sur le pont d’Avignon. Irma (Bojena Horackova), d’origine bulgare, désespérée par la mort de son mari et la perte de son emploi, veut mettre fin à ses jours. Dolores Lola Duenas), pétillante Espagnole missionnée en Provence pour y rédiger un guide touristique gay friendly, la prend sous son aile protectrice. Keith (McCaul Lombardi) a vingt-quatre ans. Il vient de sortir de prison. Il retourne chez son père, un bracelet électronique à la chevillle qui limite son autonomie, à Baltimore dans le quartier de Sollers Point.

Keith (McCaul Lombardi) a vingt-quatre ans. Il vient de sortir de prison. Il retourne chez son père, un bracelet électronique à la chevillle qui limite son autonomie, à Baltimore dans le quartier de Sollers Point. Un groupe de musique joue une dernière fois ensemble avant de se séparer. Un homme, une femme et un monstre au visage difforme font l’amour sur une scène de spectacle. Une réalisatrice, amoureuse de son actrice, lui raconte son prochain film pour la convaincre de ne pas la quitter.

Un groupe de musique joue une dernière fois ensemble avant de se séparer. Un homme, une femme et un monstre au visage difforme font l’amour sur une scène de spectacle. Une réalisatrice, amoureuse de son actrice, lui raconte son prochain film pour la convaincre de ne pas la quitter. Pierrot (Pierre Richard), Mimile (Eddy Mitchell) et Antoine (Roland Giraud) ont grandi ensemble dans le même petit village du Tarn. Si Pierrot est monté à Paris sans rien sacrifier à ses rêves soixante-huitards, si Mimile se languit dans un mouroir à Meuricy (sic), le trio se reforme à l’occasion de la mort de Lucette, l’épouse d’Antoine.

Pierrot (Pierre Richard), Mimile (Eddy Mitchell) et Antoine (Roland Giraud) ont grandi ensemble dans le même petit village du Tarn. Si Pierrot est monté à Paris sans rien sacrifier à ses rêves soixante-huitards, si Mimile se languit dans un mouroir à Meuricy (sic), le trio se reforme à l’occasion de la mort de Lucette, l’épouse d’Antoine. Léo a vingt-deux ans. Il se prostitue. Il vit à la rue, se nourrit de fruits volés ou de détritus, se lave dans une flaque d’eau sale. Sa santé s’en ressent.

Léo a vingt-deux ans. Il se prostitue. Il vit à la rue, se nourrit de fruits volés ou de détritus, se lave dans une flaque d’eau sale. Sa santé s’en ressent. Quasiment orphelin depuis le départ de sa mère du foyer familial et l’incarcération de son père emprisonné pour coups et blessures, Jongsu travaille comme coursier à Séoul. C’est là qu’une camarade d’école, perdue de vue depuis l’enfance, le reconnaît. Haemi est belle, insouciante et Jongsu tombe instantanément sous son charme. Après avoir couché avec elle, il accepte volontiers de garder son appartement et son chat pendant qu’elle entreprend un long voyage en Afrique.

Quasiment orphelin depuis le départ de sa mère du foyer familial et l’incarcération de son père emprisonné pour coups et blessures, Jongsu travaille comme coursier à Séoul. C’est là qu’une camarade d’école, perdue de vue depuis l’enfance, le reconnaît. Haemi est belle, insouciante et Jongsu tombe instantanément sous son charme. Après avoir couché avec elle, il accepte volontiers de garder son appartement et son chat pendant qu’elle entreprend un long voyage en Afrique.