La dernière superproduction hollywoodienne de Roland Emmerich, le réalisateur testostéroné de Independence Day, Godzilla ou Le Jour d’après, prend pour cadre la Guerre du Pacifique depuis l’agression de Pearl Harbor en décembre 1941 jusqu’à la bataille de Midway en juin 1942. Elle suit le parcours de quelques uns de ses protagonistes : le pilote Dick Best (Ed Skrein), l’officier de renseignement Edwin Layton (Patrick Wilson, sosie de Kevin Costner jeune), l’amiral Nimitz, commandant de la flotte du pacifique (Woody Harrelson, le cheveu blanchi), le vice-amiral Bull Hasley (Dennis Quaid), l’amiral Yamamoto, commandant en chef de la flotte japonaise (Etsushi Toyokawa), etc.

La dernière superproduction hollywoodienne de Roland Emmerich, le réalisateur testostéroné de Independence Day, Godzilla ou Le Jour d’après, prend pour cadre la Guerre du Pacifique depuis l’agression de Pearl Harbor en décembre 1941 jusqu’à la bataille de Midway en juin 1942. Elle suit le parcours de quelques uns de ses protagonistes : le pilote Dick Best (Ed Skrein), l’officier de renseignement Edwin Layton (Patrick Wilson, sosie de Kevin Costner jeune), l’amiral Nimitz, commandant de la flotte du pacifique (Woody Harrelson, le cheveu blanchi), le vice-amiral Bull Hasley (Dennis Quaid), l’amiral Yamamoto, commandant en chef de la flotte japonaise (Etsushi Toyokawa), etc.

Midway est une superproduction pétaradante qui vise sans s’en cacher les amateurs du genre – et ils sont nombreux – quitte à abandonner les autres sur les bords du chemin. Le résultat n’est pas nécessairement perdant : le film a coûté cent millions de dollars, mais en aura remporté vingt de plus.

Midway était sorti en France fin 2019 précédé d’une réputation calamiteuse. Les mauvais échos que j’en avais entendus m’avaient dissuadé d’aller le voir à l’époque. J’ai voulu en avoir le cœur net. Et j’avoue que j’ai pris à le regarder un plaisir régressif que je n’escomptais pas. Certes Midway n’est pas un chef-d’oeuvre. Il utilise les recettes éprouvées du genre : des scènes d’action ébouriffantes, des jeunes héros charismatiques, l’exaltation malaisante du patriotisme…. Mais il le fait avec suffisamment d’assurance et de brio pour emporter la conviction.

Qu’est-il arrivé à Jesse Pinkman (Aaron Paul) après l’ultime et épique épisode de Breaking Bad ? Tel est l’objet de ce film de deux heures qui se présente comme une suite – ou comme un épilogue – de la série de soixante-deux épisodes qui, pendant cinq saisons, de 2008 à 2013, nous tint en haleine.

Qu’est-il arrivé à Jesse Pinkman (Aaron Paul) après l’ultime et épique épisode de Breaking Bad ? Tel est l’objet de ce film de deux heures qui se présente comme une suite – ou comme un épilogue – de la série de soixante-deux épisodes qui, pendant cinq saisons, de 2008 à 2013, nous tint en haleine. La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.

La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse. Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim.

Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim. Ray Burke (André Holland, le héros de la série

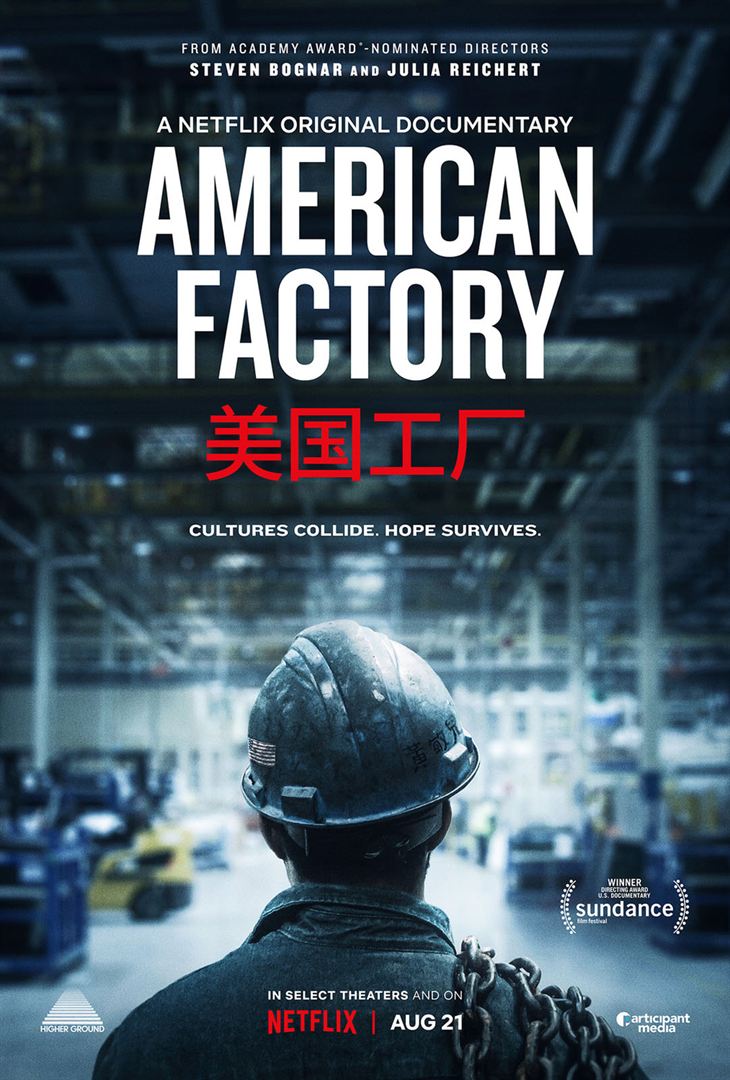

Ray Burke (André Holland, le héros de la série  À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer.

À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer. Rebecca Sharp (Olivia Cooke, brunette piquante qu’on avait remarquée dans

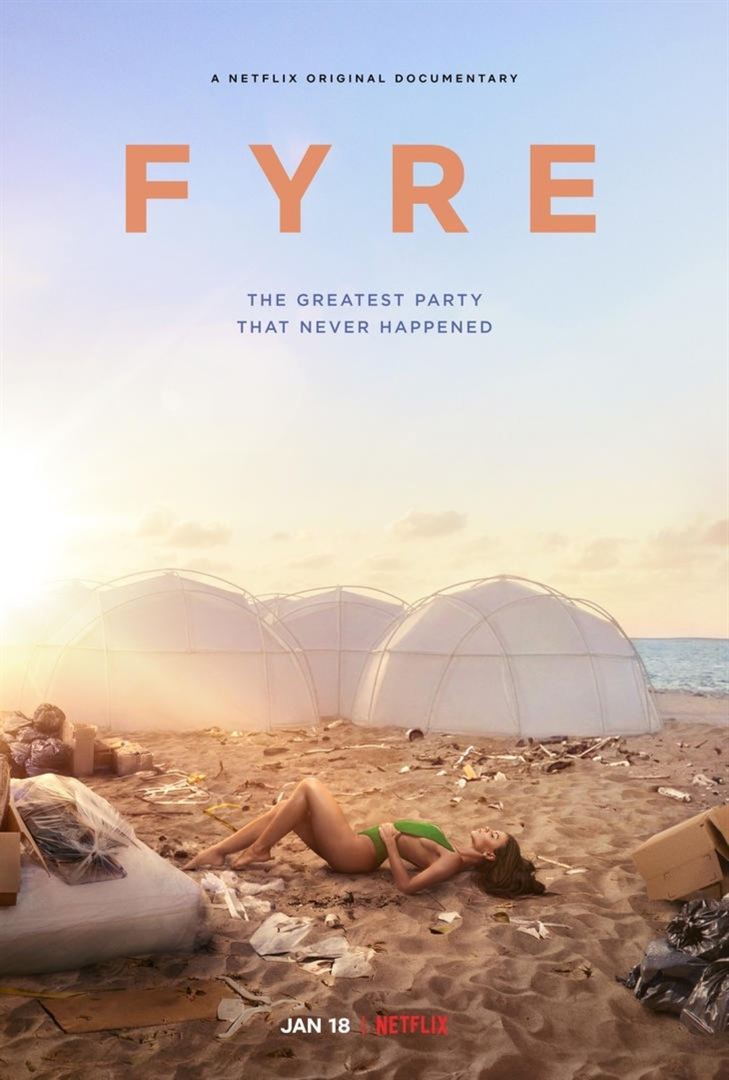

Rebecca Sharp (Olivia Cooke, brunette piquante qu’on avait remarquée dans  Pour promouvoir Fyre, une nouvelle application mobile, un entrepreneur, Billy McFarland, et un rappeur, Ja Rule, ont imaginé organiser un immense concert sur une île paradisiaque des Caraïbes. En décembre 2016, ils ont tourné une vidéo promotionnelle avec quelques uns des tops models les plus célèbres de l’époque : Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski… La vidéo faisait miroiter un concert extraordinaire sur une île déserte, au bras des plus belles filles du monde. Les réservations affluèrent immédiatement. Mais, sur place, la préparation du festival prévu en avril 2017 se heurte à bien des déboires.

Pour promouvoir Fyre, une nouvelle application mobile, un entrepreneur, Billy McFarland, et un rappeur, Ja Rule, ont imaginé organiser un immense concert sur une île paradisiaque des Caraïbes. En décembre 2016, ils ont tourné une vidéo promotionnelle avec quelques uns des tops models les plus célèbres de l’époque : Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski… La vidéo faisait miroiter un concert extraordinaire sur une île déserte, au bras des plus belles filles du monde. Les réservations affluèrent immédiatement. Mais, sur place, la préparation du festival prévu en avril 2017 se heurte à bien des déboires. Le roi d’Angleterre Henry IV (Ben Mendelsohn) est mourant. Son fils aîné (Timothée Chalamet) n’a aucune aspiration à régner car il sait que le trône l’obligera à mener des guerres auxquelles il répugne et à être entouré de conseillers dont il ne peut se fier. Pourtant, quand la mort emporte enfin le vieux roi, Henry V assume bravement sa succession. Les humiliations répétées que le roi de France lui envoie le décident à lui déclarer la guerre et à franchir la Manche. Après le siège d’Harfleur, les deux armées se font face à Azincourt. Pour vaincre, Henry V peut compter sur son vieil ami, Sir John Falstaff (Joel Edgerton)

Le roi d’Angleterre Henry IV (Ben Mendelsohn) est mourant. Son fils aîné (Timothée Chalamet) n’a aucune aspiration à régner car il sait que le trône l’obligera à mener des guerres auxquelles il répugne et à être entouré de conseillers dont il ne peut se fier. Pourtant, quand la mort emporte enfin le vieux roi, Henry V assume bravement sa succession. Les humiliations répétées que le roi de France lui envoie le décident à lui déclarer la guerre et à franchir la Manche. Après le siège d’Harfleur, les deux armées se font face à Azincourt. Pour vaincre, Henry V peut compter sur son vieil ami, Sir John Falstaff (Joel Edgerton) Cap sur le Congrès (Knock Down the House) suit la campagne électorale de quatre femmes dans le Nevada, le Missouri, la Virginie-Occidentale et l’Etat de New York. Repérées et soutenues par les associations Brand New Congress et Justice Congress, Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush and Paula Jean Swearengin participent aux élections primaires qui doivent désigner le candidat démocrate aux élections de mi-mandat 2018 à la Chambre des Représentants et au Sénat. Chacune affronte des hommes politiques élus de longue date, solidement installés et soutenus par l’Establishment.

Cap sur le Congrès (Knock Down the House) suit la campagne électorale de quatre femmes dans le Nevada, le Missouri, la Virginie-Occidentale et l’Etat de New York. Repérées et soutenues par les associations Brand New Congress et Justice Congress, Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush and Paula Jean Swearengin participent aux élections primaires qui doivent désigner le candidat démocrate aux élections de mi-mandat 2018 à la Chambre des Représentants et au Sénat. Chacune affronte des hommes politiques élus de longue date, solidement installés et soutenus par l’Establishment.