Taisto Kasurinen travaillait au nord de la Finlande dans une mine qui vient de fermer. Avant de se suicider, son père lui fait don de sa rutilante décapotable américaine et l’incite à quitter la région. Taisto suit son conseil et gagne Helsinki. En chemin, deux voyous le délestent de ses économies. Sans le sou, Taisto survit tant bien que mal dans la capitale. Il y fait la connaissance d’Irmeli qui l’héberge. Il retrouve par hasard l’un de ses assaillants, le rosse, mais se fait arrêter pour violence et enfermer en prison. Avec l’aide de son compagnon de cellule, il réussit à s’évader et à quitter la Finlande pour le Mexique à bord du cargo Ariel.

Taisto Kasurinen travaillait au nord de la Finlande dans une mine qui vient de fermer. Avant de se suicider, son père lui fait don de sa rutilante décapotable américaine et l’incite à quitter la région. Taisto suit son conseil et gagne Helsinki. En chemin, deux voyous le délestent de ses économies. Sans le sou, Taisto survit tant bien que mal dans la capitale. Il y fait la connaissance d’Irmeli qui l’héberge. Il retrouve par hasard l’un de ses assaillants, le rosse, mais se fait arrêter pour violence et enfermer en prison. Avec l’aide de son compagnon de cellule, il réussit à s’évader et à quitter la Finlande pour le Mexique à bord du cargo Ariel.

Arte a le bon goût de programmer une rétrospective Kaurismäki. C’est l’occasion de voir ou de revoir les films du plus grand réalisateur finlandais – et du seul dont la renommée ait franchi les frontières. Lorsqu’il tourne Ariel en 1988, il est encore inconnu. La célébrité ne viendra que quelques années plus tard avec L’Homme sans passé, Grand Prix et prix d’interprétation féminine à Cannes en 2002, souvent considéré comme son meilleur film – que Arte a la bonne idée de rediffuser aussi.

Ariel est le deuxième volet d’une Trilogie du prolétariat que Kaurismâki consacre au petit peuple de Helsinki. Son cinéma possède déjà les caractéristiques qu’il n’abandonnera pas et constituent sa marque distinctive. Kaurismäki filme en plans fixes des scènes quasi muettes souvent caractérisées par leur humour noir. Ses personnages ne montrent aucun sentiment et échangent parfois d’une voix sans timbre quelques rares paroles : « – Marions nous et faisons des enfants – J’en ai déjà un – Ah bon… autant de temps de gagné ». La vie leur réserve bien des avanies ; mais ils montrent face à elles, avant que le mot devienne à la mode, une étonnante résilience.

Listé parmi les 1001 films à voir avant de mourir, Ariel est un film emblématique du cinéma de Kaurismäki. Il dure soixante-douze minutes à peine. Il a certes l’image poisseuse et le son grésillant des films qui ont mal vieilli. Mais il n’en reste pas moins l’une des meilleures portes d’entrée dans l’œuvre de ce réalisateur si particulier.

Nyles (Andy Samberg) est prisonnier d’une boucle temporelle. Il est condamné à revivre éternellement la journée du 9 novembre où il accompagne sa petite amie Misty (Meredith Hagner) à Palm Springs, dans le désert californien, au mariage de Abe et Tala dont Misty est la demoiselle d’honneur. Nyles y fait la connaissance de Sarah (Cristin Milioti), la sœur de la fiancée qui le rejoint, après bien des péripéties, dans ce « jour sans fin ».

Nyles (Andy Samberg) est prisonnier d’une boucle temporelle. Il est condamné à revivre éternellement la journée du 9 novembre où il accompagne sa petite amie Misty (Meredith Hagner) à Palm Springs, dans le désert californien, au mariage de Abe et Tala dont Misty est la demoiselle d’honneur. Nyles y fait la connaissance de Sarah (Cristin Milioti), la sœur de la fiancée qui le rejoint, après bien des péripéties, dans ce « jour sans fin ». Marla Grayson (Rosamund Pike) a développé un business aussi immoral que juteux : avec la complicité d’un médecin véreux et d’un juge crédule, elle obtient la tutelle de personnes âgées qu’elle place en EHPAD et en siphonne les économies. Jennifer Peterson (Dianne Wiest) est sa dernière proie. Mais Marla va vite apprendre à ses dépens qu’un dangereux baron du crime est prêt à tout pour reprendre la main sur la fragile septuagénaire.

Marla Grayson (Rosamund Pike) a développé un business aussi immoral que juteux : avec la complicité d’un médecin véreux et d’un juge crédule, elle obtient la tutelle de personnes âgées qu’elle place en EHPAD et en siphonne les économies. Jennifer Peterson (Dianne Wiest) est sa dernière proie. Mais Marla va vite apprendre à ses dépens qu’un dangereux baron du crime est prêt à tout pour reprendre la main sur la fragile septuagénaire. Cher Horowitz (Alicia Silverstone) a seize ans. Elle habite seule avec son père une immense villa luxueuse de Beverly Hills. Avec son inséparable amie Di (Stacey Dash), elle est la coqueluche de son lycée. Quand arrive en milieu d’année une nouvelle élève, Tai (Britanny Murphy), Cher et Di la prennent sous leurs ailes et tentent de lui trouver un petit ami. Si Di a un copain, la vie sentimentale de Cher est plus compliquée : Cher rejette Elton qui la courtise, essaie de séduire Christian, qui s’avère être homo. Trouvera-t-elle le bonheur avec Josh (Paul Rudd), le fils d’un premier lit de la nouvelle épouse de son père ?

Cher Horowitz (Alicia Silverstone) a seize ans. Elle habite seule avec son père une immense villa luxueuse de Beverly Hills. Avec son inséparable amie Di (Stacey Dash), elle est la coqueluche de son lycée. Quand arrive en milieu d’année une nouvelle élève, Tai (Britanny Murphy), Cher et Di la prennent sous leurs ailes et tentent de lui trouver un petit ami. Si Di a un copain, la vie sentimentale de Cher est plus compliquée : Cher rejette Elton qui la courtise, essaie de séduire Christian, qui s’avère être homo. Trouvera-t-elle le bonheur avec Josh (Paul Rudd), le fils d’un premier lit de la nouvelle épouse de son père ? Le roi Pelé a longtemps été considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Le titre lui est disputé par Maradona – dont étonnamment il ne sera pas question dans ce documentaire hagiographique mis en ligne depuis hier sur Netflix.

Le roi Pelé a longtemps été considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Le titre lui est disputé par Maradona – dont étonnamment il ne sera pas question dans ce documentaire hagiographique mis en ligne depuis hier sur Netflix. Deux stars vieillissantes du music-hall, Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden), peinent à se blanchir du four de leur dernière pièce à Broadway. Pour redorer leur blason, elles décident de se rendre dans l’Amérique profonde, où une polémique agite la petite communauté d’Edgewater dans l’Indiana qui refuse à la jeune Emma Nolan le droit de participer au bal de fin d’année avec sa petite amie.

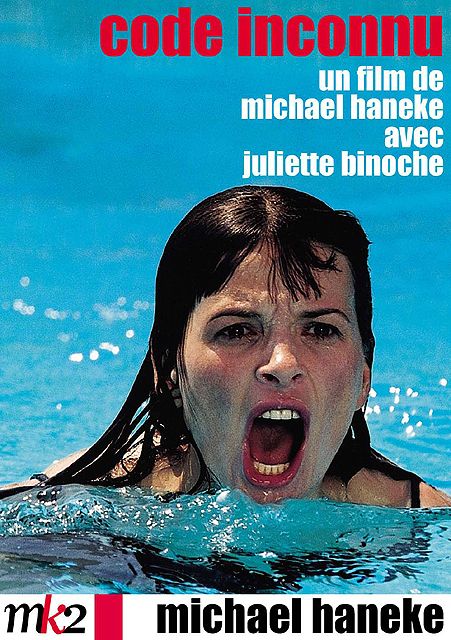

Deux stars vieillissantes du music-hall, Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden), peinent à se blanchir du four de leur dernière pièce à Broadway. Pour redorer leur blason, elles décident de se rendre dans l’Amérique profonde, où une polémique agite la petite communauté d’Edgewater dans l’Indiana qui refuse à la jeune Emma Nolan le droit de participer au bal de fin d’année avec sa petite amie. La première scène de Code inconnu, filmée en lent traveling dans une rue parisienne très achalandée réunit la quasi-totalité des protagonistes d’un récit fragmenté. On y fait la connaissance d’Ana (Juliette Binoche), une actrice dont Georges, le compagnon, est photographe de guerre. Jean, le frère cadet de Georges, qui a quitté sur un coup de tête la ferme dont un père autoritaire voudrait lui faire reprendre les rênes, frappe à la porte d’Ana et lui demande l’hospitalité. En se promenant dans la rue, Jean jette un détritus à une mendiante roumaine, Maria, venue en France à la recherche d’une vie meilleure. La désinvolture de ce geste grossier scandalise Amadou, qui est éducateur dans un institut de sourds-muets. Le ton monte. Les esprits s’échauffent. La police doit intervenir.

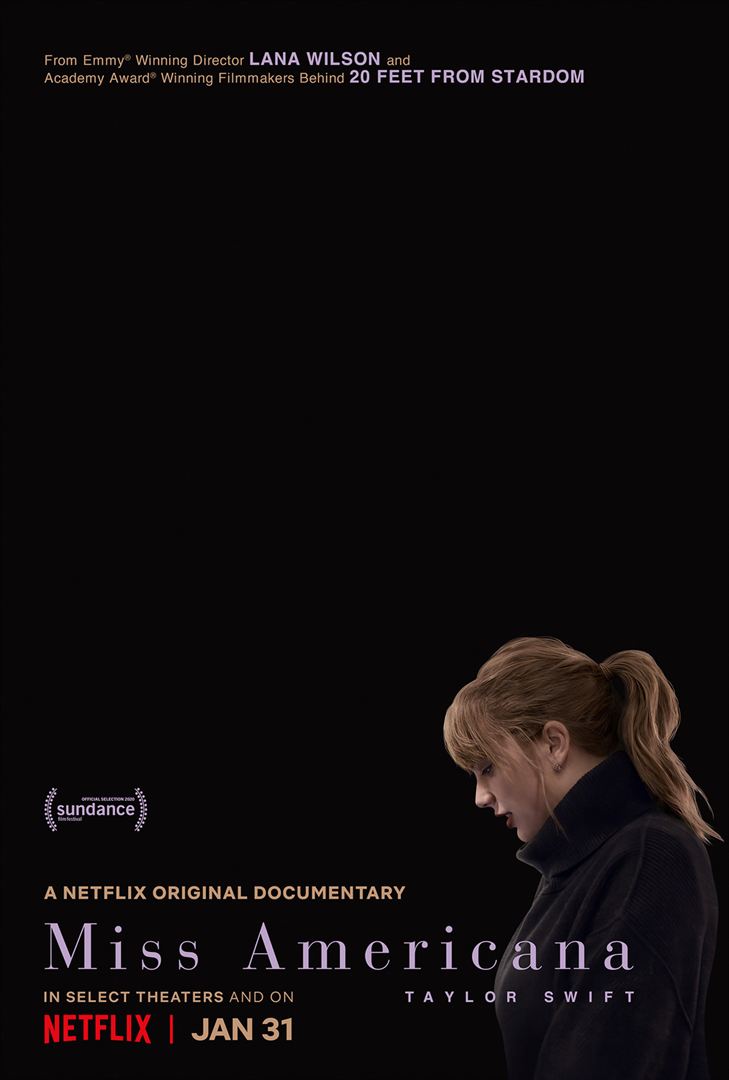

La première scène de Code inconnu, filmée en lent traveling dans une rue parisienne très achalandée réunit la quasi-totalité des protagonistes d’un récit fragmenté. On y fait la connaissance d’Ana (Juliette Binoche), une actrice dont Georges, le compagnon, est photographe de guerre. Jean, le frère cadet de Georges, qui a quitté sur un coup de tête la ferme dont un père autoritaire voudrait lui faire reprendre les rênes, frappe à la porte d’Ana et lui demande l’hospitalité. En se promenant dans la rue, Jean jette un détritus à une mendiante roumaine, Maria, venue en France à la recherche d’une vie meilleure. La désinvolture de ce geste grossier scandalise Amadou, qui est éducateur dans un institut de sourds-muets. Le ton monte. Les esprits s’échauffent. La police doit intervenir. Tout le monde connaît la chanteuse Taylor Swift … sauf moi qui ai provoqué chez mes enfants un regard consterné quand je leur ai demandé si c’était un homme ou une femme.

Tout le monde connaît la chanteuse Taylor Swift … sauf moi qui ai provoqué chez mes enfants un regard consterné quand je leur ai demandé si c’était un homme ou une femme. Sidonie (Erika Sainte), une hôtesse de l’air, la petite trentaine, est une jeune femme belle et indépendante. À seize ans, alors qu’elle vivait en baie de Somme une jeunesse insouciante, passant d’un amant à l’autre, elle est tombée enceinte. Ses parents n’ont pas accepté son choix de garder l’enfant qu’elle a élevée seule. Lolo (Matilda Marty) la presse de questions sur l’identité de son père. Pour y répondre, Sidonie, accompagnée de sa fille, part « à deux heures de Paris » retrouver ses anciens amoureux : un garagiste taiseux (Fred Testot), un vieil esthète décadent (Frédéric Perrot), un patron de boîte de nuit (Bruno Slagmulder), un entraîneur de foot, un médecin de campagne infidèle….

Sidonie (Erika Sainte), une hôtesse de l’air, la petite trentaine, est une jeune femme belle et indépendante. À seize ans, alors qu’elle vivait en baie de Somme une jeunesse insouciante, passant d’un amant à l’autre, elle est tombée enceinte. Ses parents n’ont pas accepté son choix de garder l’enfant qu’elle a élevée seule. Lolo (Matilda Marty) la presse de questions sur l’identité de son père. Pour y répondre, Sidonie, accompagnée de sa fille, part « à deux heures de Paris » retrouver ses anciens amoureux : un garagiste taiseux (Fred Testot), un vieil esthète décadent (Frédéric Perrot), un patron de boîte de nuit (Bruno Slagmulder), un entraîneur de foot, un médecin de campagne infidèle…. Ava Faulkner (Jessica Chastain) est tueuse à gages. Ancienne militaire, alcoolique en sursis, protégée par son mentor (John Malkovich), elle exécute avec sang-froid les contrats qu’une mystérieuse organisation lui assigne de Paris à Riyad. De retour à Boston auprès de sa mère malade (Geena Davis), elle est confrontée à ses vieux démons tandis que ses commanditaires ont décidé de l’éliminer.

Ava Faulkner (Jessica Chastain) est tueuse à gages. Ancienne militaire, alcoolique en sursis, protégée par son mentor (John Malkovich), elle exécute avec sang-froid les contrats qu’une mystérieuse organisation lui assigne de Paris à Riyad. De retour à Boston auprès de sa mère malade (Geena Davis), elle est confrontée à ses vieux démons tandis que ses commanditaires ont décidé de l’éliminer.