Depuis 2013, le maintien sans son consentement d’un patient en hôpital psychiatrique au-delà de douze jours est subordonné à l’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). Des audiences foraines sont désormais organisées dans les hôpitaux. Raymond Depardon est allé les filmer à l’hôpital psychiatrique du Vinatier près de Lyon.

Depuis 2013, le maintien sans son consentement d’un patient en hôpital psychiatrique au-delà de douze jours est subordonné à l’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). Des audiences foraines sont désormais organisées dans les hôpitaux. Raymond Depardon est allé les filmer à l’hôpital psychiatrique du Vinatier près de Lyon.

Encore étudiant, j’avais découvert Raymond Depardon en 1994 avec un documentaire au dispositif similaire : Délits flagrants filmait en champ contrechamp la comparution immédiate devant le substitut du procureur d’accusés arrêtés en flagrant délit.

Vingt ans plus tard, Depardon utilise avec la même efficacité le même procédé : une dizaine d’audiences cadrées serrées. Cette répétition émousse un peu mon enthousiasme. Mais il ne retire rien à l’intérêt de son film qui, cette fois-ci, n’a pas pour décor un palais de justice, mais un hôpital psychiatrique dont les couloirs, les cours sont filmés en longs plans fixes qui s’intercalent entre les auditions.

La folie humaine est un sujet qui intéresse de longue date le documentariste septuagénaire. Il lui a déjà consacré deux films : San Clemente (1982) et Urgences (1987) tournés, le premier, dans un asile vénitien, le second aux urgences psychiatriques de l’Hôtel-Dieu à Paris. Que le grand documentariste Frederick Wiseman ait consacré l’une de ses toutes premières œuvres au service psychiatrique d’un hôpital militaire n’est pas anodin (Titicut Follies, 1967). C’est le signe qu’un asile est un microcosme où se montrent, déformées, les maux de nos sociétés.

C’est un tel échantillon d’humanité déglinguée que nous présente, avec une douceur et une bienveillance qui évite le piège du voyeurisme, la caméra de Depardon : une employée d’Orange qui se plaint de harcèlement moral, une toute jeune femme qui a tenté de se trancher les veines suite aux viols qu’elle dit avoir subis, un jeune Maghrébin paranoïaque qui suspecte l’appartement de ses voisins d’abriter une cache d’armes, un schizophrène qui s’enquiert de la santé d’un père qu’il a assassiné, une mère de famille qui demande de retrouver la garde d’un enfant qui lui a été retirée… Le tableau n’est pas gai. Il n’est jamais triste.

Le rôle du magistrat qui auditionne ces patients est étroitement circonscrit. Il n’est pas un docteur qualifié pour remettre en cause les traitements que les comparus suivent. Mais il contrôle que la procédure a été suivie, qu’une première évaluation médicale a été effectuée dans les vingt-quatre heures de l’hospitalisation, qu’une deuxième l’a été par un autre praticien dans les soixante-douze heures. Des dix patients qui comparaissent devant la caméra, aucun ne sera libéré (alors que le taux de refus est en fait de 9 %). On pourrait en conclure que son rôle est dérisoire, qu’il est – pour reprendre une expression foucaldienne – un agent répressif supplémentaire d’un biopouvoir écrasant et anonyme. Ce serait méconnaître un effet que la caméra de Depardon ne capte pas faute d’avoir interviewé les médecins eux-mêmes : l’intervention du JLD les oblige à motiver leur diagnostic et les dissuade d’ordonner des internements abusifs.

Le sergent Raymond Shaw (Laurence Harvey) reçoit la Medal of Honour à son retour de Corée. Mais le major Bennett Marco (Frank Sinatra) découvre que le sergent a, en fait, été victime d’un lavage de cerveau et est devenu la marionnette d’un complot communiste destiné à déstabiliser les États-Unis.

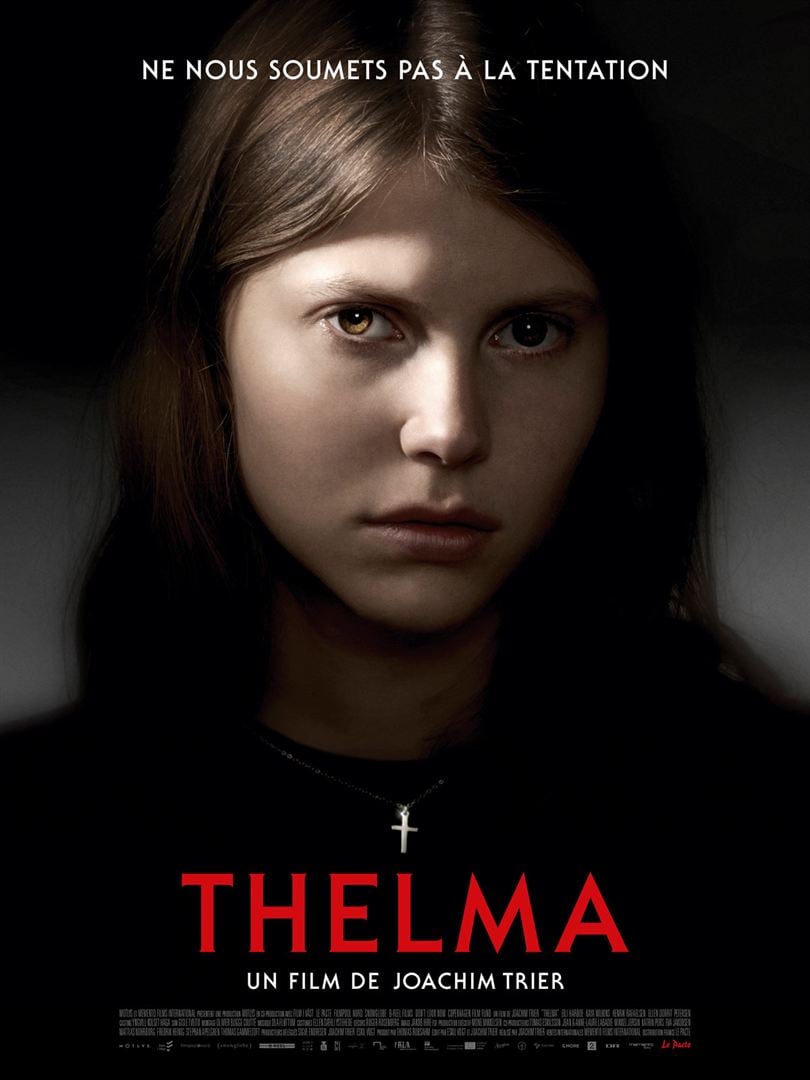

Le sergent Raymond Shaw (Laurence Harvey) reçoit la Medal of Honour à son retour de Corée. Mais le major Bennett Marco (Frank Sinatra) découvre que le sergent a, en fait, été victime d’un lavage de cerveau et est devenu la marionnette d’un complot communiste destiné à déstabiliser les États-Unis. Thelma vient de quitter sa famille pour poursuivre des études de biologie à Oslo. Mais elle peine à s’accoutumer à sa nouvelle vie. Alors qu’elle tombe amoureuse d’une camarade de classe, des troubles inquiétants menacent sa santé et son équilibre psychologique. Leur cause est peut-être à chercher dans son enfance.

Thelma vient de quitter sa famille pour poursuivre des études de biologie à Oslo. Mais elle peine à s’accoutumer à sa nouvelle vie. Alors qu’elle tombe amoureuse d’une camarade de classe, des troubles inquiétants menacent sa santé et son équilibre psychologique. Leur cause est peut-être à chercher dans son enfance. À Nantes en 1955, les amours tragiques d’un ouvrier gréviste avec la fille de sa logeuse.

À Nantes en 1955, les amours tragiques d’un ouvrier gréviste avec la fille de sa logeuse. En septembre 1973, à Houston un match de tennis oppose Billie Jean King, vingt-neuf ans, ex-numéro un mondiale, et Bobby Riggs, cinquante-cinq ans, cheval sur le retour du tennis des années 50 et phallocrate assumé. L’enjeu : démontrer que les hommes sont supérieures aux femmes… ou pas.

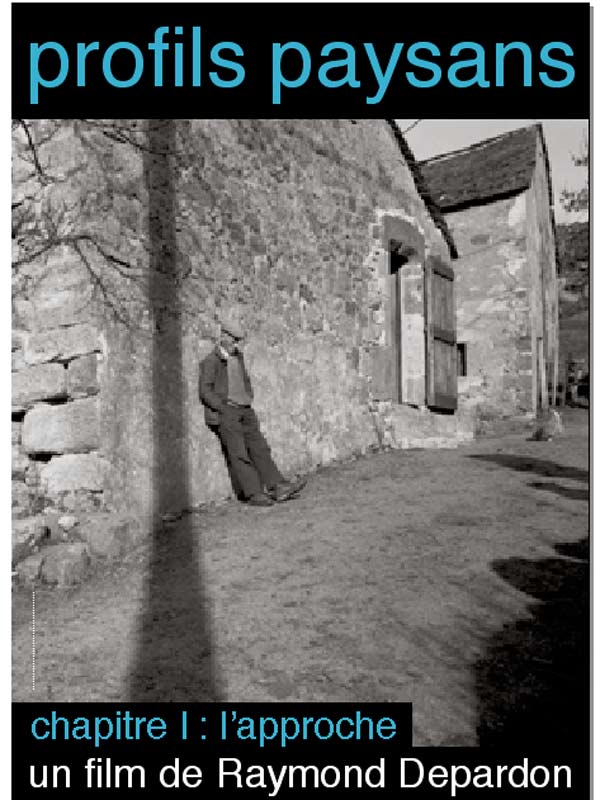

En septembre 1973, à Houston un match de tennis oppose Billie Jean King, vingt-neuf ans, ex-numéro un mondiale, et Bobby Riggs, cinquante-cinq ans, cheval sur le retour du tennis des années 50 et phallocrate assumé. L’enjeu : démontrer que les hommes sont supérieures aux femmes… ou pas. À quelques jours de la sortie de son nouveau film, 12 jours, les Trois Luxembourg programme une rétrospective Depardon. C’est l’occasion de voir ou de revoir les réalisations les plus célèbres de ce grand documentariste, qui filma le monde derrière son objectif avant de se recentrer depuis une quinzaine d’années sur la France.

À quelques jours de la sortie de son nouveau film, 12 jours, les Trois Luxembourg programme une rétrospective Depardon. C’est l’occasion de voir ou de revoir les réalisations les plus célèbres de ce grand documentariste, qui filma le monde derrière son objectif avant de se recentrer depuis une quinzaine d’années sur la France. Au départ, on voit une famille heureuse. On suit ses membres dans un long voyage en train qui les mène dans une ville industrieuse. La caméra les quitte pour s’intéresser à d’autres travailleurs. Rien d’autre ne nous est dit.

Au départ, on voit une famille heureuse. On suit ses membres dans un long voyage en train qui les mène dans une ville industrieuse. La caméra les quitte pour s’intéresser à d’autres travailleurs. Rien d’autre ne nous est dit. Théodore a treize ans. Il est en pleine crise d’adolescence. Il en veut à la terre entière, à sa mère qui le couve de trop d’amour, à son père qui l’en a trop tôt sevré et qui l’a abandonné.

Théodore a treize ans. Il est en pleine crise d’adolescence. Il en veut à la terre entière, à sa mère qui le couve de trop d’amour, à son père qui l’en a trop tôt sevré et qui l’a abandonné. En Géorgie, au sortir de l’ère soviétique, le président démocratiquement élu est chassé du pouvoir par un coup d’État. Entouré d’un dernier carré de fidèles, il se réfugie dans la montagne. Il hésite sur la marche à suivre : prendre le chemin de l’exil ou tenter de reconquérir le pouvoir ?

En Géorgie, au sortir de l’ère soviétique, le président démocratiquement élu est chassé du pouvoir par un coup d’État. Entouré d’un dernier carré de fidèles, il se réfugie dans la montagne. Il hésite sur la marche à suivre : prendre le chemin de l’exil ou tenter de reconquérir le pouvoir ? Deux époques : 1927 et 1977. Deux enfants fugueurs du même âge : Ben et Rose, douze ans. Une même ville : New York. Un même handicap : ils sont sourds tous les deux. Ben a perdu sa mère dans un accident et recherche son père. Rose, elle, a ses deux parents mais recherche désespérément leurs amours. Entre Ben et Rose un lien mystérieux passe par le musée d’histoire naturelle et une maquette géante de la ville de New York.

Deux époques : 1927 et 1977. Deux enfants fugueurs du même âge : Ben et Rose, douze ans. Une même ville : New York. Un même handicap : ils sont sourds tous les deux. Ben a perdu sa mère dans un accident et recherche son père. Rose, elle, a ses deux parents mais recherche désespérément leurs amours. Entre Ben et Rose un lien mystérieux passe par le musée d’histoire naturelle et une maquette géante de la ville de New York.