Caesar, le chef des singes, décide de lancer une vendetta personnelle contre le colonel McCullough qui a tué sa femme et sa fille.

Caesar, le chef des singes, décide de lancer une vendetta personnelle contre le colonel McCullough qui a tué sa femme et sa fille.

Mon résumé est bien court ? C’est que le scénario de ce troisième volet du reboot de l’indépassable chef d’œuvre de 1968 avec Charlton Heston est indigent.

Mais revenons un instant en arrière.

En 1963 le Français Pierre Boulle écrit un bref roman de 270 pages qui devient immédiatement un best-seller. Les droits sont achetés par Hollywood qui le porte à l’écran en 1968. Le film est un succès mondial. Sa scène finale – qui ne figurait pas dans le livre – est restée dans toutes les mémoires. Des suites, de plus en plus médiocres, sont tournées en 1970, 1971, 1972 et 1973. En 2001, Tim Burton en refait l’adaptation. Il est de bon ton d’en dire du mal. La Planète des singes serait un accident de parcours dans la filmographie éblouissante du grand réalisateur. Pourtant, il n’est pas si mauvais. Sa scène finale, sans égaler celle de 1968, n’est pas sotte.

En 2011, Hollywood décide de redémarrer (« rebooter ») la franchise. Trois films sont prévus qui raconteront comment les Singes sont devenus les maîtres de la Terre. Leur titre a manifestement plongé dans la confusion la plus absolue leurs traducteurs français. Rise of the Planet of the Apes a été traduit La Planète des Singes : Les Origines. Dawn of the Planet of the Apes devient L’Affrontement. Et le troisième opus, War of the Planet of the Apes est traduit Suprématie. J’avoue un certain désarroi. Voire un léger agacement.

Mais le plus grave n’est pas là. La Planète des singes repose sur un mécanisme simple et formidablement efficace : le renversement des hiérarchies biologiques ou raciales. L’homme détrôné de sa place centrale est remplacé par un animal de cirque. Or ce ressort a été totalement abandonné dans le dernier épisode. Caesar est devenu humain, trop humain. C’est un personnage en quête de vengeance. Une vengeance qu’il veut exercer contre un humain qui, lui, est réduit au rang d’une brute animale ivre de violence.

La Planète des Singes : Suprématie a coûté 150 millions de dollars. Pour ce prix là, on en a sans doute pour son argent en guise d’effets spéciaux de chimpanzés filmés en motion capture, de combats et de batailles. Mais ce déploiement extravagant de moyens n’a aucun sens s’il est au service d’un scénario étique qui a perdu de vue les fondamentaux de la série.

Cory (Jeremy Renner) est pisteur dans les montagnes du Wyoming. Il découvre le cadavre d’une jeune Amérindienne dans la neige. Elle est morte de froid en tentant d’échapper à des assaillants qui l’avaient battue et violée. Ces circonstances ne sont pas sans rappeler celles de la mort de la fille de Cory trois ans plus tôt.

Cory (Jeremy Renner) est pisteur dans les montagnes du Wyoming. Il découvre le cadavre d’une jeune Amérindienne dans la neige. Elle est morte de froid en tentant d’échapper à des assaillants qui l’avaient battue et violée. Ces circonstances ne sont pas sans rappeler celles de la mort de la fille de Cory trois ans plus tôt. Dans le dixième arrondissement de Paris, Charles – comme le prince – dirige un groupe de rabatteurs qui oriente le chaland vers les salons de coiffure qui lui reversent une commission. Il est en bisbille avec Bébé, un autre caïd qui exerce la même activité que lui. Il aimerait racheter la boutique d’un vieux barbier kurde. Et il n’est pas insensible au charme de Sonia, la fiancée de son ami Dan que celui-ci, inquiet de sa fidélité, lui a demandé d’espionner.

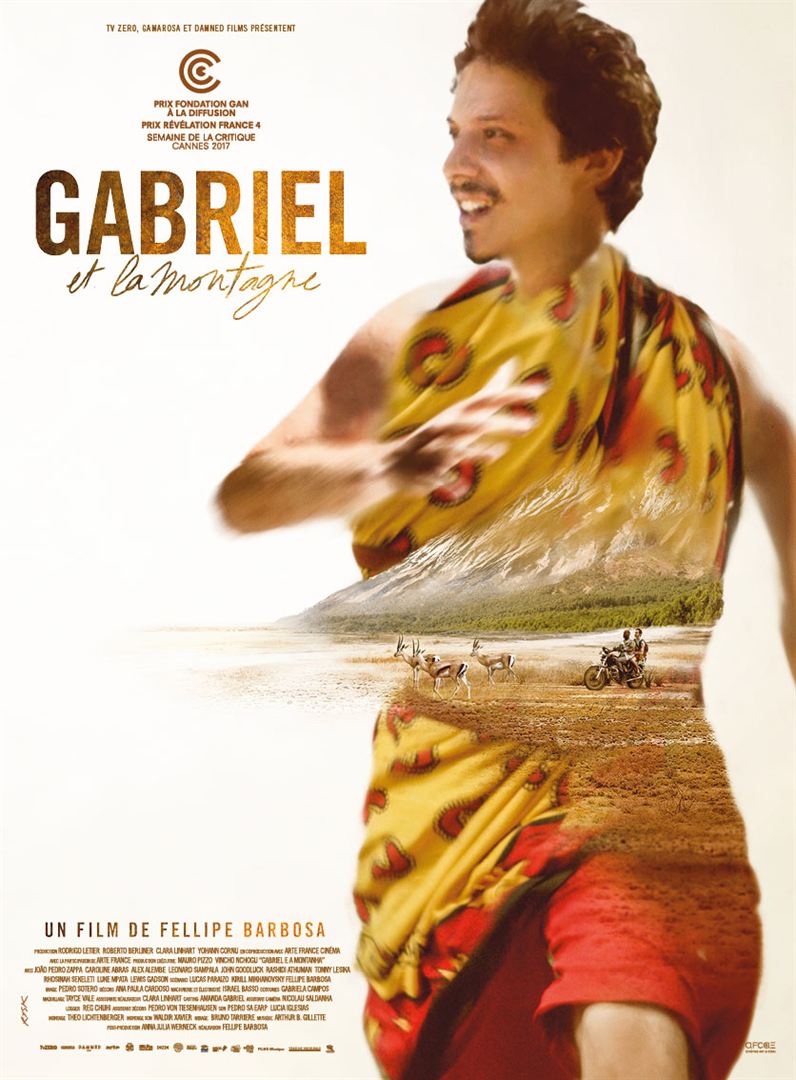

Dans le dixième arrondissement de Paris, Charles – comme le prince – dirige un groupe de rabatteurs qui oriente le chaland vers les salons de coiffure qui lui reversent une commission. Il est en bisbille avec Bébé, un autre caïd qui exerce la même activité que lui. Il aimerait racheter la boutique d’un vieux barbier kurde. Et il n’est pas insensible au charme de Sonia, la fiancée de son ami Dan que celui-ci, inquiet de sa fidélité, lui a demandé d’espionner. Gabriel Buchmann est mort en juillet 2009 sur les pentes du mont Mulanje au Malawi. Ce brillant étudiant brésilien en sciences politiques était sur le point de boucler un tour du monde. Nous revivons avec lui ses deux derniers mois au Kenya, en Tanzanie et en Zambie où son amie, Cristina, le rejoint quelque temps.

Gabriel Buchmann est mort en juillet 2009 sur les pentes du mont Mulanje au Malawi. Ce brillant étudiant brésilien en sciences politiques était sur le point de boucler un tour du monde. Nous revivons avec lui ses deux derniers mois au Kenya, en Tanzanie et en Zambie où son amie, Cristina, le rejoint quelque temps. Brahim (Tahar Rahim) est un humoriste au succès grandissant. Son grand frère Mourad (Roschdy Zem) l’a accompagné dans toute sa carrière. Mais sa proximité devient envahissante. Brahim qui vient de rencontrer Linda (Maïwenn) ne sait pas comment expliquer à Mourad le nouveau tour des choses.

Brahim (Tahar Rahim) est un humoriste au succès grandissant. Son grand frère Mourad (Roschdy Zem) l’a accompagné dans toute sa carrière. Mais sa proximité devient envahissante. Brahim qui vient de rencontrer Linda (Maïwenn) ne sait pas comment expliquer à Mourad le nouveau tour des choses. Madrid. Été 2011. Tandis que la capitale espagnole se prépare à accueillir le pape Benoît XVI et que la contestation des Indignados enfle, les meurtres s’accumulent. Les victimes : des femmes âgées d’abord violées puis cruellement assassinées. Les inspecteurs Velarde et Alfaro suspectent un criminel en série.

Madrid. Été 2011. Tandis que la capitale espagnole se prépare à accueillir le pape Benoît XVI et que la contestation des Indignados enfle, les meurtres s’accumulent. Les victimes : des femmes âgées d’abord violées puis cruellement assassinées. Les inspecteurs Velarde et Alfaro suspectent un criminel en série. Pierre a repris seul l’élevage bovin familial. Il met toute son ardeur à s’occuper de son troupeau qui obtient aux compétitions agricoles les meilleurs classements. Ses parents, qui se sont retirés sur l’exploitation et l’exaspèrent de leur encombrante sollicitude, et sa sœur qui est devenue vétérinaire et qui l’aide dans le suivi médical du troupeau, sont sa seule compagnie.

Pierre a repris seul l’élevage bovin familial. Il met toute son ardeur à s’occuper de son troupeau qui obtient aux compétitions agricoles les meilleurs classements. Ses parents, qui se sont retirés sur l’exploitation et l’exaspèrent de leur encombrante sollicitude, et sa sœur qui est devenue vétérinaire et qui l’aide dans le suivi médical du troupeau, sont sa seule compagnie. Quadragénaire épanouie, Avril a deux filles qui vivent ensemble dans la maison de vacances qu’elle possède en bord de mer. Elles ont quinze ans d’écart : Clara qu’elle a eue très jeune est complexée par ses kilos en trop, Valeria, dix-sept ans à peine, est enceinte de Mateo que ses parents ont chassé. Le quatuor cohabite en attendant la naissance du bébé.

Quadragénaire épanouie, Avril a deux filles qui vivent ensemble dans la maison de vacances qu’elle possède en bord de mer. Elles ont quinze ans d’écart : Clara qu’elle a eue très jeune est complexée par ses kilos en trop, Valeria, dix-sept ans à peine, est enceinte de Mateo que ses parents ont chassé. Le quatuor cohabite en attendant la naissance du bébé. À Paris. Au début des années 90. L’épidémie du Sida fait rage. Act up Paris milite pour dénoncer l’inaction du gouvernement et le cynisme des laboratoires pharmaceutiques. Portrait de groupe : Sophie, la pasionaria, Nathan, le nouveau est « séro-neg », Sean est « séropo » et livre une course contre la mort avec la mort qui menace, le sens politique de Thibault, le président, ne convainc pas toujours ses camarades…

À Paris. Au début des années 90. L’épidémie du Sida fait rage. Act up Paris milite pour dénoncer l’inaction du gouvernement et le cynisme des laboratoires pharmaceutiques. Portrait de groupe : Sophie, la pasionaria, Nathan, le nouveau est « séro-neg », Sean est « séropo » et livre une course contre la mort avec la mort qui menace, le sens politique de Thibault, le président, ne convainc pas toujours ses camarades… Dans la Russie, de nos jours, une femme décide de se rendre dans la prison où son mari est détenu pour lui remettre en mains propres son colis qui lui a été retourné. Après un long voyage en bus, en train puis en taxi, elle se heurte à une administration déshumanisée et corrompue.

Dans la Russie, de nos jours, une femme décide de se rendre dans la prison où son mari est détenu pour lui remettre en mains propres son colis qui lui a été retourné. Après un long voyage en bus, en train puis en taxi, elle se heurte à une administration déshumanisée et corrompue.