Les quatre enfants d’Aurore (Aurore Clément) l’entourent pour son soixante-dixième anniversaire dans sa grande maison de campagne : Jean-Pierre (Jean-Paul Rouve), l’aîné, est marié et père de famille mais n’a jamais oublié son premier amour ; Juliette (Alice Taglioni) apprend qu’elle attend enfin son premier enfant ; Mathieu (Benjamin Lavernhe) n’ose pas avouer sa flamme à une collègue de bureau ; Margaux (Camille Rowe), la benjamine, n’arrive pas à vivre de son art.

Les quatre enfants d’Aurore (Aurore Clément) l’entourent pour son soixante-dixième anniversaire dans sa grande maison de campagne : Jean-Pierre (Jean-Paul Rouve), l’aîné, est marié et père de famille mais n’a jamais oublié son premier amour ; Juliette (Alice Taglioni) apprend qu’elle attend enfin son premier enfant ; Mathieu (Benjamin Lavernhe) n’ose pas avouer sa flamme à une collègue de bureau ; Margaux (Camille Rowe), la benjamine, n’arrive pas à vivre de son art.

Dans les années 2000, comme la France tout entière, j’ai cédé à la Gavalda-mania. Je l’ai découverte avec Je l’aimais (porté à l’écran par Zabou Breitman avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze). Deux ans plus tard, je dévorais d’une traite les six cents pages de Ensemble c’est tout (adapté par Claude Berri himself avec Audrey Tautou et Guillaume Canet). Du coup, j’achetais son tout premier recueil de nouvelles au titre tarabiscoté. Et puis Anna Gavalda a disparu. En 2013, elle a publié Billie, étrillé par la critique, que je n’ai pas lu. Et en 2017 un recueil de nouvelles qui sent trop les fonds de tiroir pour être crédibles.

Il a fallu attendre plus de vingt ans pour que Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part soit porté à l’écran. La tâche en est revenue à Arnaud Viard. En 2003, ce jeune réalisateur signait son premier film, Clara et moi, pour lequel j’avais eu un coup de foudre, au point de le classer dans mon Top 10 et d’en acheter la BO. ce blog n’existait pas encore ; mais je lui aurais mis sans hésiter quatre étoiles.

Il n’est pas facile de porter à l’écran un recueil de nouvelles. Je n’ai qu’un souvenir très confus de leur contenu. Aussi serai-je bien incapable de dire lesquelles Arnaud Viard a retenues, lesquelles il a écartées dans ce film choral quit met en scène quatre frères et sœurs.

Les acteurs y sont parfaits, à commencer par Jean-Paul Rouve qui, depuis quelques années, abandonne peu à peu le registre comique qui a fait son succès. Il est très émouvant dans le rôle de ce quadragénaire nostalgique, dévoré par le regret. Elsa Zylberstein a un petit rôle. C’est le troisième film d’elle qu’on voit en quinze jours après Selfie et Je ne rêve que de vous, tous deux sortis le 15 janvier. Et on réalise que sa voix haut perchée et ses yeux qui rient manquent au cinéma français. Enfin, il y a Camille Rowe, qui, non contente d’être la plus belle fille au monde, démontre qu’elle sait jouer.

Leurs vies banales ressemblent aux nôtres, avec leurs joies et leurs peines. On pleure beaucoup. Mais Je voudrais… n’en est pas pour autant un film larmoyant. Car ses larmes sont pudiques. Ses larmes font paradoxalement du bien. Je voudrais… est un feel-good movie triste, un mélodrame qui fait du bien.

La bande-annonce

Douze ans plus tôt Thomas (Niels Schneider) a quitté la ferme familiale pour aller s’expatrier au Canada. Il y revient pour sa mère (Hélène Vincent), mourante. Mais le conflit qui l’oppose à son père (Patrick d’Assumçao) n’a pas trouvé sa solution. Entretemps son frère est mort dans des circonstances mystérieuses. Il laisse une veuve, Mona (Adèle Exarchopoulos) et un petit garçon.

Douze ans plus tôt Thomas (Niels Schneider) a quitté la ferme familiale pour aller s’expatrier au Canada. Il y revient pour sa mère (Hélène Vincent), mourante. Mais le conflit qui l’oppose à son père (Patrick d’Assumçao) n’a pas trouvé sa solution. Entretemps son frère est mort dans des circonstances mystérieuses. Il laisse une veuve, Mona (Adèle Exarchopoulos) et un petit garçon.

Cuba. 1990. L’île communiste, privée du soutien de l’URSS étouffe sous l’embargo américain. Sans prévenir personne, René Gonzalez (Edgar Ramirez) décide de faire défection, abandonne sa femme et sa fille et rejoint Miami aux manettes d’un avion de tourisme. Quelques mois plus tard, un autre officier de l’armée de l’air cubaine le rejoint. Les deux hommes rejoignent à Miami la Fédération nationale américo-cubaine, un groupe de résistance anti-castriste qui porte secours aux réfugiés cubains qui tentent de gagner les côtes américaines à bord d’embarcations de fortunes mais qui est aussi impliquée dans le trafic de drogue et la réalisation d’actions violentes sur l’île.

Cuba. 1990. L’île communiste, privée du soutien de l’URSS étouffe sous l’embargo américain. Sans prévenir personne, René Gonzalez (Edgar Ramirez) décide de faire défection, abandonne sa femme et sa fille et rejoint Miami aux manettes d’un avion de tourisme. Quelques mois plus tard, un autre officier de l’armée de l’air cubaine le rejoint. Les deux hommes rejoignent à Miami la Fédération nationale américo-cubaine, un groupe de résistance anti-castriste qui porte secours aux réfugiés cubains qui tentent de gagner les côtes américaines à bord d’embarcations de fortunes mais qui est aussi impliquée dans le trafic de drogue et la réalisation d’actions violentes sur l’île. Allemagne. 1945. La Seconde guerre mondiale est sur le point de se terminer. Jojo (Roman Griffin Davis) a dix ans et pour lui tout est jeu. Il adore porter l’uniforme de la Deutsches Jungvolk qui fait subir à la jeunesse allemande un lavage de cerveau afin de l’enrégimenter dans l’effort de guerre. Et il n’a qu’une seule angoisse : ne pas être intégré à cette chaleureuse fraternité dirigée par un capitaine borgne de la Wehrmacht (Sam Rockwell). Pour le rasséréner, Jojo peut compter sur l’amour indéfectible de sa mère (Scarlett Johansson) et sur son ami imaginaire, Adolf Hitler (Taika Waititi).

Allemagne. 1945. La Seconde guerre mondiale est sur le point de se terminer. Jojo (Roman Griffin Davis) a dix ans et pour lui tout est jeu. Il adore porter l’uniforme de la Deutsches Jungvolk qui fait subir à la jeunesse allemande un lavage de cerveau afin de l’enrégimenter dans l’effort de guerre. Et il n’a qu’une seule angoisse : ne pas être intégré à cette chaleureuse fraternité dirigée par un capitaine borgne de la Wehrmacht (Sam Rockwell). Pour le rasséréner, Jojo peut compter sur l’amour indéfectible de sa mère (Scarlett Johansson) et sur son ami imaginaire, Adolf Hitler (Taika Waititi). Artiste désargenté, Picchio (Ugo Tognazzi) échoue dans une maison de retraite dirigée d’une main de fer par un ancien militaire. Ses gags hilarants ont tôt fait d’y semer la zizanie. Picchio y fait la connaissance de Renata (Ornella Mutti), une femme de chambre. Quand le retraité touche un magot qui lui permet de quitter son mouroir, il fuit à Rome avec la jeune fille.

Artiste désargenté, Picchio (Ugo Tognazzi) échoue dans une maison de retraite dirigée d’une main de fer par un ancien militaire. Ses gags hilarants ont tôt fait d’y semer la zizanie. Picchio y fait la connaissance de Renata (Ornella Mutti), une femme de chambre. Quand le retraité touche un magot qui lui permet de quitter son mouroir, il fuit à Rome avec la jeune fille. Les quatre enfants d’Aurore (Aurore Clément) l’entourent pour son soixante-dixième anniversaire dans sa grande maison de campagne : Jean-Pierre (Jean-Paul Rouve), l’aîné, est marié et père de famille mais n’a jamais oublié son premier amour ; Juliette (Alice Taglioni) apprend qu’elle attend enfin son premier enfant ; Mathieu (Benjamin Lavernhe) n’ose pas avouer sa flamme à une collègue de bureau ; Margaux (Camille Rowe), la benjamine, n’arrive pas à vivre de son art.

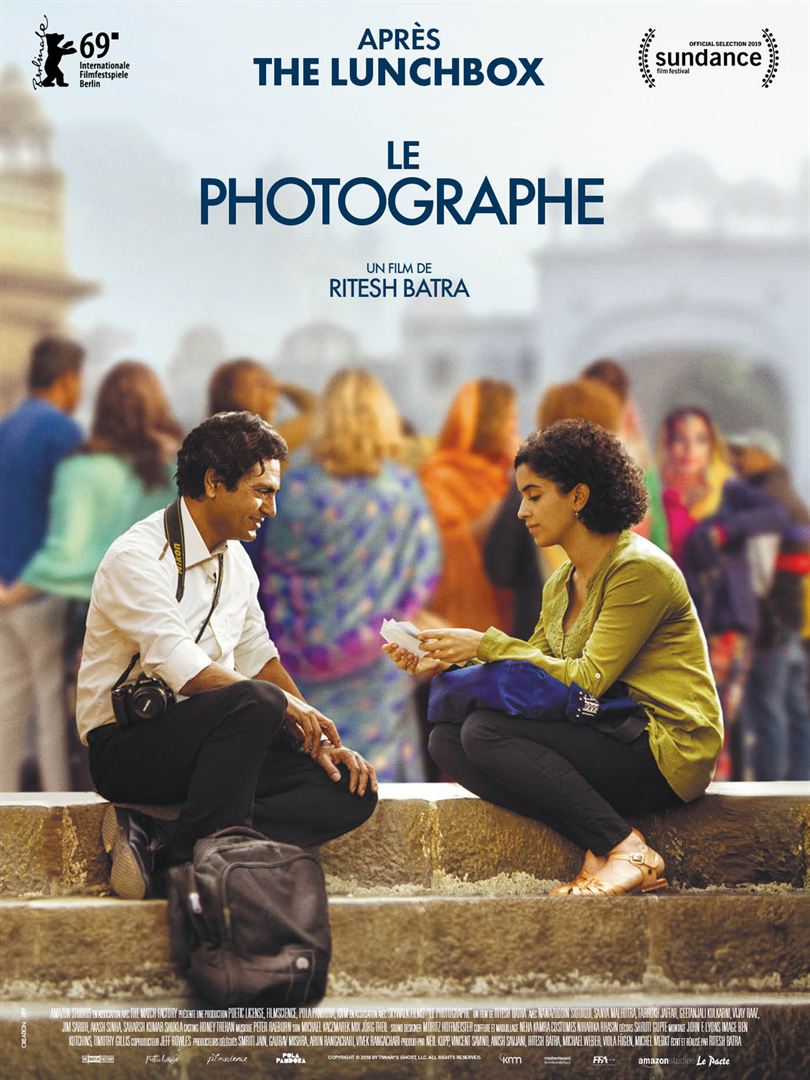

Les quatre enfants d’Aurore (Aurore Clément) l’entourent pour son soixante-dixième anniversaire dans sa grande maison de campagne : Jean-Pierre (Jean-Paul Rouve), l’aîné, est marié et père de famille mais n’a jamais oublié son premier amour ; Juliette (Alice Taglioni) apprend qu’elle attend enfin son premier enfant ; Mathieu (Benjamin Lavernhe) n’ose pas avouer sa flamme à une collègue de bureau ; Margaux (Camille Rowe), la benjamine, n’arrive pas à vivre de son art. Rafi est un Indien pauvre qui a quitté son village pour Bombay afin d’y rembourser la dette contractée par son père et racheter la maison familiale. Installé dans un appartement minuscule qu’il partage avec quelques camarades d’infortune, il travaille sur le front de mer, à la Porte de l’Inde, où il prend les touristes en photo. C’est là que sa route croise celle de Miloni, une jeune étudiante, première de sa classe, issue de la classe moyenne, dont les parents sont en train d’organiser l’avenir.

Rafi est un Indien pauvre qui a quitté son village pour Bombay afin d’y rembourser la dette contractée par son père et racheter la maison familiale. Installé dans un appartement minuscule qu’il partage avec quelques camarades d’infortune, il travaille sur le front de mer, à la Porte de l’Inde, où il prend les touristes en photo. C’est là que sa route croise celle de Miloni, une jeune étudiante, première de sa classe, issue de la classe moyenne, dont les parents sont en train d’organiser l’avenir. Le jeune Ulysse (Sandor Funtek, la révélation du film) vient de passer six mois en prison pour trafic de stupéfiants. Sa mère (Sandrine Bonnaire, qui depuis plus de trente ans creuse dans le cinéma français un sillon bien à elle à mi-chemin de Catherine Deneuve et de Juliette Binoche), profondément dépressive, exige des soins quotidiens et coûteux. Pour les financer, Ulysse n’a d’autre solution que de replonger dans la criminalité. Avec David (Alexis Manenti découvert dans

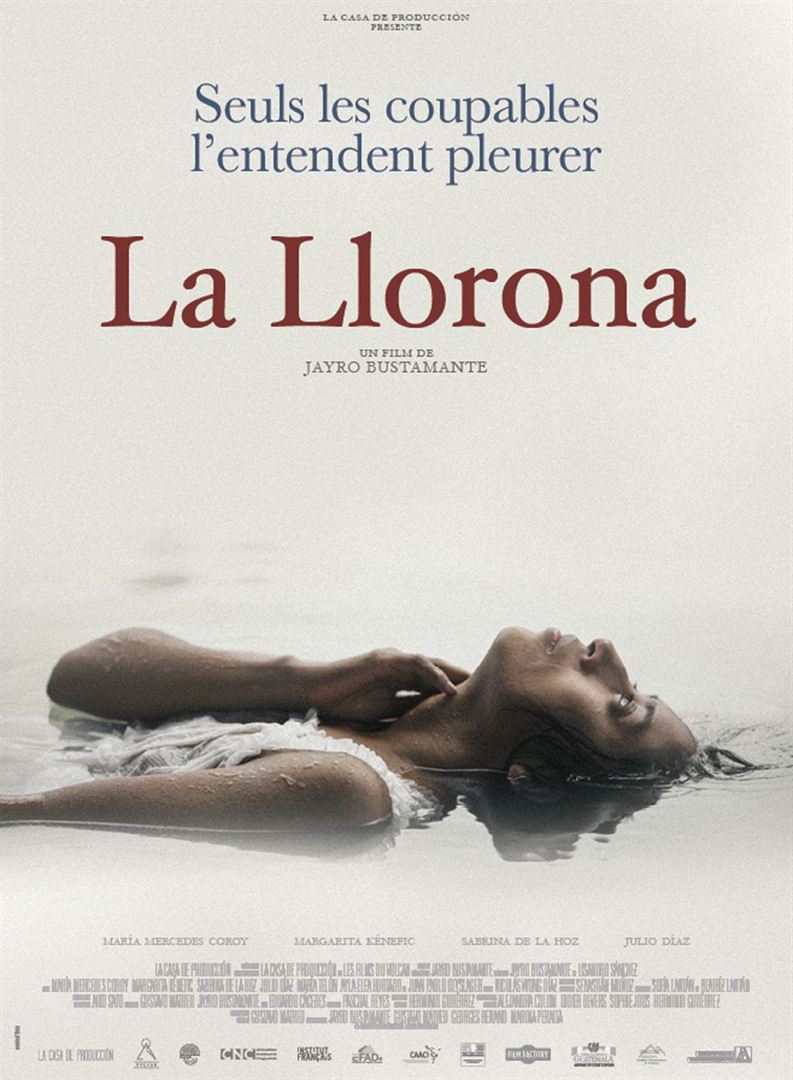

Le jeune Ulysse (Sandor Funtek, la révélation du film) vient de passer six mois en prison pour trafic de stupéfiants. Sa mère (Sandrine Bonnaire, qui depuis plus de trente ans creuse dans le cinéma français un sillon bien à elle à mi-chemin de Catherine Deneuve et de Juliette Binoche), profondément dépressive, exige des soins quotidiens et coûteux. Pour les financer, Ulysse n’a d’autre solution que de replonger dans la criminalité. Avec David (Alexis Manenti découvert dans  Le général guatémaltèque Monteverde a commis sur les populations mayas des exactions qui lui valent un procès pour génocide. Condamné dans un premier temps, puis blanchi, il doit se cloîtrer dans sa maison, sous la protection d’un escadron présidentiel d’une foule pacifique qui hurle sous ses fenêtres. Près de lui sont rassemblées sa femme, sa fille et sa petite-fille. Sa domesticité a fait défection à l’exception de Valeriana, la fidèle gouvernante qui recrute dans son village une aide, Alma. La jeune femme inspire au vieux général des cauchemars terrifiants.

Le général guatémaltèque Monteverde a commis sur les populations mayas des exactions qui lui valent un procès pour génocide. Condamné dans un premier temps, puis blanchi, il doit se cloîtrer dans sa maison, sous la protection d’un escadron présidentiel d’une foule pacifique qui hurle sous ses fenêtres. Près de lui sont rassemblées sa femme, sa fille et sa petite-fille. Sa domesticité a fait défection à l’exception de Valeriana, la fidèle gouvernante qui recrute dans son village une aide, Alma. La jeune femme inspire au vieux général des cauchemars terrifiants. Le lieutenant-colonel Breitner (Johan Heldenbergh) se voit confier la mission d’aller retrouver son ancien chef, le colonel Delignières (Olivier Gourmet) disparu dans les Aurès. Pour mener à bien sa tâche, il réunit autour de lui une troupe hétéroclite : sa compagne, une fière guerrière hmong (Linh-Dan Pham), un tireur d’élite illettré et raciste (Pierre Lottin), un sergent-chef sénégalais (Steve Tientcheu). En chemin, ils font prisonnier une artificière du FLN (Lyna Khoudri).

Le lieutenant-colonel Breitner (Johan Heldenbergh) se voit confier la mission d’aller retrouver son ancien chef, le colonel Delignières (Olivier Gourmet) disparu dans les Aurès. Pour mener à bien sa tâche, il réunit autour de lui une troupe hétéroclite : sa compagne, une fière guerrière hmong (Linh-Dan Pham), un tireur d’élite illettré et raciste (Pierre Lottin), un sergent-chef sénégalais (Steve Tientcheu). En chemin, ils font prisonnier une artificière du FLN (Lyna Khoudri). Scandale est inspiré d’une histoire vraie. À l’été 2016, en pleine campagne présidentielle américaine, Robert Ailes (John Lithgow), le tout-puissant patron de la chaîne d’information Fox News a été licencié par Robert Murdoch suite aux accusations de harcèlement sexuel lancées contre lui.

Scandale est inspiré d’une histoire vraie. À l’été 2016, en pleine campagne présidentielle américaine, Robert Ailes (John Lithgow), le tout-puissant patron de la chaîne d’information Fox News a été licencié par Robert Murdoch suite aux accusations de harcèlement sexuel lancées contre lui.