En 1962, Tony Lip (Viggo Mortensen), un Italien du Bronx, est embauché comme chauffeur par Don Shirley (Mahershala Ali), un pianiste de concert, pour une tournée dans le Sud ségrégationniste.

En 1962, Tony Lip (Viggo Mortensen), un Italien du Bronx, est embauché comme chauffeur par Don Shirley (Mahershala Ali), un pianiste de concert, pour une tournée dans le Sud ségrégationniste.

Green Book est un film que ni le sujet ni la bande annonce ne donne vraiment envie d’aller voir. On escompte un aspirateur à Oscars, un Miss Daisy et son chauffeur (le plus mauvais des Oscars du meilleur film de ces trente dernières années) à l’envers, construit sur les mêmes ressorts.

On se tromperait pourtant en passant à côté de ce petit bijou sublimé par le jeu de ses deux acteurs. Il est difficile de dire qui de Viggo Mortensen et de Mahershala Ali est le meilleur. Le premier, qui a pris vingt kilos pour le rôle et l’accent de De Niro dans Le Parrain, est un « rital » débonnaire, bon mari et bon père de famille, couturé de préjugés. Le second est un esthète en plein mal-être existentiel : son raffinement l’a éloigné de ses frères de couleur tandis que les lois ségrégationnistes de l’Amérique raciste en font encore aux yeux des Blancs un paria, autorisé à jouer pour eux mais pas à partager leurs toilettes. Il étouffe de solitude, prisonnier de sa double minorité, raciale et sexuelle.

Don Shirley est un « Bounty », noir dehors, blanc dedans ; Tony Lip est un demi-nègre dont le statut et le mode de vie (alimentation, goûts musicaux) le rapprochent plus des Noirs que des Blancs. Aux enjeux de la question raciale se croisent ceux de la question sociale.

Ce road movie égrène sans surprise les différents épisodes de la tournée des deux hommes que tout oppose a priori. Elles sont autant d’occasions de les rapprocher. La façon dont par exemple l’homosexualité de Don Shirley est révélée est admirable de délicatesse.

On en devine par avance les rebondissements jusqu’à la scène finale. Pour convenue et prévisible qu’elle soit, elle n’en fera pas moins couler une larme.

C’est l’été dans un camping au bord de la Dordogne. Une rumeur court : une panthère en liberté dans les bois s’attaque aux hommes. Elle en aurait déjà tué un l’an passé et serait peut-être la cause de la disparition de deux autres.

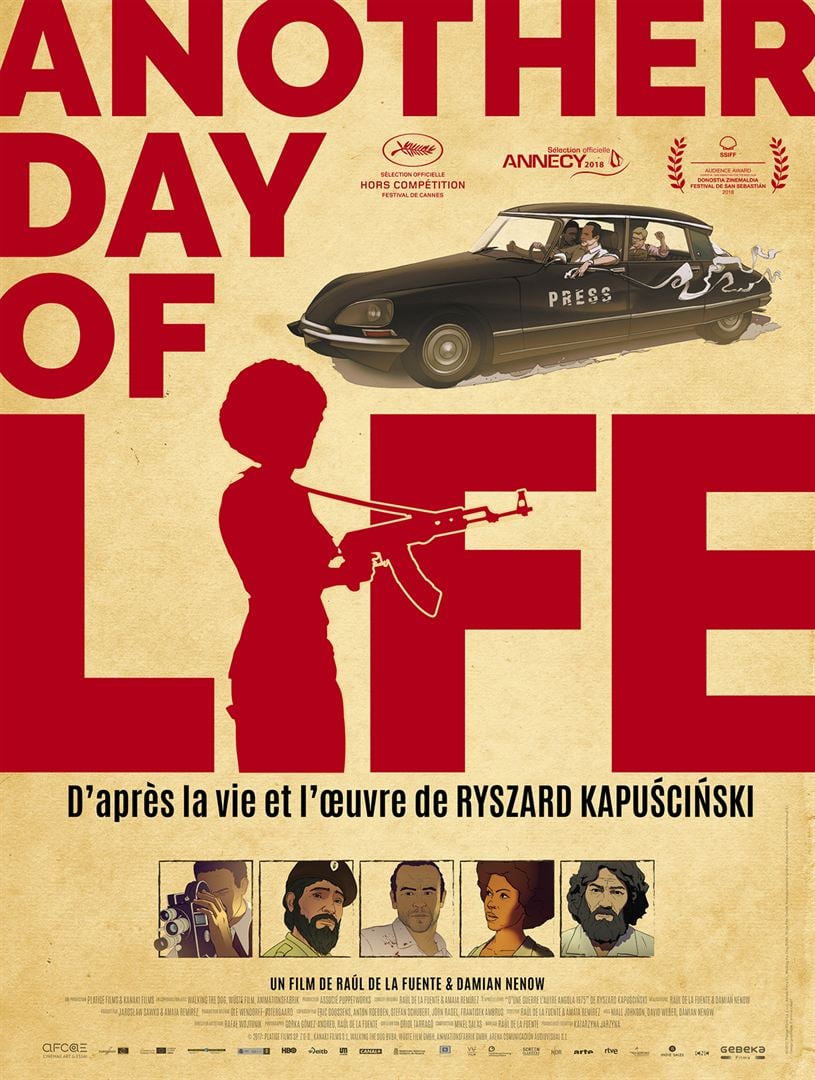

C’est l’été dans un camping au bord de la Dordogne. Une rumeur court : une panthère en liberté dans les bois s’attaque aux hommes. Elle en aurait déjà tué un l’an passé et serait peut-être la cause de la disparition de deux autres. En 1975, le Portugal quitte ses colonies africaines. La date de l’indépendance de l’Angola est fixée au 11 novembre. Deux mouvements se disputent le pouvoir : le MPLA d’obédience communiste et l’UNITA soutenue par les Américains.

En 1975, le Portugal quitte ses colonies africaines. La date de l’indépendance de l’Angola est fixée au 11 novembre. Deux mouvements se disputent le pouvoir : le MPLA d’obédience communiste et l’UNITA soutenue par les Américains. Simon (Jérémie Renier) est pneumologue à l’hôpital. Il est aimé et respecté de tous : de ses collègues qui admirent son professionnalisme, des malades avec qui il sait garder la bonne distance, du personnel soignant dont il partage les conditions de travail pas toujours faciles, de l’interne (Zita Henrot) qui a pour lui les yeux de Chimène.

Simon (Jérémie Renier) est pneumologue à l’hôpital. Il est aimé et respecté de tous : de ses collègues qui admirent son professionnalisme, des malades avec qui il sait garder la bonne distance, du personnel soignant dont il partage les conditions de travail pas toujours faciles, de l’interne (Zita Henrot) qui a pour lui les yeux de Chimène. Un savant fou (Michel Fau) terré dans un sous-marin veut créer « l’androgyne », l’homme et la femme réunis dans un couple idéal. Il a identifié deux cobayes : Dolorès Rivers (Arielle Dombasle), une réalisatrice de films, et Nicolas Atlante (Nicolas Ker), un chanteur de rock. Avec l’aide de trois producteurs, il convainc la première de recruter le second pour son prochain film qui sera tourné à Venise et en Égypte.

Un savant fou (Michel Fau) terré dans un sous-marin veut créer « l’androgyne », l’homme et la femme réunis dans un couple idéal. Il a identifié deux cobayes : Dolorès Rivers (Arielle Dombasle), une réalisatrice de films, et Nicolas Atlante (Nicolas Ker), un chanteur de rock. Avec l’aide de trois producteurs, il convainc la première de recruter le second pour son prochain film qui sera tourné à Venise et en Égypte. Ben Burns (Lucas Hedges) a dix-neuf ans. Il est toxicomane. En cure, il vient passer Noël chez ses parents : Holly (Julia Roberts), sa mère, Ivy, sa sœur, Neal son beau-père qu’Holly a épousé après s’être séparée du père de Ben et d’Ivy, ses deux demi-frère et sœur enfin, plus jeunes. Sans oublier le chien Ponce.

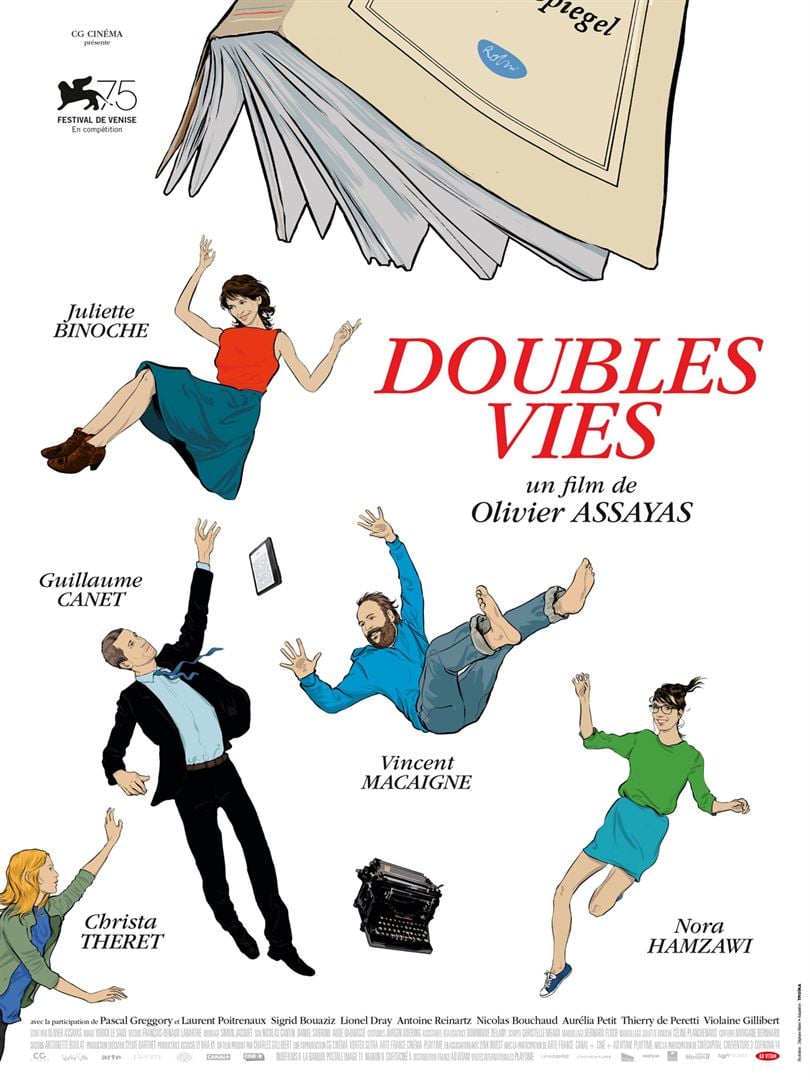

Ben Burns (Lucas Hedges) a dix-neuf ans. Il est toxicomane. En cure, il vient passer Noël chez ses parents : Holly (Julia Roberts), sa mère, Ivy, sa sœur, Neal son beau-père qu’Holly a épousé après s’être séparée du père de Ben et d’Ivy, ses deux demi-frère et sœur enfin, plus jeunes. Sans oublier le chien Ponce. Alain (Guillaume Canet) est le nouveau directeur d’une maison d’édition respectée mais fragile. Pour la moderniser, il vient d’engager Laure (Christa Théret) en lui confiant le soin du développement numérique et a bientôt une liaison avec elle.

Alain (Guillaume Canet) est le nouveau directeur d’une maison d’édition respectée mais fragile. Pour la moderniser, il vient d’engager Laure (Christa Théret) en lui confiant le soin du développement numérique et a bientôt une liaison avec elle. En 1988, aux États-Unis, Ronald Reagan achève son second mandat. Les Démocrates espèrent reconquérir la Maison-Blanche. Parmi les candidats, le sénateur du Colorado, Gary Hart, fait la course en tête. Jeune, intelligent, charismatique, moderne, il fait figure de nouveau Kennedy.

En 1988, aux États-Unis, Ronald Reagan achève son second mandat. Les Démocrates espèrent reconquérir la Maison-Blanche. Parmi les candidats, le sénateur du Colorado, Gary Hart, fait la course en tête. Jeune, intelligent, charismatique, moderne, il fait figure de nouveau Kennedy. Un adolescent blesse gravement le caïd du lycée qui rackettait son camarade. Sa meilleure amie, qui vit seule avec une mère revêche, entretient une liaison adultère avec le directeur adjoint du même lycée. Son voisin, un militaire veuf et retraité, est expulsé de chez lui par ses enfants qui ne supportent plus la cohabitation. Le frère du caïd blessé poursuit notre héros pour se venger mais doit gérer les conséquences du suicide de son meilleur ami.

Un adolescent blesse gravement le caïd du lycée qui rackettait son camarade. Sa meilleure amie, qui vit seule avec une mère revêche, entretient une liaison adultère avec le directeur adjoint du même lycée. Son voisin, un militaire veuf et retraité, est expulsé de chez lui par ses enfants qui ne supportent plus la cohabitation. Le frère du caïd blessé poursuit notre héros pour se venger mais doit gérer les conséquences du suicide de son meilleur ami. Ayka a vingt-cinq ans. Elle a quitté le Kirghizistan pour la Russie dans l’espoir d’une vie meilleure. Mais elle accumule les déboires à Moscou. Logée par un marchand de sommeil dans un appartement communautaire surpeuplé, elle est exploitée par des employeurs qui profitent de son statut de sans papiers. Pour lancer un petit atelier de couture, elle s’est endettée et est maintenant harcelée par ses créanciers aux pratiques mafieuses. Quand elle tombe enceinte, elle n’a d’autre alternative que d’abandonner à la maternité son nouveau-né.

Ayka a vingt-cinq ans. Elle a quitté le Kirghizistan pour la Russie dans l’espoir d’une vie meilleure. Mais elle accumule les déboires à Moscou. Logée par un marchand de sommeil dans un appartement communautaire surpeuplé, elle est exploitée par des employeurs qui profitent de son statut de sans papiers. Pour lancer un petit atelier de couture, elle s’est endettée et est maintenant harcelée par ses créanciers aux pratiques mafieuses. Quand elle tombe enceinte, elle n’a d’autre alternative que d’abandonner à la maternité son nouveau-né.