Pour garantir la confidentialité de la sortie du dernier tome d’une trilogie à succès, oeuvre d’un romancier anonyme, l’éditeur Eric Angstrom (Lambert Wilson) réunit dans un bunker coupé du monde neuf personnes chargées de sa traduction.

Pour garantir la confidentialité de la sortie du dernier tome d’une trilogie à succès, oeuvre d’un romancier anonyme, l’éditeur Eric Angstrom (Lambert Wilson) réunit dans un bunker coupé du monde neuf personnes chargées de sa traduction.

Malgré ces mesures de sécurité draconiennes, les dix premières pages du roman sont bientôt mises en ligne gratuitement. Le hacker réclame une rançon faramineuse sous la menace de dévoiler le reste du roman. Le coupable se cache nécessairement parmi les neuf traducteurs.

Le pitch des Traducteurs met l’eau à la bouche. On escomptait le même plaisir à ce Cluedo que celui qu’on a pris, il y a quelques semaines, devant À couteaux tirés. Las ! la déception est aussi grande que l’attente était forte.

Rien ne marche. À commencer par l’interprétation grand-guignolesque de Lambert Wilson qui semble, depuis Matrix, condamné à interpréter des rôles de méchants Mérovingiens, grands seigneurs et grandiloquents. Le reste du casting, très cosmopolite, n’est guère plus convaincant. Les neuf acteurs caricaturent les nationalités qu’ils représentent : l’Italien est beau parleur, l’Allemande maniaque de l’ordre et le Grec…. homo. Soupirs. Même la toujours excellente Sidse Babett Knudsen, l’héroïne de Borgen, réussit à mal jouer. [Au passage, on se demande bien pourquoi le roman serait traduit en danois et en grec et pas en arabe, en japonais ou en turc]

L’intérêt d’un whodunit repose sur deux ingrédients : l’épaisseur de l’énigme et la subtilité de sa résolution. Hélas, les deux font défaut. L’énigme se réduit au résumé que j’en ai fait tout à l’heure. Sa résolution qui essaie pathétiquement de multiplier les rebondissements – y inclus une scène d’action sur la ligne 6 du métro dont on apprendra plus tard qu’elle ne servait à rien – défie l’entendement et n’excite jamais l’intelligence.

Une catastrophe pathétique…

Tyler et Emily sont deux rejetons de la classe moyenne supérieure. La vie pour eux sous le soleil de Floride, dans la splendide maison de leurs parents, pendant les dernières années de lycée, ressemble à un rêve éveillé. Coaché par son père qui lui impose une discipline de fer, Tyler est un des meilleurs éléments de l’équipe de lutte. Il vit une idylle avec Alexis, l’une des plus jolies filles du collège.

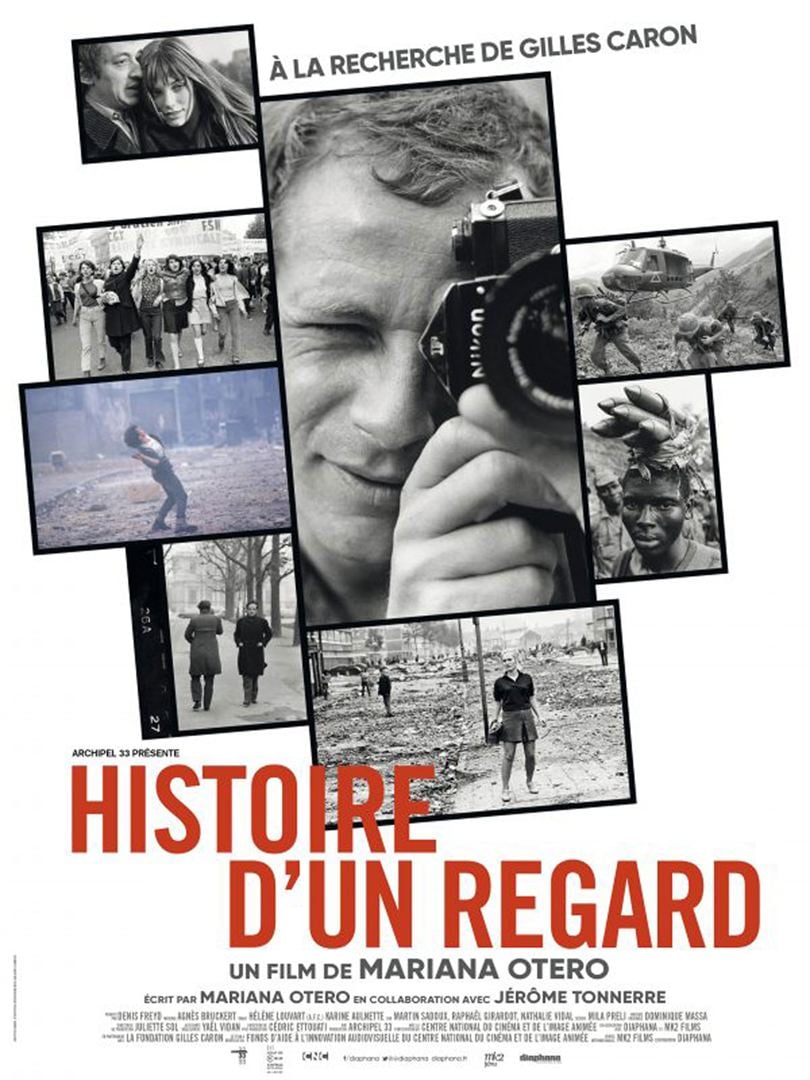

Tyler et Emily sont deux rejetons de la classe moyenne supérieure. La vie pour eux sous le soleil de Floride, dans la splendide maison de leurs parents, pendant les dernières années de lycée, ressemble à un rêve éveillé. Coaché par son père qui lui impose une discipline de fer, Tyler est un des meilleurs éléments de l’équipe de lutte. Il vit une idylle avec Alexis, l’une des plus jolies filles du collège. Gilles Caron (1939-1970) a couvert pour l’agence Gamma l’actualité avant de disparaître au Cambodge. Il est l’auteur de quelques unes des photos les plus iconiques de l’époque. La documentariste Mariana Otero reprend ses planches contacts et décrypte les photos qu’il a prises au Vietnam, au Biafra, au Tibesti, en Israel pendant la guerre des Six Jours, en Irlande du Nord et à Paris pendant mai 68.

Gilles Caron (1939-1970) a couvert pour l’agence Gamma l’actualité avant de disparaître au Cambodge. Il est l’auteur de quelques unes des photos les plus iconiques de l’époque. La documentariste Mariana Otero reprend ses planches contacts et décrypte les photos qu’il a prises au Vietnam, au Biafra, au Tibesti, en Israel pendant la guerre des Six Jours, en Irlande du Nord et à Paris pendant mai 68. En août 2013, une statue grecque, dans un extraordinaire état de conservation, est retrouvée par des pêcheurs au large de Gaza. La nouvelle agite vite le monde des conservateurs et des collectionneurs. Mais bientôt l’Apollon de Gaza disparaît.

En août 2013, une statue grecque, dans un extraordinaire état de conservation, est retrouvée par des pêcheurs au large de Gaza. La nouvelle agite vite le monde des conservateurs et des collectionneurs. Mais bientôt l’Apollon de Gaza disparaît. Douze ans plus tôt Thomas (Niels Schneider) a quitté la ferme familiale pour aller s’expatrier au Canada. Il y revient pour sa mère (Hélène Vincent), mourante. Mais le conflit qui l’oppose à son père (Patrick d’Assumçao) n’a pas trouvé sa solution. Entretemps son frère est mort dans des circonstances mystérieuses. Il laisse une veuve, Mona (Adèle Exarchopoulos) et un petit garçon.

Douze ans plus tôt Thomas (Niels Schneider) a quitté la ferme familiale pour aller s’expatrier au Canada. Il y revient pour sa mère (Hélène Vincent), mourante. Mais le conflit qui l’oppose à son père (Patrick d’Assumçao) n’a pas trouvé sa solution. Entretemps son frère est mort dans des circonstances mystérieuses. Il laisse une veuve, Mona (Adèle Exarchopoulos) et un petit garçon. Cuba. 1990. L’île communiste, privée du soutien de l’URSS étouffe sous l’embargo américain. Sans prévenir personne, René Gonzalez (Edgar Ramirez) décide de faire défection, abandonne sa femme et sa fille et rejoint Miami aux manettes d’un avion de tourisme. Quelques mois plus tard, un autre officier de l’armée de l’air cubaine le rejoint. Les deux hommes rejoignent à Miami la Fédération nationale américo-cubaine, un groupe de résistance anti-castriste qui porte secours aux réfugiés cubains qui tentent de gagner les côtes américaines à bord d’embarcations de fortunes mais qui est aussi impliquée dans le trafic de drogue et la réalisation d’actions violentes sur l’île.

Cuba. 1990. L’île communiste, privée du soutien de l’URSS étouffe sous l’embargo américain. Sans prévenir personne, René Gonzalez (Edgar Ramirez) décide de faire défection, abandonne sa femme et sa fille et rejoint Miami aux manettes d’un avion de tourisme. Quelques mois plus tard, un autre officier de l’armée de l’air cubaine le rejoint. Les deux hommes rejoignent à Miami la Fédération nationale américo-cubaine, un groupe de résistance anti-castriste qui porte secours aux réfugiés cubains qui tentent de gagner les côtes américaines à bord d’embarcations de fortunes mais qui est aussi impliquée dans le trafic de drogue et la réalisation d’actions violentes sur l’île. Allemagne. 1945. La Seconde guerre mondiale est sur le point de se terminer. Jojo (Roman Griffin Davis) a dix ans et pour lui tout est jeu. Il adore porter l’uniforme de la Deutsches Jungvolk qui fait subir à la jeunesse allemande un lavage de cerveau afin de l’enrégimenter dans l’effort de guerre. Et il n’a qu’une seule angoisse : ne pas être intégré à cette chaleureuse fraternité dirigée par un capitaine borgne de la Wehrmacht (Sam Rockwell). Pour le rasséréner, Jojo peut compter sur l’amour indéfectible de sa mère (Scarlett Johansson) et sur son ami imaginaire, Adolf Hitler (Taika Waititi).

Allemagne. 1945. La Seconde guerre mondiale est sur le point de se terminer. Jojo (Roman Griffin Davis) a dix ans et pour lui tout est jeu. Il adore porter l’uniforme de la Deutsches Jungvolk qui fait subir à la jeunesse allemande un lavage de cerveau afin de l’enrégimenter dans l’effort de guerre. Et il n’a qu’une seule angoisse : ne pas être intégré à cette chaleureuse fraternité dirigée par un capitaine borgne de la Wehrmacht (Sam Rockwell). Pour le rasséréner, Jojo peut compter sur l’amour indéfectible de sa mère (Scarlett Johansson) et sur son ami imaginaire, Adolf Hitler (Taika Waititi). Les quatre enfants d’Aurore (Aurore Clément) l’entourent pour son soixante-dixième anniversaire dans sa grande maison de campagne : Jean-Pierre (Jean-Paul Rouve), l’aîné, est marié et père de famille mais n’a jamais oublié son premier amour ; Juliette (Alice Taglioni) apprend qu’elle attend enfin son premier enfant ; Mathieu (Benjamin Lavernhe) n’ose pas avouer sa flamme à une collègue de bureau ; Margaux (Camille Rowe), la benjamine, n’arrive pas à vivre de son art.

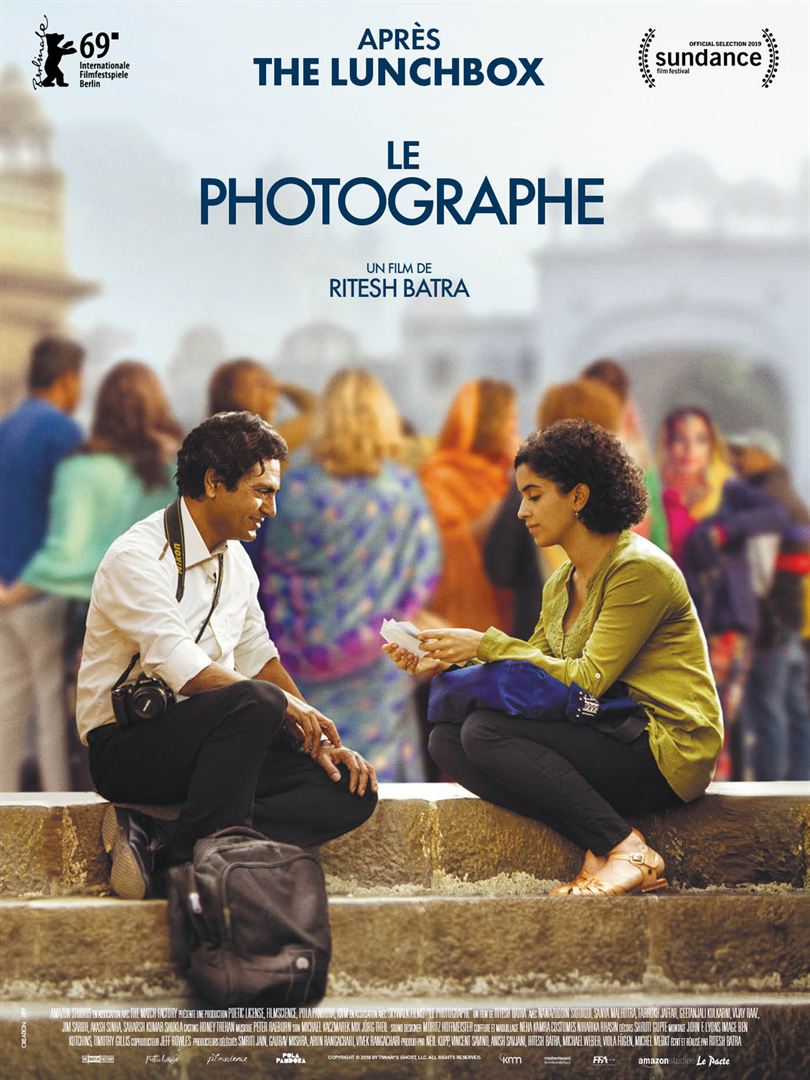

Les quatre enfants d’Aurore (Aurore Clément) l’entourent pour son soixante-dixième anniversaire dans sa grande maison de campagne : Jean-Pierre (Jean-Paul Rouve), l’aîné, est marié et père de famille mais n’a jamais oublié son premier amour ; Juliette (Alice Taglioni) apprend qu’elle attend enfin son premier enfant ; Mathieu (Benjamin Lavernhe) n’ose pas avouer sa flamme à une collègue de bureau ; Margaux (Camille Rowe), la benjamine, n’arrive pas à vivre de son art. Rafi est un Indien pauvre qui a quitté son village pour Bombay afin d’y rembourser la dette contractée par son père et racheter la maison familiale. Installé dans un appartement minuscule qu’il partage avec quelques camarades d’infortune, il travaille sur le front de mer, à la Porte de l’Inde, où il prend les touristes en photo. C’est là que sa route croise celle de Miloni, une jeune étudiante, première de sa classe, issue de la classe moyenne, dont les parents sont en train d’organiser l’avenir.

Rafi est un Indien pauvre qui a quitté son village pour Bombay afin d’y rembourser la dette contractée par son père et racheter la maison familiale. Installé dans un appartement minuscule qu’il partage avec quelques camarades d’infortune, il travaille sur le front de mer, à la Porte de l’Inde, où il prend les touristes en photo. C’est là que sa route croise celle de Miloni, une jeune étudiante, première de sa classe, issue de la classe moyenne, dont les parents sont en train d’organiser l’avenir. Le jeune Ulysse (Sandor Funtek, la révélation du film) vient de passer six mois en prison pour trafic de stupéfiants. Sa mère (Sandrine Bonnaire, qui depuis plus de trente ans creuse dans le cinéma français un sillon bien à elle à mi-chemin de Catherine Deneuve et de Juliette Binoche), profondément dépressive, exige des soins quotidiens et coûteux. Pour les financer, Ulysse n’a d’autre solution que de replonger dans la criminalité. Avec David (Alexis Manenti découvert dans

Le jeune Ulysse (Sandor Funtek, la révélation du film) vient de passer six mois en prison pour trafic de stupéfiants. Sa mère (Sandrine Bonnaire, qui depuis plus de trente ans creuse dans le cinéma français un sillon bien à elle à mi-chemin de Catherine Deneuve et de Juliette Binoche), profondément dépressive, exige des soins quotidiens et coûteux. Pour les financer, Ulysse n’a d’autre solution que de replonger dans la criminalité. Avec David (Alexis Manenti découvert dans