Le petit village du Mêle-sur-Sarthe s’enfonce dans la crise de la viande. Son maire (François Cluzel) voit l’occasion d’attirer l’attention de l’opinion publique quand un célèbre artiste américain (Toby Jones) lui propose de déshabiller la population sur un champ qui lui a tapé dans l’œil. Reste à convaincre les habitants.

Le petit village du Mêle-sur-Sarthe s’enfonce dans la crise de la viande. Son maire (François Cluzel) voit l’occasion d’attirer l’attention de l’opinion publique quand un célèbre artiste américain (Toby Jones) lui propose de déshabiller la population sur un champ qui lui a tapé dans l’œil. Reste à convaincre les habitants.

J’ai un faible pour les films chorale. Qu’ils soient français (Les petits mouchoirs, Le Sens de la fête) ou américains (Babel, Collision), j’aime la richesse de leurs sous-intrigues, le talent du scénariste à les entrelacer, les rôles en or qu’ils offrent à leurs nombreux acteurs. C’est donc, malgré son pitch cucul, avec un a priori favorable que je suis allé voir le dernier film de Philippe Le Guay qui en avait déjà signé deux : Le Coût de la vie et Les Femmes du sixième étage.

Car si Normandie nue est organisé autour d’une intrigue principale (le maire parviendra-t-il à convaincre ses concitoyens de poser sous l’objectif du photographe américain ?), il en articule plusieurs. On y croise un Parisien en mal de verdure, hélas allergique à la campagne (François-Xavier Demaison tordant), un boucher jaloux qui refuse que sa femme se dénude au nez de ses voisins (Gregory Gadebois toujours parfait), un paysan dépressif qui ne se console pas du suicide de son père et se bat pour récupérer le champ dont il a été spolié (la grande silhouette dégingandée de Philippe Rebbot), un jeune revenu au village le temps de vendre la boutique de son père (Arthur Dupont). C’est beaucoup. C’est sans doute trop. Et c’est inégal. Par exemple les saynètes avec François-Xavier Demaison, pour hilarantes qu’elles soient, n’ont aucun lien avec l’intrigue principale.

Sans doute Philippe Le Guay parvient-il à croquer avec tendresse le monde paysan – comme il le faisait avec autant de bienveillance pour le monde des chambres de bonne parisiennes. Sans doute peut-il s’appuyer sur une distribution impeccable, au premier rang de laquelle se distingue comme d’habitude François Cluzet dont je suis un fan de la première heure et dont le jeu, aussi répétitif soit-il, ne me lasse pas. Mais cette comédie gentillette à l’issue convenue n’a pas le piquant du Sens de la fête – dont la réussite doit beaucoup aux dialogues ici bien fades. Elle n’a pas la grâce de La Famille Bélier ou l’acuité de Petit paysan qui, l’un et l’autre, avaient pour cadre la campagne française et qui, chacun dans leur registre, ont connu un succès public mérité.

Le 9 mai 1940, l’opposition retire sa confiance à Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique. Le lendemain, Sir Winston Churchill le remplace, forme avec Attlee, Halifax et Chamberlain un cabinet d’union nationale et prononce à la Chambre un discours resté célèbre. Son programme : faire la guerre alors que les membres de son cabinet, craignant la défaite de la France et l’isolement du Royaume-Uni sont favorables à une paix séparée avec Hitler.

Le 9 mai 1940, l’opposition retire sa confiance à Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique. Le lendemain, Sir Winston Churchill le remplace, forme avec Attlee, Halifax et Chamberlain un cabinet d’union nationale et prononce à la Chambre un discours resté célèbre. Son programme : faire la guerre alors que les membres de son cabinet, craignant la défaite de la France et l’isolement du Royaume-Uni sont favorables à une paix séparée avec Hitler. Ancien espoir, Franck (Franck Gastambide) n’est jamais passé pro faute de talent. Mais il n’a pas quitté le FC Nantes qui l’a formé et y ai devenu l’homme à tout faire de son président (Hippolyte Girardot). Tout en gardant un œil protecteur sur les amateurs, c’est lui qui cornaque les pros, fait leurs courses, leur évite les sorties de route.

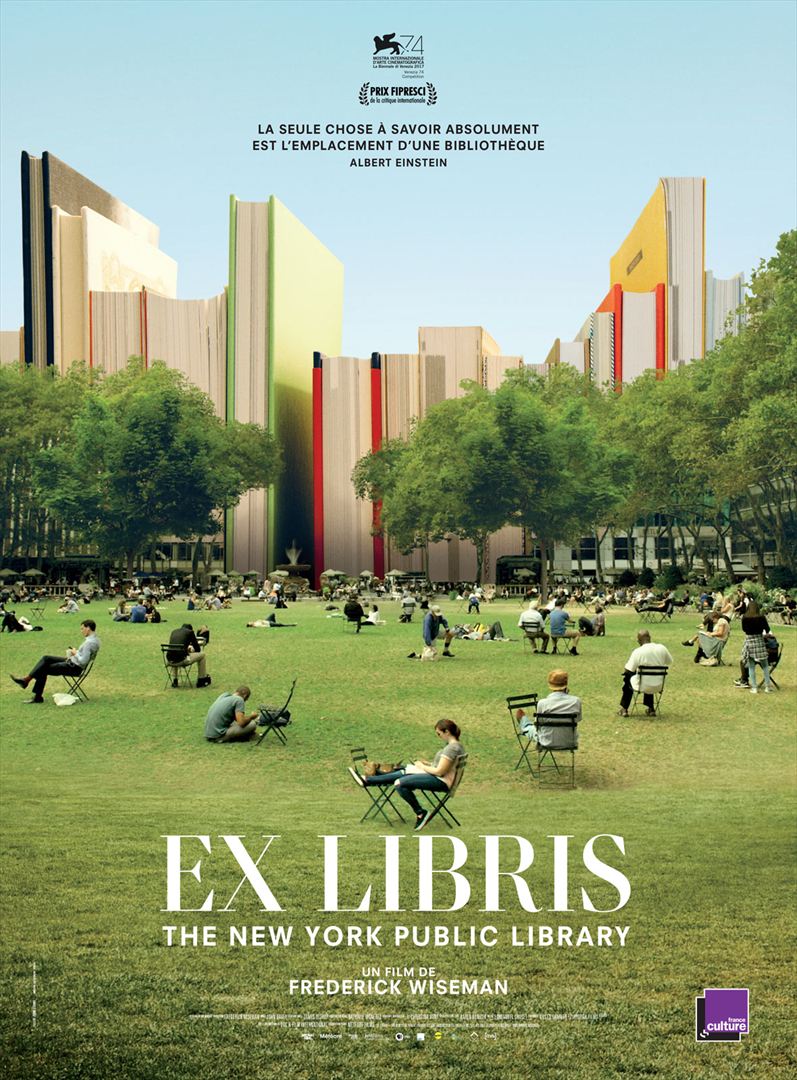

Ancien espoir, Franck (Franck Gastambide) n’est jamais passé pro faute de talent. Mais il n’a pas quitté le FC Nantes qui l’a formé et y ai devenu l’homme à tout faire de son président (Hippolyte Girardot). Tout en gardant un œil protecteur sur les amateurs, c’est lui qui cornaque les pros, fait leurs courses, leur évite les sorties de route. À près de quatre-vingt-dix ans, Frederick Wiseman continue inlassablement à radiographier les États-Unis. Qu’il filme un hôpital psychiatrique (

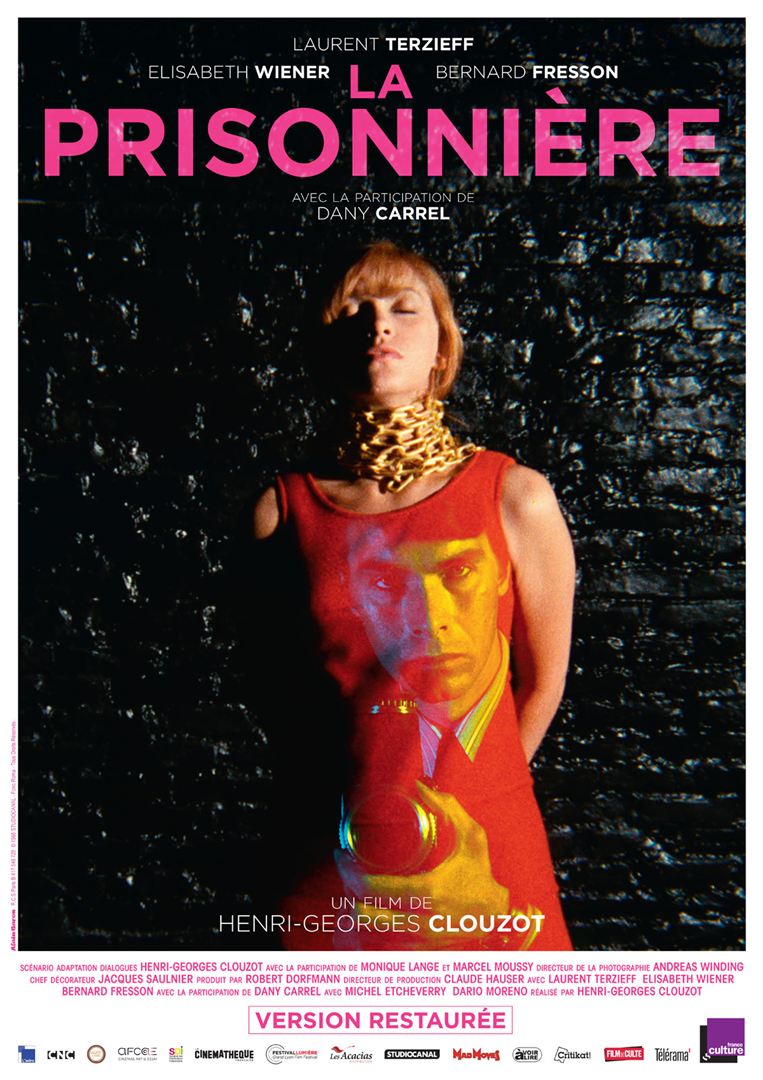

À près de quatre-vingt-dix ans, Frederick Wiseman continue inlassablement à radiographier les États-Unis. Qu’il filme un hôpital psychiatrique ( On connaît de Clouzot les chefs d’œuvre en noir et blanc qu’il a réalisés pendant les années quarante et cinquante : L’Assassin habite au 21, Le Corbeau, Quai des Orfèvres, Le Salaire de la peur, Les Diaboliques…

On connaît de Clouzot les chefs d’œuvre en noir et blanc qu’il a réalisés pendant les années quarante et cinquante : L’Assassin habite au 21, Le Corbeau, Quai des Orfèvres, Le Salaire de la peur, Les Diaboliques… Alex (Kate Winslet) est photographe et se marie le lendemain. Ben (Idris Elba) est un chirurgien attendu pour une opération urgente. Ils sont tous deux bloqués dans l’Idaho et décide d’affréter un bimoteur. Hélas, l’avion s’écrase dans des montages enneigées.

Alex (Kate Winslet) est photographe et se marie le lendemain. Ben (Idris Elba) est un chirurgien attendu pour une opération urgente. Ils sont tous deux bloqués dans l’Idaho et décide d’affréter un bimoteur. Hélas, l’avion s’écrase dans des montages enneigées.

Daniel (Gael Garcia Bernal) ne se remet pas de la mort de son meilleur ami (Nahuel Perez Biscayart). Il échoue dans un hôtel miteux tenu par Michel (Karim Leklou). Francine (Marine Vacth) y occupe aussi une chambre.

Daniel (Gael Garcia Bernal) ne se remet pas de la mort de son meilleur ami (Nahuel Perez Biscayart). Il échoue dans un hôtel miteux tenu par Michel (Karim Leklou). Francine (Marine Vacth) y occupe aussi une chambre. Dans un avenir proche, des scientifiques norvégiens sont parvenus à miniaturiser l’humain. En quelques années le procédé se généralise. Il a un alibi écologique : la miniaturisation, qui permet la réduction de la pollution, est un remède à la surpopulation et à la raréfaction de l’espace et des ressources. Mais il a surtout un avantage individuel : les Américains miniaturisés peuvent espérer un bien meilleur niveau de vie (loyers ridicules, biens de consommation courante à prix minuscules). C’est ce second aspect qui séduit Paul Safranek, un ergothérapeute du Nebraska, et sa femme, fatigués d’une vie médiocre où l’accession à la propriété demeure un rêve inaccessible.

Dans un avenir proche, des scientifiques norvégiens sont parvenus à miniaturiser l’humain. En quelques années le procédé se généralise. Il a un alibi écologique : la miniaturisation, qui permet la réduction de la pollution, est un remède à la surpopulation et à la raréfaction de l’espace et des ressources. Mais il a surtout un avantage individuel : les Américains miniaturisés peuvent espérer un bien meilleur niveau de vie (loyers ridicules, biens de consommation courante à prix minuscules). C’est ce second aspect qui séduit Paul Safranek, un ergothérapeute du Nebraska, et sa femme, fatigués d’une vie médiocre où l’accession à la propriété demeure un rêve inaccessible. Picasso peint. Clouzot le filme.

Picasso peint. Clouzot le filme.