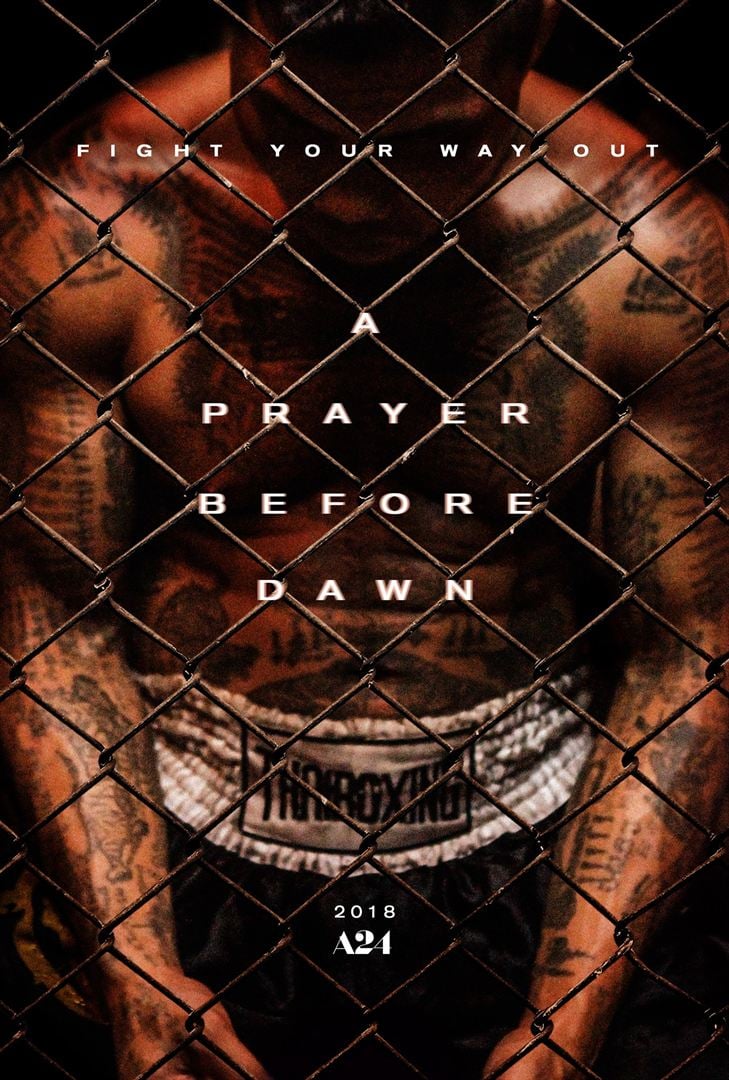

Billy Moore, un jeune Anglais, vit en Thaïlande. Il y livre à des combats de Muay Thai, un sport violent et exigeant. Billy survit avec les gains de ses combats et des petits trafic de yaba (une méthamphétamine très répandue en Asie). La police l’arrête. Il est jeté en prison.

Une prière avant l’aube est un titre déroutant. Car on ne prie pas souvent dans le film de Jean-Stéphane Sauvaire et que, si l’aube pointe, c’est au terme de nuits sans sommeil.

À ceux qui croyaient que les prisons thaïlandaises sont accueillantes, Une prière avant l’aube apportera un démenti cinglant. On est plus proches de Midnight Express et de ses cellules rongées par la vermine que de l’ambiance confraternelle du Journal de Bridget Jones 2.

La promiscuité y est étouffante, le bruit étourdissant, la violence omniprésente. La caméra de Jean-Stéphane Sauvaire, qui filme les personnages au plus près, restitue cette atmosphère étouffante. En saturant la bande-son de cris et d’invectives, sans les sous-titrer, il nous fait partager le désarroi et l’isolement de ce jeune Anglais lâché dans un environnement hostile. L’expérience est traumatisante : on assiste à une succession quasi-interrompue de scènes de violence, de viol, de meurtre… La douceur que Billy trouve dans les bras de M, un lady boy, constitue une rare oasis.

La boxe est tout à la fois l’expression et l’exutoire de cette violence omniprésente. Billy Moore va s’y adonner pour se sauver de l’addiction aux drogues. Là encore, ses combats sont filmés au plus près, sans aucune distance, nous en faisant partager l’adrénaline électrisante et la violence terrifiante.

On apprend à la fin du film que Billy Moore a vraiment existé. Comme le héros du film, il était un petit voyou et un drogué, emprisonné en Thaïlande pour trafic. Un carton nous apprend qu’il a été extradé au Royaume-Uni, qu’il a fini d’y purger sa peine et qu’il consacre désormais sa vie à aider de jeunes drogués. Il a raconté son histoire dans un livre à succès, publié en 2014 et porté à l’écran trois ans plus tard. Une prière avant l’aube a été projeté à Cannes, à la séance de minuit, en 2017. L’histoire serait édifiante si l’on n’apprenait pas par ailleurs que Billy Moore ne put assister à l’avant-première de son film en Grande-Bretagne : il avait été incarcéré quelques jours plus tôt à Liverpool pour vol à main armée.

Dans un futur post-apocalyptique l’humanité a été quasiment détruite par des créatures mystérieuses, dont l’ouïe ultra-sensible permet de détecter le moindre bruit et dont la motricité et la force ne laissent à leurs proies aucun sursis.

Dans un futur post-apocalyptique l’humanité a été quasiment détruite par des créatures mystérieuses, dont l’ouïe ultra-sensible permet de détecter le moindre bruit et dont la motricité et la force ne laissent à leurs proies aucun sursis. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, Juliet Ashton, une jeune romancière londonienne à succès, reçoit de Guernesey une lettre d’un fermier qui lui raconte comment, pendant l’occupation allemande, il a participé à la création d’un groupe de lecture. Sa curiosité aiguillonnée, la romancière se rend sur l’île, y fait la connaissance des membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates et pressent qu’on lui cache une partie de la vérité.

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, Juliet Ashton, une jeune romancière londonienne à succès, reçoit de Guernesey une lettre d’un fermier qui lui raconte comment, pendant l’occupation allemande, il a participé à la création d’un groupe de lecture. Sa curiosité aiguillonnée, la romancière se rend sur l’île, y fait la connaissance des membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates et pressent qu’on lui cache une partie de la vérité. À la mort de son père, le rabbin Krushka, Ronit (Rachel Weisz), qui s’était exilée à New York, revient à Londres. La jeune femme avait quitté la communauté juive orthodoxe où elle avait grandi dont elle ne supportait plus les règles étouffantes.

À la mort de son père, le rabbin Krushka, Ronit (Rachel Weisz), qui s’était exilée à New York, revient à Londres. La jeune femme avait quitté la communauté juive orthodoxe où elle avait grandi dont elle ne supportait plus les règles étouffantes. En 1964, à Paris, le jeune écrivain James Lord pose pour Alberto Giacomertti, l’immense artiste au sommet de sa gloire.

En 1964, à Paris, le jeune écrivain James Lord pose pour Alberto Giacomertti, l’immense artiste au sommet de sa gloire. Le fait divers avait glacé l’Italie : un adolescent de treize ans, fils d’un maffieux repenti, est kidnappé, emprisonné pendant plus de deux ans et finalement assassiné par ses ravisseurs en 1996 qui dissolvent son corps dans l’acide.

Le fait divers avait glacé l’Italie : un adolescent de treize ans, fils d’un maffieux repenti, est kidnappé, emprisonné pendant plus de deux ans et finalement assassiné par ses ravisseurs en 1996 qui dissolvent son corps dans l’acide. Dans la famille Graham, je demande la grand-mère Ellen. Pas de chance : elle vient de mourir. Sa fille Annie (Toni Collette) et son beau-fils Steve (Gabriel Byrne) ne semblent pas si affectés. On comprend que les dernières années d’Hélène, qui souffrait de schizophrénie et de démence sénile, n’ont pas été faciles. En revanche ses petits-enfants sont plus choqués : Peter qui tarde à sortir de l’adolescence et Charlie, la cadette, qui était la plus proche de sa grand-mère, qui vient d’y entrer.

Dans la famille Graham, je demande la grand-mère Ellen. Pas de chance : elle vient de mourir. Sa fille Annie (Toni Collette) et son beau-fils Steve (Gabriel Byrne) ne semblent pas si affectés. On comprend que les dernières années d’Hélène, qui souffrait de schizophrénie et de démence sénile, n’ont pas été faciles. En revanche ses petits-enfants sont plus choqués : Peter qui tarde à sortir de l’adolescence et Charlie, la cadette, qui était la plus proche de sa grand-mère, qui vient d’y entrer. Volontaire (adj.) : Qui veut fermement arriver à réaliser sa volonté.

Volontaire (adj.) : Qui veut fermement arriver à réaliser sa volonté. Jafar Panahi n’a jamais été aussi fécond que depuis qu’il est bâillonné par le pouvoir iranien. Condamné en 2010 à une peine d’emprisonnement de six années qu’il n’exécute pas tant qu’il tourne de films, il en a tourné depuis sous le manteau pas moins de quatre qu’il a réussi à faire diffuser en Occident où ils ont tous connu un vif succès : Ceci n’est pas un film (2011), Pardé (2013), Taxi Téhéran (2015) et aujourd’hui Trois visages (2016).

Jafar Panahi n’a jamais été aussi fécond que depuis qu’il est bâillonné par le pouvoir iranien. Condamné en 2010 à une peine d’emprisonnement de six années qu’il n’exécute pas tant qu’il tourne de films, il en a tourné depuis sous le manteau pas moins de quatre qu’il a réussi à faire diffuser en Occident où ils ont tous connu un vif succès : Ceci n’est pas un film (2011), Pardé (2013), Taxi Téhéran (2015) et aujourd’hui Trois visages (2016). Hedy Lamarr née Hedwig Kiesler (1914-2000) a eu une vie hors du commun. Sa beauté stupéfiante a ouvert à cette jeune Autrichienne les portes des studios du cinéma où elle fit une entrée fracassante en jouant nue dans Extase (1933) et en y simulant un orgasme. D’origine juive, elle prend rapidement la poudre d’escampette vers l’Angleterre puis vers les États-Unis où Louis B. Mayer la recrute. Elle tourne sous la direction des plus grands : King Vidor, Victor Fleming, Richard Thorpe, Cecil B. DeMille (qui lui donne dans Samson et Dalila en 1949 son rôle le plus célèbre).

Hedy Lamarr née Hedwig Kiesler (1914-2000) a eu une vie hors du commun. Sa beauté stupéfiante a ouvert à cette jeune Autrichienne les portes des studios du cinéma où elle fit une entrée fracassante en jouant nue dans Extase (1933) et en y simulant un orgasme. D’origine juive, elle prend rapidement la poudre d’escampette vers l’Angleterre puis vers les États-Unis où Louis B. Mayer la recrute. Elle tourne sous la direction des plus grands : King Vidor, Victor Fleming, Richard Thorpe, Cecil B. DeMille (qui lui donne dans Samson et Dalila en 1949 son rôle le plus célèbre).