Yannick Kergoat est un monteur reconnu (il a obtenu le César du meilleur montage en 2001 pour Harry, un ami qui vous veut du bien) passé à la réalisation. Documentariste engagé à la gauche antilibérale, il avait réalisé en 2012 Les Nouveaux Chiens de garde qui dénonçait la collusion entre les médias français et le pouvoir politique.

Yannick Kergoat est un monteur reconnu (il a obtenu le César du meilleur montage en 2001 pour Harry, un ami qui vous veut du bien) passé à la réalisation. Documentariste engagé à la gauche antilibérale, il avait réalisé en 2012 Les Nouveaux Chiens de garde qui dénonçait la collusion entre les médias français et le pouvoir politique.

L’évasion fiscale est pour lui un sujet rêvé pour dénoncer les tares du capitalisme et stigmatiser un bouc émissaire : les ultra-riches et les multinationales dont les sommes faramineuses cachées dans les paradis fiscaux échappent à l’impôt et ne financent pas l’école, l’hôpital, l’aide sociale, dont l’immense majorité des citoyens a si cruellement besoin. S’il n’y a pas d’argent magique – une citation d’Emmanuel Macron, horresco referens, dont on comprend mal le lien avec le sujet – il existe en revanche, à en croire Yannick Kergoat, un remède magique : venir à bout de l’évasion fiscale.

Pour traiter de ce sujet complexe, Yannick Kergoat, aidé au scénario par le journaliste d’investigation Denis Robert qui avait révélé le scandale Clearstream, essaie d’être pédagogue et drôle. Il multiplie les infographies et les courtes saynètes animées et exhume des archives des vidéos, des photos ou des petites phrases qui ridiculisent ceux qui les prononcent (voir Jérôme Cahuzac parader dans un événement consacré à la lutte contre la fraude fiscale est en effet rétrospectivement croustillant) et mettent les ricaneurs de son côté.

Le principal défaut de son documentaire est son manichéisme. Il y a d’un côté les entreprises multinationales qui cachent leurs profits dans des paradis offshore pour éviter l’impôt. Ils ont pour complices la classe politique dont les discours volontaristes ne suffisent plus à masquer la passivité. Face à eux se dressent quelques lanceurs d’alerte vertueux, journalistes, juges, économistes, qui semblent détenir le monopole de la vertu…. mais qui pourtant échouent avec une belle constance à endiguer le Mal.

L’autre défaut de ce documentaire militant est qu’on n’y apprend pas grand chose, malgré sa durée – près de deux heures. Un exemple parmi d’autres : que répondre aux multinationales qui, pour se défendre du procès en évasion fiscale instruit contre elles, invoquent la pratique parfaitement légale de « l’optimisation fiscale » ? L’une – la fraude – serait illégale ; l’autre – l’optimisation – ne le serait pas. Cette dernière serait-elle blâmable pour autant car « immorale » ?

Les Années super 8 montre les images muettes tournées par Philippe Ernaux entre 1974 et 1981 de sa femme Annie et de leurs deux fils, Eric et David, sur la caméra super 8 que le couple venait de s’offrir.

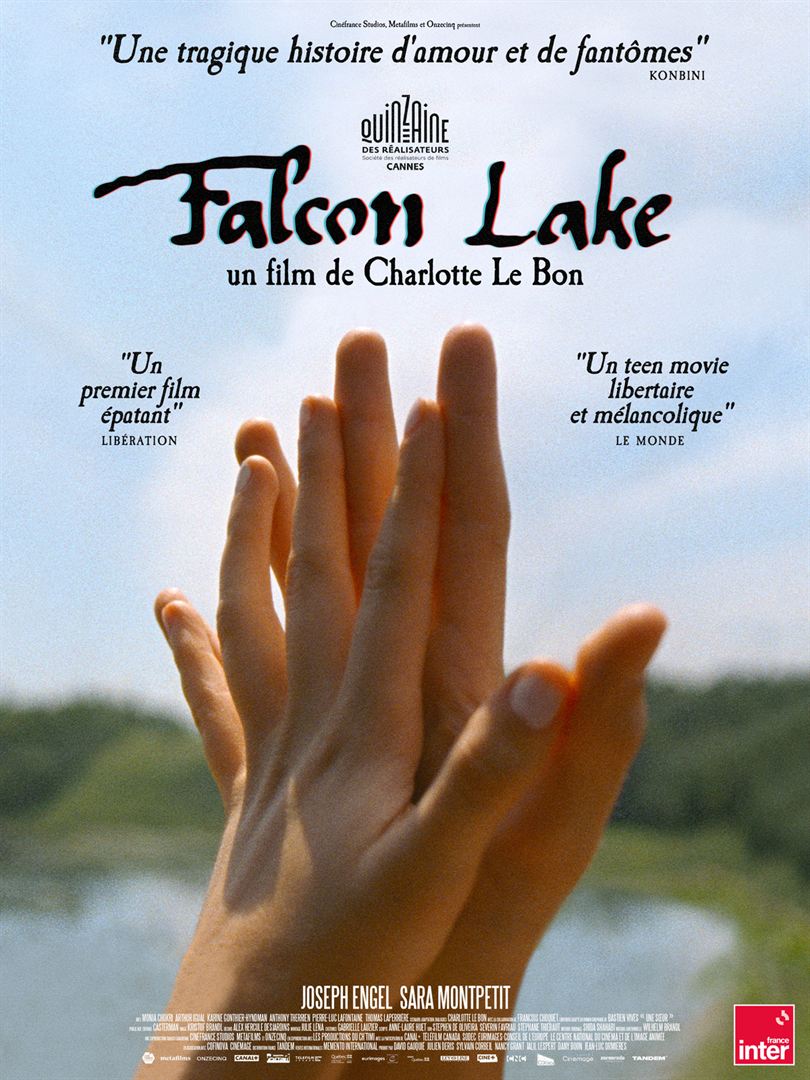

Les Années super 8 montre les images muettes tournées par Philippe Ernaux entre 1974 et 1981 de sa femme Annie et de leurs deux fils, Eric et David, sur la caméra super 8 que le couple venait de s’offrir. Bastien a treize ans. « Bientôt quatorze » ajoute-t-il dans le désir de se vieillir d’une année à cet âge charnière. Il vit en France et vient passer ses vacances dans une cabane perdue au fond des Laurentides au Québec. Ses parents et lui y retrouvent une amie et sa fille, Chloé, qui vient d’avoir seize ans. Entre les deux adolescents s’installe vite une complicité ambiguë.

Bastien a treize ans. « Bientôt quatorze » ajoute-t-il dans le désir de se vieillir d’une année à cet âge charnière. Il vit en France et vient passer ses vacances dans une cabane perdue au fond des Laurentides au Québec. Ses parents et lui y retrouvent une amie et sa fille, Chloé, qui vient d’avoir seize ans. Entre les deux adolescents s’installe vite une complicité ambiguë. Quelques mois à peine après la mini-série qui lui était consacrée, Malik Oussekine, bastonné à mort par la police dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en marge des manifestations étudiantes contre le projet de loi Devaquet, revient en tête d’affiche. Une affiche qu’il partage avec un autre Arabe, tué le même soir que lui par une bavure policière aussi scandaleuse, mais dont la mémoire collective n’a pas retenu le nom : Abdel Benyahia.

Quelques mois à peine après la mini-série qui lui était consacrée, Malik Oussekine, bastonné à mort par la police dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en marge des manifestations étudiantes contre le projet de loi Devaquet, revient en tête d’affiche. Une affiche qu’il partage avec un autre Arabe, tué le même soir que lui par une bavure policière aussi scandaleuse, mais dont la mémoire collective n’a pas retenu le nom : Abdel Benyahia. Gabriel (Johan Heldenbergh), un quinquagénaire flamand, a décidé de tourner son premier film, un drame social, dans une cité HLM de Boulogne-Sur-Mer. Au terme d’un long casting, il a recruté quatre gamins Lily, Ryan, Jessy, Maylis pour tenir les rôles principaux de son film.

Gabriel (Johan Heldenbergh), un quinquagénaire flamand, a décidé de tourner son premier film, un drame social, dans une cité HLM de Boulogne-Sur-Mer. Au terme d’un long casting, il a recruté quatre gamins Lily, Ryan, Jessy, Maylis pour tenir les rôles principaux de son film. Une jeune femme abandonne, par une pluvieuse nuit d’été, son bébé dans une « baby box » à Busan en Corée. Au lieu d’être recueilli par l’association charitable dont c’est le rôle, ce bébé est kidnappé, par deux filous, Dong soo, un enfant trouvé lui aussi, et Sang-hyeon (Song Kang-Ho, le héros de Parasite, dont l’interprétation ici lui a valu le prix d’interprétation masculine à Cannes), le propriétaire d’un pressing au bord de la faillite. Poursuivis par deux policières qui les traquent en attendant de les arrêter en flagrant délit et bientôt rejoints par la mère du bébé, prise de remords, Dong soo et Sang-hyeon prennent la route pour vendre le bébé à un couple en mal d’adoption.

Une jeune femme abandonne, par une pluvieuse nuit d’été, son bébé dans une « baby box » à Busan en Corée. Au lieu d’être recueilli par l’association charitable dont c’est le rôle, ce bébé est kidnappé, par deux filous, Dong soo, un enfant trouvé lui aussi, et Sang-hyeon (Song Kang-Ho, le héros de Parasite, dont l’interprétation ici lui a valu le prix d’interprétation masculine à Cannes), le propriétaire d’un pressing au bord de la faillite. Poursuivis par deux policières qui les traquent en attendant de les arrêter en flagrant délit et bientôt rejoints par la mère du bébé, prise de remords, Dong soo et Sang-hyeon prennent la route pour vendre le bébé à un couple en mal d’adoption. Yonathan Levy est allé à Auschwitz Birkenau. Il n’en est pas revenu avec les images vues et revues du porche d’entrée d’Auschwitz I (avec l’inscription Arbeit Macht Frei), du mirador d’Auschwitz et des rails de chemin de fer qui y mènent, de la cheminée d’une chambre à gaz ou des montagnes de lunettes conservées dans le musée et immortalisées par Alain Resnais dans son documentaire Nuit et Brouillard.

Yonathan Levy est allé à Auschwitz Birkenau. Il n’en est pas revenu avec les images vues et revues du porche d’entrée d’Auschwitz I (avec l’inscription Arbeit Macht Frei), du mirador d’Auschwitz et des rails de chemin de fer qui y mènent, de la cheminée d’une chambre à gaz ou des montagnes de lunettes conservées dans le musée et immortalisées par Alain Resnais dans son documentaire Nuit et Brouillard.