Bertrand Valade (Gaspard Ulliel) est un usurpateur. Il n’a pas écrit « Mot de passes », la pièce de théâtre qui lui vaut le succès du public et l’admiration de sa fiancée (Julia Roy) ; mais il l’a volé à un dramaturge mourant dont il était le giton.

Bertrand Valade (Gaspard Ulliel) est un usurpateur. Il n’a pas écrit « Mot de passes », la pièce de théâtre qui lui vaut le succès du public et l’admiration de sa fiancée (Julia Roy) ; mais il l’a volé à un dramaturge mourant dont il était le giton.

Pressé par son agent (Richard Berry), Bertrand Valade doit écrire une nouvelle pièce et il ne sait pas s’y prendre. À l’occasion d’un voyage à Annecy, il y rencontre Eva (Isabelle Huppert), une prostituée de luxe. Il croit pouvoir faire de l’attraction qu’elle exerce sur lui le sujet de sa prochaine œuvre.

Le dernier film de Benoît Jacquot est assassiné par la critique – à l’exception de Télérama. Le Figaro y voit un « remake inutile du film de Joseph Losey » (Eva 1962 avec Jeanne Moreau à ne pas confondre avec Eve 1950 d’un autre Joseph – Mankiewicz – avec Marilyn Monroe). Libération assassine un film « congelé par son manque d’audace ». Le JDD pointe « l’intrigue nébuleuse » et « le manque de tension ».

C’est donc sans trop d’illusion que je me suis glissé dans les rangs clairsemés d’une salle bien modeste dont Eva risque fort d’être déprogrammé dès sa deuxième semaine d’exploitation. Avec d’autant moins d’illusion que je n’aime guère les deux acteurs principaux : Isabelle Huppert qu’on voit décidément trop (je l’avais vu la veille dans La Caméra de Claire… ce qui révèle de ma part un masochisme inquiétant) et Gaspard Ulliel dont je tiens le César du meilleur acteur l’an passé pour Juste la fin du monde pour une escroquerie).

Comme il était paradoxalement prévisible, j’ai été plutôt agréablement surpris. Eva n’est pas un inoubliable chef d’œuvre, mais pas non plus le navet annoncé. On y retrouve le parfum claustrophobe des drames bourgeois de Chabrol – qui lui aussi avait beaucoup fait tourner Isabelle Huppert (Violette Nozière, La Cérémonie, Rien ne va plus, L’Ivrese du pouvoir…). On y retrouve ce mélange de snobisme parisien et de provincialisme, dans une intrigue qui multiplie métronomiquement les allers-retours entre la capitale et les Alpes, condamnant le spectateur, comme les vaches, à regarder les trains passer dans un sens puis dans l’autre. On y retrouve la tension maintenue entre le mélodrame et le polar. Pour ses paysages enneigés, ses chalets cossus, son versant noir, j’ai aussi pensé au film des frères Larrieu L’Amour est un crime parfait adapté de Philippe Djian.

L’intrigue ne tient pas debout. Qu’elle soit fidèlement adaptée du roman de James Hadley Chase ne la rend pas plus solide pour autant. La façon dont Bertrand rencontre Eva, la façon dont il s’en entiche, le projet qui naît d’en faire le sujet de sa prochaine pièce sont autant de jalons narratifs bancals. Mais on se laisse prendre aux situations – même si l’attirance du jeune Gaspard Ulliel pour la cougar Isabelle Huppert de trente ans son aînée n’est guère crédible. On se demande où l’histoire va nous mener. Mais on s’y laisse gentiment mener, jusqu’à la conclusion tournée à cinquante mètres de chez moi sur le trottoir de L’Escurial, une salle de cinéma de quartier où, si Eva y avait été programmé, il en aurait probablement disparu dès sa deuxième semaine d’exploitation. La boucle est bouclée.

Manhee, une jeune Coréenne qui travaille dans une société de distribution de films, est brutalement licenciée par sa patronne pour « malhonnêteté ». Grâce à Claire, une enseignante française rencontrée par hasard dans les rues de Cannes, elle apprendra les causes de sa disgrâce : sa patronne était amoureuse du réalisateur So avec lequel Manhee a eu une liaison éphémère.

Manhee, une jeune Coréenne qui travaille dans une société de distribution de films, est brutalement licenciée par sa patronne pour « malhonnêteté ». Grâce à Claire, une enseignante française rencontrée par hasard dans les rues de Cannes, elle apprendra les causes de sa disgrâce : sa patronne était amoureuse du réalisateur So avec lequel Manhee a eu une liaison éphémère. En se réveillant, Sam a une bien mauvaise surprise. La nuit a dévoré le monde le laissant seul, en plein cœur de Paris, dans un appartement assiégé par des zombies peu amènes.

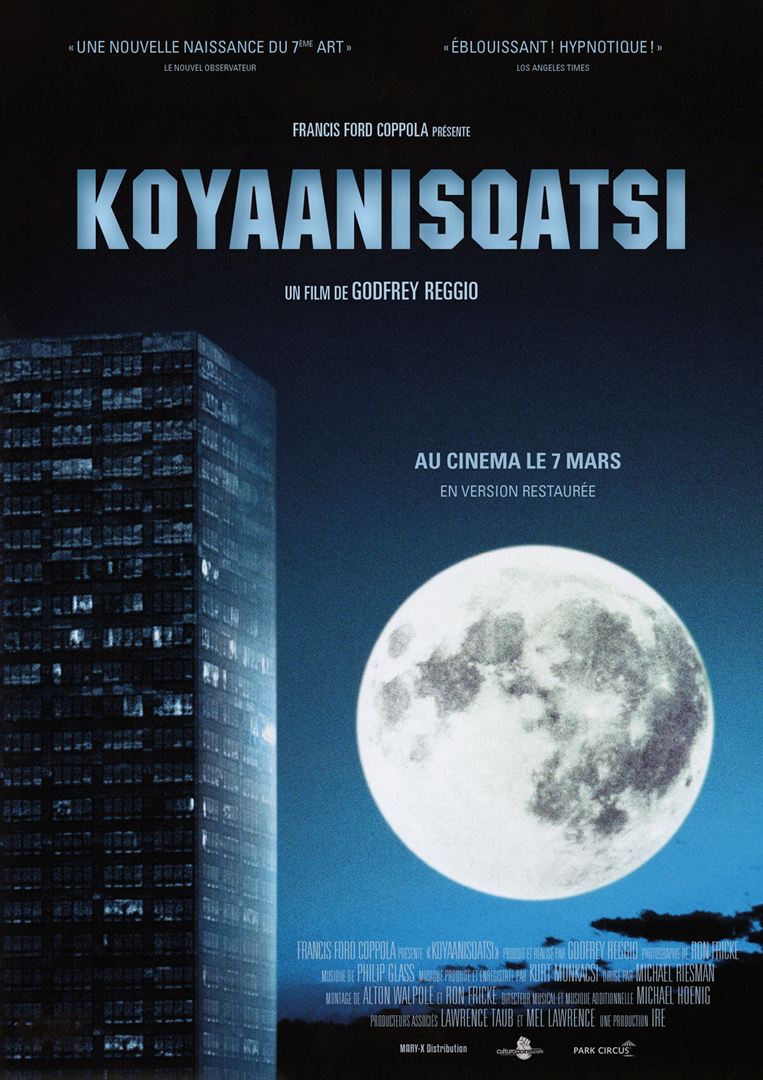

En se réveillant, Sam a une bien mauvaise surprise. La nuit a dévoré le monde le laissant seul, en plein cœur de Paris, dans un appartement assiégé par des zombies peu amènes. Koyaanisqatsi ressort cette semaine à la Filmothèque. C’est une œuvre d’anthologie, qui compte parmi les 1001 Films à voir avant de mourir. Ce documentaire, sans parole, sans voix off, tourné en 1982, à la pire époque de l’histoire du cinéma (E.T., Tron, Conan le Barbare, Tootsie, L’As des as…), n’a pas pris une ride.

Koyaanisqatsi ressort cette semaine à la Filmothèque. C’est une œuvre d’anthologie, qui compte parmi les 1001 Films à voir avant de mourir. Ce documentaire, sans parole, sans voix off, tourné en 1982, à la pire époque de l’histoire du cinéma (E.T., Tron, Conan le Barbare, Tootsie, L’As des as…), n’a pas pris une ride.

À l’été 1983, dans le nord de l’Italie, Elio passe ses vacances en famille. Son père, professeur d’histoire de l’art, accueille pour l’été un assistant de recherche, Oliver. Entre les deux jeunes hommes, malgré la différence d’âge (Elio a dix-sept ans seulement, Oliver a une dizaine d’années de plus) l’attirance est immédiate et irrépressible. Elio et Oliver tomberont bientôt dans les bras l’un de l’autre.

À l’été 1983, dans le nord de l’Italie, Elio passe ses vacances en famille. Son père, professeur d’histoire de l’art, accueille pour l’été un assistant de recherche, Oliver. Entre les deux jeunes hommes, malgré la différence d’âge (Elio a dix-sept ans seulement, Oliver a une dizaine d’années de plus) l’attirance est immédiate et irrépressible. Elio et Oliver tomberont bientôt dans les bras l’un de l’autre. Frappé par la Grande Dépression, un jeune couple new-yorkais, John et Mary Sims, s’installe à la campagne pour exploiter une ferme hypothéquée. Inexpérimentés, ils sollicitent l’assistance d’inconnus de passages pour retaper leur bicoque et cultiver leurs champs. Une coopérative se crée qui fonctionne grâce à la complémentarité des talents de chacun. Mais les ennuis s’accumulent : le manque d’argent d’abord, la sécheresse ensuite.

Frappé par la Grande Dépression, un jeune couple new-yorkais, John et Mary Sims, s’installe à la campagne pour exploiter une ferme hypothéquée. Inexpérimentés, ils sollicitent l’assistance d’inconnus de passages pour retaper leur bicoque et cultiver leurs champs. Une coopérative se crée qui fonctionne grâce à la complémentarité des talents de chacun. Mais les ennuis s’accumulent : le manque d’argent d’abord, la sécheresse ensuite. Sacramento a beau être la capitale de la Californie, c’est une ville provinciale qui suinte l’ennui. Christine McPherson, dix-sept ans, ne supporte plus la vie qu’elle y mène et veut à tout prix intégrer une université sur la Côte Est. Mais sa mère possessive s’y refuse et son père, qui vient d’être licencié, craint de ne pas en avoir les moyens financiers.

Sacramento a beau être la capitale de la Californie, c’est une ville provinciale qui suinte l’ennui. Christine McPherson, dix-sept ans, ne supporte plus la vie qu’elle y mène et veut à tout prix intégrer une université sur la Côte Est. Mais sa mère possessive s’y refuse et son père, qui vient d’être licencié, craint de ne pas en avoir les moyens financiers. Cinq garçons de bonne famille commettent une crime sauvage sur leur ancienne professeure. Ils passent en jugement. Ils sont remis à un capitaine louche qui promet de les redresser. Commence pour eux une longue odyssée vers une île mystérieuse.

Cinq garçons de bonne famille commettent une crime sauvage sur leur ancienne professeure. Ils passent en jugement. Ils sont remis à un capitaine louche qui promet de les redresser. Commence pour eux une longue odyssée vers une île mystérieuse. Céleste (Clémence Boisnard) a dix-neuf ans. Elle ne connaît pas son père et sa mère, trop jeune et vite débordée (Marie Denarnaud, abonnée aux rôles de jeunes filles dont on réalise avec effroi qu’elle a déjà quarante ans) n’a pas su s’occuper d’elle. Clémence fume/sniffe/croque tout ce qui passe : shit, coke, héroïne, MDMA… Après un accident sur la voie publique, elle se retrouve (de son propre chef ? sous la contrainte ?) en centre de détoxication. Le même jour y arrive Sihem (Zita Henrot), vingt-six ans, dont les antécédents sont moins claires. Entre les deux filles, la complicité est immédiate : complicité pour faire face au régime quasi-carcéral du centre dont elle défie allègrement la dureté des règles, mais complicité aussi pour reprendre en main leurs vies dont elles ont bien conscience qu’elles prennent un tour suicidaire.

Céleste (Clémence Boisnard) a dix-neuf ans. Elle ne connaît pas son père et sa mère, trop jeune et vite débordée (Marie Denarnaud, abonnée aux rôles de jeunes filles dont on réalise avec effroi qu’elle a déjà quarante ans) n’a pas su s’occuper d’elle. Clémence fume/sniffe/croque tout ce qui passe : shit, coke, héroïne, MDMA… Après un accident sur la voie publique, elle se retrouve (de son propre chef ? sous la contrainte ?) en centre de détoxication. Le même jour y arrive Sihem (Zita Henrot), vingt-six ans, dont les antécédents sont moins claires. Entre les deux filles, la complicité est immédiate : complicité pour faire face au régime quasi-carcéral du centre dont elle défie allègrement la dureté des règles, mais complicité aussi pour reprendre en main leurs vies dont elles ont bien conscience qu’elles prennent un tour suicidaire.