Sawyer (Claire Foy) est une working girl au bord du burn out, qui se relève difficilement d’une expérience douloureuse : elle a dû quitter Boston pour fuir un amoureux trop pressant. Après avoir consulté un docteur et lui avoir fait la confession de ses névroses suicidaires, elle se retrouve contre son gré enfermée dans une unité de soins psychiatriques. Elle y retrouve l’homme qui la persécutait.

Sawyer (Claire Foy) est une working girl au bord du burn out, qui se relève difficilement d’une expérience douloureuse : elle a dû quitter Boston pour fuir un amoureux trop pressant. Après avoir consulté un docteur et lui avoir fait la confession de ses névroses suicidaires, elle se retrouve contre son gré enfermée dans une unité de soins psychiatriques. Elle y retrouve l’homme qui la persécutait.

Steven Soderbergh a annoncé plusieurs fois qu’il quittait le cinéma. Il n’en a rien fait. Et c’est tant mieux. Après une Palme d’Or et quelques uns des titres les plus fameux du cinéma des années 2000 (Traffic, Ocean’s Eleven, Erin Brockovich…) le petit génie n’a certes plus grand chose à prouver. Mais il a encore beaucoup à donner. Ces derniers films le montrent qui oscillent entre deux courants : des comédies dramatiques mainstreams qui s’attachent à des personnages décalés (Ma vie avec Liberace, Magic Mike, Logan Lucky) et des thrillers qui jouent efficacement avec nos nerfs (Piégée, Contagion, Effets secondaires…).

Paranoia appartient clairement de la seconde catégorie. S’il n’était pas signé par l’un des réalisateurs les plus connus du moment, il pourrait aisément passer pour le premier film d’un wonder kid. Il en a l’apparence, tourné à l’économie, sur un mode quasi-documentaire. Il en a aussi les ingrédients : un mélange à la Get out entre une intrigue assez conventionnelle (une femme persécutée par un harceleur) et un message politique (les dérives des cliniques privées qui hospitalisent d’office leurs patients). La juxtaposition de ces deux sujets pourrait sembler par trop artificielle sans l’habileté des deux co-scénaristes, Jonathan Bernstein et James Greer.

Paranoia nous prend en otage. Le spectateur s’identifie à la malheureuse Sawyer (Claire Foy aussi convaincante à Buckingham Palace que dans une cellule capitonnée) dont la fragilité laisse un doute sur la réalité des perceptions : est-elle, comme elle le clame, la victime innocente d’une machination ou, au contraire, une malade qui a authentiquement besoin de soins ? L’hypothèque est hélas levée à la moitié du film. On craint alors une succession prévisible d’événements qui débouchera sur deux fins possibles : soit Sawyer parvient à se libérer, soit elle n’y parvient pas. C’est en effet la voie que suit le film dans sa seconde moitié. Jusqu’à une ultime scène qui ré-instille un peu d’ambiguïté là où on craignait qu’elle ait complètement disparu.

Nous sommes en 2001. Parvana a onze ans. Elle vit à Kaboul que contrôlent pour quelques mois encore les Talibans. Son père, un ancien professeur qui a perdu sa jambe dans la guerre contre les Soviétiques, est arrêté par la milice. La mère de Parvana et sa sœur aînée ne peuvent quitter le domicile familial sans violer la règle qui interdit aux femmes de se déplacer seules sans mari ou sans frère. Seule solution pour permettre au foyer de survivre : déguiser Parvana en garçon.

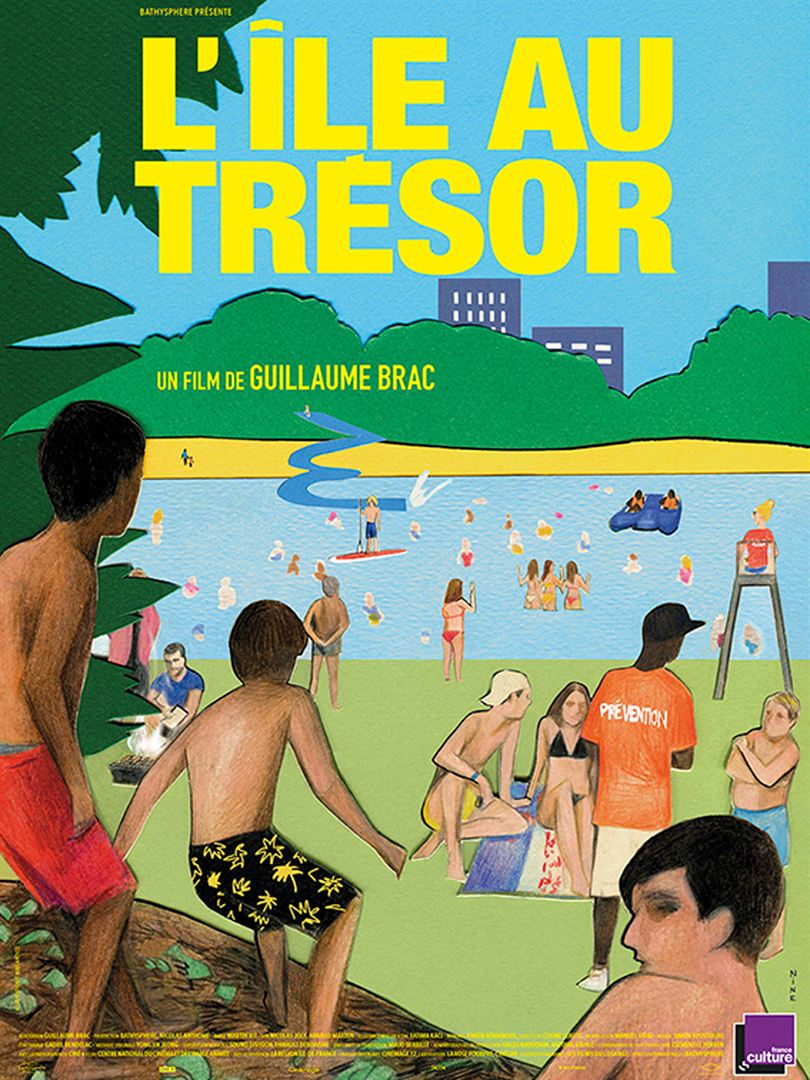

Nous sommes en 2001. Parvana a onze ans. Elle vit à Kaboul que contrôlent pour quelques mois encore les Talibans. Son père, un ancien professeur qui a perdu sa jambe dans la guerre contre les Soviétiques, est arrêté par la milice. La mère de Parvana et sa sœur aînée ne peuvent quitter le domicile familial sans violer la règle qui interdit aux femmes de se déplacer seules sans mari ou sans frère. Seule solution pour permettre au foyer de survivre : déguiser Parvana en garçon. L’île de loisirs est une base nautique construite dans un méandre de la Seine près de Cergy-Pontoise. Guillaume Brac y a posé sa caméra l’espace d’un été, y filmant ses usagers : des ados dragueurs, des retraités nostalgiques, des gamins resquilleurs, un veilleur de nuit guinéen, un Adonis du pédalo, des Philippins qui jouent à la balle à la nuit tombée…

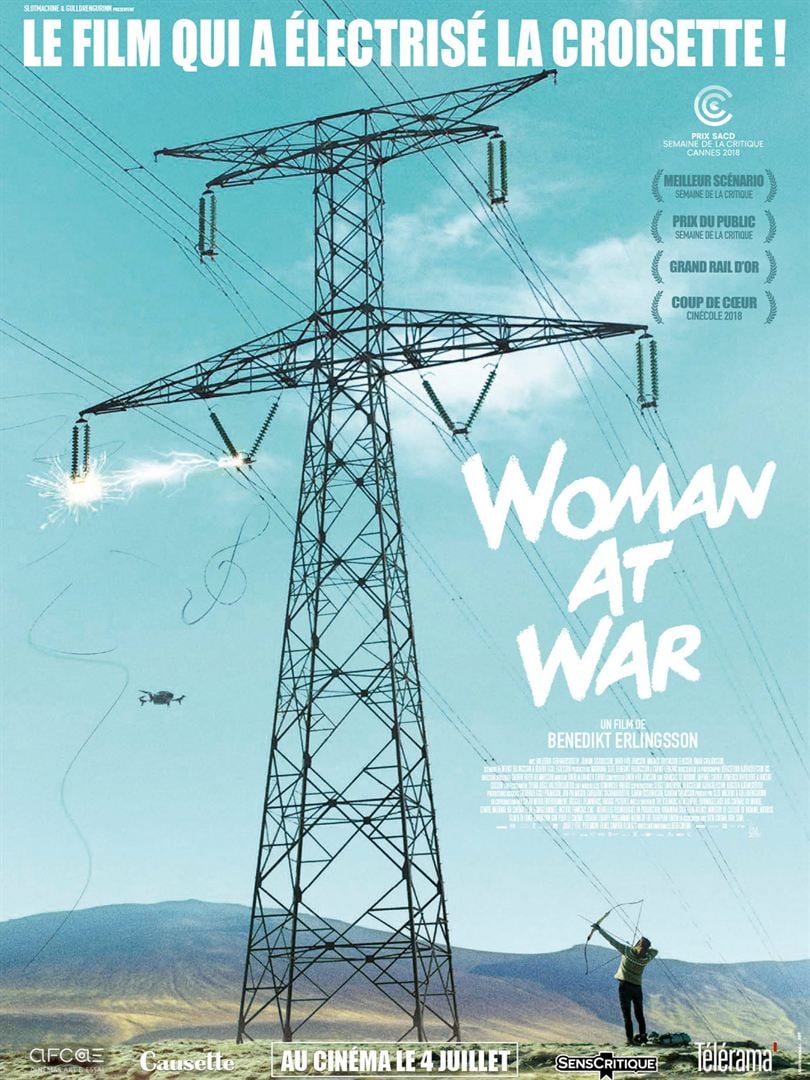

L’île de loisirs est une base nautique construite dans un méandre de la Seine près de Cergy-Pontoise. Guillaume Brac y a posé sa caméra l’espace d’un été, y filmant ses usagers : des ados dragueurs, des retraités nostalgiques, des gamins resquilleurs, un veilleur de nuit guinéen, un Adonis du pédalo, des Philippins qui jouent à la balle à la nuit tombée… Halla, la cinquantaine, est une battante, une femme solitaire qui mène une double vie. Elle est musicienne et cheffe de chœur. Mais elle consacre son temps libre à mener des opérations clandestines pour la protection de l’environnement et contre l’implantation en Islande d’une usine de production d’aluminium.

Halla, la cinquantaine, est une battante, une femme solitaire qui mène une double vie. Elle est musicienne et cheffe de chœur. Mais elle consacre son temps libre à mener des opérations clandestines pour la protection de l’environnement et contre l’implantation en Islande d’une usine de production d’aluminium.

Tami et Richard sont sur un bateau. Richard tombe à l’eau…

Tami et Richard sont sur un bateau. Richard tombe à l’eau… Naomi (Neta Riskin) est une agent du Mossad qui peine à se reconstruire après la tragédie qu’elle a vécue. Son chef, Gad (Lior Ashkenazi), lui propose une mission a priori sans risque : être la babysitteur de Mona (Golshifteh Farahani), une taupe exfiltrée du Hezbollah durant sa convalescence après l’opération esthétique qu’elle vient de subir afin de changer d’identité.

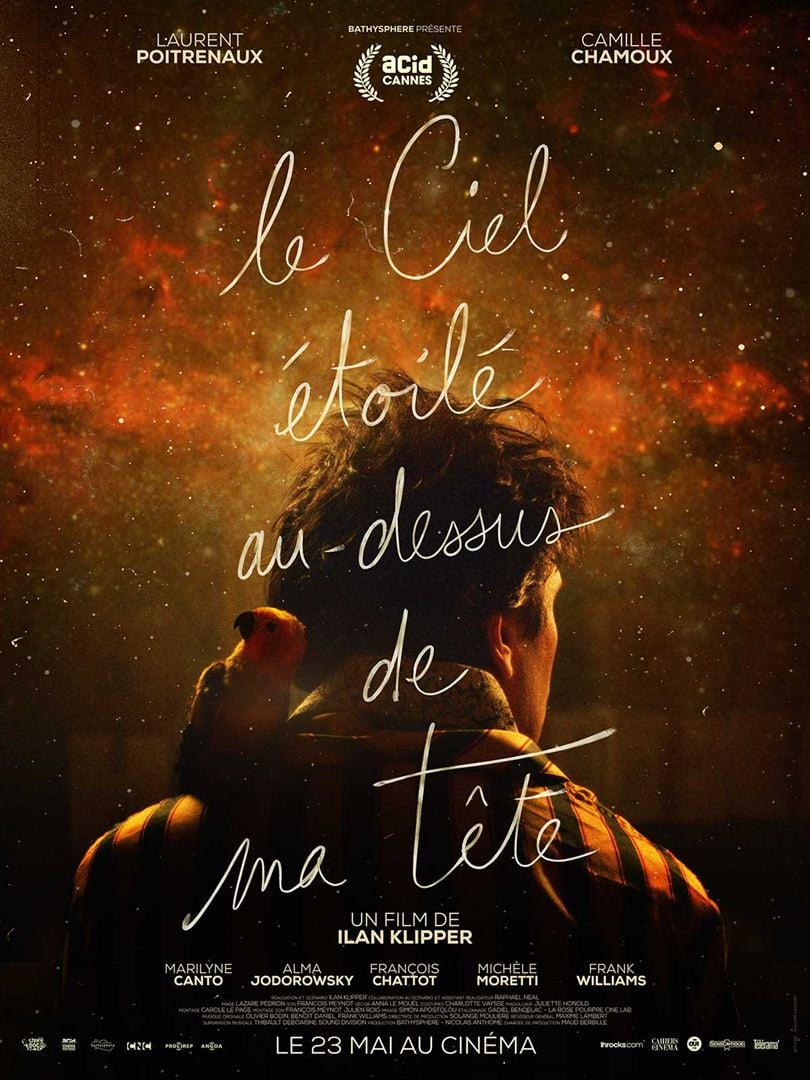

Naomi (Neta Riskin) est une agent du Mossad qui peine à se reconstruire après la tragédie qu’elle a vécue. Son chef, Gad (Lior Ashkenazi), lui propose une mission a priori sans risque : être la babysitteur de Mona (Golshifteh Farahani), une taupe exfiltrée du Hezbollah durant sa convalescence après l’opération esthétique qu’elle vient de subir afin de changer d’identité. Bruno Weintraub a écrit un premier roman encensé par la critique. Mais depuis vingt ans, il n’a pas transformé l’essai. De romans avortés à des histoires d’amour sans lendemain, sa vie fait du surplace. Il ne quitte plus guère l’appartement en étages qu’il partage avec une jeune Femen.

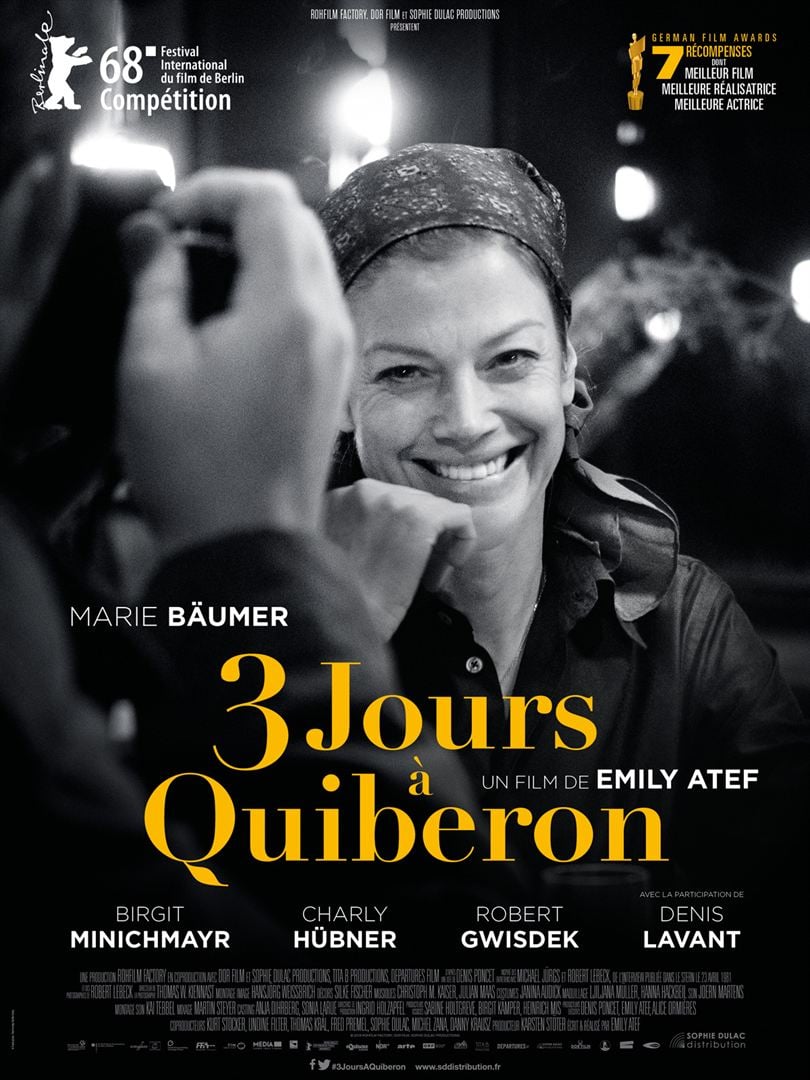

Bruno Weintraub a écrit un premier roman encensé par la critique. Mais depuis vingt ans, il n’a pas transformé l’essai. De romans avortés à des histoires d’amour sans lendemain, sa vie fait du surplace. Il ne quitte plus guère l’appartement en étages qu’il partage avec une jeune Femen. Avril 1981. Romy Schneider a quarante-deux ans. Elle est au faîte de sa gloire mais au bout du rouleau. Elle enchaîne les films à succès. Mais sa vie privée est un champ de ruine. Son fils aîné David, dont le père vient de se suicider, refuse de la voir. Elle est en train de divorcer du père de sa fille cadette Sarah. L’actrice abuse de l’alcool et des médicaments qui la tueront un an plus tard.

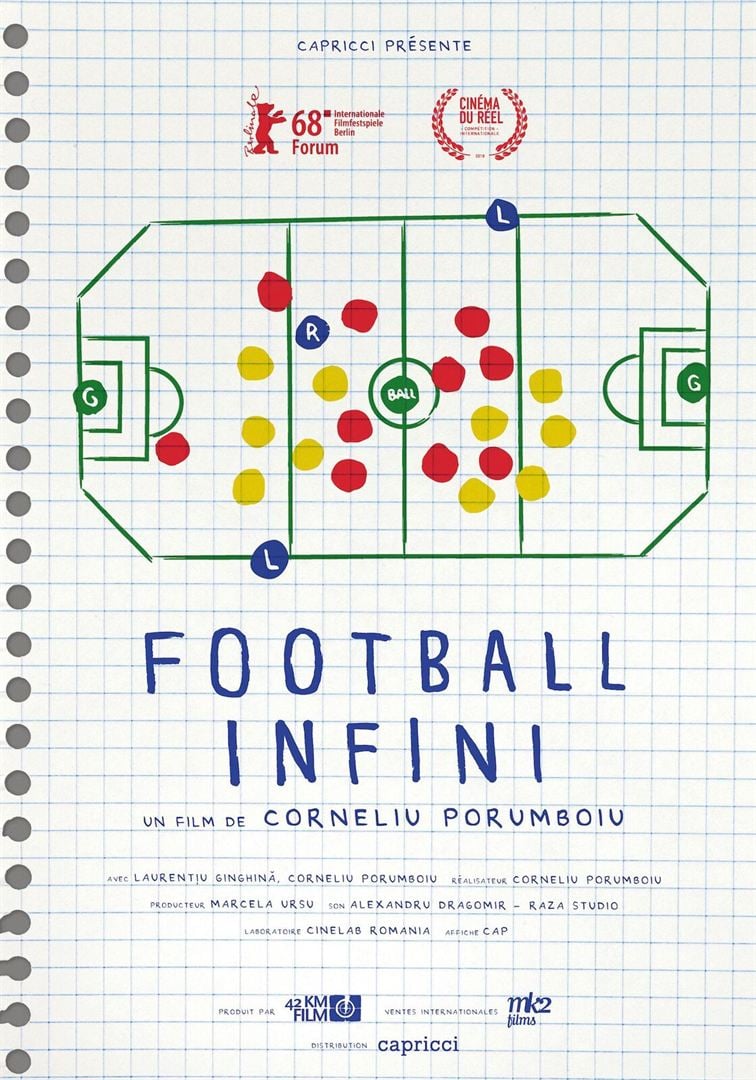

Avril 1981. Romy Schneider a quarante-deux ans. Elle est au faîte de sa gloire mais au bout du rouleau. Elle enchaîne les films à succès. Mais sa vie privée est un champ de ruine. Son fils aîné David, dont le père vient de se suicider, refuse de la voir. Elle est en train de divorcer du père de sa fille cadette Sarah. L’actrice abuse de l’alcool et des médicaments qui la tueront un an plus tard. Marre du foot à la télé ? Allez en voir au cinéma !

Marre du foot à la télé ? Allez en voir au cinéma ! En 1977. À Croydon dans la banlieue de Londres. Enn (Alex Sharp) étouffe chez sa mère et ne vit que par le punk avec ses deux inséparables amis.

En 1977. À Croydon dans la banlieue de Londres. Enn (Alex Sharp) étouffe chez sa mère et ne vit que par le punk avec ses deux inséparables amis.