Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard.

Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard.

Mais quelle mouche a donc piqué Jean-Marc Peyrefitte pour qu’il consacre son premier film à l’un des présidents de la République les plus éphémères de notre histoire (le mandat de Jean Casimir-Périer en 1894-1895 fut plus bref encore) dont la seule trace marquante qu’il ait laissée dans l’histoire fut sa chute ridicule du train de Montbrison ? Une sorte d’Alain Poher en plus maigre….

Le réalisateur dit avoir voulu faire le portrait d’un « perdant magnifique ». Pourquoi pas ? Mais il le fait au prix de tant de libertés avec la réalité historique que sa méticuleuse reconstitution en perd toute authenticité. Ainsi Deschanel est-il présenté dès la première scène comme un opposant au Traité de Versailles dont il aurait critiqué les conditions trop rigoureuses faites à l’Allemagne et pressenti qu’elles porteraient en germe un nouveau conflit mondial. En fait, s’il était hostile au traité, c’est parce que, favorable à une ligne dure contre l’Allemagne, il en jugeait les stipulations trop peu contraignantes. Lorsque la Ruhr se soulève en mars 1920, il critique le gouvernement d’Alexandre Millerand non pas pour la dureté de sa réaction mais au contraire pour sa modération.

Paul Deschanel est présenté dans ce film comme un esprit progressiste qui a défendu des réformes en avance sur son temps : le droit de vote des femmes, l’abolition de la peine de mort…. Il est exact qu’il était favorable à l’abolition de la peine capitale (Clémenceau l’était aussi d’ailleurs) ; mais le film se garde bien d’évoquer ses positions moins politiquement correctes comme le rétablissement des relations avec le Saint-Siège – qui lui avait valu le soutien de la droite catholique et de l’Action française de Charles Maurras.

Si Deschanel, comme Casimir-Périer avant lui et Millerand après lui, avait espéré restaurer la fonction présidentielle, il est inimaginable qu’il se fût permis – et que le Président du Conseil lui eût permis – d’exclure un ministre d’une séance du Conseil des ministres comme une scène du film le laisse penser. L’expression « inaugurer les chrysanthèmes » que le scénario met dans la bouche de Raymond Poincaré lors de l’investiture de Deschanel est un anachronisme.

Ce qui est le plus gênant dans ce film est ce qui constitue son cœur : la confrontation entre le « tigre » et le « président ». Certes, Deschanel a soufflé l’élection de 1920 à Clémenceau. Mais après sa défaite, Clémenceau se retire de la vie politique. En avril 1920, il part en voyages en Egypte. En septembre, il n’est pas aux Etats-Unis (il ne s’y rendra qu’à l’automne suivant) le jour de la démission de Deschanel mais en France qu’il quitte le lendemain pour Ceylan. Sans doute n’avait-il que peu d’estime pour le président de la République élu contre lui. Pour autant, imaginer le face à face des deux hommes et a fortiori leur duel n’est pas conforme à la réalité historique.

On me rétorquera qu’il s’agit là de détails qui ne troublent que quelques historiens vétilleux. On n’aurait qu’à moitié raison. Car, si on passe par-dessus les libertés que le film prend avec l’histoire, on ne trouve pas grand-chose pour le sauver. Qu’on ne me parle pas de son interprétation ! André Dussollier m’a en particulier paru caricatural dans le rôle d’un gros chat matois et avide de vengeance. Reste Anne Mouglalis dont la voix m’ensorcelle et dont je n’ose pas avouer que les brèves apparitions en mère maquerelle d’un bordel dont les décors ont été filmés au premier étage du quai d’Orsay, dans la salle de bains Art déco attenante à la Chambre du Roi, ne m’ont pas laissé de marbre…

Franck (Damien Bonnard) est ferrailleur. Sa femme, Meriem (Judith Chemla) et lui sont gitans et vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane en Seine-Saint-Denis au milieu d’un camp sordide et surpeuplé. Julien (Benjamin Lavernhe), un avocat, lui évite la prison après l’accident qui détruit son camion et provoque son arrestation. À cette occasion Franck et Meriem rencontrent Julien et sa femme, Anna, une avocate elle aussi, rongée par le désir d’enfant. Le couple, qui attend leur sixième enfant, propose aux jeunes bobos un marché simple quoiqu’illégal : leur enfant à naître en échange de l’effacement de leurs dettes et du rachat d’un nouveau camion.

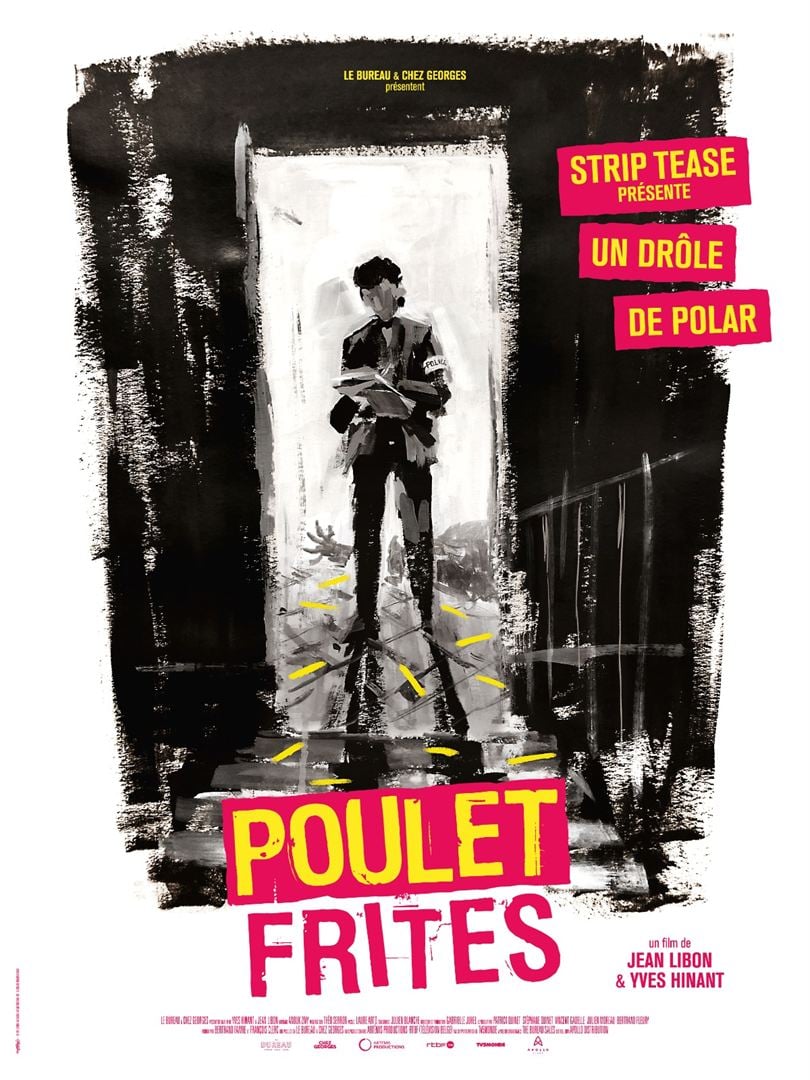

Franck (Damien Bonnard) est ferrailleur. Sa femme, Meriem (Judith Chemla) et lui sont gitans et vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane en Seine-Saint-Denis au milieu d’un camp sordide et surpeuplé. Julien (Benjamin Lavernhe), un avocat, lui évite la prison après l’accident qui détruit son camion et provoque son arrestation. À cette occasion Franck et Meriem rencontrent Julien et sa femme, Anna, une avocate elle aussi, rongée par le désir d’enfant. Le couple, qui attend leur sixième enfant, propose aux jeunes bobos un marché simple quoiqu’illégal : leur enfant à naître en échange de l’effacement de leurs dettes et du rachat d’un nouveau camion. Une prostituée a été sauvagement égorgée dans un appartement sordide du quartier populaire de Matonge à Bruxelles. La police criminelle enquête. Alain Mertens, un voisin, client occasionnel, est immédiatement arrêté. Son lourd passé criminel et la faiblesse de son alibi le désignent comme le coupable idéal.

Une prostituée a été sauvagement égorgée dans un appartement sordide du quartier populaire de Matonge à Bruxelles. La police criminelle enquête. Alain Mertens, un voisin, client occasionnel, est immédiatement arrêté. Son lourd passé criminel et la faiblesse de son alibi le désignent comme le coupable idéal. La cinquantaine, Juliane Verbecke (Sophie Marceau) est commissaire de police à Paris. Durant ses loisirs, elle écrit des polars. Elle ne se remet pas de la mort accidentelle de sa sœur Lara, cinq ans plus tôt. Son chagrin est décuplé quand elle découvre l’infidélité de son mari (Johan Heldenbergh).

La cinquantaine, Juliane Verbecke (Sophie Marceau) est commissaire de police à Paris. Durant ses loisirs, elle écrit des polars. Elle ne se remet pas de la mort accidentelle de sa sœur Lara, cinq ans plus tôt. Son chagrin est décuplé quand elle découvre l’infidélité de son mari (Johan Heldenbergh). Directeur de l’Alliance française d’Irkoutsk en Sibérie, Mathieu Roussel (Gilles Lellouche) est brutalement arrêté par la police. Accusé d’inceste et de pédopornographie, il est jeté en prison et tabassé par ses codétenus. Les services consulaires français et son avocat obtiennent sa libération provisoire. Il attendra son procès à son domicile, en résidence surveillée, avec un bracelet électronique au pied. Mais, refusant la perspective d’une condamnation cousue de fil blanc, sur la base dun « kompromat » fabriqué par le FSB, Mathieu Roussel décide de quitter la Russie. Il y parviendra avec l’aide providentielle de Svetlana (Joanna Kulig) la seule personne à ne pas l’abandonner quand tous lui tournent le dos.

Directeur de l’Alliance française d’Irkoutsk en Sibérie, Mathieu Roussel (Gilles Lellouche) est brutalement arrêté par la police. Accusé d’inceste et de pédopornographie, il est jeté en prison et tabassé par ses codétenus. Les services consulaires français et son avocat obtiennent sa libération provisoire. Il attendra son procès à son domicile, en résidence surveillée, avec un bracelet électronique au pied. Mais, refusant la perspective d’une condamnation cousue de fil blanc, sur la base dun « kompromat » fabriqué par le FSB, Mathieu Roussel décide de quitter la Russie. Il y parviendra avec l’aide providentielle de Svetlana (Joanna Kulig) la seule personne à ne pas l’abandonner quand tous lui tournent le dos. Joan (Isabelle Huppert), roule dans la nuit à bord de son Autin Cooper. Regard face caméra, elle nous annonce qu’elle va nous raconter sa vie.

Joan (Isabelle Huppert), roule dans la nuit à bord de son Autin Cooper. Regard face caméra, elle nous annonce qu’elle va nous raconter sa vie. Après

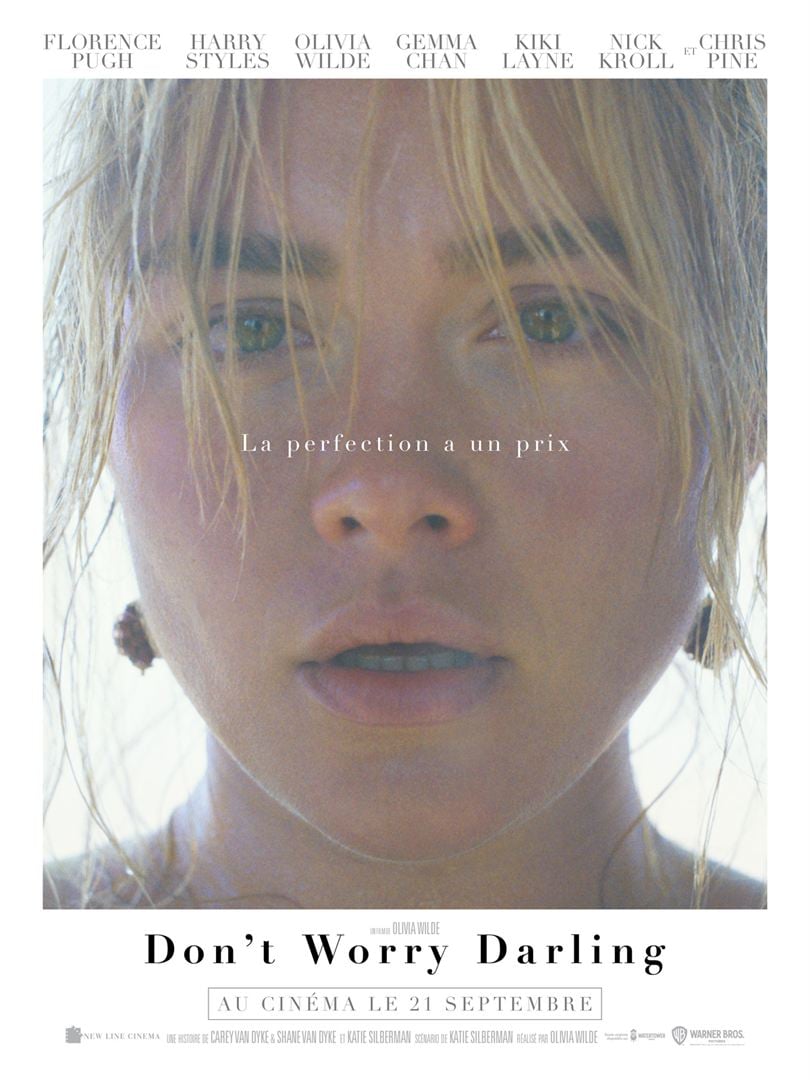

Après  Alice Chambers (Florence Pugh) mène une vie de rêve auprès de son mari Jack (Harry Styles). Ils se sont installés à Victory, au cœur du désert californien avec plusieurs autres familles qui leur ressemblent. Chaque matin, les hommes partent travailler en voiture au projet ultra-secret dirigé par Frank (Chris Pine) laissant leurs épouses à une vie consacrée aux tâches ménagères, aux courses et aux thés entre amies

Alice Chambers (Florence Pugh) mène une vie de rêve auprès de son mari Jack (Harry Styles). Ils se sont installés à Victory, au cœur du désert californien avec plusieurs autres familles qui leur ressemblent. Chaque matin, les hommes partent travailler en voiture au projet ultra-secret dirigé par Frank (Chris Pine) laissant leurs épouses à une vie consacrée aux tâches ménagères, aux courses et aux thés entre amies Au Danemark, à la fin du dix-neuvième siècle, dans une opulente propriété agricole.

Au Danemark, à la fin du dix-neuvième siècle, dans une opulente propriété agricole. Sebastià Comas, un journaliste morphinomane (Roger Casamajor), enquête à Barcelone en 1912 sur la mystérieuse disparition de jeunes enfants. Le chef de la police (Sergi Lopez) a mis sous les verrous une guérisseuse (Nora Navas) qui clame son innocence. Mais Comas, aidé d’Amèlia, une prostituée (Bruna

Sebastià Comas, un journaliste morphinomane (Roger Casamajor), enquête à Barcelone en 1912 sur la mystérieuse disparition de jeunes enfants. Le chef de la police (Sergi Lopez) a mis sous les verrous une guérisseuse (Nora Navas) qui clame son innocence. Mais Comas, aidé d’Amèlia, une prostituée (Bruna