Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout.

Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout.

Un (premier) prologue raconte l’histoire de la cité aux mille planètes qui s’est construite par l’agrégation de plusieurs vaisseaux spatiaux dont les équipages ont décidé, après s’être serrés la main – ou la tentacule ou la pince – de mettre en commun leurs talents.

Un (deuxième) prologue nous projette une dizaine de siècles plus tard sur la planète Mül, dans un décor de dessin animé façon My Little Pony où une princesse sylphide – avec un corps interminable et des toutes petites fesses – se réveille sur les bords d’une plage paradisiaque pour se laver avec une perle miraculeuse avant de demander à son animal de compagnie d’en chier (pardon) une tripotée. Inutile de préciser que cet Éden inviolé sera bientôt attaqué par des forces ennemies écrasantes laissant seulement à son roi et à sa reine le temps de se réfugier dans un vaisseau pendant que la princesse susmentionnée meurt dans un flash aveuglant – parce que la poignée du vaisseau est cassée (si si !)

Un (troisième) prologue nous fait – enfin – découvrir Valerian et Laureline en maillot de bain (non ! cette tenue dégradante ne réduit pas la jeune fille à un simple statut d’objet sexuel) sur une plage. Ils ont soi-disant vingt-cinq ans et flirtent avec la subtilité d’ados de quatorze sur le mode « Je t’aime. moi non plus » : « Mais non je ne suis pas un coureur de jupons. Je cherche juste la bonne et, la bonne, c’est toi. » (sic)

Valerian (Dane DeHaan pour exciter les jeunes spectatrices) et Laureline (Cara Delevingne pour mettre en émoi les jeunes spectateurs) sont des agents de la Fédération. Ils ne sont pas sur une plage exotique mais dans la salle de repos de leur navette spatiale qui les conduit sur le lieu de leur – périlleuse – mission : récupérer dans un caravansérail façon Tatouine de SW1 le « transmuteur » qui « chie des perles ». S’ensuit une course poursuite – à laquelle je n’ai rien compris – en réalité virtuelle où nos deux héros arrachent à Jabba le Hutt sa précieuse possession.

Ils la rapportent au Commandeur d’Alpha (Clive Owen relooké en Jean-Paul Gaultier) qui les alerte du danger imminent qui menace la colonie : une zone interdite, en son cœur, va bientôt exploser. N’écoutant que leur courage, Valerian et Laureline vont aller l’explorer avec l’aide d’un vieux loup de mer (Alain Chabat). Ils croiseront une chanteuse de cabaret (Rihanna) dont la confusion des identités est censée faire écho à la crise des réfugiés en Europe – et aux Etats-Unis.

On l’aura compris : Valerian… est un salmigondis science-fictionnel incompréhensible et difficilement crédible. De deux choses l’une. Soit on attache une vague importance à un scénario quand on va au cinéma – ce qui est mon cas. Soit on s’en contrefiche et on se laisse porter par la féerie et l’inventivité de ce space opera boursouflé. D’un budget total de près de 200 millions de dollars, chacun de ses plans a coûté le PNB du Bhoutan. C’est cher. Et, au service d’un scenario sans intérêt, c’est paradoxalement futile et gratuit.

À Istanbul, les chats sont chez eux. Comme les vaches en Inde, ils sont respectés et choyés. À la différence de l’Occident où les chats errants sont chassés et mis en cage de peur des maladies qu’ils transmettent, ils vivent à Istanbul en paix dans les rues, sur les quais, dans les arrière-cours et y jouissent de la bienveillance des Stambouliotes.

À Istanbul, les chats sont chez eux. Comme les vaches en Inde, ils sont respectés et choyés. À la différence de l’Occident où les chats errants sont chassés et mis en cage de peur des maladies qu’ils transmettent, ils vivent à Istanbul en paix dans les rues, sur les quais, dans les arrière-cours et y jouissent de la bienveillance des Stambouliotes. Jean-Pierre Thorn est un vieux militant gauchiste et ne s’en cache pas. Il a filmé en mai 68 Oser lutter, Oser vaincre dans l’usine Renault de Flins occupée. Puis il a travaillé dix ans comme OS chez Alsthom à Saint-Ouen avant de revenir à la réalisation et filmer ses camarades en grève dans Le Dos au mur.

Jean-Pierre Thorn est un vieux militant gauchiste et ne s’en cache pas. Il a filmé en mai 68 Oser lutter, Oser vaincre dans l’usine Renault de Flins occupée. Puis il a travaillé dix ans comme OS chez Alsthom à Saint-Ouen avant de revenir à la réalisation et filmer ses camarades en grève dans Le Dos au mur. À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard.

À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard. La famille de Miguel a banni la musique pour se consacrer à la cordonnerie parce qu’un aïeul a abandonné l’arrière-grand-mère du jeune garçon pour aller tenter sa chance avec sa guitare. Mais Miguel n’accepte pas ce diktat. Il s’identifie au célèbre Ernesto de la Cruz, un musicien dont la mémoire est révérée, qu’il suspecte d’être son mystérieux arrière-grand-père.

La famille de Miguel a banni la musique pour se consacrer à la cordonnerie parce qu’un aïeul a abandonné l’arrière-grand-mère du jeune garçon pour aller tenter sa chance avec sa guitare. Mais Miguel n’accepte pas ce diktat. Il s’identifie au célèbre Ernesto de la Cruz, un musicien dont la mémoire est révérée, qu’il suspecte d’être son mystérieux arrière-grand-père. J a quatorze ans et vit dans la banlieue de Chicago dans une famille sans histoire. Moitié fille, moitié garçon, il ou elle ne sait à quel saint/sein se vouer. J va avoir un rendez-vous avec un médecin pour décider ou non de suspendre sa puberté. Mais avant de prendre avec ses parents ce choix décisif, J passe le week-end avec sa sœur, artiste plasticienne, et son fiancé, un immigré iranien.

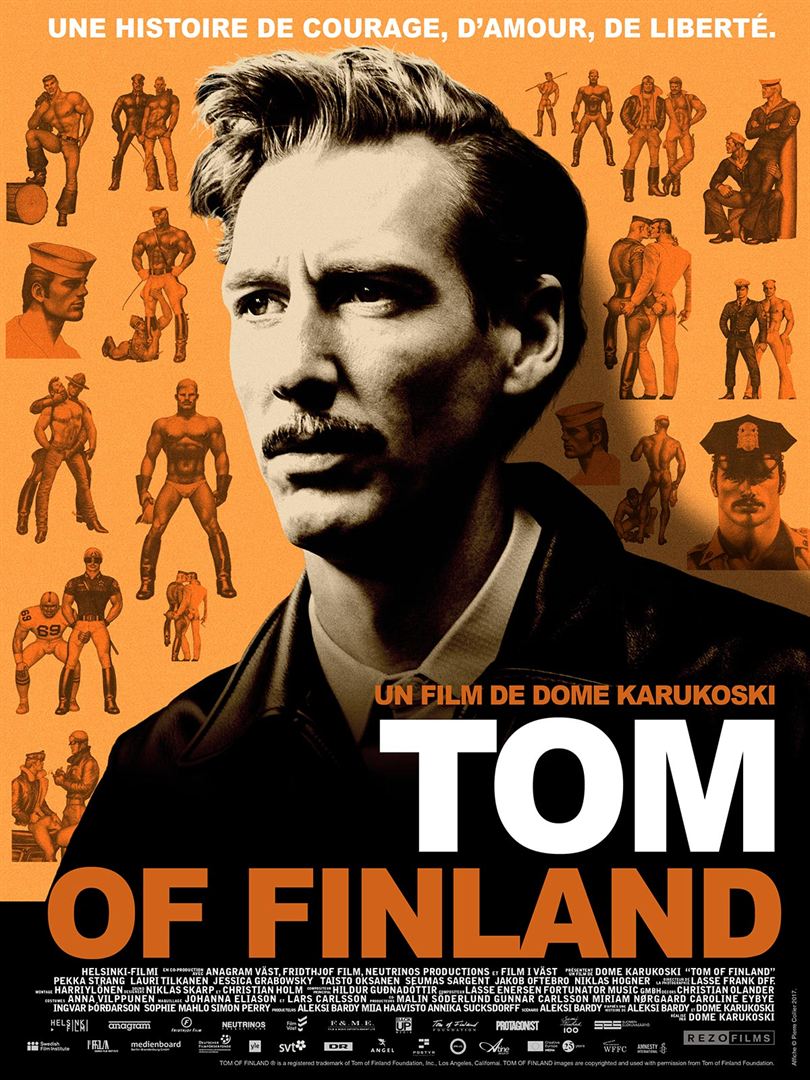

J a quatorze ans et vit dans la banlieue de Chicago dans une famille sans histoire. Moitié fille, moitié garçon, il ou elle ne sait à quel saint/sein se vouer. J va avoir un rendez-vous avec un médecin pour décider ou non de suspendre sa puberté. Mais avant de prendre avec ses parents ce choix décisif, J passe le week-end avec sa sœur, artiste plasticienne, et son fiancé, un immigré iranien. Touko Laaksonen est devenu mondialement célèbre dans les années soixante-dix par ses dessins homo-érotiques. Il a inventé un univers fétichiste de chair et de cuir, hyper viril et hyper sexué, qui a durablement influencé l’iconographie gay. Tom of Finland raconte sa vie depuis la Seconde Guerre mondiale où il a combattu les Russes jusqu’à l’épidémie du Sida dans les années quatre-vingts.

Touko Laaksonen est devenu mondialement célèbre dans les années soixante-dix par ses dessins homo-érotiques. Il a inventé un univers fétichiste de chair et de cuir, hyper viril et hyper sexué, qui a durablement influencé l’iconographie gay. Tom of Finland raconte sa vie depuis la Seconde Guerre mondiale où il a combattu les Russes jusqu’à l’épidémie du Sida dans les années quatre-vingts. Christian est embauché comme manutentionnaire dans un supermarché. Bruno, le chef du rayon des boissons, prend en charge sa formation. Marion travaille au rayon confiseries. Christian s’en rapproche vite.

Christian est embauché comme manutentionnaire dans un supermarché. Bruno, le chef du rayon des boissons, prend en charge sa formation. Marion travaille au rayon confiseries. Christian s’en rapproche vite.

Madame Géquil enseigne la physique dans un lycée professionnel de banlieue. Dénuée de toute autorité, elle est constamment chahutée par ses élèves.

Madame Géquil enseigne la physique dans un lycée professionnel de banlieue. Dénuée de toute autorité, elle est constamment chahutée par ses élèves.