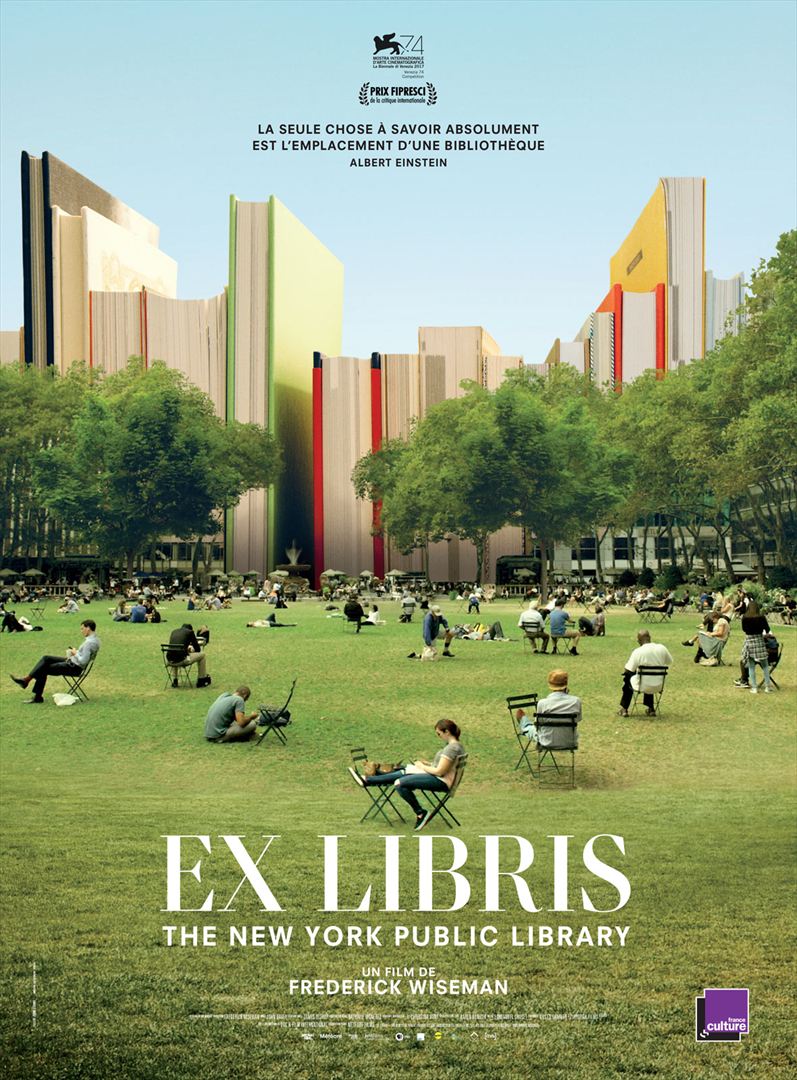

À près de quatre-vingt-dix ans, Frederick Wiseman continue inlassablement à radiographier les États-Unis. Qu’il filme un hôpital psychiatrique (Titicut Follies), une université (At Berkeley) ou un musée (National Gallery), sa méthode est toujours la même. Pas de voix off, pas de sous-titres. Un tour du propriétaire qui présente l’institution dans sa complexité et selon un montage qui n’en révèlera qu’a posteriori la cohérence. Un format volontairement hors normes (Ex Libris dure plus de trois heures, At Berkeley en durait plus de quatre) qui permet d’aller au fond des choses au risque parfois de laisser sur le bord du chemin le spectateur inattentif.

À près de quatre-vingt-dix ans, Frederick Wiseman continue inlassablement à radiographier les États-Unis. Qu’il filme un hôpital psychiatrique (Titicut Follies), une université (At Berkeley) ou un musée (National Gallery), sa méthode est toujours la même. Pas de voix off, pas de sous-titres. Un tour du propriétaire qui présente l’institution dans sa complexité et selon un montage qui n’en révèlera qu’a posteriori la cohérence. Un format volontairement hors normes (Ex Libris dure plus de trois heures, At Berkeley en durait plus de quatre) qui permet d’aller au fond des choses au risque parfois de laisser sur le bord du chemin le spectateur inattentif.

Il y a dans l’œuvre de Wiseman une cohérence de la forme et du fond. La méthode qu’il utilise, exigeante et rigoureuse, convient parfaitement à la description d’un temple du savoir comme une bibliothèque ou une université. Elle l’était moins pour un cabaret (Crazy Horse) ou une salle de gym (Boxing Gym).

Son angle d’attaque est simple : il s’agit de montrer qu’une bibliothèque n’est plus un simple lieu de stockage de libres poussiéreux mais est devenue, sous l’effet notamment mais pas seulement de la révolution technologique, un carrefour des connaissances. D’ailleurs, ce qui frappe dans Ex Libris c’est qu’on n’y voit et qu’on n’y parle guère de livres : la New York Public Library passe son temps à organiser des colloques, des concerts, des rencontres, des cours pour adultes ou pour enfants… La thèse est pertinente et convaincra aussi bien les professionnels, ravis de voir leur métier décrit avec tant d’empathie, que les usagers, enthousiasmés devant tant de richesses à portée de mains ou de clics.

Il est difficile de trouver à redire à cette ode au savoir et à l’intelligence, ce panégyrique à un lieu où s’allient au plus haut point le culte des humanités, les pratiques managériales les plus modernes et le respect dû à tous les publics. Il y a toutefois dans cette description très américaine d’une institution éminemment américaine une façon de faire par trop américaine : une manière, sans y prendre garde, de promouvoir une éthique de l’excellence, du surpassement de soi totalement dépourvue d’humour et, plus grave, de modestie.

Alex (Kate Winslet) est photographe et se marie le lendemain. Ben (Idris Elba) est un chirurgien attendu pour une opération urgente. Ils sont tous deux bloqués dans l’Idaho et décide d’affréter un bimoteur. Hélas, l’avion s’écrase dans des montages enneigées.

Alex (Kate Winslet) est photographe et se marie le lendemain. Ben (Idris Elba) est un chirurgien attendu pour une opération urgente. Ils sont tous deux bloqués dans l’Idaho et décide d’affréter un bimoteur. Hélas, l’avion s’écrase dans des montages enneigées.

Édith travaille dans une usine textile en cours de délocalisation au Maroc. À quarante cinq ans, son mari décédé, son fils monté à Paris, seule et sans attaches, elle décide de « prendre le large » : elle renonce à ses indemnités de licenciement et accepte la proposition de reclassement qui lui est faite au Maroc.

Édith travaille dans une usine textile en cours de délocalisation au Maroc. À quarante cinq ans, son mari décédé, son fils monté à Paris, seule et sans attaches, elle décide de « prendre le large » : elle renonce à ses indemnités de licenciement et accepte la proposition de reclassement qui lui est faite au Maroc. Aryan, un jeune migrant syrien, est blessé par arme à feu en tentant de franchir la frontière serbo-hongroise. Le docteur Stern qui le soigne découvre que son patient est désormais doté de dons surnaturels. Il décide d’en tirer un parti lucratif.

Aryan, un jeune migrant syrien, est blessé par arme à feu en tentant de franchir la frontière serbo-hongroise. Le docteur Stern qui le soigne découvre que son patient est désormais doté de dons surnaturels. Il décide d’en tirer un parti lucratif. Dans une région reculée de la Bulgarie, un groupe de manœuvres allemands construit un ouvrage hydroélectrique. Mais les travaux sont interrompus par le manque d’eau et de graviers. Tandis que ses collègues paressent au soleil dans leur campement, Meinhardt se rapproche des habitants du cru. Le contact n’est pas simple faute de parler la même langue ; mais il se noue lentement.

Dans une région reculée de la Bulgarie, un groupe de manœuvres allemands construit un ouvrage hydroélectrique. Mais les travaux sont interrompus par le manque d’eau et de graviers. Tandis que ses collègues paressent au soleil dans leur campement, Meinhardt se rapproche des habitants du cru. Le contact n’est pas simple faute de parler la même langue ; mais il se noue lentement. Madame Lin vieillit. Ses enfants semblent plus soucieux de s’en débarrasser que de s’inquiéter de son bien-être. Ils décident d’un commun accord de la placer dans un hospice sordide. Mais en attendant qu’une place s’y libère, ils acceptent une dernière fois de l’accueillir à tour de rôle.

Madame Lin vieillit. Ses enfants semblent plus soucieux de s’en débarrasser que de s’inquiéter de son bien-être. Ils décident d’un commun accord de la placer dans un hospice sordide. Mais en attendant qu’une place s’y libère, ils acceptent une dernière fois de l’accueillir à tour de rôle. Reza vit à la campagne avec sa fille et son fils. Son exploitation piscicole bat de l’aile car des promoteurs immobiliers ont décidé de s’accaparer sa terre. L’eau lui est coupée, la banque menace de saisir sa maison hypothéquée, la police l’accuse à tort d’avoir cassé le bras d’un contremaître.

Reza vit à la campagne avec sa fille et son fils. Son exploitation piscicole bat de l’aile car des promoteurs immobiliers ont décidé de s’accaparer sa terre. L’eau lui est coupée, la banque menace de saisir sa maison hypothéquée, la police l’accuse à tort d’avoir cassé le bras d’un contremaître. En 1721, le régent Philippe d’Orléans propose un « échange de princesses » pour éviter qu’une nouvelle guerre n’éclate entre la France et l’Espagne. L’infante Anna Maria Victoria épousera à Paris le roi Louis XV. La propre fille du Régent épousera quant à elle à Madrid le prince des Asturies.

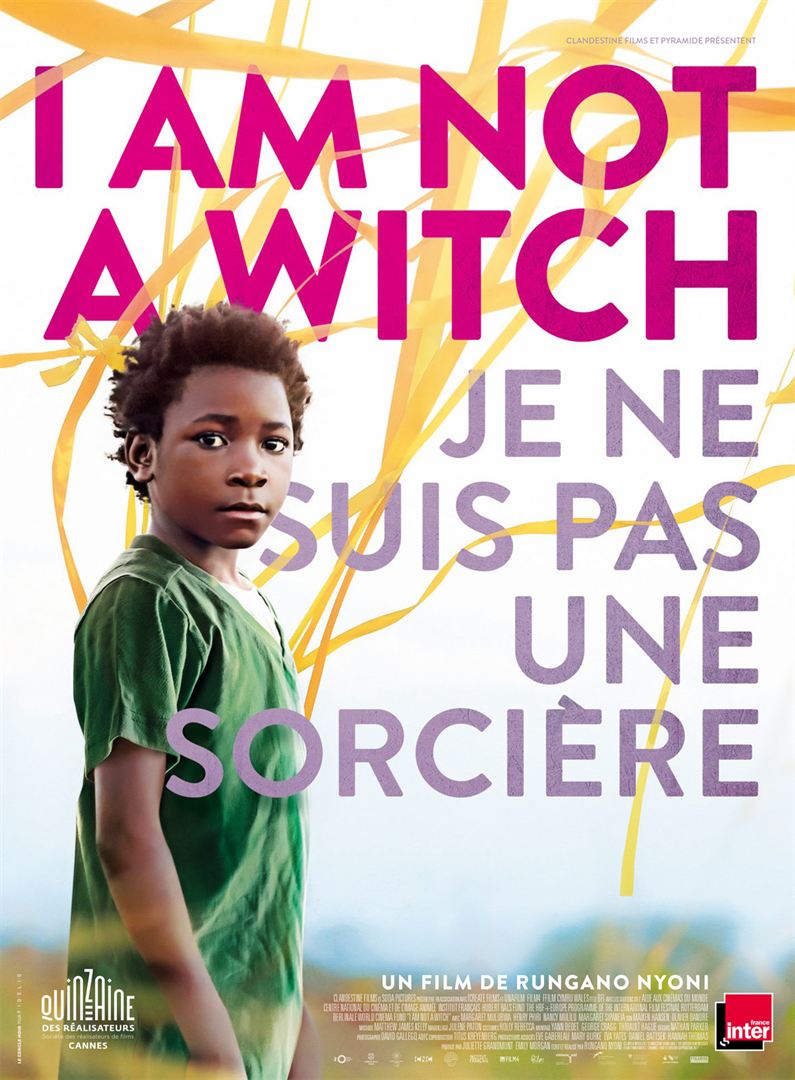

En 1721, le régent Philippe d’Orléans propose un « échange de princesses » pour éviter qu’une nouvelle guerre n’éclate entre la France et l’Espagne. L’infante Anna Maria Victoria épousera à Paris le roi Louis XV. La propre fille du Régent épousera quant à elle à Madrid le prince des Asturies. Parce qu’une villageoise a chu devant elle en revenant du puits, Shula, neuf ans, est accusée de sorcellerie. Elle est condamnée à rejoindre un groupe de sorcières. Les pouvoirs de divination qu’on lui prête la valorisent autant qu’ils la stigmatisent.

Parce qu’une villageoise a chu devant elle en revenant du puits, Shula, neuf ans, est accusée de sorcellerie. Elle est condamnée à rejoindre un groupe de sorcières. Les pouvoirs de divination qu’on lui prête la valorisent autant qu’ils la stigmatisent.