Frances McCullen (Chloé Grace Moretz) se remet douloureusement de la mort de sa mère. Elle partage un loft luxueux à Tribeca avec une amie (Maika Monroe). Dans le métro, elle trouve un sac à main. Bonne fille, elle se rend au domicile de son propriétaire, Greta Hideg (Isabelle Huppert), une veuve esseulée et affable. Les deux femmes se lient bientôt d’amitié. Mais l’attitude de Greta devient vite inquiétante.

Neil Jordan fait partie de ces réalisateurs qui ont construit leur carrière à cheval sur les deux rives de l’Atlantique à l’instar de Stephen Frears, Paul Greengrass ou Danny Boyle. Ses meilleurs films remontent aux années quatre-vingt-dix : Entretien avec un vampire, The Crying Game, Michael Collins… On se demande bien pourquoi Metropolitan est allé le chercher pour diriger ce film, sinon que ses ingrédients recyclent un cinéma qu’on pensait définitivement démodé.

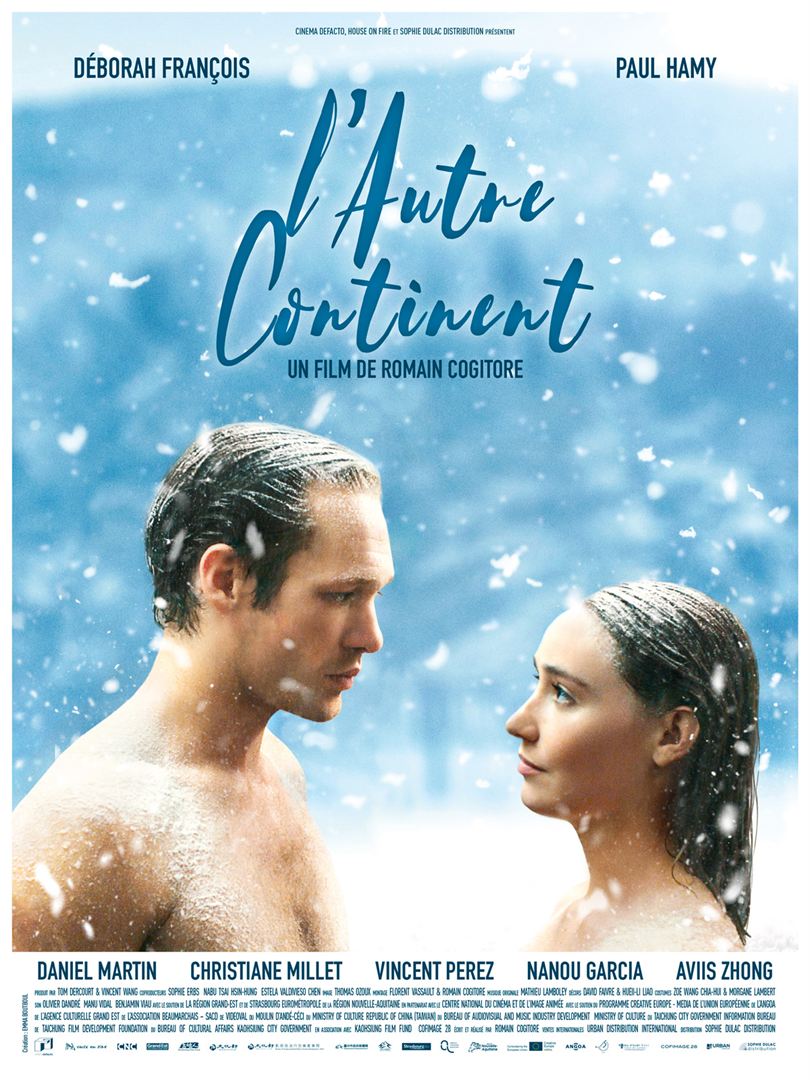

Car Greta n’innove pas. Comme l’annonce son affiche, son histoire oppose deux figures de femmes : d’un côté la jeune et fraîche Chloé Grace Moretz (la plus petite bouche du cinéma américain), de l’autre la froide et vénéneuse Isabelle Huppert – qu’il aurait été discourtois de qualifier de vieille et défraîchie.

La formule est bien rodée. Elle s’articule en trois temps. 1. La proie repère sa victime, endort sa vigilance et gagne sa sympathie. 2. Quand la victime réalise les intentions de la proie, il est trop tard. Elle se retrouve prise au piège 3. La victime, moins innocente et moins fragile qu’on ne l’aurait augurer, réussit à victorieusement échapper à sa proie en retournant la violence qu’elle a subie et en châtiant son tortionnaire.

Des films construits sur ce modèle, on en a vu treize à la douzaine, des excellents et des plus médiocres : Eve, La Valse des pantins, Liaison fatale, Misery, JF partagerait appartement, Persécution…

Le problème de Greta est son défaut de construction. La première partie est trop vite expédiée. Elle n’est pas la plus spectaculaire ; mais elle aurait pu être la plus angoissante. Un hasard de circonstances – que révèle allègrement la bande-annonce – fait basculer Greta dans sa deuxième partie autrement plus convenue : c’est l’histoire, plus irritante qu’excitante, d’un harcèlement de plus en plus violent qui se conclut par la victoire – temporaire – de l’harceleuse sur l’harcelée. Car hélas vient la troisième partie. Comme si Hollywood n’avait pas le courage de refuser les happy end. Ce paradigme étant posé, la certitude que l’innocente héroïne s’en sortira, qu’on ait lu ou pas les lignes qui précèdent, on reste insensible à la tension du film et à ses rebondissements cousus de fil blanc.

Reste la prestation particulièrement embarrassante d’Isabelle Huppert dont on se demande ce qu’elle est allée faire dans cette galère.