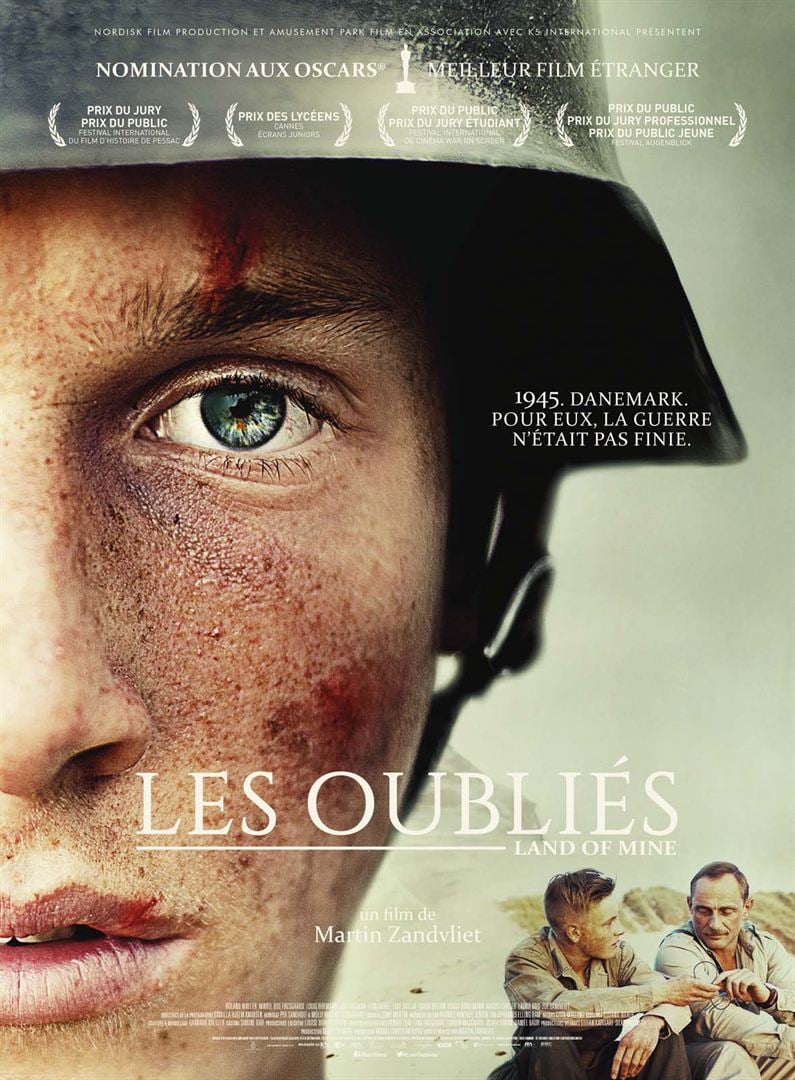

Bizarrement titré « Les Oubliés », « Landmine » est inspiré d’une page méconnue de l’histoire de la Seconde guerre mondiale. En 1945, au lendemain de l’armistice, de jeunes soldats allemands, prisonniers de guerre en attente de démobilisation, ont déminé les plages danoises des mines que leurs aînés y avaient laissés.

Ces faits réels ont un riche potentiel cinématographique. Les soldats allemands à peine sortis de l’adolescence ont la blondeur des pensionnaires des « Choristes ». Les mines antipersonnel qu’ils désamorcent avec un équipement de fortune peuvent en une seconde se transformer en bombes mortelles comme dans « Démineurs ».

Un sergent encadre cette douzaine de soldats. La première scène du film, glaçante, révèle la rage qui bouillonne en lui contre l’envahisseur allemand et son désir de vengeance. Ce n’est pas trahir l’intrigue – l’affiche le montre d’ores et déjà – que de révéler que l’hostilité sadique qu’il manifeste d’abord à l’égard de ses prisonniers évoluera vers des sentiments plus amicaux.

Du coup, l’intrigue finalement se réduit à pas grand chose. Le suspense angoissant d’une mine que désamorce un gamin suant et tremblant (explosera ? explosera pas ?) perd de son efficacité à force d’être répété. C’est finalement moins le sort prévisible de cette troupe d’enfants perdus que la beauté élégiaque d’immenses plages de sable sous la lumière rasante des interminables crépuscules d’été danois que je retiendrai.

Raphaël Girardot et Vincent Gaullier ont filmé pendant un an le travail quotidien des cent employés d’un abattoir industriel breton.

Raphaël Girardot et Vincent Gaullier ont filmé pendant un an le travail quotidien des cent employés d’un abattoir industriel breton. Madeline Elizabeth Sloane est lobbyiste à Washington. Toujours tirée à quatre épingles, d’une froideur cinglante, elle met son efficacité redoutable au service de ses clients. Mais lorsque le lobby des armes lui demande de mener campagne contre une proposition de loi qui en restreindrait l’usage, elle quitte son employeur et embrasse la cause adverse. La cynique lobbyiste aurait-elle un cœur ? Difficile à croire.

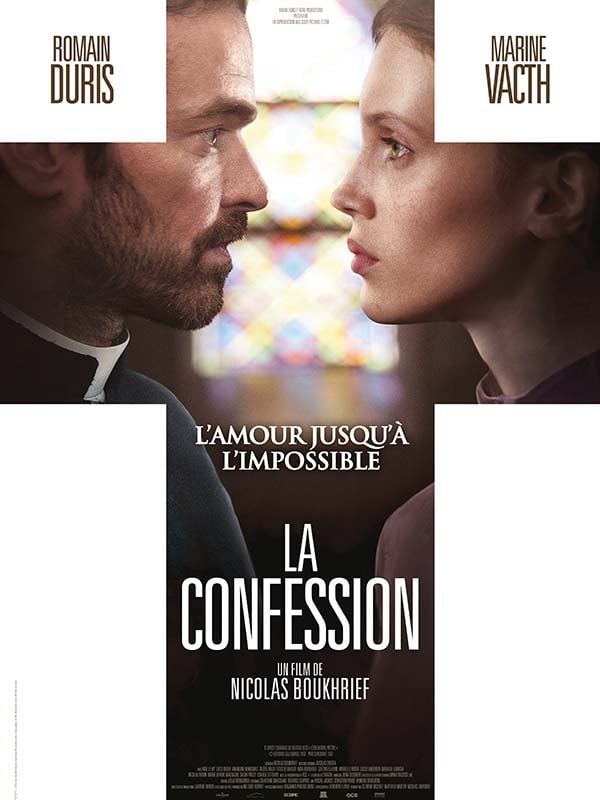

Madeline Elizabeth Sloane est lobbyiste à Washington. Toujours tirée à quatre épingles, d’une froideur cinglante, elle met son efficacité redoutable au service de ses clients. Mais lorsque le lobby des armes lui demande de mener campagne contre une proposition de loi qui en restreindrait l’usage, elle quitte son employeur et embrasse la cause adverse. La cynique lobbyiste aurait-elle un cœur ? Difficile à croire. Au seuil de la mort, Barny appelle un prêtre pour se confesser du lourd secret qu’elle a porté toute sa vie durant. Pendant la Seconde guerre mondiale, sous l’occupation allemande, la jeune et belle communiste, mariée et mère de famille, était tombée amoureuse du curé de son village, le séduisant Léon Morin.

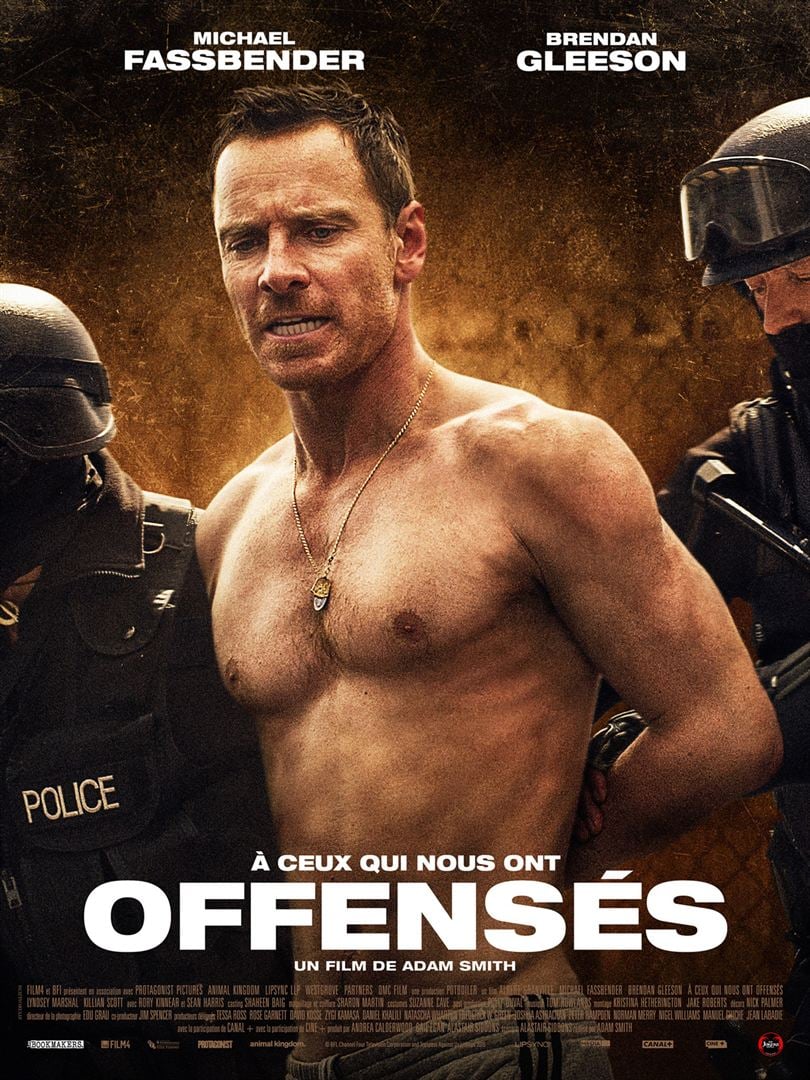

Au seuil de la mort, Barny appelle un prêtre pour se confesser du lourd secret qu’elle a porté toute sa vie durant. Pendant la Seconde guerre mondiale, sous l’occupation allemande, la jeune et belle communiste, mariée et mère de famille, était tombée amoureuse du curé de son village, le séduisant Léon Morin. Manouches de père en fils, les Cutler vivent en marge de la société et en sont fier. Le grand-père, Colby (Brendan Gleeson) est un chef de gang à l’ancienne, converti au christianisme avec la foi des born again. Il a transmis à son fils, Chad (Michael Fassbender), toutes les ficelles du métier, l’élevant dans la haine de la société et lui refusant d’aller à l’école. Mais Chad, qui s’est marié avec Kelly et en a eu deux enfants, souhaite pour eux une existence moins bohème que celle qu’il a connue.

Manouches de père en fils, les Cutler vivent en marge de la société et en sont fier. Le grand-père, Colby (Brendan Gleeson) est un chef de gang à l’ancienne, converti au christianisme avec la foi des born again. Il a transmis à son fils, Chad (Michael Fassbender), toutes les ficelles du métier, l’élevant dans la haine de la société et lui refusant d’aller à l’école. Mais Chad, qui s’est marié avec Kelly et en a eu deux enfants, souhaite pour eux une existence moins bohème que celle qu’il a connue. Vingt ans après, les jeunes héros de « Trainspotting » ont bien vieilli. Mark (Ewan McGregor), qui avait trompé la confiance de ses amis, a vécu aux Pays-bas mais a la nostalgie de Édimbourg. Begbie (Robert Carlyle) purge en prison une peine de longue durée. Spud (Ewen Brumner) n’a jamais réussi à décrocher de la drogue. Simon (Jonny Lee Miller) continue d’organiser des arnaques à la petite semaine.

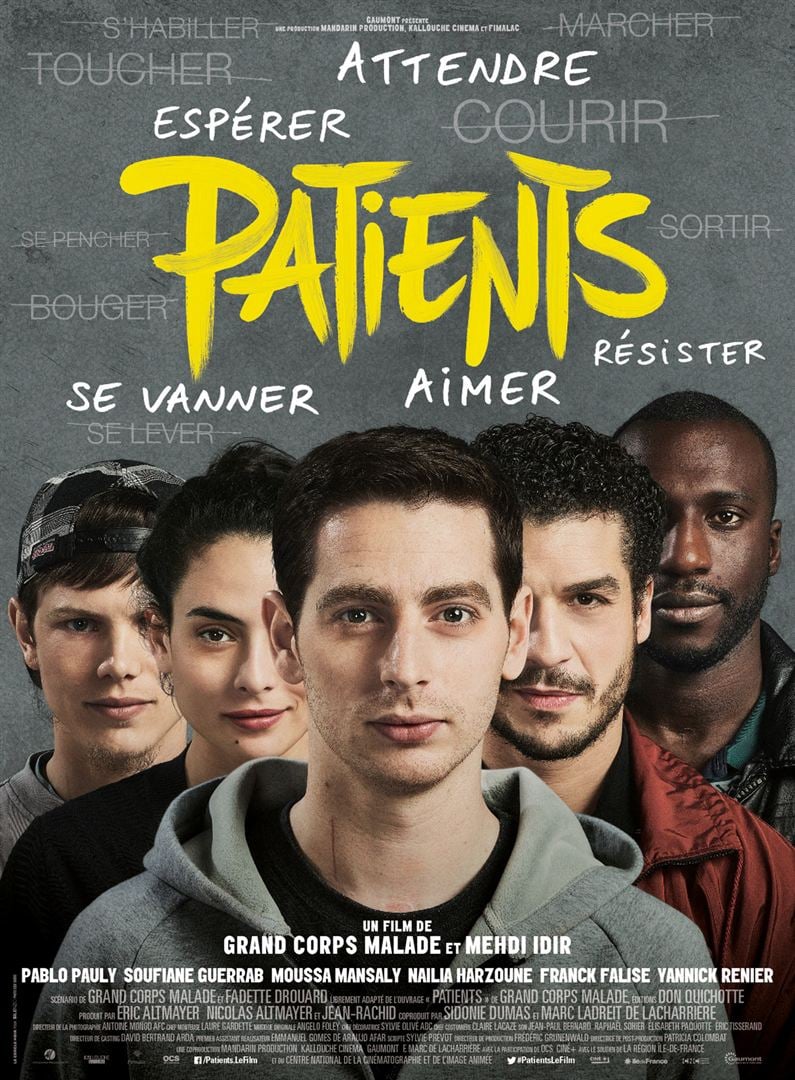

Vingt ans après, les jeunes héros de « Trainspotting » ont bien vieilli. Mark (Ewan McGregor), qui avait trompé la confiance de ses amis, a vécu aux Pays-bas mais a la nostalgie de Édimbourg. Begbie (Robert Carlyle) purge en prison une peine de longue durée. Spud (Ewen Brumner) n’a jamais réussi à décrocher de la drogue. Simon (Jonny Lee Miller) continue d’organiser des arnaques à la petite semaine. Benjamin, la vingtaine, plonge dans une piscine à moitié vide et s’y brise les cervicales. « Tétraplégique incomplet », il est placé en centre de rééducation.

Benjamin, la vingtaine, plonge dans une piscine à moitié vide et s’y brise les cervicales. « Tétraplégique incomplet », il est placé en centre de rééducation. En 2029, les mutants ont quasiment tous été exterminés. Logan (Hugh Jackman) survit misérablement comme chauffeur de limousine, rongé par l’alcool et la maladie. Avec l’aide de Caliban, il cache le professeur Xavier (Patrick Stewart), de l’autre côté de la frontière mexicaine. Mais une infirmière le retrouve et lui confie une enfant dotée de superpouvoirs semblables au sien que les scientifiques de Alkali Transigen veulent à tout prix kidnapper.

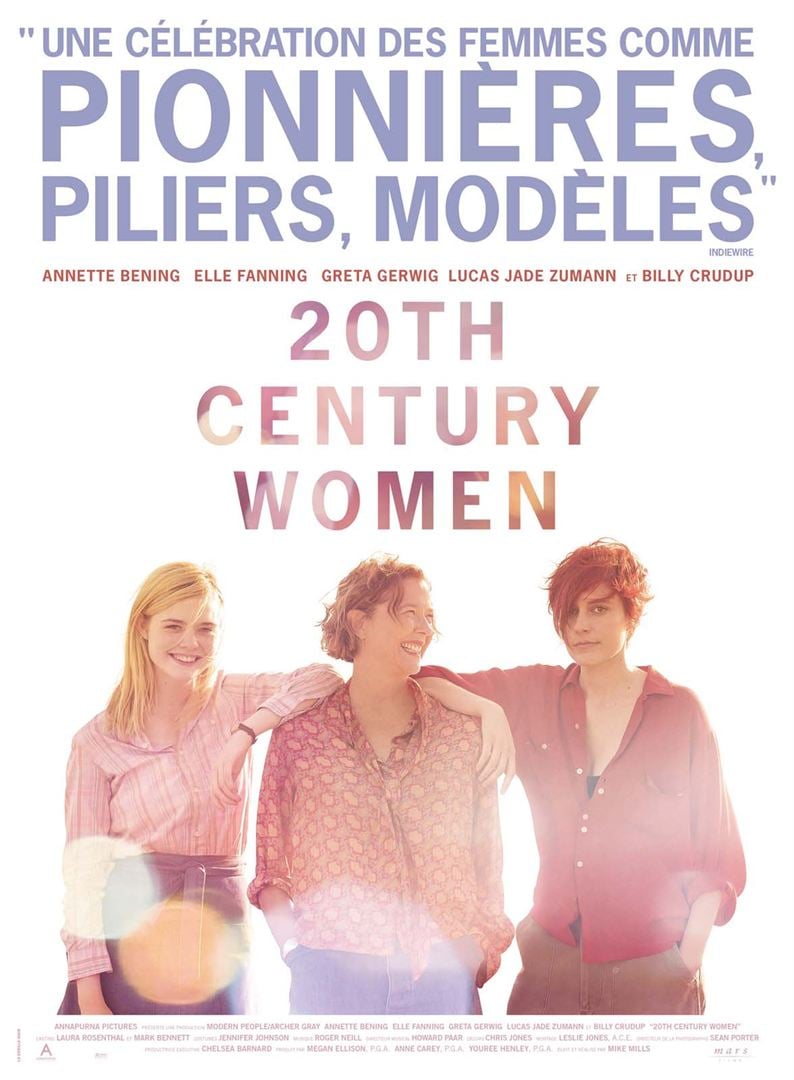

En 2029, les mutants ont quasiment tous été exterminés. Logan (Hugh Jackman) survit misérablement comme chauffeur de limousine, rongé par l’alcool et la maladie. Avec l’aide de Caliban, il cache le professeur Xavier (Patrick Stewart), de l’autre côté de la frontière mexicaine. Mais une infirmière le retrouve et lui confie une enfant dotée de superpouvoirs semblables au sien que les scientifiques de Alkali Transigen veulent à tout prix kidnapper. En 1979, à Santa Barbara en Californie, Dorothea (Annette Bening), la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle loue dans sa grande maison deux chambres, l’une à Abbie (Greta Gerwig), une photographe punk, l’autre à William (Billy Crudup), un bricoleur-né. Une jeune voisine, Julie (Elle Fanning), s’est quasiment installée à demeure.

En 1979, à Santa Barbara en Californie, Dorothea (Annette Bening), la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle loue dans sa grande maison deux chambres, l’une à Abbie (Greta Gerwig), une photographe punk, l’autre à William (Billy Crudup), un bricoleur-né. Une jeune voisine, Julie (Elle Fanning), s’est quasiment installée à demeure. Fatma, sa fille Nora, Judith, Marlène, Houria, Sonia, sont des mères, des sœurs, des épouses de détenus, qui viennent leur rendre visite un jour de canicule.

Fatma, sa fille Nora, Judith, Marlène, Houria, Sonia, sont des mères, des sœurs, des épouses de détenus, qui viennent leur rendre visite un jour de canicule.