Marie est danseuse étoile. Elle répète « Le Lac des cygnes ». Elle reçoit au courrier le journal de Henrik, son premier amant, mort une dizaine d’années plus tôt dans des circonstances tragiques. La lecture de ce journal la reconduit sur les lieux du drame et fait affleurer les souvenirs d’un été d’insouciance.

Marie est danseuse étoile. Elle répète « Le Lac des cygnes ». Elle reçoit au courrier le journal de Henrik, son premier amant, mort une dizaine d’années plus tôt dans des circonstances tragiques. La lecture de ce journal la reconduit sur les lieux du drame et fait affleurer les souvenirs d’un été d’insouciance.

« Jeux d’été » est une réalisation de jeunesse de Ingmar Bergman, âgé de trente-deux ans à peine. Il contient déjà tous les thèmes de l’œuvre de l’immense cinéaste suédois.

Une ode à la nature. Les souvenirs de Marie la ramènent à un été ensoleillé durant lesquels les deux amants multipliaient les bains de mer, comme dans Monika (1952). On les voit dévorer des baies comme dans Les Fraises sauvages (1957).

Dieu est mort. L’œuvre de Bergman est traversée par la question de la foi. C’est le sujet central de son film le plus célèbre, Le septième sceau (1957). Dans Les communiants (1962), Max von Sydow joue le rôle d’un pasteur ébranlé par le suicide de l’une de ses ouailles.

Mais la vie est la plus forte. On aurait tort de résumer l’œuvre de Bergman à un austère exercice métaphysique et doloriste. Si Dieu est mort, nous dit-il, nous sommes libres d’échapper à son regard et à son courroux, libres de vivre. Et même la mort ne doit pas nous priver du goût de la vie ; car elle ne réussira jamais à nous priver du souvenir de nos bonheurs passés.

Telles sont déjà en filigrane les étapes de l’évolution du personnage de Marie. Le journal de Hendrik lui rappelle le bonheur qu’elle a connu avec lui, sur les bords de la Baltique. Il lui rappelle son désespoir à sa mort, incompréhensible et inique, qui lui fit perdre la foi. Mais elle l’exhorte à vivre pleinement sa vie, aussi futile et dérisoire soit-elle.

Deux hommes partent camper en forêt. Ils se baignent dans une source d’eau chaude puis rentrent chez eux.

Deux hommes partent camper en forêt. Ils se baignent dans une source d’eau chaude puis rentrent chez eux. L’action commence en 1957 à Pittsburgh. Elle se déroule pour l’essentiel au foyer de Troy Maxson un Afro-américain d’une cinquantaine d’années marié à Rose. Dans sa jeunesse, Troy fut un surdoué du baseball auquel les lois raciales interdirent de faire carrière dans le sport. Éboueur pour la ville de Pittsburgh, il remâche sa rancœur. D’un premier lit, il a eu un fils, Lyons, qui peine à vivre de sa musique et ne cesse d’emprunter de l’argent à son père. Avec Rose, il a eu un second fils, Cory, qui espère, contre les conseils de son père, passer professionnel en football américain.

L’action commence en 1957 à Pittsburgh. Elle se déroule pour l’essentiel au foyer de Troy Maxson un Afro-américain d’une cinquantaine d’années marié à Rose. Dans sa jeunesse, Troy fut un surdoué du baseball auquel les lois raciales interdirent de faire carrière dans le sport. Éboueur pour la ville de Pittsburgh, il remâche sa rancœur. D’un premier lit, il a eu un fils, Lyons, qui peine à vivre de sa musique et ne cesse d’emprunter de l’argent à son père. Avec Rose, il a eu un second fils, Cory, qui espère, contre les conseils de son père, passer professionnel en football américain. Tandis que la chape de plomb du communisme s’abat sur la Pologne de l’après-guerre, le peintre Władysław Strzemiński qui refuse se faire obédience aux nouvelles règles artistiques imposées par le pouvoir, est lentement marginalisé.

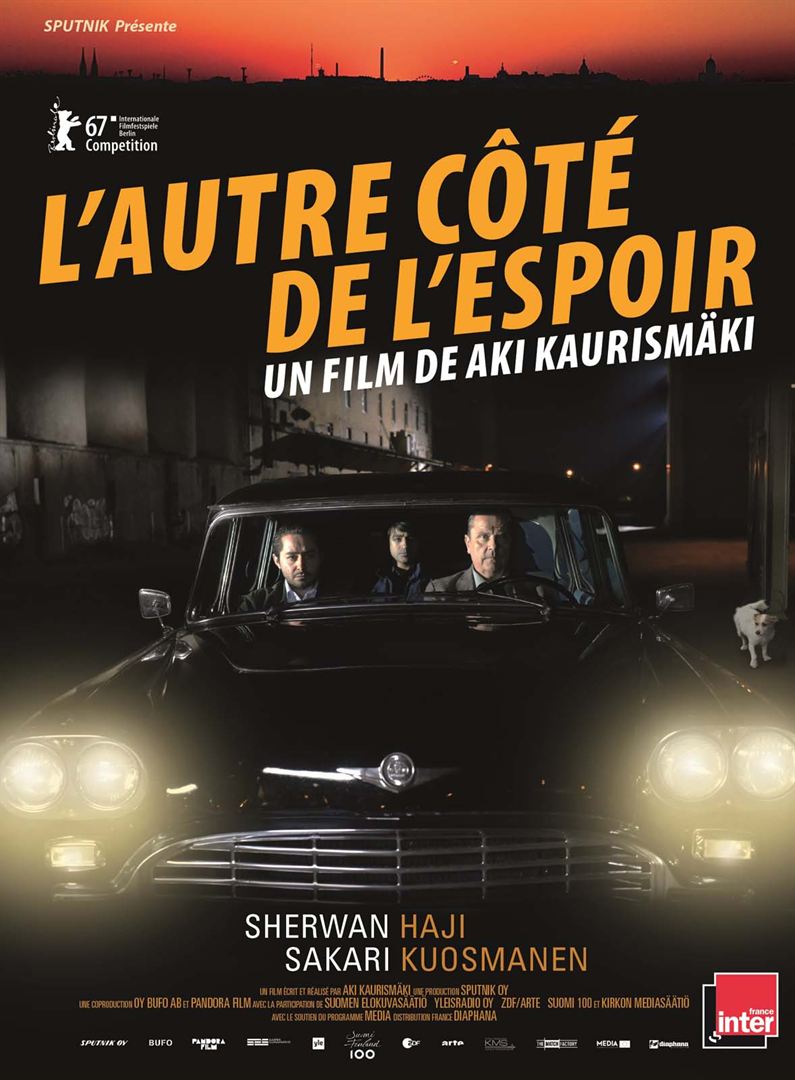

Tandis que la chape de plomb du communisme s’abat sur la Pologne de l’après-guerre, le peintre Władysław Strzemiński qui refuse se faire obédience aux nouvelles règles artistiques imposées par le pouvoir, est lentement marginalisé. Khaled a fui la Syrie. Il débarque par hasard en Finlande. Il dépose une demande d’asile qui est bientôt rejetée. Sur le point d’être reconduit vers la Turquie, il s’échappe du centre de rétention.

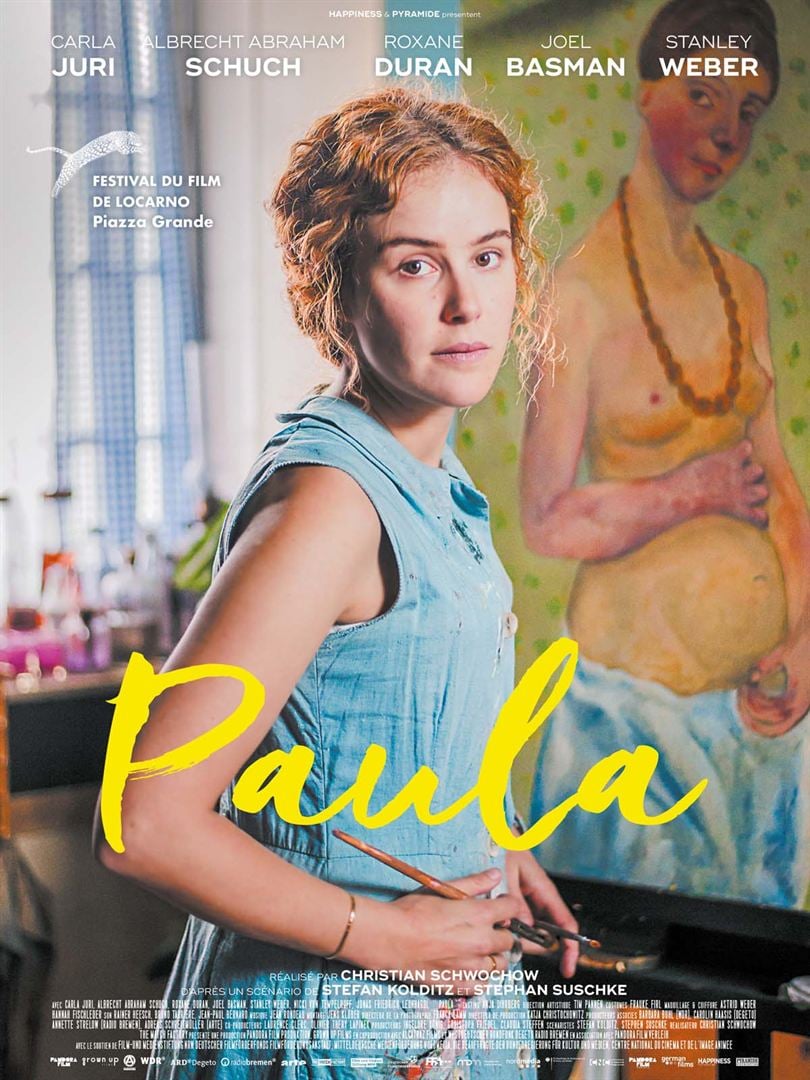

Khaled a fui la Syrie. Il débarque par hasard en Finlande. Il dépose une demande d’asile qui est bientôt rejetée. Sur le point d’être reconduit vers la Turquie, il s’échappe du centre de rétention. En 1900, Paula Becker a vingt-quatre ans. C’est une jeune femme émancipée qui veut consacrer sa vie à sa passion, la peinture, et veut briser le carcan dans lequel les femmes sont encore enfermées. Dans la colonne d’artistes de Worpswede, près de Brême, elle rencontre un jeune veuf, peintre comme elle. Elle l’épouse. Mais elle rêve de partir à Paris y élargir sa palette.

En 1900, Paula Becker a vingt-quatre ans. C’est une jeune femme émancipée qui veut consacrer sa vie à sa passion, la peinture, et veut briser le carcan dans lequel les femmes sont encore enfermées. Dans la colonne d’artistes de Worpswede, près de Brême, elle rencontre un jeune veuf, peintre comme elle. Elle l’épouse. Mais elle rêve de partir à Paris y élargir sa palette. Depuis plus de dix ans, le duo belgo-canadien Abel & Gordon signe des films aussi improbables que la rencontre de ces deux nationalités : « L’Iceberg » (2005), « Rumba » (2008), « La Fée » (2011). Pour la première fois, il pose sa caméra à Paris, sur les berges du seizième arrondissement, entre la Tour Eiffel et l’île aux cygnes. Fiona (Fiona Gordon) y campe une postière canadienne débarquée dans la capitale à la recherche de sa vieille tante gentiment foldingue (Emmanuelle Riva). La rousse voyageuse y fait la rencontre de Dom, un SDF loufoque (Dominique Abel) qui l’aidera à retrouver l’octogénaire étourdie.

Depuis plus de dix ans, le duo belgo-canadien Abel & Gordon signe des films aussi improbables que la rencontre de ces deux nationalités : « L’Iceberg » (2005), « Rumba » (2008), « La Fée » (2011). Pour la première fois, il pose sa caméra à Paris, sur les berges du seizième arrondissement, entre la Tour Eiffel et l’île aux cygnes. Fiona (Fiona Gordon) y campe une postière canadienne débarquée dans la capitale à la recherche de sa vieille tante gentiment foldingue (Emmanuelle Riva). La rousse voyageuse y fait la rencontre de Dom, un SDF loufoque (Dominique Abel) qui l’aidera à retrouver l’octogénaire étourdie. L’écrivain Daniel Mantovani déprime depuis qu’il a reçu le Prix Nobel de littérature [C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je l’ai toujours refusé : la peur de la déprime]. Cloîtré dans sa luxueuse villa, il refuse toutes les sollicitations. Mais, sur un coup de tête, il s’envole pour Buenos Aires pour retourner dans son village natal, Salas, le cadre de chacun de ses romans où il n’est plus revenu depuis quarante ans.

L’écrivain Daniel Mantovani déprime depuis qu’il a reçu le Prix Nobel de littérature [C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je l’ai toujours refusé : la peur de la déprime]. Cloîtré dans sa luxueuse villa, il refuse toutes les sollicitations. Mais, sur un coup de tête, il s’envole pour Buenos Aires pour retourner dans son village natal, Salas, le cadre de chacun de ses romans où il n’est plus revenu depuis quarante ans. Peter Berg filme à la truelle les pages les plus sanglantes et les plus héroïques de l’histoire contemporaine américaine. L’attentat des tours de Khobar en 1996 en Arabie saoudite (Le Royaume), l’opération Red Wings menées par les SEALs dans les montagnes afghanes en 2005 (Du sang et des larmes), l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon au large de la Louisiane en 2010 (

Peter Berg filme à la truelle les pages les plus sanglantes et les plus héroïques de l’histoire contemporaine américaine. L’attentat des tours de Khobar en 1996 en Arabie saoudite (Le Royaume), l’opération Red Wings menées par les SEALs dans les montagnes afghanes en 2005 (Du sang et des larmes), l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon au large de la Louisiane en 2010 ( Le Suisse Jean-Stéphane Bron s’est fait un nom en signant deux documentaires politiquement engagés. Le premier, « Cleveland contre Wall Street » (2010) filmait le procès engagé par des propriétaires dépossédés de Cleveland, contre les banques de Wall Street à l’origine de la crise des subprimes. Le second, « L’Expérience Blocher » (2013), créait une intimité troublante avec le leader de l’UDC, le parti suisse d’extrême droite.

Le Suisse Jean-Stéphane Bron s’est fait un nom en signant deux documentaires politiquement engagés. Le premier, « Cleveland contre Wall Street » (2010) filmait le procès engagé par des propriétaires dépossédés de Cleveland, contre les banques de Wall Street à l’origine de la crise des subprimes. Le second, « L’Expérience Blocher » (2013), créait une intimité troublante avec le leader de l’UDC, le parti suisse d’extrême droite.