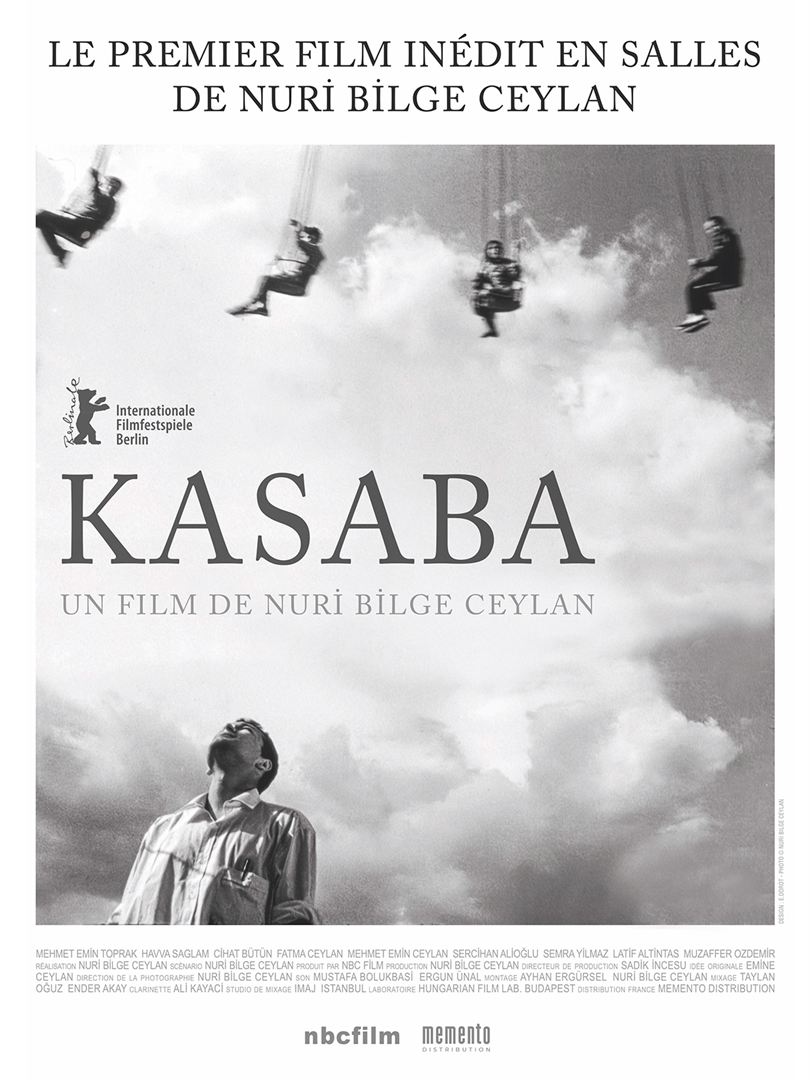

Un mois après Les Herbes sèches, Memento Distribution a eu la riche idée de sortir le premier long métrage de Nuri Bilge Ceylan, la figure de proue du cinéma turc, dont les longs métrages, encensés par les uns, honnis par les autres (moi y inclus) engrangent les récompenses dans les festivals les plus prestigieux (Winter Sleep a obtenu la Palme d’or – certains esprits facétieux l’ont aussitôt rebaptisé « la palme dort » en 2014).

Un mois après Les Herbes sèches, Memento Distribution a eu la riche idée de sortir le premier long métrage de Nuri Bilge Ceylan, la figure de proue du cinéma turc, dont les longs métrages, encensés par les uns, honnis par les autres (moi y inclus) engrangent les récompenses dans les festivals les plus prestigieux (Winter Sleep a obtenu la Palme d’or – certains esprits facétieux l’ont aussitôt rebaptisé « la palme dort » en 2014).

La sortie en salles de Kasaba n’est pas seulement un coup de marketing visant à attirer tous ceux – et ils sont nombreux – que séduit le cinéma contemplatif de Ceylan. Juste après celle des Herbes sèches, elle démontre la cohérence d’une œuvre tout entière incluse dans ses prodromes.

Comme Les Herbes Sèches, Kasaba se passait déjà dans un petit village d’Anatolie. Ses premières scènes sont quasiment identiques. Elles se déroulent dans une misérable salle de classe, chauffée par un poêle à bois, où un maître démotivé essaie de faire respecter la discipline à des enfants pouilleux tandis que la neige tombe obstinément derrière les vitres sales de l’école, laissant deviner dans le brouillard un village triste et boueux.

Après cette première scène hivernale, la deuxième, la plus longue, se déroule l’été suivant. La gamine, qu’on a vue à l’école être humiliée par un professeur pour le goûter faisandé qu’elle avait dans son cartable, se rassemble avec son frère cadet et sa famille autour d’un feu de camp. Ses grands-parents, ses parents, son oncle l’entourent. Chacun prend la parole à tour de rôle, racontant ses souvenirs, ses regrets, ses espoirs devant les deux enfants.

Le film se clôt par une dernière séquence, muette, à l’automne, marquant la lente succession des saisons et l’inaltérable beauté de la nature. Le noir et blanc du film concourt à lui donner un parfum d’intemporalité : l’action – si tant est qu’on puisse utiliser ce terme – est censée se dérouler dans les 70ies ; mais elle n’est d’aucun temps ni d’aucune époque.

On l’aura compris : Kasaba séduira les amoureux inconditionnels de l’oeuvre de Nuri Bilge Ceylan ; car elle en annonce les thèmes et en a déjà la forme, notamment ce goût fétichiste pour les cadrages et les longs plans fixes. Quant aux autres, sauf aux plus masochistes d’entre eux, je ne saurais trop leur recommander de s’abstenir.

Enfant de l’Assistance publique, Jane Fairchild (Odessa Young) travaille chez les Niven, une riche famille aristocratique anglaise brisée par la mort de ses deux fils pendant la Première Guerre mondiale. Elle entretient une liaison secrète avec Paul Sheringham (Josh O’Connor) le seul survivant d’une fratrie elle aussi décimée par la guerre. Paul est le fils d’aristocrates, proches des Niven. Il est promis à une riche héritière qui aurait dû épouser le fils aîné des Niven.

Enfant de l’Assistance publique, Jane Fairchild (Odessa Young) travaille chez les Niven, une riche famille aristocratique anglaise brisée par la mort de ses deux fils pendant la Première Guerre mondiale. Elle entretient une liaison secrète avec Paul Sheringham (Josh O’Connor) le seul survivant d’une fratrie elle aussi décimée par la guerre. Paul est le fils d’aristocrates, proches des Niven. Il est promis à une riche héritière qui aurait dû épouser le fils aîné des Niven. Après que sa productrice y a été soignée pendant deux ans et avant d’y être elle-même prise en charge pour un cancer du sein qui s’est révélé pendant le tournage, la documentariste Claire Simon (Les Bureaux de Dieu sur le Planning familial,

Après que sa productrice y a été soignée pendant deux ans et avant d’y être elle-même prise en charge pour un cancer du sein qui s’est révélé pendant le tournage, la documentariste Claire Simon (Les Bureaux de Dieu sur le Planning familial,  Théorie raciste, système politique, l’apartheid en Afrique du Sud était aussi un régime juridique qui classait la population en trois catégories : les Blancs, les métis et les Noirs. Né en 1896, fils d’un père métis et d’une mère blanche d’origine suédoise, Robert a combattu en France pendant la Première Guerre mondiale. Il en est revenu avec une Française dont il a eu plusieurs enfants. En 1948, lorsque l’apartheid est instauré, sa femme et ses enfants sont considérés comme Blancs, mais Robert est « déclassé ». Son nouveau statut social le marginalise. Relégué dans un ghetto noir, renié par sa propre famille, il trouve auprès de Doris, une femme noire, un nouveau foyer.

Théorie raciste, système politique, l’apartheid en Afrique du Sud était aussi un régime juridique qui classait la population en trois catégories : les Blancs, les métis et les Noirs. Né en 1896, fils d’un père métis et d’une mère blanche d’origine suédoise, Robert a combattu en France pendant la Première Guerre mondiale. Il en est revenu avec une Française dont il a eu plusieurs enfants. En 1948, lorsque l’apartheid est instauré, sa femme et ses enfants sont considérés comme Blancs, mais Robert est « déclassé ». Son nouveau statut social le marginalise. Relégué dans un ghetto noir, renié par sa propre famille, il trouve auprès de Doris, une femme noire, un nouveau foyer.

À l’occasion de la sortie des

À l’occasion de la sortie des  Emiliano est le fils d’une activiste écologiste, disparue et probablement tuée par la police trois ans plus tôt. La quête de sa mère le mène dans la luxueuse résidence secondaire d’une famille de stars – Carmen est chanteuse, Rigo est artiste, Monica, la fille de Carmen, est influenceuse – où Emiliano se fait embaucher comme homme à tout faire.

Emiliano est le fils d’une activiste écologiste, disparue et probablement tuée par la police trois ans plus tôt. La quête de sa mère le mène dans la luxueuse résidence secondaire d’une famille de stars – Carmen est chanteuse, Rigo est artiste, Monica, la fille de Carmen, est influenceuse – où Emiliano se fait embaucher comme homme à tout faire. Dans un futur proche, des mutations inexpliquées transforment progressivement certains humains en animaux. C’est le cas de la femme de François (Romain Duris), qui va être transférée dans un centre gardé dans le sud-ouest de la France. Pour rester proche d’elle et lui rendre visite, François décide de s’y installer, avec son fils Émile (Paul Kircher, le fils d’Irène Jacob). Mais le fourgon qui transporte les malades dérape sur la chaussée glissante, les libérant dans la nature. Et Émile ressent dans son corps des évolutions inquiétantes.

Dans un futur proche, des mutations inexpliquées transforment progressivement certains humains en animaux. C’est le cas de la femme de François (Romain Duris), qui va être transférée dans un centre gardé dans le sud-ouest de la France. Pour rester proche d’elle et lui rendre visite, François décide de s’y installer, avec son fils Émile (Paul Kircher, le fils d’Irène Jacob). Mais le fourgon qui transporte les malades dérape sur la chaussée glissante, les libérant dans la nature. Et Émile ressent dans son corps des évolutions inquiétantes. Quelle superbe idée ! Lequel d’entre nous en apprenant que Catherine Deneuve interpréterait Bernadette Chirac n’a pas été amusé, enthousiasmé, intrigué, appâté ?

Quelle superbe idée ! Lequel d’entre nous en apprenant que Catherine Deneuve interpréterait Bernadette Chirac n’a pas été amusé, enthousiasmé, intrigué, appâté ? De 1965 à 1983 un festival du cinéma s’est tenu à Hyères dans le Var. Par rapport à Cannes, plus huppé, plus mainstream, le festival de Hyères a joué la carte de l’anti-conformisme et de la provocation. Pendant son existence, il n’a cessé d’interroger ce que devait être un festival de cinéma, s’il fallait y désigner un jury, y remettre des prix. Deux sections parallèles ont été créées, l’une, dite du « cinéma différent » parrainée par Marguerite Duras, se focalisant sur les formes les plus expérimentales, souvent des courts métrages qui n’avaient pas vocation à être diffusés en salles.

De 1965 à 1983 un festival du cinéma s’est tenu à Hyères dans le Var. Par rapport à Cannes, plus huppé, plus mainstream, le festival de Hyères a joué la carte de l’anti-conformisme et de la provocation. Pendant son existence, il n’a cessé d’interroger ce que devait être un festival de cinéma, s’il fallait y désigner un jury, y remettre des prix. Deux sections parallèles ont été créées, l’une, dite du « cinéma différent » parrainée par Marguerite Duras, se focalisant sur les formes les plus expérimentales, souvent des courts métrages qui n’avaient pas vocation à être diffusés en salles. Le documentariste Xavier Gayan a posé sa caméra à Saint-Raphaêl, dans le bar PMU de son ami Georges, rencontré quelques années plus tôt sur le chemin de Compostelle. Georges a acheté ce bar pour sa fille, Neige, qui avait alors vingt-et-un ans seulement et qui venait d’interrompre ses études. Neige l’a géré pendant plus de dix ans avant, essorée, de passer la main à son vieux père.

Le documentariste Xavier Gayan a posé sa caméra à Saint-Raphaêl, dans le bar PMU de son ami Georges, rencontré quelques années plus tôt sur le chemin de Compostelle. Georges a acheté ce bar pour sa fille, Neige, qui avait alors vingt-et-un ans seulement et qui venait d’interrompre ses études. Neige l’a géré pendant plus de dix ans avant, essorée, de passer la main à son vieux père.