1967. L’Amérique est en effervescence. La guerre au Vietnam et la ségrégation raciale mettent le pays à feu et à sang. Pour maintenir l’ordre, la Garde nationale est appelée en renfort.

1967. L’Amérique est en effervescence. La guerre au Vietnam et la ségrégation raciale mettent le pays à feu et à sang. Pour maintenir l’ordre, la Garde nationale est appelée en renfort.

Le film de Kathryn Bigelow mérite les critiques élogieuses qui l’accompagnent. La réalisatrice oscarisée de Démineurs et de Zero Dark Thirty n’a rien perdu de son efficacité. Elle nous happe dans un récit haletant et ne nous en lâche pas durant 2h23. Et je le dis d’autant plus volontiers que je me plains souvent que les films sont trop longs.

Au cœur de Detroit, étirée pendant plus d’une heure, quasiment filmée en temps réelle, la reconstitution de la nuit du 25 juillet 1967. Unité de temps. Unité de lieu. Unité d’action. Se croyant sous le feu des balles d’un sniper, une brigade de la police de Detroit appréhende une huitaine de jeunes gens qui font la fête dans un hôtel : des Noirs pour la plupart et deux jeunes filles blanches en rupture de ban et en quête de sensations fortes auprès de ces mauvais garçons. À la tête de la brigade, un policier ivre de violence, dont les traits poupins ne sauraient faire illusion. Il forme avec ses hommes un concentré de racisme, de bêtise et de frustration sexuelle – devant ces Blanches si jeunes et si appétissantes qui se donnent à ces Noirs qu’ils méprisent.

Les critiques que vous lirez peut-être mentionnent le nombre de morts que laissera cette nuit sanglante. Le sachant, on a tendance à les décompter et à les attendre. De la même façon les critiques spoilent l’issue du procès qui aura lieu deux ans plus tard contre les policiers blancs. Je ne vous dirai ni l’un ni l’autre pour vous laisser profiter d’un scenario beaucoup plus ouvert que ne le sont ceux que la tyrannie du happy end condamne à un dénouement joué d’avance.

Une réserve toutefois. Kathryn Bigelow veut faire des événements – inspirés, comme il se doit, de faits réels – de l’Algiers Motel le produit inévitable d’un système raciste profondément ancré dans la psyché américaine et qui survit jusqu’à nos jours. C’est sans doute vrai. Mais, pour autant, quitte à paraître politiquement incorrect, cette récupération politicienne qui n’ajoute rien à la valeur cinématographique de Detroit me met mal à l’aise.

Brillante polytechnicienne du corps des Mines, Emmanuelle Blachey (Emmanuelle Devos) siège au comité exécutif de Théores, un géant de l’énergie. Un réseau de femmes aussi influent que discret la contacte en marge du Women’s Forum de Deauville pour prendre la tête d’Anthéa, une entreprise du CAC 40. Peu sûre d’elle, mais flattée de la proposition qui lui est faite, Emmanuelle hésite à s’engager. D’autant que face à elle, l’influent Jean Beaumel (Richard Berry) est prêt à tout pour pousser la candidature de son poulain. Un homme évidemment.

Brillante polytechnicienne du corps des Mines, Emmanuelle Blachey (Emmanuelle Devos) siège au comité exécutif de Théores, un géant de l’énergie. Un réseau de femmes aussi influent que discret la contacte en marge du Women’s Forum de Deauville pour prendre la tête d’Anthéa, une entreprise du CAC 40. Peu sûre d’elle, mais flattée de la proposition qui lui est faite, Emmanuelle hésite à s’engager. D’autant que face à elle, l’influent Jean Beaumel (Richard Berry) est prêt à tout pour pousser la candidature de son poulain. Un homme évidemment. Sous le soleil estival de La Ciotat, Olivia (Marina Foïs) anime un atelier d’écriture avec quelques jeunes de la ville. Ils entreprennent l’écriture d’un polar qui puise son inspiration dans son passé industriel. Parmi eux Antoine se singularise vite. Solitaire, mutique, il manifeste un tempérament violent qui inquiète Olivia autant qu’il la séduit.

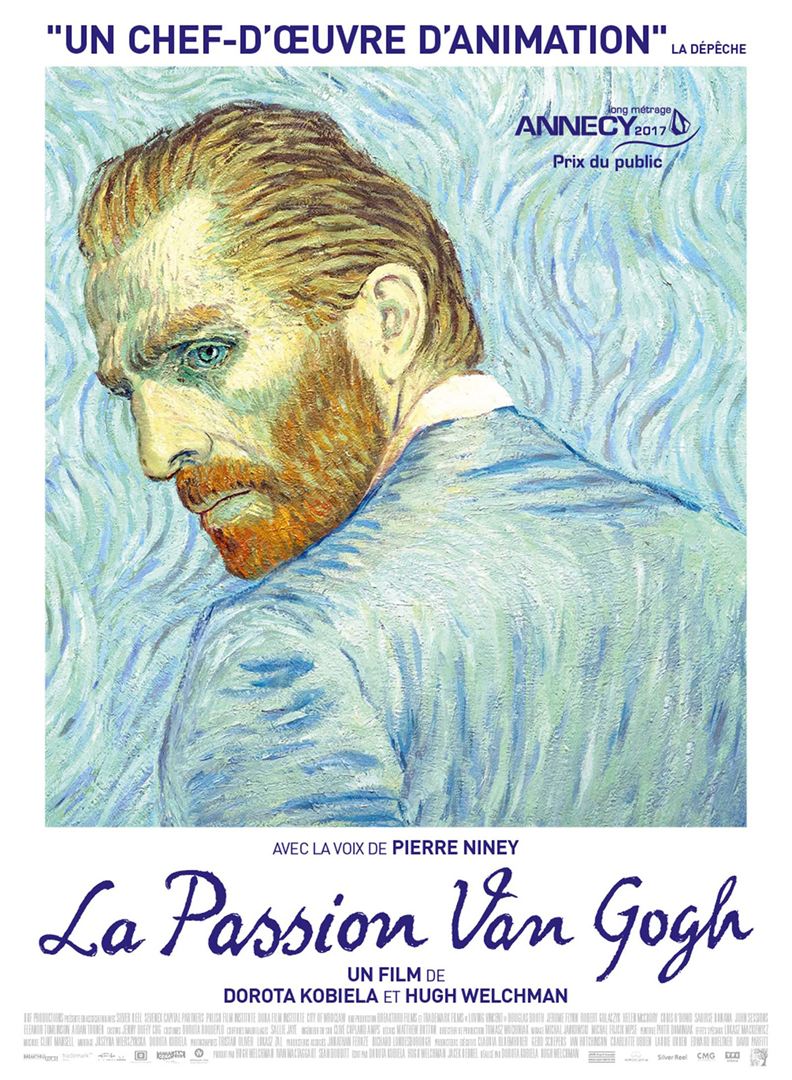

Sous le soleil estival de La Ciotat, Olivia (Marina Foïs) anime un atelier d’écriture avec quelques jeunes de la ville. Ils entreprennent l’écriture d’un polar qui puise son inspiration dans son passé industriel. Parmi eux Antoine se singularise vite. Solitaire, mutique, il manifeste un tempérament violent qui inquiète Olivia autant qu’il la séduit. Un an après la mort de Vincent Van Gogh, le facteur Joseph Roulin retrouve à Arles une lettre du peintre à son frère. Il charge son fils Armand d’aller à Paris la lui remettre en main propre. Le jeune homme se lance dans une enquête policière pour élucider les causes du décès de l’artiste.

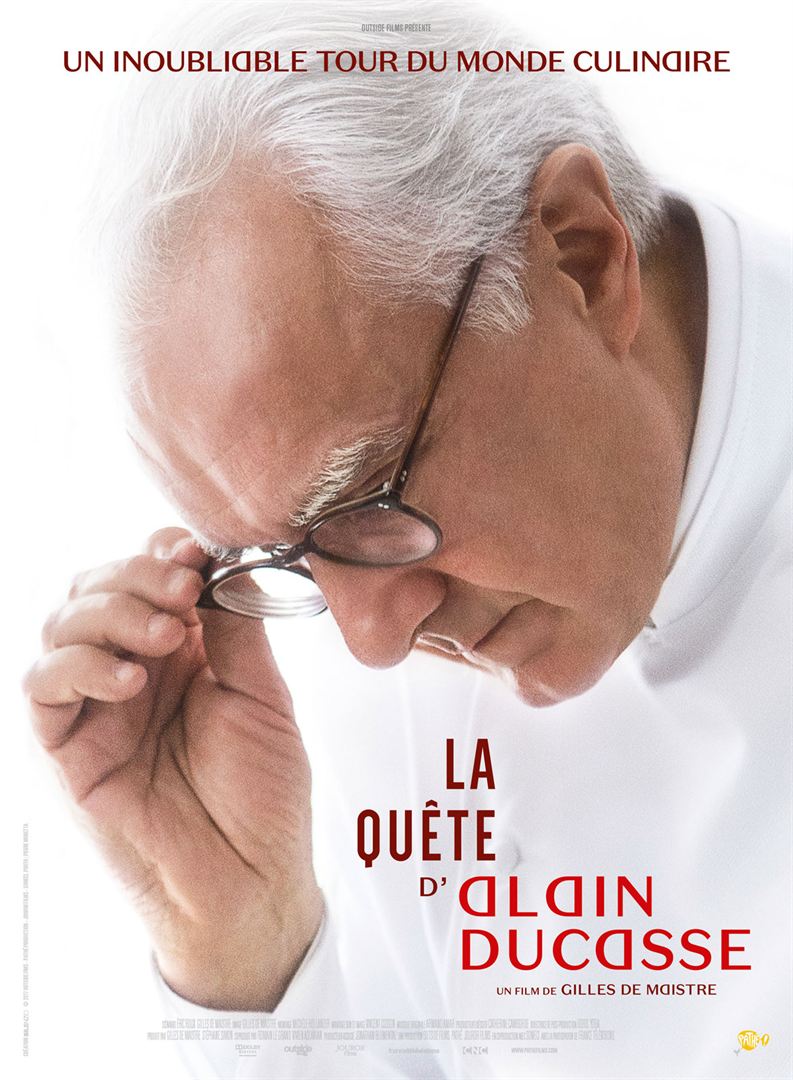

Un an après la mort de Vincent Van Gogh, le facteur Joseph Roulin retrouve à Arles une lettre du peintre à son frère. Il charge son fils Armand d’aller à Paris la lui remettre en main propre. Le jeune homme se lance dans une enquête policière pour élucider les causes du décès de l’artiste. Alain Ducasse est à la tête d’un empire. Il dirige vingt-trois restaurants dans le monde : à Paris, à Monte-Carlo, à Tokyo, à Londres, à Hong Kong… Il accumule dix-huit étoiles Michelin au total. Un record. Gilles de Maistre l’a suivi pendant deux ans autour du monde : des États-Unis au Japon, de la Mongolie aux Philippines. Le fil rouge de son documentaire : l’ouverture au cœur même du château de Versailles du dernier restaurant d’Alain Ducasse

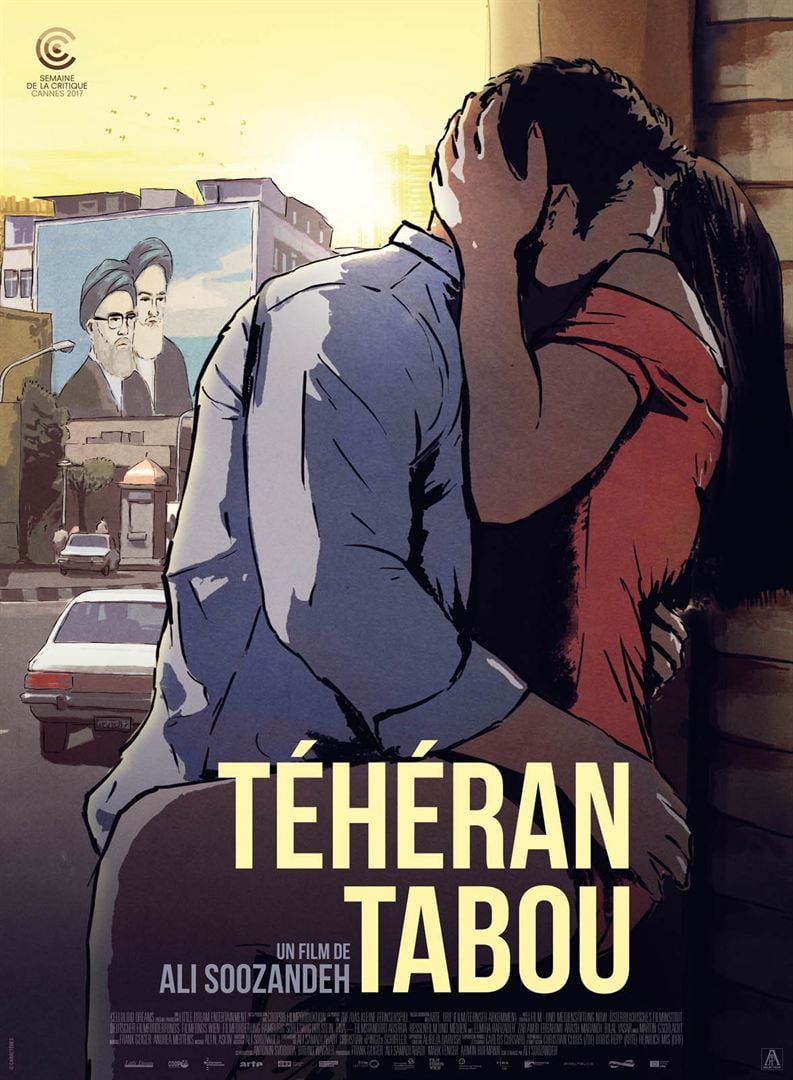

Alain Ducasse est à la tête d’un empire. Il dirige vingt-trois restaurants dans le monde : à Paris, à Monte-Carlo, à Tokyo, à Londres, à Hong Kong… Il accumule dix-huit étoiles Michelin au total. Un record. Gilles de Maistre l’a suivi pendant deux ans autour du monde : des États-Unis au Japon, de la Mongolie aux Philippines. Le fil rouge de son documentaire : l’ouverture au cœur même du château de Versailles du dernier restaurant d’Alain Ducasse À Téhéran de nos jours Pari et son fils muet Élias emménagent dans un grand immeuble d’un quartier populaire. Le mari de Pari est un toxicomane qui purge une longue peine de prison et elle se prostitue pour vivre. À l’étage au-dessus, Sara, qui étouffe entre un mari jaloux et une belle-mère possessive, est à nouveau enceinte après deux fausses couches. À l’étage au-dessous, Babak est un jeune musicien dont les enregistrements psychédéliques ne parviennent pas à franchir la censure islamique. Il a une liaison d’un soir avec Donya qui lui réclame le lendemain l’argent pour une hymenoplastie.

À Téhéran de nos jours Pari et son fils muet Élias emménagent dans un grand immeuble d’un quartier populaire. Le mari de Pari est un toxicomane qui purge une longue peine de prison et elle se prostitue pour vivre. À l’étage au-dessus, Sara, qui étouffe entre un mari jaloux et une belle-mère possessive, est à nouveau enceinte après deux fausses couches. À l’étage au-dessous, Babak est un jeune musicien dont les enregistrements psychédéliques ne parviennent pas à franchir la censure islamique. Il a une liaison d’un soir avec Donya qui lui réclame le lendemain l’argent pour une hymenoplastie. Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine.

Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine. Arthur de Pins a écrit et dessiné Zombillénium. Lancé par Spirou, publié ensuite chez Dupuis, décliné en trois tomes, couronné en 2012, Zombillénium poursuit sa carrière au cinéma.

Arthur de Pins a écrit et dessiné Zombillénium. Lancé par Spirou, publié ensuite chez Dupuis, décliné en trois tomes, couronné en 2012, Zombillénium poursuit sa carrière au cinéma.