Phong a grandi dans la campagne vietnamienne, dernier fils d’une nombreuse fratrie. Depuis sa prime enfance une certitude l’habite [si j’ose dire] : il est une femme dans un corps d’homme.

Phong a grandi dans la campagne vietnamienne, dernier fils d’une nombreuse fratrie. Depuis sa prime enfance une certitude l’habite [si j’ose dire] : il est une femme dans un corps d’homme.

Il décide de suivre un traitement hormonal et de se faire opérer en Thaïlande. Ce documentaire le suit pendant ce processus.

Finding Phong est un documentaire qui tourne le dos à tout psychologisme alors qu’il traite d’un sujet éminemment psychologique. La caméra des coréalisateurs, le français Swann Dubus-Mallet et le Vietnamien Phuong Thao Tran, filme dans la durée les transformations physiques de Phong : des seins qui gonflent trop lentement, des cheveux qui poussent et que Phong coiffe avec coquetterie, des tenues de plus en plus féminines…

Cette transformation nourrit chez le spectateur une curiosité un peu malsaine, vite satisfaite par quelques explications chirurgicales imagées. Mais il aura bientôt compris que l’essentiel se passe ailleurs, dans la tête. Et dans la tête de Phong, au fond, même s’il pleure beaucoup et souvent, il ne se passe pas grand-chose. Car Phong est un être simple. Il est une femme dans un corps d’homme. Point. Le documentaire n’entretient pas à ce sujet de suspense ni n’invente de rebondissement artificiel au risque de manquer de nerf.

Son environnement est plutôt clément à Phong. Certes sa mère ne voit pas d’un bon œil sa mue mais elle est la première à concéder que c’est par égoïsme maternel. Son père est plus philosophe. Et ses frères administrent une belle leçon de modestie quand ils avouent leur gêne initiale puis expriment leur respect de la liberté du choix de leur frère.

Finding Phong s’arrête à la sortie de la clinique thaïlandaise où Phong subit une vaginoplastie. Comme si Phong s’y était trouvé.e. On regrette que la caméra ne le/la suive pas encore quelque temps dans sa nouvelle vie. Ces quelques mois supplémentaires auraient permis de répondre à une question laissée en suspens : Phong devient-il une femme du jour où il a un vagin ? On esquisse une réponse doublement négative : non car il l’était déjà avant son opération et non car il/elle ne le sera jamais tout à fait. Ou pour le dire autrement : la femme ne se définit pas par son vagin et le vagin ne fait pas la femme.

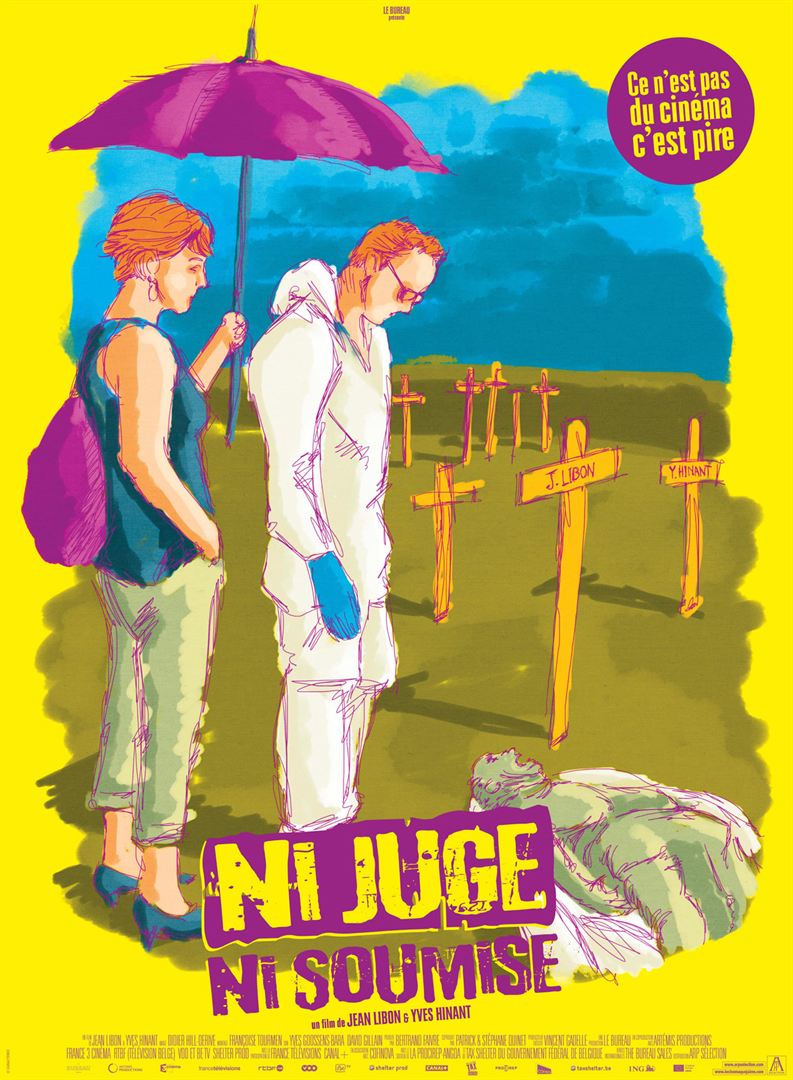

Anne Gruwez est juge d’instruction à Bruxelles. Pendant trois ans, l’équipe de Striptease l’a filmée. Dans son bureau où elle auditionne des inculpés et décide leur mise en accusation. Sur les lieux des crimes où elle se déplace dans une 2CV chevrotante. À la police judiciaire où elle décide de rouvrir une vieille affaire restée irrésolue.

Anne Gruwez est juge d’instruction à Bruxelles. Pendant trois ans, l’équipe de Striptease l’a filmée. Dans son bureau où elle auditionne des inculpés et décide leur mise en accusation. Sur les lieux des crimes où elle se déplace dans une 2CV chevrotante. À la police judiciaire où elle décide de rouvrir une vieille affaire restée irrésolue. Le divorce des Besson se passe mal. Miriam accuse son mari de violence conjugale. Elle a décidé de déménager, pour se protéger et pour protéger ses enfants. Joséphine, qui fête bientôt ses dix-huit ans, et Julien qui n’en a que onze encore, refusent de revoir leur père qui réclame un droit de visite. La juge aux affaires familiales doit trancher.

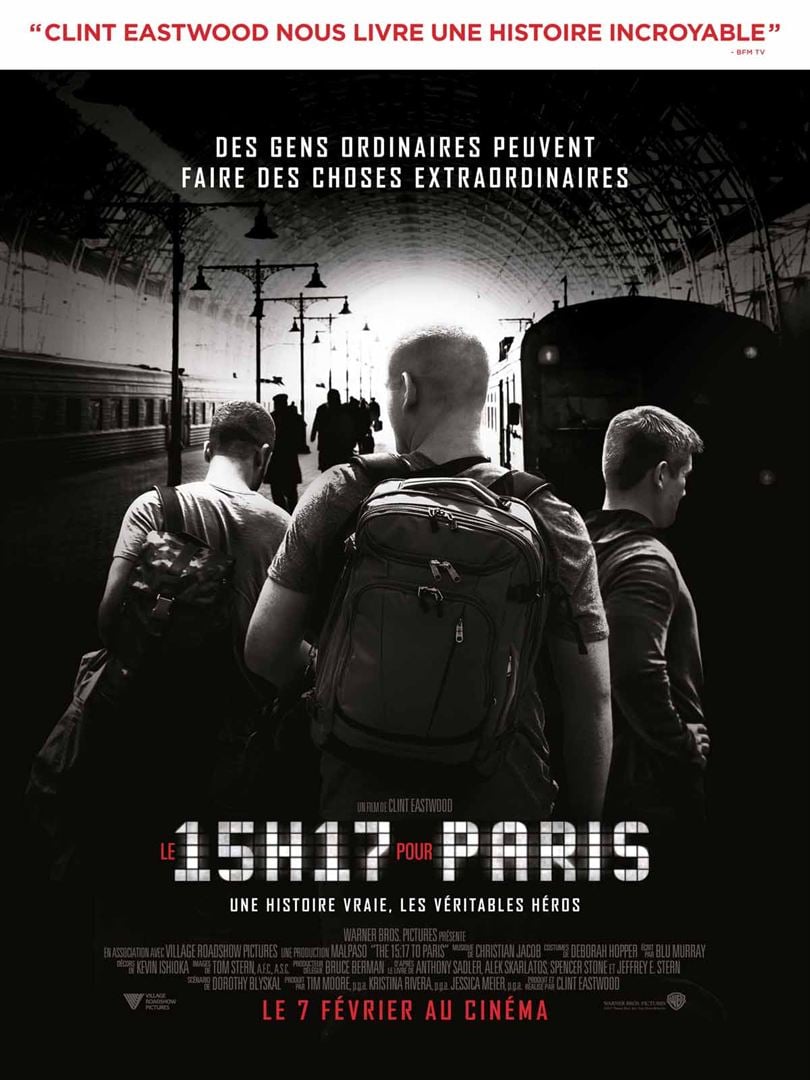

Le divorce des Besson se passe mal. Miriam accuse son mari de violence conjugale. Elle a décidé de déménager, pour se protéger et pour protéger ses enfants. Joséphine, qui fête bientôt ses dix-huit ans, et Julien qui n’en a que onze encore, refusent de revoir leur père qui réclame un droit de visite. La juge aux affaires familiales doit trancher. Le 21 août 2015, un terroriste surarmé a voulu assassiner les passagers du Thalys 9364 entre Bruxelles et Paris. Un carnage a été évité grâce à l’intervention héroïque de trois Américains en vacances en Europe.

Le 21 août 2015, un terroriste surarmé a voulu assassiner les passagers du Thalys 9364 entre Bruxelles et Paris. Un carnage a été évité grâce à l’intervention héroïque de trois Américains en vacances en Europe.