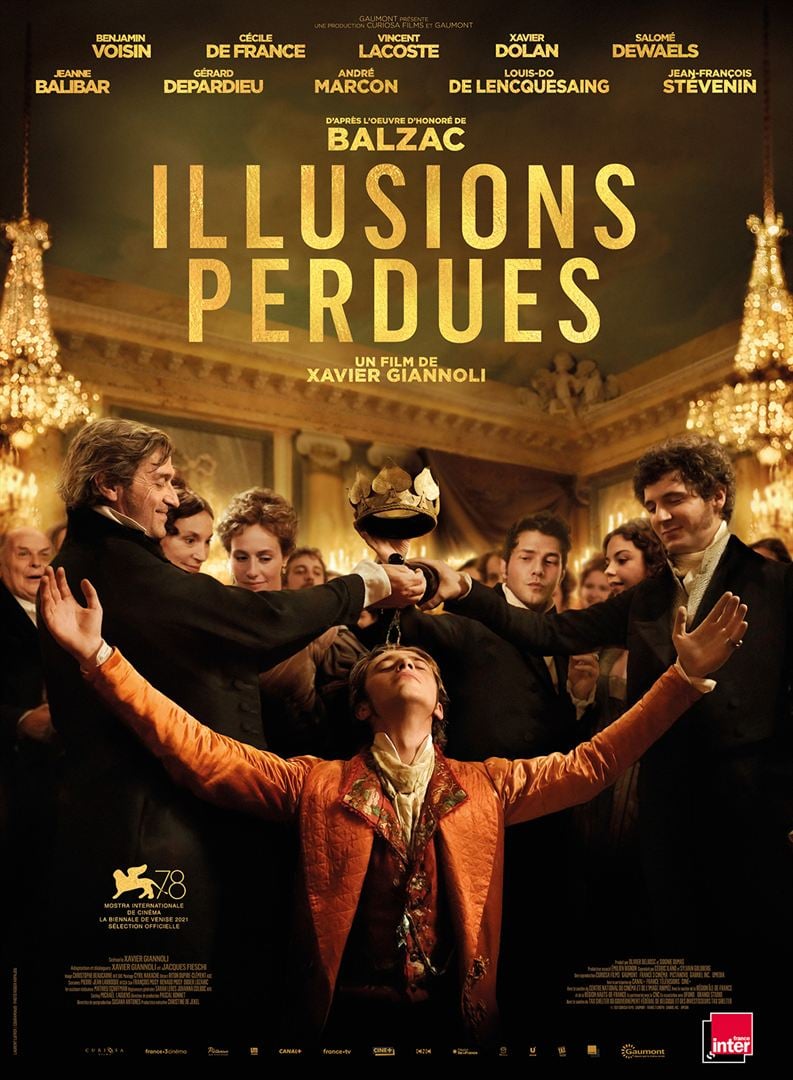

Lucien Chardon (Benjamin Voisin) s’est mis en tête d’utiliser le nom de sa mère pour se faire une place dans le monde. Le jeune roturier, employé à Angoulême dans une modeste imprimerie, signe son premier recueil de poèmes Lucien de Rubempré, le dédie à Madame de Bargeton (Cécile De France), sa protectrice dont il fait sa maîtresse, et monte à Paris avec elle avant qu’elle ne le chasse sur les conseils de sa cousine, la marquise d’Espard (Jeanne Balibar).

Lucien Chardon (Benjamin Voisin) s’est mis en tête d’utiliser le nom de sa mère pour se faire une place dans le monde. Le jeune roturier, employé à Angoulême dans une modeste imprimerie, signe son premier recueil de poèmes Lucien de Rubempré, le dédie à Madame de Bargeton (Cécile De France), sa protectrice dont il fait sa maîtresse, et monte à Paris avec elle avant qu’elle ne le chasse sur les conseils de sa cousine, la marquise d’Espard (Jeanne Balibar).

Lucien, sans protection, sans travail et sans argent, trouve alors à s’employer dans un journal. Lousteau (Vincent Lacoste) en est le rédacteur en chef ; Finot (Louis-Do de Lencquesaing) le propriétaire. Loin des idéaux qu’il avait pu nourrir, Lucien, qui est tombé amoureux de Coralie (Salomé Dewaels), une actrice de boulevard, y découvre un monde cupide et corrompu. Il en adopte pourtant les usages et y connaîtra une gloire éphémère.

Balzac a décidément la côte. Trois semaines après Eugénie Grandet sort cette adaptation d’un autre des volumes, le plus connu peut-être, des Scènes de la vie de province. Les deux films vont-ils se cannibaliser ? Les amoureux de Balzac ou les parents d’élève qui auront amené leur collégien de quatrième voir Eugénie Grandet fin septembre, amèneront-ils leur lycéen de première voir Illusions perdues trois semaines plus tard ?

J’avais eu la dent dure contre Eugénie Grandet, que j’avais trouvé bien académique. Au contraire, j’ai été enthousiasmé par Illusions perdues pour des motifs dont je ne parviens pas avec certitude à déterminer s’ils tiennent de l’oeuvre de Balzac ou de son adaptation par Xavier Giannoli.

Car, à la différence d’Eugénie Grandet, Illusions perdues est sacrément moderne. Il présente le monde de la presse, que Balzac connaissait bien pour y avoir longtemps travaillé, avec une acuité qui n’a rien perdu de son actualité. L’action se déroule sous la Restauration. Balzac écrit vingt ans plus tard. La presse est libre. Mais cette liberté est détournée. Des journalistes sans états d’âme vendent leur plume aux plus offrants pour colporter des fausses nouvelles – on ne parlait pas encore de fake news, mais de « canards » – faire l’éloge des spectacles ou des livres pour lesquels ils avaient reçu des pots-de-vin ou, au contraire, quelle qu’en soit la valeur réelle, les exécuter d’une critique assassine.

Vincent Lacoste, dont la moue molle a normalement le don de m’horripiler (ne manquerait plus qu’il tourne avec Isabelle Huppert), excelle dans le rôle de ce chef de rédaction au cynisme revendiqué. Dans une scène mémorable, Il apprend au jeune Lucien – qui n’est pourtant son cadet que de quelques années et qui pourrait lui ressembler bien vite s’il décidait de suivre la même voie – comment exécuter une oeuvre, même si elle est bonne : « Le récit est parfaitement maîtrisé ? Il est prévisible ! L’intrigue est finement observée ? L’œuvre manque de mystère ! ». La scène a pour moi, qui me pique de rédiger chaque matin une critique, un écho féroce, en me montrant avec quelle facilité on peut écrire tout ou son contraire, faire d’une qualité un défaut et transformer en exercice de style gratuit ce qui devrait toujours être l’expression sincère d’un sentiment authentique.

D’ailleurs on pourrait utiliser les termes mêmes de cette scène pour instruire le procès du film de Xavier Giannoli : trop long, trop académique, trop prévisible (on sait depuis la Rome antique qu’il n’y a qu’un pas du Capitole à la roche Tarpéienne et que le succès de Lucien annonce sa chute inéluctable)…. mais ce serait se montrer bien injuste avec un réalisateur qui, depuis vingt ans, trace son chemin dans le cinéma français avec de la belle ouvrage, régulièrement salué mais jamais acclamé (il a été nommé trois fois aux Césars pour Quand j’étais un chanteur, À l’origine et Marguerite, mais n’a jamais décroché de statuette).

Son film est d’une revigorante énergie. On y découvre, en voisin éclairé, les galeries du Palais-Royal qui, à l’époque étaient le haut lieu de la galanterie parisienne. On y croise des seconds rôles intimidants : Jeanne Balibar, mielleusement aristocrate, Gérard Depardieu, plus obèse que jamais mais moins exubérant qu’il n’en a l’habitude, Xavier Dolan lui aussi admirable de retenue et de profondeur (son personnage, caricature de l’écrivain de Cour, s’avère l’un des plus profonds du film), André Bercon, l’impresario inoubliable de Marguerite, Cécile de France désormais abonnée aux rôles de MILF, Jean-François Stévenin dans son tout dernier rôle, les traits déjà émaciés par la maladie….

Face à ces statues du Commandeur, Giannoli fait le pari de confier les premiers rôles à deux jeunes inconnus. Benjamin Voisin avait été révélé par François Ozon dans Été 85 ; il est de tous les plans de ces Illusions perdues qu’il porte sur ses jeunes épaules avec ce mélange de fougue juvénile et de fragilité qui caractérise son jeu. Quant à Salomé Dewaels on ne l’avait jamais vue, mais on fait le pari qu’on la reverra très vite.

La bande-annonce

Gus (Luc Bruchez) a treize ans. Il vit à la ferme avec ses parents, sa sœur aînée et son cousin un peu demeuré. C’est l’été 76, l’été de la canicule qui s’abat sur les hommes et les bêtes mettant en péril l’équilibre, déjà fragile, de l’exploitation familiale. Tandis que le père (Thibaut Evrard) se démène comme un beau diable pour sauver ses poulets et ses vaches, la mère (Laetitia Casta), fatiguée d’une vie de corvées, nourrit pour une amie de passage (Clémence Poésy) des désirs coupables.

Gus (Luc Bruchez) a treize ans. Il vit à la ferme avec ses parents, sa sœur aînée et son cousin un peu demeuré. C’est l’été 76, l’été de la canicule qui s’abat sur les hommes et les bêtes mettant en péril l’équilibre, déjà fragile, de l’exploitation familiale. Tandis que le père (Thibaut Evrard) se démène comme un beau diable pour sauver ses poulets et ses vaches, la mère (Laetitia Casta), fatiguée d’une vie de corvées, nourrit pour une amie de passage (Clémence Poésy) des désirs coupables.

Une jeune Suédoise, blonde et pulpeuse, vingt ans à peine, débarque à Los Angeles. Sous le nom de Bella Cherry, elle entend percer dans le X. Elle est prête à tourner les scènes plus extrêmes pour atteindre le Graal : devenir une Spiegler Girl.

Une jeune Suédoise, blonde et pulpeuse, vingt ans à peine, débarque à Los Angeles. Sous le nom de Bella Cherry, elle entend percer dans le X. Elle est prête à tourner les scènes plus extrêmes pour atteindre le Graal : devenir une Spiegler Girl. Lucien Chardon (Benjamin Voisin) s’est mis en tête d’utiliser le nom de sa mère pour se faire une place dans le monde. Le jeune roturier, employé à Angoulême dans une modeste imprimerie, signe son premier recueil de poèmes Lucien de Rubempré, le dédie à Madame de Bargeton (Cécile De France), sa protectrice dont il fait sa maîtresse, et monte à Paris avec elle avant qu’elle ne le chasse sur les conseils de sa cousine, la marquise d’Espard (Jeanne Balibar).

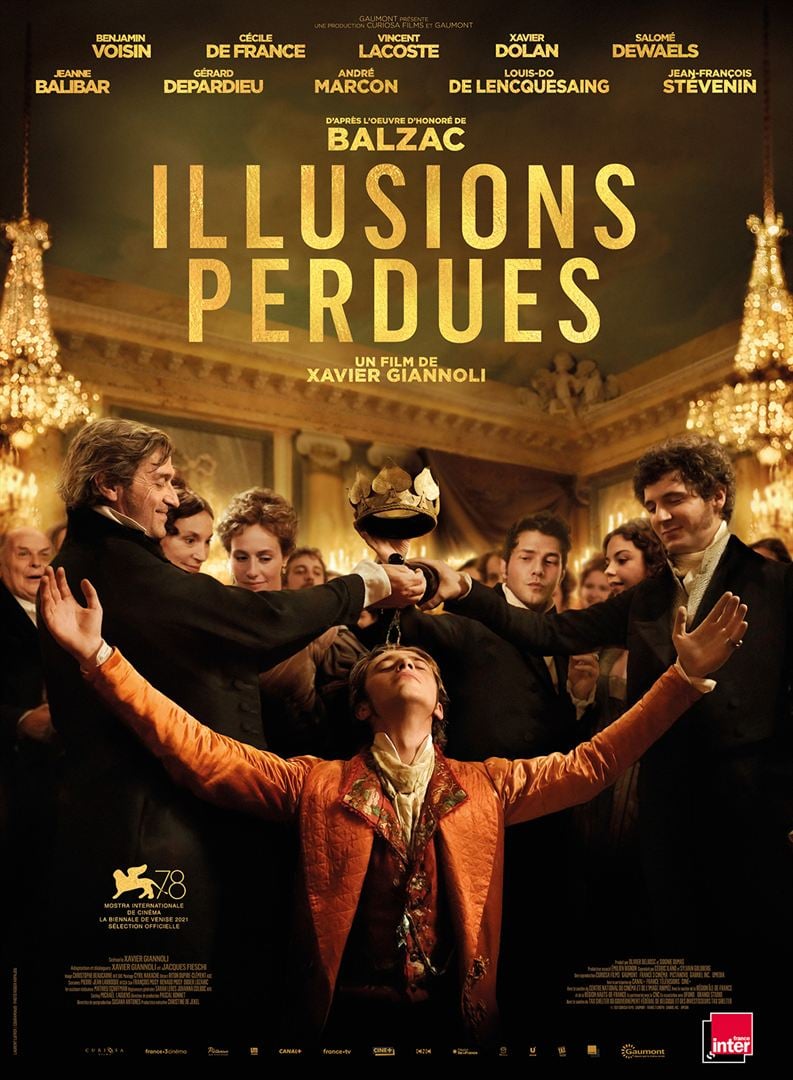

Lucien Chardon (Benjamin Voisin) s’est mis en tête d’utiliser le nom de sa mère pour se faire une place dans le monde. Le jeune roturier, employé à Angoulême dans une modeste imprimerie, signe son premier recueil de poèmes Lucien de Rubempré, le dédie à Madame de Bargeton (Cécile De France), sa protectrice dont il fait sa maîtresse, et monte à Paris avec elle avant qu’elle ne le chasse sur les conseils de sa cousine, la marquise d’Espard (Jeanne Balibar). Dans les montagnes de l’Oregon, au début du dix-neuvième siècle, le destin de deux chercheurs d’or va se croiser. Cookie Figowitz est cuisinier. King Lu est un immigré chinois en rupture de ban, pourchassé par des mercenaires. Les deux hommes vont voler le lait de la vache d’un riche propriétaire terrien (Toby Jones) pour fabriquer des pâtisseries que la petite colonie s’arrachera bientôt.

Dans les montagnes de l’Oregon, au début du dix-neuvième siècle, le destin de deux chercheurs d’or va se croiser. Cookie Figowitz est cuisinier. King Lu est un immigré chinois en rupture de ban, pourchassé par des mercenaires. Les deux hommes vont voler le lait de la vache d’un riche propriétaire terrien (Toby Jones) pour fabriquer des pâtisseries que la petite colonie s’arrachera bientôt. Dans la France du roi Charles VI, à la fin du XIVème siècle, deux chevaliers portent devant Dieu leur querelle. Jean de Carrouges (Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver) sont pourtant des compagnons de longue date qui ont livré bien des batailles côte à côte. Mais le contentieux entre les hommes que tout oppose n’a cessé de grandir. Carrouges, un chevalier sans peur et sans reproche, s’est attiré l’hostilité de son suzerain, la comte d’Alençon (Ben Affleck), à force de maladresse là où Le Gris, pourtant moins bien né, par son charme et son érudition, s’en est fait l’indispensable bras droit, au point d’obtenir de lui les charges héréditaires qui auraient dû échoir à Carrouges.

Dans la France du roi Charles VI, à la fin du XIVème siècle, deux chevaliers portent devant Dieu leur querelle. Jean de Carrouges (Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver) sont pourtant des compagnons de longue date qui ont livré bien des batailles côte à côte. Mais le contentieux entre les hommes que tout oppose n’a cessé de grandir. Carrouges, un chevalier sans peur et sans reproche, s’est attiré l’hostilité de son suzerain, la comte d’Alençon (Ben Affleck), à force de maladresse là où Le Gris, pourtant moins bien né, par son charme et son érudition, s’en est fait l’indispensable bras droit, au point d’obtenir de lui les charges héréditaires qui auraient dû échoir à Carrouges. Samuel Sandberg (Jérémie Rénier) vend la cave familiale de son appartement parisien. M. Fonzic (François Cluzet) s’en porte acquéreur : se présentant comme un ancien professeur d’histoire, il affirme vouloir y entreposer les affaires de sa mère récemment décédée alors qu’il y élit bientôt domicile. Alarmé par son comportement suspect, Samuel découvre vite la vérité : M. Fonzic a été renvoyé de l’Education nationale pour négationnisme et vit à la rue. Mais, il est trop tard pour annuler la vente.

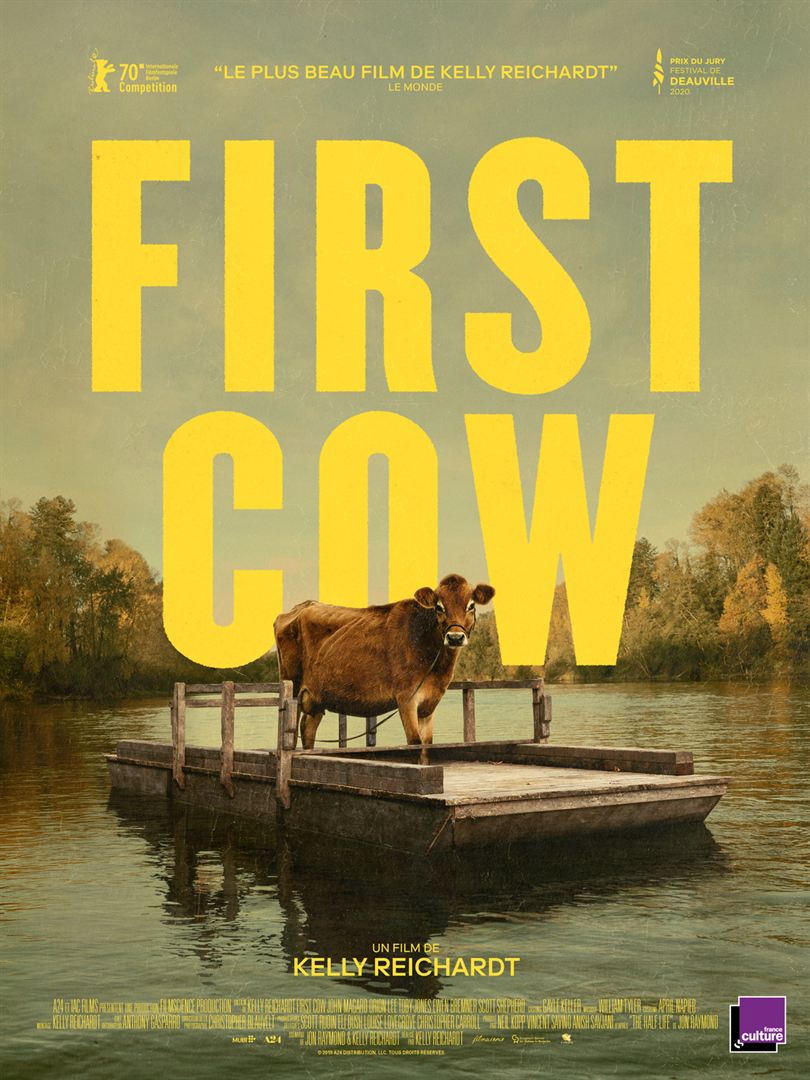

Samuel Sandberg (Jérémie Rénier) vend la cave familiale de son appartement parisien. M. Fonzic (François Cluzet) s’en porte acquéreur : se présentant comme un ancien professeur d’histoire, il affirme vouloir y entreposer les affaires de sa mère récemment décédée alors qu’il y élit bientôt domicile. Alarmé par son comportement suspect, Samuel découvre vite la vérité : M. Fonzic a été renvoyé de l’Education nationale pour négationnisme et vit à la rue. Mais, il est trop tard pour annuler la vente. C’est l’histoire de Julie (Renate Reinsve), racontée en douze chapitres, un prologue et un épilogue. L’histoire d’une trentenaire norvégienne bien dans son temps qui n’aime pas faire des choix et hésite sur la voie à suivre. Après des études de médecine puis de psychologie, elle bifurque vers la photographie et trouve un job alimentaire dans une grande librairie. Après avoir aimé Aksel (Anders Danielsen Lie), un bédéiste plus âgé qu’elle qui aspire à fonder une famille alors que Julie ne s’y sent pas prête, elle aimera Eivind (Herbert Nordrum), qu’elle a rencontré dans une soirée de mariage où elle s’était incrustée sans y être invitée.

C’est l’histoire de Julie (Renate Reinsve), racontée en douze chapitres, un prologue et un épilogue. L’histoire d’une trentenaire norvégienne bien dans son temps qui n’aime pas faire des choix et hésite sur la voie à suivre. Après des études de médecine puis de psychologie, elle bifurque vers la photographie et trouve un job alimentaire dans une grande librairie. Après avoir aimé Aksel (Anders Danielsen Lie), un bédéiste plus âgé qu’elle qui aspire à fonder une famille alors que Julie ne s’y sent pas prête, elle aimera Eivind (Herbert Nordrum), qu’elle a rencontré dans une soirée de mariage où elle s’était incrustée sans y être invitée. Sami (Ziad Bakri) est traducteur. Au début des années 1980, encore enfant, il a vu sous ses yeux son père disparaître entre les mains de la police syrienne. Il obtient l’asile politique en Australie en 2000 après un calamiteux lapsus devant les télévisions du monde entier. En 2011, quand le Printemps arabe éclate et quand Sami apprend que son frère vient d’être emprisonné, il décide de retourner dans son pays natal avec Chase, un journaliste australien et ami de longue date.

Sami (Ziad Bakri) est traducteur. Au début des années 1980, encore enfant, il a vu sous ses yeux son père disparaître entre les mains de la police syrienne. Il obtient l’asile politique en Australie en 2000 après un calamiteux lapsus devant les télévisions du monde entier. En 2011, quand le Printemps arabe éclate et quand Sami apprend que son frère vient d’être emprisonné, il décide de retourner dans son pays natal avec Chase, un journaliste australien et ami de longue date. Lina Soualem est la fille du comédien Zinedine Soualem. Elle filme ses grands-parents, Aïcha et Mabrouk, des immigrés algériens installés à Thiers en Auvergne depuis les années cinquante, qui, après plus de soixante années de vie commune, décident de se séparer.

Lina Soualem est la fille du comédien Zinedine Soualem. Elle filme ses grands-parents, Aïcha et Mabrouk, des immigrés algériens installés à Thiers en Auvergne depuis les années cinquante, qui, après plus de soixante années de vie commune, décident de se séparer. 1886. Gustave Eiffel (Romain Duris) rentre de New York, où il a construit la structure métallique de la Statue de la liberté, auréolé de gloire. L’Exposition universelle de 1889 se prépare ; mais Eiffel ne voit pas l’intérêt de construire un projet éphémère et préfère s’intéresser au futur métro. Il changera d’avis après avoir retrouvé Adrienne (Emma Mackey), un amour de jeunesse, et se lancera dans le défi inouï de construire une tour métallique de trois cents mètres de haut.

1886. Gustave Eiffel (Romain Duris) rentre de New York, où il a construit la structure métallique de la Statue de la liberté, auréolé de gloire. L’Exposition universelle de 1889 se prépare ; mais Eiffel ne voit pas l’intérêt de construire un projet éphémère et préfère s’intéresser au futur métro. Il changera d’avis après avoir retrouvé Adrienne (Emma Mackey), un amour de jeunesse, et se lancera dans le défi inouï de construire une tour métallique de trois cents mètres de haut.