Un père (Aurélien Recoing) aidé de ses trois enfants (Louis, Esther et Léna Garrel) dirige le théâtre de marionnettes créé par sa propre mère (Francine Bergé). Mais cette belle harmonie familiale se brise lorsque le père décède brutalement, bientôt suivi dans la tombe par la grand-mère. Leur disparition place les survivants face à un choix douloureux : perpétuer la tradition familiale au risque de s’étioler ? ou trouver enfin sa voie ailleurs, au risque de la trahir ?

Un père (Aurélien Recoing) aidé de ses trois enfants (Louis, Esther et Léna Garrel) dirige le théâtre de marionnettes créé par sa propre mère (Francine Bergé). Mais cette belle harmonie familiale se brise lorsque le père décède brutalement, bientôt suivi dans la tombe par la grand-mère. Leur disparition place les survivants face à un choix douloureux : perpétuer la tradition familiale au risque de s’étioler ? ou trouver enfin sa voie ailleurs, au risque de la trahir ?

Chez les Garrel, on est saltimbanque de père en fils. Le grand-père, Maurice, décédé en 2011, fut lui-même marionnettiste avant de monter sur les planches et de faire une immense carrière au cinéma. Son fils, Philippe, né en 1948, devint réalisateur et a signé depuis cinquante ans une trentaine de films, lents et intimistes. De tous, c’est le petit-fils, Louis, né en 1983, qui est devenu le plus connu. Mais sa célébrité ne doit pas occulter sa sœur, Esther, qui a joué chez Christophe Honoré, chez Noémie Lvovsky ou chez Valérie Donzelli.

Avec beaucoup de pudeur, Philippe Garrel met en scène cet univers familial si particulier. Il a demandé à Aurélien Recoing – dont la ressemblance avec Pierre Moscovici ne cesse de me troubler – d’interpréter son rôle. Avec une admirable modestie, il fait disparaître son personnage dès le premier tiers du film. C’est un parti pris regrettable, même s’il a sa logique. C’est en effet cette première demi-heure qui constitue la meilleure partie du film, tant l’atmosphère qui règne dans cette famille est attachante. Mais le scénario avait besoin d’avancer et la mort du père en est l’occasion. Le problème est que l’histoire racontée dans l’heure suivante, notamment celle de Peter, cette pièce rapportée qui rejoint la troupe de marionnettistes avant de la quitter pour vivre sa vocation de peintre, n’est guère convaincante.

Ansa (Alma Pöysti) travaille dans un supermarché. Holappa (Jussi Vatanen) est ouvrier dans une usine. Ces deux solitaires vont se rencontrer un soir dans un bar, se regarder et se plaire sans avoir besoin d’échanger plus que quelques paroles. Mais le sort contrariera leur rapprochement.

Ansa (Alma Pöysti) travaille dans un supermarché. Holappa (Jussi Vatanen) est ouvrier dans une usine. Ces deux solitaires vont se rencontrer un soir dans un bar, se regarder et se plaire sans avoir besoin d’échanger plus que quelques paroles. Mais le sort contrariera leur rapprochement. Thien habite Saïgon. Sa belle-soeur y meurt dans un accident de scooter laissant derrière elle, un orphelin de cinq ans, Diao. Accompagné de son neveu, Thien ramène la dépouille de sa belle-soeur dans son village natal. Elle y est enterrée dans la religion catholique. Ce voyage est pour Thien l’occasion de se replonger dans son passé.

Thien habite Saïgon. Sa belle-soeur y meurt dans un accident de scooter laissant derrière elle, un orphelin de cinq ans, Diao. Accompagné de son neveu, Thien ramène la dépouille de sa belle-soeur dans son village natal. Elle y est enterrée dans la religion catholique. Ce voyage est pour Thien l’occasion de se replonger dans son passé. Doctorant besogneux en sciences physiques, après avoir échoué en médecine, Benjamin (Vincent lacoste) accepte un remplacement en mathématiques au collège. Ses premiers pas sont difficiles. Il a du mal à se faire respecter de ses élèves et, plus encore, à s’en faire comprendre. mais il peut compter sur l’accueil chaleureux et le soutien de ses collègues du lycée Molière : Meriem (Adèle Exarchopoulos), une autre prof de maths qui a un contact fantastique avec ses élèves, Fouad (William Lebghil), le prof d’anglais sur qui tout glisse, Sandrine (Louise Bourgoin), la prof de SVT psycho-rigide et Pierre (François Cluzet), le vieux prof de français qui leur sert à tous de grand frère ou de parrain.

Doctorant besogneux en sciences physiques, après avoir échoué en médecine, Benjamin (Vincent lacoste) accepte un remplacement en mathématiques au collège. Ses premiers pas sont difficiles. Il a du mal à se faire respecter de ses élèves et, plus encore, à s’en faire comprendre. mais il peut compter sur l’accueil chaleureux et le soutien de ses collègues du lycée Molière : Meriem (Adèle Exarchopoulos), une autre prof de maths qui a un contact fantastique avec ses élèves, Fouad (William Lebghil), le prof d’anglais sur qui tout glisse, Sandrine (Louise Bourgoin), la prof de SVT psycho-rigide et Pierre (François Cluzet), le vieux prof de français qui leur sert à tous de grand frère ou de parrain. Quand ses producteurs lui annoncent qu’ils cessent de financer son dernier film, Marc Becker s’enfuit dans les Cévennes chez sa tante Denise (Françoise Lebrun, égérie de Jean Eustache) avec sa monteuse (Blanche Gardin) et son assistante (Frankie Wallach, égérie de EDF) pour en boucler le montage. Mais cette fuite à la campagne exacerbe la créativité débordante du réalisateur, au grand dam de ses proches.

Quand ses producteurs lui annoncent qu’ils cessent de financer son dernier film, Marc Becker s’enfuit dans les Cévennes chez sa tante Denise (Françoise Lebrun, égérie de Jean Eustache) avec sa monteuse (Blanche Gardin) et son assistante (Frankie Wallach, égérie de EDF) pour en boucler le montage. Mais cette fuite à la campagne exacerbe la créativité débordante du réalisateur, au grand dam de ses proches. Inès (Louise Bourgoin) élève seule son fils Adam, collégien de quatorze ans. En retard de loyers, menacée d’expulsion dès la fin de la trêve hivernale, elle recherche désespérément un emploi. Elle en trouve un chez Anti-squat, une société qui, sur la base d’un nouveau dispositif législatif, gère des locaux vacants pour du logement ou de l’insertion social, dans l’attente d’une réhabilitation ou d’une vente.

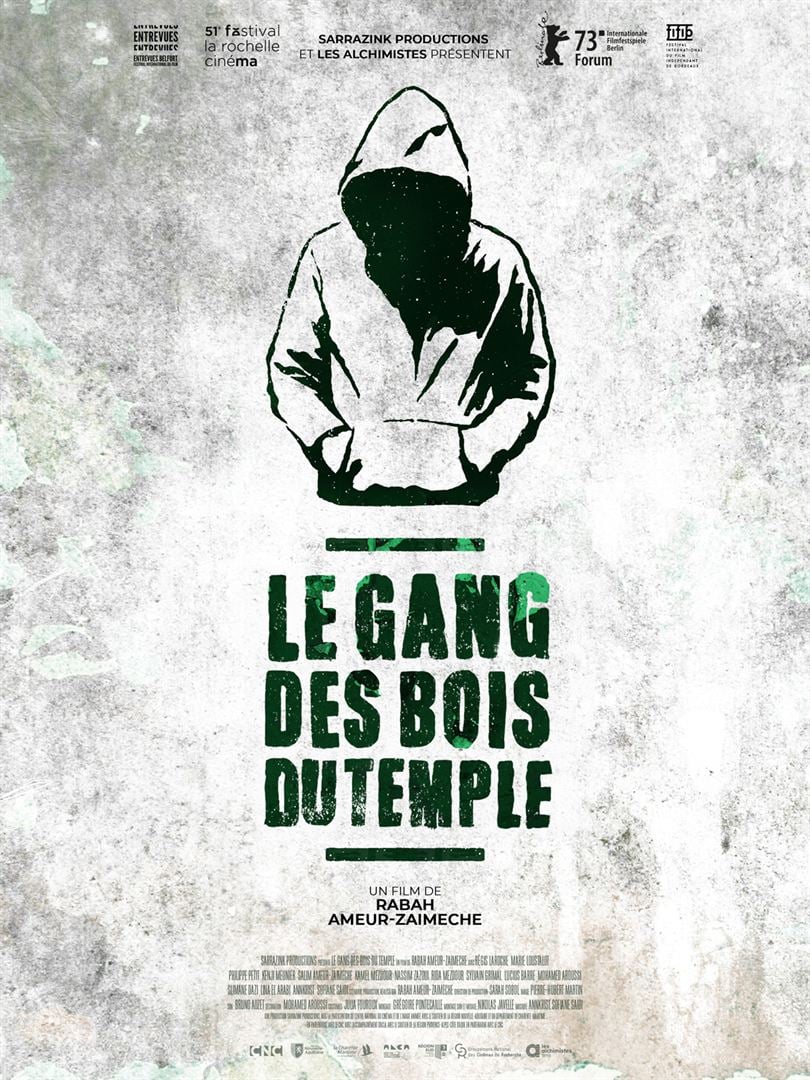

Inès (Louise Bourgoin) élève seule son fils Adam, collégien de quatorze ans. En retard de loyers, menacée d’expulsion dès la fin de la trêve hivernale, elle recherche désespérément un emploi. Elle en trouve un chez Anti-squat, une société qui, sur la base d’un nouveau dispositif législatif, gère des locaux vacants pour du logement ou de l’insertion social, dans l’attente d’une réhabilitation ou d’une vente. Dans une cité HLM située à la périphérie d’une métropole anonyme (Paris ? Marseille ? Bordeaux ?), un homme, enterre sa mère qui fut longtemps l’épicière du coin. D’autres habitants du quartier, qui vivent de petits trafics, préparent un gros coup : le braquage du van d’un riche prince émirati contenant des valises remplies d’argent liquide.

Dans une cité HLM située à la périphérie d’une métropole anonyme (Paris ? Marseille ? Bordeaux ?), un homme, enterre sa mère qui fut longtemps l’épicière du coin. D’autres habitants du quartier, qui vivent de petits trafics, préparent un gros coup : le braquage du van d’un riche prince émirati contenant des valises remplies d’argent liquide. Estelle Vasseur (Diane Kruiger) est pilote de ligne sur longs-courriers. Elle habite, avec son mari Guillaume (Mathieu Kassovitz), brillant cardiologue, une luxueuse villa sur les hauteurs de Toulon. Il ne manque au couple qu’un enfant pour que leur bonheur soit complet.

Estelle Vasseur (Diane Kruiger) est pilote de ligne sur longs-courriers. Elle habite, avec son mari Guillaume (Mathieu Kassovitz), brillant cardiologue, une luxueuse villa sur les hauteurs de Toulon. Il ne manque au couple qu’un enfant pour que leur bonheur soit complet. À Great Yarmouth, sur les bords de la mer du Nord, dans l’une des villes les plus pauvres d’Angleterre, Tania, la quarantaine, dirige avec son mari Richard un trafic juteux : elle fait venir des immigrés portugais en Angleterre, les entasse dans des meublés miteux et fournit cette main d’oeuvre docile et bon marché à un abattoir de volailles.

À Great Yarmouth, sur les bords de la mer du Nord, dans l’une des villes les plus pauvres d’Angleterre, Tania, la quarantaine, dirige avec son mari Richard un trafic juteux : elle fait venir des immigrés portugais en Angleterre, les entasse dans des meublés miteux et fournit cette main d’oeuvre docile et bon marché à un abattoir de volailles. Deux amis, Leon, un jeune écrivain qui peine à mettre la dernière main à son second roman, et Felix, étudiant aux Beaux-Arts censé achever un travail photographique, ont décidé de passer quelques jours au bord de la Baltique, dans la maison de campagne des parents de Felix. À leur arrivée dans les lieux, ils ont la surprise d’y découvrir la présence de Nadia et, à la nuit tombée, ses bruyants ébats avec son amant, un sauveteur prénommé Devid.

Deux amis, Leon, un jeune écrivain qui peine à mettre la dernière main à son second roman, et Felix, étudiant aux Beaux-Arts censé achever un travail photographique, ont décidé de passer quelques jours au bord de la Baltique, dans la maison de campagne des parents de Felix. À leur arrivée dans les lieux, ils ont la surprise d’y découvrir la présence de Nadia et, à la nuit tombée, ses bruyants ébats avec son amant, un sauveteur prénommé Devid.