Sifflé à Cannes, le dernier film de Nicolas Winding Refn divise la critique. « Capricieux, égocentrique, passionnant et terrassant » pour Mad Movies ; « Conte de fées techno, prétentieux et vaguement provoc » pour Le Point. Le brillant réalisateur danois a-t-il signé un nouveau Drive, le polar hypnotique qui fit de Ryan Gosling l’acteur le plus sexy au monde ? Ou une suite du grand-guignolesque Only God Forgives ?

Sifflé à Cannes, le dernier film de Nicolas Winding Refn divise la critique. « Capricieux, égocentrique, passionnant et terrassant » pour Mad Movies ; « Conte de fées techno, prétentieux et vaguement provoc » pour Le Point. Le brillant réalisateur danois a-t-il signé un nouveau Drive, le polar hypnotique qui fit de Ryan Gosling l’acteur le plus sexy au monde ? Ou une suite du grand-guignolesque Only God Forgives ?

Hélas, mis à part la musique techno ensorcelante de Cliff Martinez – auteur de la BO de Drive – c’est plutôt dans les délires cannibales et nécrophiles de son avant-dernier film que Winding Refn s’égare. À partir d’une histoire (trop ?) simple – une beauté angélique débarque à L.A. dans le monde frelaté du mannequinat – il compose un film sophistiqué, mélange de clip vidéo, de porno chic et de gore.

La bande-annonce – qui ressemble étonnamment à la dernière pub Poison Girl de Dior – m’avait mis l’eau à la bouche et The Neon Demon commence plutôt bien. Elle Fanning, longtemps éclipsée par sa sœur aînée Dakota, explose. La gamine de Twixt et de Super 8, dix-huit ans à peine, incarne à merveille Jesse, cette adolescente sans passé, dont le seul bagage est l’angélique beauté. Elle a l’innocence de l’enfance et la beauté de la femme (oh là là ! cette phrase sortie de son contexte ne risque-t-elle pas de me valoir un procès en pédophilie ?). Je parie mon pain au chocolat qu’elle va devenir une star planétaire… en espérant qu’elle ne se brûle pas les ailes au contact de cette gloire trop tôt acquise.

Hélas, la beauté confondante de son héroïne ne suffit pas à porter The Neon Demon pendant deux heures. Refusant de filmer l’histoire, certes prévisible, d’une Cendrillon des « catwalks », Winding Refn bascule dans ses obsessions fétichistes et voyeuristes. Un univers qui rappelle les délires visuels, moins maîtrisés qu’on ne le dit trop souvent, d’un David Lynch. Au risque de nous perdre dans les vingt dernières minutes d’une transgressive beauté … ou d’une insondable crétinerie.

Il est de bon ton de se rire de BHL. J’ai plus d’une fois essayé de prendre sa défense, trouvant à American Vertigo et même au Serment de Tobrouk certaines qualités politiques sinon cinématographiques. Si l’on fait l’effort de faire taire l’antipathie que ses poses prétentieuses suscitent, il faut honnêtement reconnaître à BHL, même s’il les exagère devant les caméras, une détermination, une fougue, une force de conviction qui sont monnaie peu courante à une époque où il est de bon ton d’arborer un sourire désabusé ou de s’illustrer par quelque trait railleur.

Il est de bon ton de se rire de BHL. J’ai plus d’une fois essayé de prendre sa défense, trouvant à American Vertigo et même au Serment de Tobrouk certaines qualités politiques sinon cinématographiques. Si l’on fait l’effort de faire taire l’antipathie que ses poses prétentieuses suscitent, il faut honnêtement reconnaître à BHL, même s’il les exagère devant les caméras, une détermination, une fougue, une force de conviction qui sont monnaie peu courante à une époque où il est de bon ton d’arborer un sourire désabusé ou de s’illustrer par quelque trait railleur. Un jeune cambrioleur parisien retrouve, à la mort de son père, sa famille. Ces riches diamantaires anversois sont prêts à le prendre sous leurs ailes. Il décide de s’en faire adopter pour mieux s’en venger.

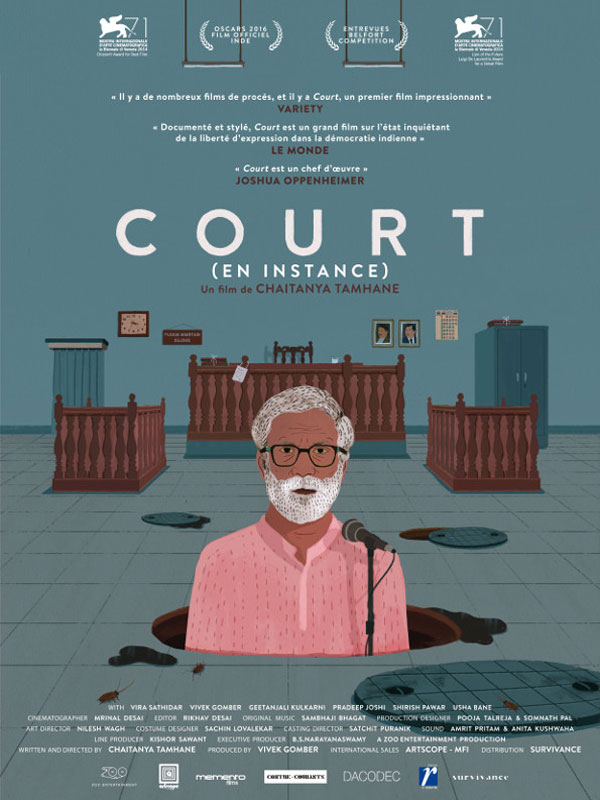

Un jeune cambrioleur parisien retrouve, à la mort de son père, sa famille. Ces riches diamantaires anversois sont prêts à le prendre sous leurs ailes. Il décide de s’en faire adopter pour mieux s’en venger. Voilà un film indien intitulé Court. On comprend que les distributeurs français aient hésité à le sortir sous ce titre qui aurait conduit à bien des incompréhensions. On imagine qu’ils ont cherché une traduction française plus explicite. En court aurait pu faire l’affaire. En instance n’est pas mal non plus : le titre renvoie à la fois au statut de l’accusé (il est en instance d’être jugé) et au procès qui se déroule sous nos yeux (l’instance judiciaire). Mais pourquoi diable avoir accolé les deux titres, anglais et français ?

Voilà un film indien intitulé Court. On comprend que les distributeurs français aient hésité à le sortir sous ce titre qui aurait conduit à bien des incompréhensions. On imagine qu’ils ont cherché une traduction française plus explicite. En court aurait pu faire l’affaire. En instance n’est pas mal non plus : le titre renvoie à la fois au statut de l’accusé (il est en instance d’être jugé) et au procès qui se déroule sous nos yeux (l’instance judiciaire). Mais pourquoi diable avoir accolé les deux titres, anglais et français ? Un officier danois commande une compagnie en Afghanistan. Il a laissé sa femme et ses trois enfants derrière lui. À la tête d’une patrouille, pris sous le feu des talibans, il demande un soutien aérien pour évacuer un de ses hommes gravement blessé. Le bombardement provoque douze morts civils. Renvoyé au Danemark, mis en accusation devant un tribunal militaire, dira-t-il la vérité ?

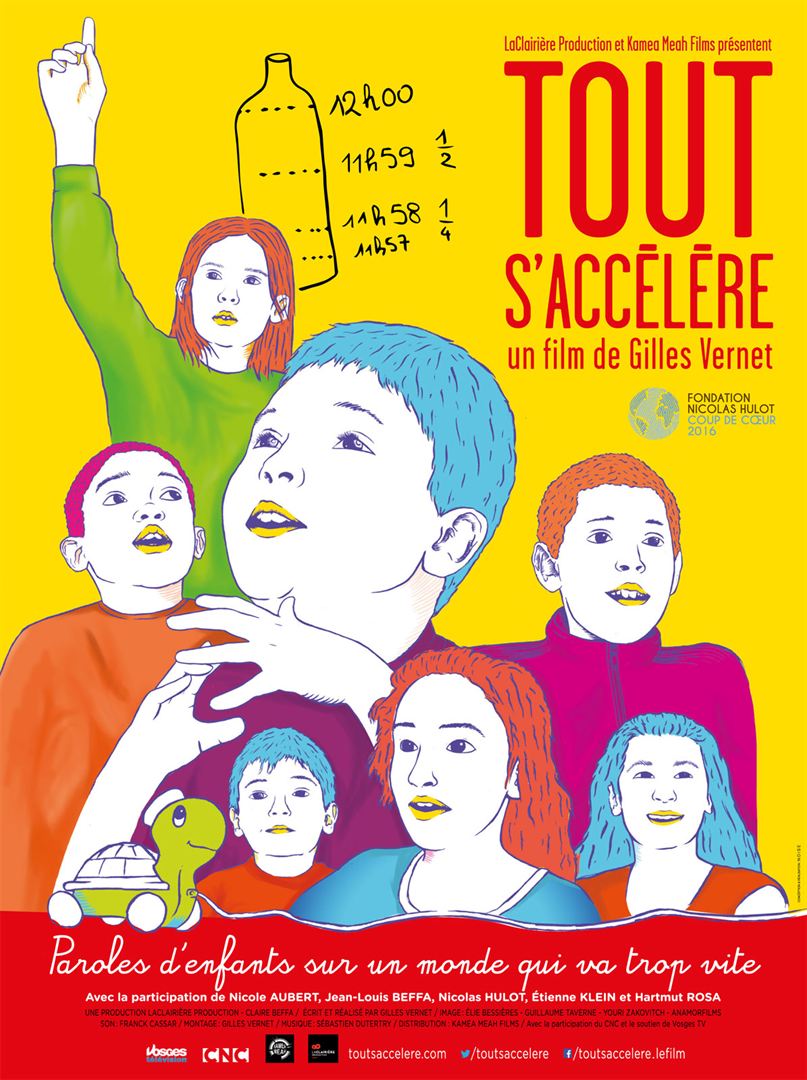

Un officier danois commande une compagnie en Afghanistan. Il a laissé sa femme et ses trois enfants derrière lui. À la tête d’une patrouille, pris sous le feu des talibans, il demande un soutien aérien pour évacuer un de ses hommes gravement blessé. Le bombardement provoque douze morts civils. Renvoyé au Danemark, mis en accusation devant un tribunal militaire, dira-t-il la vérité ? Un ancien trader, devenu instituteur, interroge ses élèves de CM2 sur l’accélération du monde.

Un ancien trader, devenu instituteur, interroge ses élèves de CM2 sur l’accélération du monde. John, adolescent blond à la beauté angélique, rentre à la maison où il retrouve son père et son jeune frère. Au lycée, il est en butte à une hostilité sourde de la part de ses camarades. D’où vient-il ? On ne le dira jamais, mais le spectateur le devinera vite. Il a passé deux années en établissement fermé (prison ? établissement psychiatrique ?) pour un crime que personne ne lui pardonne. Sûrement pas cette femme qui l’agresse sauvagement au supermarché et dont on comprendra bientôt les motifs. Peut-être trouvera-t-il une planche de salut auprès de la belle Malin ; mais la violence le rattrapera.

John, adolescent blond à la beauté angélique, rentre à la maison où il retrouve son père et son jeune frère. Au lycée, il est en butte à une hostilité sourde de la part de ses camarades. D’où vient-il ? On ne le dira jamais, mais le spectateur le devinera vite. Il a passé deux années en établissement fermé (prison ? établissement psychiatrique ?) pour un crime que personne ne lui pardonne. Sûrement pas cette femme qui l’agresse sauvagement au supermarché et dont on comprendra bientôt les motifs. Peut-être trouvera-t-il une planche de salut auprès de la belle Malin ; mais la violence le rattrapera. À côté du cinéma, j’ai une seconde passion : la danse contemporaine. Pas en tant que pratiquant ! Soyez rassurés ! Mais, une fois encore, en qualité de spectateur passif à tendance encyclopédiste. Depuis une vingtaine d’années, je suis abonné au Théâtre de la ville et y biberonne régulièrement les spectacles de Pina Bausch, Anna Teresa De Keersmaeker et Wim Vandekeybus.

À côté du cinéma, j’ai une seconde passion : la danse contemporaine. Pas en tant que pratiquant ! Soyez rassurés ! Mais, une fois encore, en qualité de spectateur passif à tendance encyclopédiste. Depuis une vingtaine d’années, je suis abonné au Théâtre de la ville et y biberonne régulièrement les spectacles de Pina Bausch, Anna Teresa De Keersmaeker et Wim Vandekeybus.

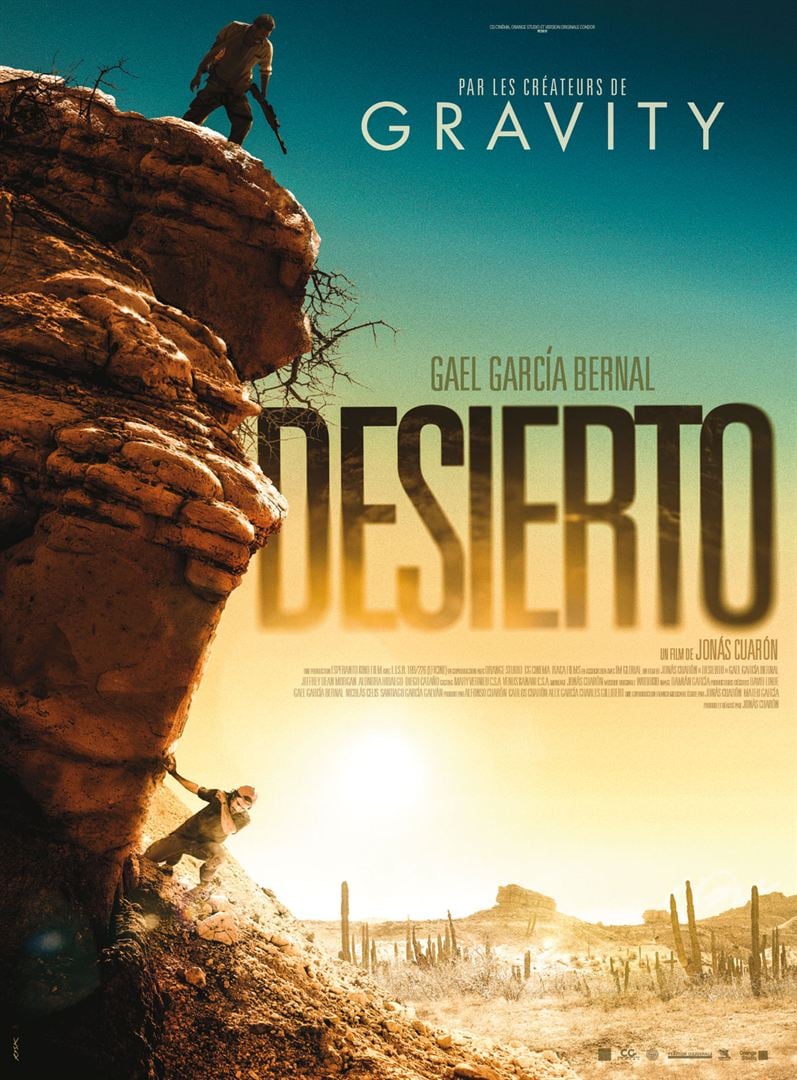

Unité de lieu, de temps, d’action : à la frontière mexicaine, un groupe d’immigrés illégaux est pris en chasse par un psychopathe xénophobe. Le scénario de Desierto a la subtilité d’un jeu vidéo. L’affiche frise la publicité mensongère qui évoque « les créateurs de Gravity » au seul motif que le fils Cuarón, réalisateur de Desierto, devait servir le café sur le plateau du film de son papa.

Unité de lieu, de temps, d’action : à la frontière mexicaine, un groupe d’immigrés illégaux est pris en chasse par un psychopathe xénophobe. Le scénario de Desierto a la subtilité d’un jeu vidéo. L’affiche frise la publicité mensongère qui évoque « les créateurs de Gravity » au seul motif que le fils Cuarón, réalisateur de Desierto, devait servir le café sur le plateau du film de son papa.