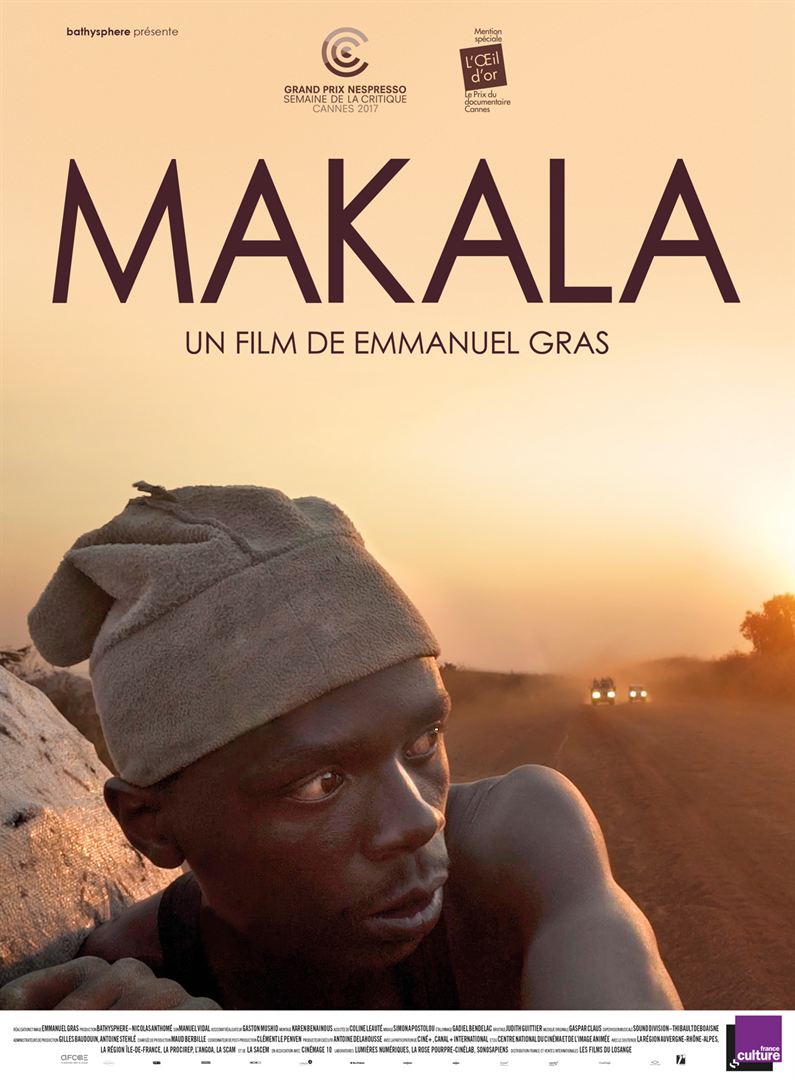

Kabwita vit dans la misère au Katanga, dans un petit village reculé à une cinquantaine de kilomètres de Kolwezi. Avec sa femme et ses enfants, il aimerait faire bâtir une maisonnée sur son terrain et quitter le taudis dont il est locataire. Il fabrique du charbon de bois.

Kabwita vit dans la misère au Katanga, dans un petit village reculé à une cinquantaine de kilomètres de Kolwezi. Avec sa femme et ses enfants, il aimerait faire bâtir une maisonnée sur son terrain et quitter le taudis dont il est locataire. Il fabrique du charbon de bois.

Sans moyen de locomotion, il n’a guère qu’un vélo, qu’il peut arnacher avec de lourds sacs de charbon et pousser jusqu’à la ville où il tentera d’en obtenir un bon prix.

Emmanuel Gras vient du documentaire. Makala est sa première œuvre de fiction – si tant est que c’en soit une. Ses deux premiers films avaient pour cadre, le premier (Bovines) le Calvados et ses champs où paissent des vaches silencieuses, le second (300 hommes) un asile de nuit à Marseille et les réprouvés qui y dorment.

Il plante cette fois ci sa caméra dans un tout autre environnement. Mais, de la France au Congo, sa démarche reste la même : filmer au plus près la réalité au point de produire parfois un malaise, dans l’intimité contemplative qu’il crée avec son sujet.

Makala est un film âpre, exigeant qui se fixe un sujet et s’y tient inexorablement. Il ne quitte pas son héros d’une semelle durant les trois parties qui le composent. Dans la première, on le voit chez lui faire son travail : abattre laborieusement un arbre immense avec une simple hache, le débiter en bûches, préparer avec soin le four, faire cuire patiemment le charbon de bois. Dans la deuxième, la plus poignante, on le suit sur la route qui le conduit jusqu’à la ville. Cinquante kilomètres, qu’on ferait sous nos latitudes, en train, en voiture ou en moto, en moins d’une heure. Cinquante kilomètres qui, sous les siennes, semblent une odyssée harassante où l’on voit Kabwita pousser son vélo lourdement harnaché sur des routes escarpées, poussiéreuses, dangereuses. Dans la troisième, Kabwita est enfin arrivé en ville. Il s’arrête chez sa belle sœur dont on comprend qu’elle héberge sa fille aînée qu’il a envoyée étudier à la ville ; il négocie sur le marché ses sacs de charbon inlassablement ; il trouve dans une église évangéliste un repos trompeur.

Rien de plus. Rien de moins non plus. Makala frappe par l’exigence de sa forme, qui ne s’embarrasse d’aucun artifice, d’aucune béquille. Le film est quasiment muet. Il ne comporte presqu’aucun autre événement que ceux que je viens d’énumérer. S’y ennuie-t-on pour autant ? Pas une seconde. Car on est happés par cette histoire, alors même qu’elle est d’une simplicité enfantine et qu’on en connaît par avance l’issue. La raison de notre intérêt est la fascination qu’exerce cet homme frêle et doux, qui n’élève jamais la voix, qui ne manifeste ni joie ni colère, qui se contente de pousser son vélo, comme Sisyphe roulait son rocher. Un homme qui ne dit rien. Mais qui exprime tant.

Depuis qu’un AVC a terrassé son père, Johnny doit assurer seul l’exploitation de la ferme familiale. Sa seule échappatoire : le pub du village où il se saoule méthodiquement chaque soir et y fait, de temps en temps, des rencontres masculines aussi brutales que brèves. Tout change avec l’arrivée de Gheorghe, un journalier roumain embauché par son père pour aider Johnny pendant l’agnelage.

Depuis qu’un AVC a terrassé son père, Johnny doit assurer seul l’exploitation de la ferme familiale. Sa seule échappatoire : le pub du village où il se saoule méthodiquement chaque soir et y fait, de temps en temps, des rencontres masculines aussi brutales que brèves. Tout change avec l’arrivée de Gheorghe, un journalier roumain embauché par son père pour aider Johnny pendant l’agnelage. Trente ans avant

Trente ans avant  À Suburbicon, les Lodge mènent une vie paisible. Tout se détraque avec l’arrivée dans cette banlieue très wasp de nouveaux résidents de couleur.

À Suburbicon, les Lodge mènent une vie paisible. Tout se détraque avec l’arrivée dans cette banlieue très wasp de nouveaux résidents de couleur. Une fratrie se réunit au chevet d’un père mourant dans une villa nichée au bord de la Méditerranée. Armand (Gérard Meylan) n’a pas quitté Marseille et y a repris le petit restaurant tenu par ses parents. Angèle (Ariane Ascaride) n’y était plus revenue depuis vingt ans et la mort tragique de sa fillette. Jospeh (Jean-Pierre Darroussin) vient de perdre son emploi et cache derrière un humour de face une profonde dépression que sa « trop jeune fiancée » Bérangère (Anais Demoustier) ne supporte plus.

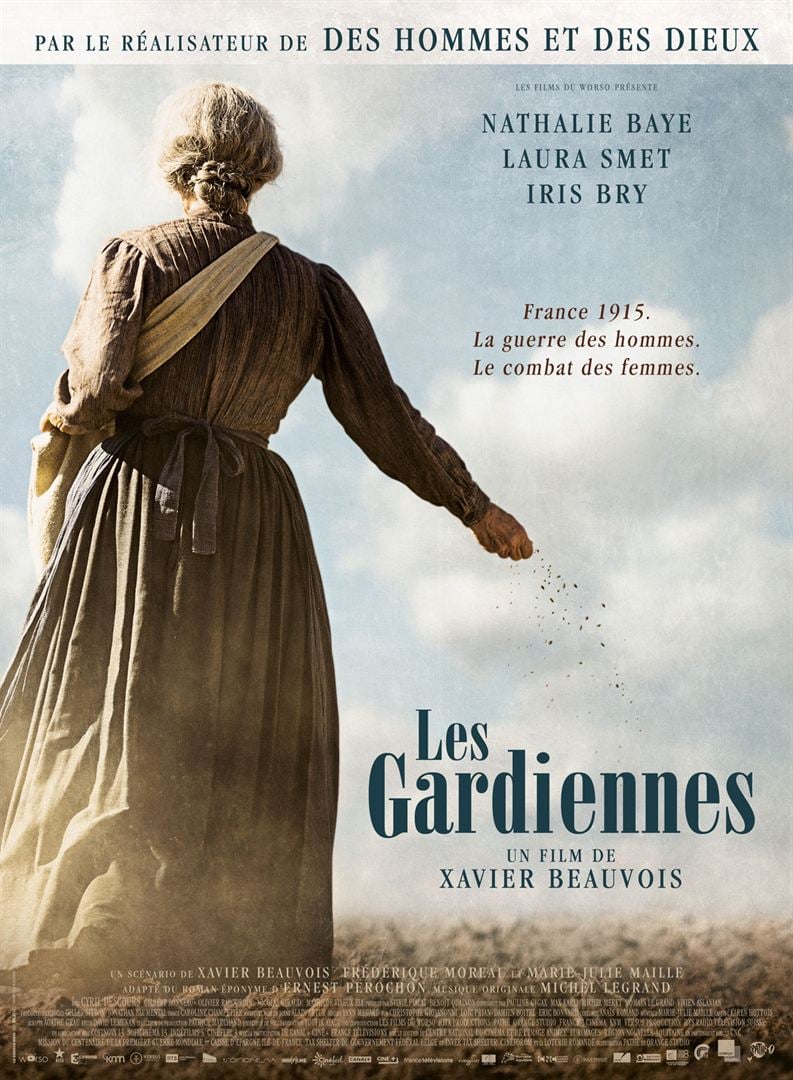

Une fratrie se réunit au chevet d’un père mourant dans une villa nichée au bord de la Méditerranée. Armand (Gérard Meylan) n’a pas quitté Marseille et y a repris le petit restaurant tenu par ses parents. Angèle (Ariane Ascaride) n’y était plus revenue depuis vingt ans et la mort tragique de sa fillette. Jospeh (Jean-Pierre Darroussin) vient de perdre son emploi et cache derrière un humour de face une profonde dépression que sa « trop jeune fiancée » Bérangère (Anais Demoustier) ne supporte plus. Pendant la Première Guerre mondiale, tous les hommes sont au front. Veuve, la cinquantaine, Hortense (Nathalie Baye) doit faire front pour diriger la ferme. Elle ne peut guère compter que sur l’aide de son frère et de sa patte folle, et de sa fille Solange (Laura Smet). La vie s’écoule, ponctuée par les saisons et les permissions des hommes : Constant, l’aîné, instituteur, Clovis, le gendre, époux de Solange, Georges le benjamin. Pour se soulager, Hortense recrute une journalière, Francine (Iris Bry), qui tombe amoureuse de Georges et vit avec lui une brève idylle. Mais Georges est promis à Marguerite, la fille que Clovis a eu d’un premier lit.

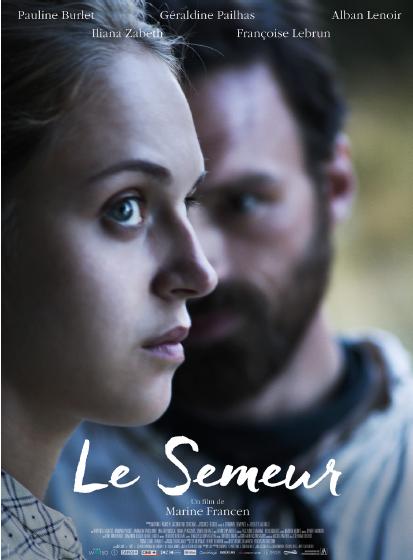

Pendant la Première Guerre mondiale, tous les hommes sont au front. Veuve, la cinquantaine, Hortense (Nathalie Baye) doit faire front pour diriger la ferme. Elle ne peut guère compter que sur l’aide de son frère et de sa patte folle, et de sa fille Solange (Laura Smet). La vie s’écoule, ponctuée par les saisons et les permissions des hommes : Constant, l’aîné, instituteur, Clovis, le gendre, époux de Solange, Georges le benjamin. Pour se soulager, Hortense recrute une journalière, Francine (Iris Bry), qui tombe amoureuse de Georges et vit avec lui une brève idylle. Mais Georges est promis à Marguerite, la fille que Clovis a eu d’un premier lit. En 1852, dans un village reculé des Hautes-Alpes soupçonné de sympathies républicaines, tous les hommes ont été arrêtés et déportés. Les femmes, abandonnées à elles-mêmes, s’organisent. Elles redoutent autant qu’elles attendent l’arrivée d’un homme, qui pourrait mettre en péril leur sécurité mais aussi leur apporter une aide indispensable aux travaux des champs. Les plus jeunes passent entre elles un pacte : si un homme arrive, il sera l’amante de toutes. C’est alors qu’advient Jean qui prétend être maréchal-ferrant. Violette s’en éprend. Elle n’accepte pas de le partager.

En 1852, dans un village reculé des Hautes-Alpes soupçonné de sympathies républicaines, tous les hommes ont été arrêtés et déportés. Les femmes, abandonnées à elles-mêmes, s’organisent. Elles redoutent autant qu’elles attendent l’arrivée d’un homme, qui pourrait mettre en péril leur sécurité mais aussi leur apporter une aide indispensable aux travaux des champs. Les plus jeunes passent entre elles un pacte : si un homme arrive, il sera l’amante de toutes. C’est alors qu’advient Jean qui prétend être maréchal-ferrant. Violette s’en éprend. Elle n’accepte pas de le partager. Au cœur de la capitale thaïlandaise existe un quartier rouge destiné à la clientèle japonaise. Luck en est une des reines. Elle y travaille pour subvenir aux besoins de sa famille qui vit dans une région reculée du pays, à la frontière du Laos.

Au cœur de la capitale thaïlandaise existe un quartier rouge destiné à la clientèle japonaise. Luck en est une des reines. Elle y travaille pour subvenir aux besoins de sa famille qui vit dans une région reculée du pays, à la frontière du Laos. Marvin ou la belle éducation raconte une transformation et une émancipation. La transformation de Marvin Bijou (Jules Poirier), un collégien persécuté par ses camarades à cause de son manque de virilité, en Clément Martin (Finnegan Oldfield), un jeune dramaturge à succès. L’émancipation de Martin de son milieu familial, homophobe et abruti de pauvreté, pour prendre pied dans l’intelligentsia intellectuelle parisienne où le prennent sous leur aile un riche homosexuel (Charles Berling) et une star du théâtre (Isabelle Huppert dans son propre rôle).

Marvin ou la belle éducation raconte une transformation et une émancipation. La transformation de Marvin Bijou (Jules Poirier), un collégien persécuté par ses camarades à cause de son manque de virilité, en Clément Martin (Finnegan Oldfield), un jeune dramaturge à succès. L’émancipation de Martin de son milieu familial, homophobe et abruti de pauvreté, pour prendre pied dans l’intelligentsia intellectuelle parisienne où le prennent sous leur aile un riche homosexuel (Charles Berling) et une star du théâtre (Isabelle Huppert dans son propre rôle). Paul Otchakovsky-Laurens a fondé en 1983 la maison d’éditions qui porte son nom. Il revient sur son parcours et sur son métier.

Paul Otchakovsky-Laurens a fondé en 1983 la maison d’éditions qui porte son nom. Il revient sur son parcours et sur son métier.