Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père.

Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père.

Les cinq premières épisodes de la série Lupin arrivent sur Netflix avec tambours et trompettes. Rassemblant quelques unes des plus grandes stars du moment, soigneusement choisies pour séduire toutes les tranches d’âge (Omar Sy, l’acteur préféré des Français, Clotilde Hesme pour les trentenaires, Ludivine Sagnier pour les quadragénaires, Nicole Garcia pour les plus vieux, Shirine Boutella et Soufiane Guerrab pour les plus jeunes), tournée dans les décors les plus touristiques qui soient (le Louvre, le jardin du Luxembourg, la falaise d’Étretat), la mini-série affiche sans détour ses intentions : séduire le plus large public, en France et au-delà.

Y est-elle parvenue ? Les avis se déchirent depuis deux jours, prenant parfois une dimension polémique lorsque les récentes positions défendues par Omar Sy dans le débat public sont évoquées. D’un côté, les plus enthousiastes se réjouissent de retrouver le plaisir régressif qu’ils avaient pris, enfant, à la lecture des romans de Maurice Leblanc et/ou à la vision de la série avec Georges Descrières (dont les plus âgés se souviennent tous du générique chanté par Jacques Dutronc). De l’autre, les plus chagrins reprochent à Lupin sa vulgarité, l’accumulation des clichés, la pauvreté des dialogues téléphonés et son rythme poussif.

Je me classe hélas dans cette seconde catégorie.

Bien sûr, j’ai ressenti ce petit frisson régressif à retrouver le « gentleman cambrioleur » – dont le machisme revendiqué de mâle blanc cisgenre pourrait légitimement encourir les foudres de la génération #MeToo. Je me suis aussi laissé bluffer à la distribution brillante, au sourire séducteur d’Omar Sy et à l’argent dépensé sans compter dans une réalisation qui n’a pas mégoté son budget. Mais le plaisir fut de courte durée.

Lupin reprend les codes des romans-feuilletons et des vieilles séries. Ses personnages sont archétypiques : le gentleman cambrioleur, l’ignoble milliardaire, la jolie jeune femme, l’ami fidèle…. Hélas, le temps a passé et les modes ont changé. L’œil du spectateur, qui en a beaucoup vu, a évolué. Depuis le début du vingt-et-unième siècle et la multiplication des séries américaines, les personnages ont gagné en profondeur, les intrigues sont sans cesse plus complexes. Le temps n’est plus des personnages tout d’une pièce. Les intrigues tracées d’avance ne séduisent plus.

Le casse du Louvre par lequel commence la série s’annonçait spectaculaire. Hélas, tout le déroulement nous en est révélé par avance. Et le tour de passe-passe par lequel il se termine est tellement prévisible qu’il ne nous surprend pas.

Autre exemple dans le deuxième épisode : Quand Assane Diop recueille les dernières volontés d’un mourant qui lui demande de faire sourire sa femme, la scène suivante, où notre héros, fidèle à sa parole, laisse à la veuve un diamant, est insupportable. Elle l’est encore plus quand, en voix off, résonnent une seconde fois les paroles du mourant – au cas où on n’ait pas compris qu’il s’agisse de sa veuve.

Dernier élément à charge : avoir flanqué notre héros d’un gamin, avec lequel il essaie tant bien que mal de renouer une relation que sa séparation avec sa mère a mis en péril, pèse une tonne et mérite incontestablement la palme de la plus éculée idée de scénario.

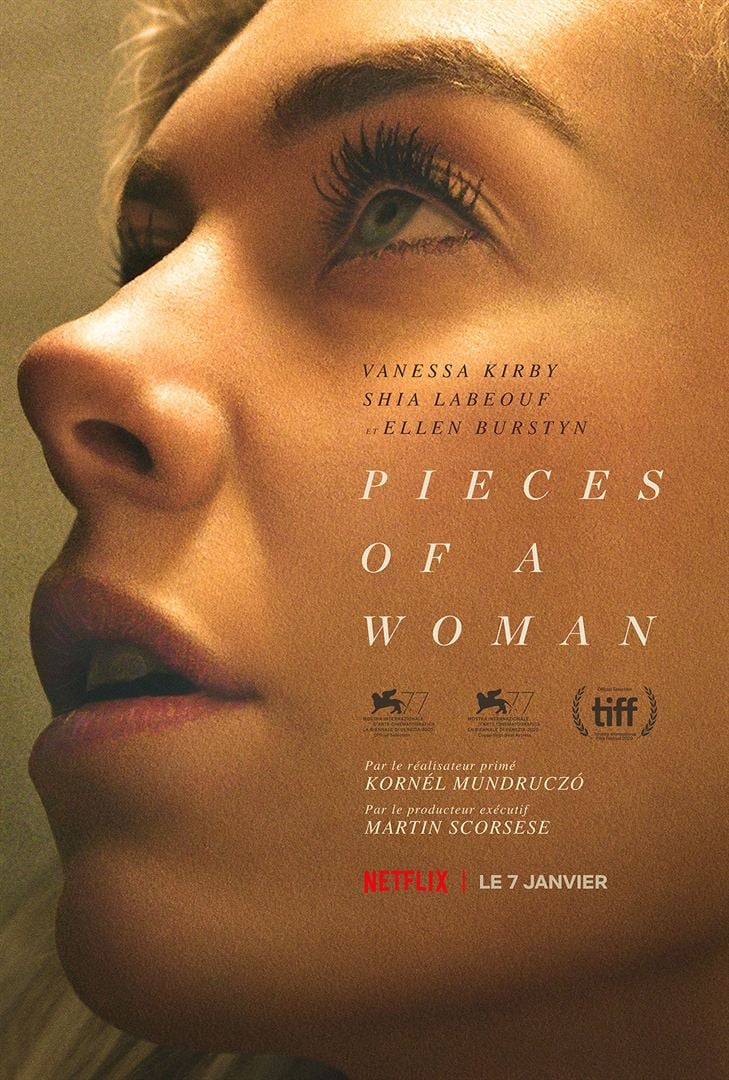

Martha Carson (Vanessa Kirby) va accoucher. En plein accord avec son mari, Sean (Shia LaBeouf), elle a opté pour un accouchement à la maison. Hélas les choses tournent mal et sa petite fille décède à la naissance. Pour Martha commence un impossible travail de deuil qui l’oblige à reconsidérer sa relation avec son mari et avec sa mère envahissante (Ellen Burstyn) et qui culminera dans le procès de sa sage-femme accusée de négligence.

Martha Carson (Vanessa Kirby) va accoucher. En plein accord avec son mari, Sean (Shia LaBeouf), elle a opté pour un accouchement à la maison. Hélas les choses tournent mal et sa petite fille décède à la naissance. Pour Martha commence un impossible travail de deuil qui l’oblige à reconsidérer sa relation avec son mari et avec sa mère envahissante (Ellen Burstyn) et qui culminera dans le procès de sa sage-femme accusée de négligence. Finn est un orphelin, passionné par le dessin, élevé par son oncle dans une petite ville côtière de Floride. Il aide un forçat (Robert De Niro) à fuir la police, rencontre une riche veuve (Anne Bancroft) et tombe éperdument amoureux de Estella, sa protégée.

Finn est un orphelin, passionné par le dessin, élevé par son oncle dans une petite ville côtière de Floride. Il aide un forçat (Robert De Niro) à fuir la police, rencontre une riche veuve (Anne Bancroft) et tombe éperdument amoureux de Estella, sa protégée. La jeune Hua Mulan, l’aînée de deux sœurs, vit dans un village retiré de la Chine du nord entourée de l’affection de ses parents. Garçon manqué, elle possède des dons cachés pour le combat qui ne s’avèrent guère compatibles avec le mariage auquel elle est promise.

La jeune Hua Mulan, l’aînée de deux sœurs, vit dans un village retiré de la Chine du nord entourée de l’affection de ses parents. Garçon manqué, elle possède des dons cachés pour le combat qui ne s’avèrent guère compatibles avec le mariage auquel elle est promise. Professeur de musique dans un collège new yorkais, Joe Gardner a une passion, le jazz, et une ambition, rejoindre le groupe de Dorothea Williams. Alors qu’il est sur le point de réaliser son rêve, il est victime d’un accident qui le laisse pour mort. Son âme, en route vers l’Au-delà, réussit à s’échapper vers l’En-deçà, où les âmes à naître reçoivent une dernière formation avant de se voir délivrer le badge qui leur permettra d’arriver sur Terre. James se voit assigner la tâche de former 22, une âme particulièrement rebelle qui refuse de naître. Les deux personnages, aux intérêts symétriques, concluent un pacte : James profitera du badge de 22 pour réintégrer son enveloppe corporelle. Mais rien ne se passe comme prévu.

Professeur de musique dans un collège new yorkais, Joe Gardner a une passion, le jazz, et une ambition, rejoindre le groupe de Dorothea Williams. Alors qu’il est sur le point de réaliser son rêve, il est victime d’un accident qui le laisse pour mort. Son âme, en route vers l’Au-delà, réussit à s’échapper vers l’En-deçà, où les âmes à naître reçoivent une dernière formation avant de se voir délivrer le badge qui leur permettra d’arriver sur Terre. James se voit assigner la tâche de former 22, une âme particulièrement rebelle qui refuse de naître. Les deux personnages, aux intérêts symétriques, concluent un pacte : James profitera du badge de 22 pour réintégrer son enveloppe corporelle. Mais rien ne se passe comme prévu. The Crown est de retour. Un an après

The Crown est de retour. Un an après  À Chicago, pendant l’été 1927. « Ma » Rainey (Viola Davies), surnommée, « la mère du blues » est au sommet de sa gloire. Elle doit enregistrer un disque dans le studio de son producteur. Ses musiciens l’attendent en discutant. Parmi eux, Levee (Chadwick Boseman) affiche fièrement ses rêves d’émancipation. Quand la diva arrive enfin, flanquée de son neveu bègue dont elle exige qu’il participe à l’enregistrement et d’une débutante à laquelle Levee fait du rentre-dedans, la tension est à son comble.

À Chicago, pendant l’été 1927. « Ma » Rainey (Viola Davies), surnommée, « la mère du blues » est au sommet de sa gloire. Elle doit enregistrer un disque dans le studio de son producteur. Ses musiciens l’attendent en discutant. Parmi eux, Levee (Chadwick Boseman) affiche fièrement ses rêves d’émancipation. Quand la diva arrive enfin, flanquée de son neveu bègue dont elle exige qu’il participe à l’enregistrement et d’une débutante à laquelle Levee fait du rentre-dedans, la tension est à son comble. Pour fêter – si l’on ose dire – la fin de l’année 2020, bien vite consacrée la « pire de l’histoire » – en oubliant les deux guerres mondiales et leurs cohortes de fléaux – les créateurs de Black Mirror, Charlie Brooker et Annabel Jones, ont réalisé pour Netflix un vrai-faux documentaire. On y trouve, comme c’est la règle dans ce genre de documentaires, une alternance d’images d’archives et d’interviews d’experts ou de grands témoins. Les premières sont vraies qui, comme le font les meilleures rétrospectives (et les meilleurs bêtisiers) nous permettent, durant les fêtes, de revisiter devant un feu de bois les moments les plus marquants de l’année. Mais les secondes sont jouées par des acteurs : on reconnaît Hugh Grant dans le rôle d’un historien britannique imbu de lui-même parsemant ses commentaires de références à Game of Thrones ou au Retour du Jedi, Samuel Jackson dans celui d’un journaliste d’investigation d’un grand quotidien new yorkais, Lisa Kudrow dans celui d’une porte-parole de Trump qui profère les pire contre-vérités sans se laisser démonter, etc.

Pour fêter – si l’on ose dire – la fin de l’année 2020, bien vite consacrée la « pire de l’histoire » – en oubliant les deux guerres mondiales et leurs cohortes de fléaux – les créateurs de Black Mirror, Charlie Brooker et Annabel Jones, ont réalisé pour Netflix un vrai-faux documentaire. On y trouve, comme c’est la règle dans ce genre de documentaires, une alternance d’images d’archives et d’interviews d’experts ou de grands témoins. Les premières sont vraies qui, comme le font les meilleures rétrospectives (et les meilleurs bêtisiers) nous permettent, durant les fêtes, de revisiter devant un feu de bois les moments les plus marquants de l’année. Mais les secondes sont jouées par des acteurs : on reconnaît Hugh Grant dans le rôle d’un historien britannique imbu de lui-même parsemant ses commentaires de références à Game of Thrones ou au Retour du Jedi, Samuel Jackson dans celui d’un journaliste d’investigation d’un grand quotidien new yorkais, Lisa Kudrow dans celui d’une porte-parole de Trump qui profère les pire contre-vérités sans se laisser démonter, etc.