En 1973, en Pennsylvanie, Susie Salmond (Saoirse Ronan) est assassinée par son voisin. D’outre-tombe, elle observe sa famille faire son deuil et l’enquête policière peiner à retrouver l’auteur de son crime.

En 1973, en Pennsylvanie, Susie Salmond (Saoirse Ronan) est assassinée par son voisin. D’outre-tombe, elle observe sa famille faire son deuil et l’enquête policière peiner à retrouver l’auteur de son crime.

The Lovely Bones est l’adaptation du roman éponyme d’Alice Sebold publié sept ans plus tôt. En France le roman était publié sous le titre L’Empreinte de l’ange. Mais le film y sortira sous son titre d’origine – bizarrement amputé de son article. Pourquoi ? Peut-être parce que quelques mois plus tôt un film de Safy Nebbou était sorti sous le même titre.

Cette précision lexicale faite – où on aura retrouvé mon intérêt quasi-obsessionnel pour les titres originaux et les bizarreries de leur traduction – venons-en au fond.

En 2008, Peter Jackson vient de boucler la trilogie du Seigneur des anneaux, puis de réaliser King Kong. Hollywood est à ses pieds. Il pourrait avoir un chèque en blanc pour tourner n’importe quoi. Bizarrement, il jette son dévolu sur le roman à succès d’Alice Sebold, loin des hobbits, des orques et des elfes de la Terre du Milieu. Il retrouve les accents et les thèmes d’un de ses premiers films néo-zélandais, l’oublié Créatures célestes – qui avait pourtant révélé Kate Winsley.

Lovely Bones a le même mérite : il révèle Saoirse Ronan – qui n’était pas tout à fait une inconnue depuis le second rôle qu’elle tenait deux ans plus tôt dans Reviens-moi de Joe Wright. L’actrice a quinze ans à peine mais elle est époustouflante dans le rôle de la jeune Susie. Sous la gamine perce la star qui à ce jour a déjà été nommée trois fois à l’Oscar de la meilleure actrice (en 2016 pour Brooklyn, en 2018 pour Ladybird et en 2020 pour Les Filles du docteur March) et dont il faut espérer qu’elle décroche vite la prestigieuse statuette.

Hélas, la prestation de la jeune première, qui éclipse les seconds rôles tenus pourtant par des acteurs aussi chevronnés que Mark Wahlberg, Rachel Weisz et Susan Sarandon, est la seule qualité du film. Les effets spéciaux, aussi coûteux soient-ils, dont Peter Jackson pare les limbes d’où Susie observe le monde des vivants, ressemblent à des fonds d’écran Windows. Et le sujet du film, passablement guimauve, ne soutient pas l’intérêt pendant les deux heures trop longues de sa durée.

Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée.

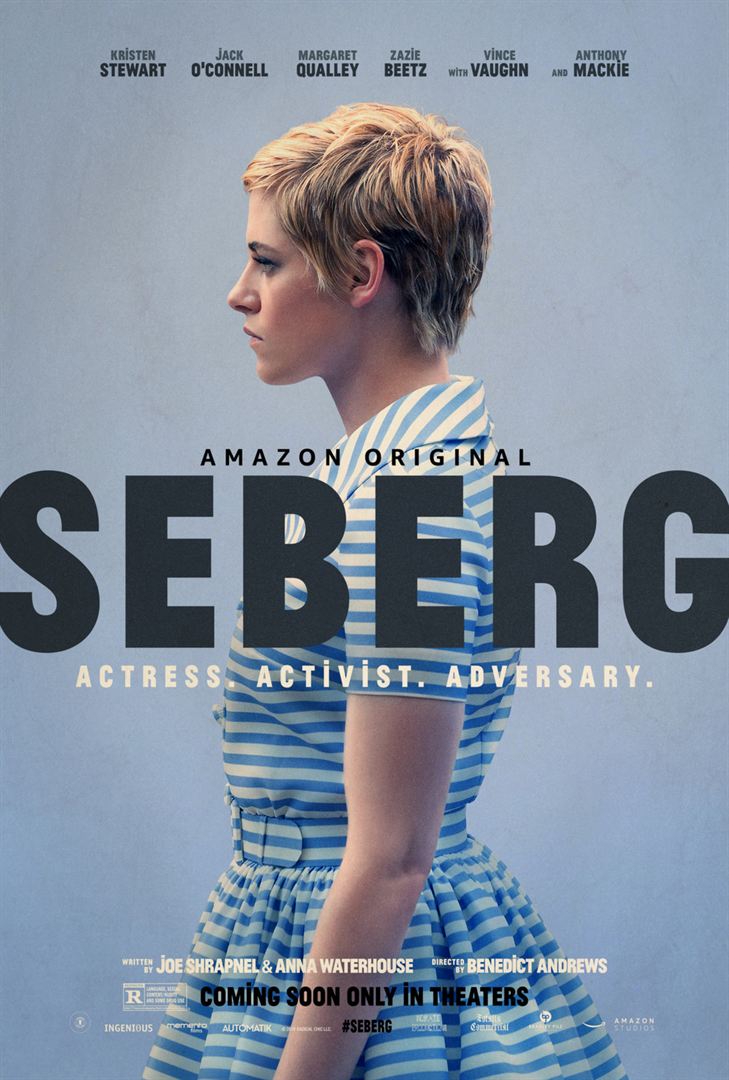

Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée. En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils.

En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils. Chargé de réaliser un projet autour du thème de la dictature, un professeur de lycée lance avec ses élèves une expérience grandeur nature qui lui échappe rapidement.

Chargé de réaliser un projet autour du thème de la dictature, un professeur de lycée lance avec ses élèves une expérience grandeur nature qui lui échappe rapidement. Cap sur le Congrès (Knock Down the House) suit la campagne électorale de quatre femmes dans le Nevada, le Missouri, la Virginie-Occidentale et l’Etat de New York. Repérées et soutenues par les associations Brand New Congress et Justice Congress, Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush and Paula Jean Swearengin participent aux élections primaires qui doivent désigner le candidat démocrate aux élections de mi-mandat 2018 à la Chambre des Représentants et au Sénat. Chacune affronte des hommes politiques élus de longue date, solidement installés et soutenus par l’Establishment.

Cap sur le Congrès (Knock Down the House) suit la campagne électorale de quatre femmes dans le Nevada, le Missouri, la Virginie-Occidentale et l’Etat de New York. Repérées et soutenues par les associations Brand New Congress et Justice Congress, Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush and Paula Jean Swearengin participent aux élections primaires qui doivent désigner le candidat démocrate aux élections de mi-mandat 2018 à la Chambre des Représentants et au Sénat. Chacune affronte des hommes politiques élus de longue date, solidement installés et soutenus par l’Establishment. Gu Xi vit seule avec son grand frère, Gu Liang, dans une minuscule cabane de pêcheur dans le nord-est de la Chine. Faute de papier en règles, elle risque de perdre son travail dans l’hôtel qui l’emploie. Et son frère risque de perdre le sien suite à la marée noire qui contamine la pêche. Mais une autre menace moins violente risque de dissoudre le lien indéfectible qui unit la petite sœur à son grand frère : Qingchang, une fille de la haute, dont Gu Liang s’est entiché.

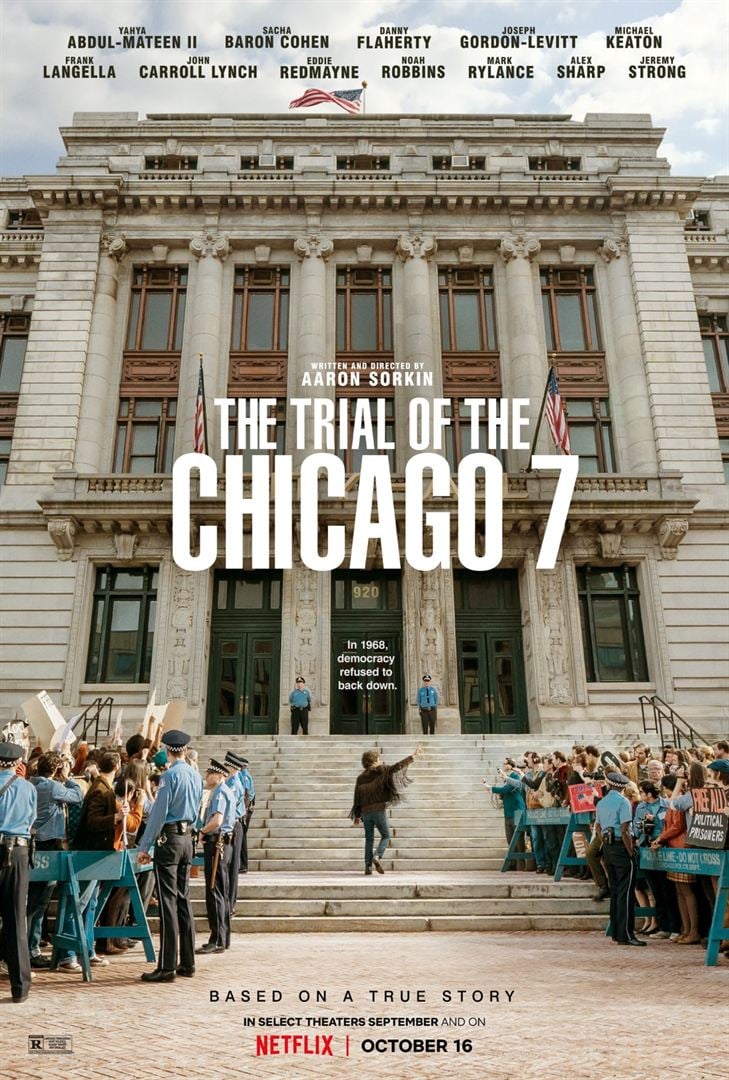

Gu Xi vit seule avec son grand frère, Gu Liang, dans une minuscule cabane de pêcheur dans le nord-est de la Chine. Faute de papier en règles, elle risque de perdre son travail dans l’hôtel qui l’emploie. Et son frère risque de perdre le sien suite à la marée noire qui contamine la pêche. Mais une autre menace moins violente risque de dissoudre le lien indéfectible qui unit la petite sœur à son grand frère : Qingchang, une fille de la haute, dont Gu Liang s’est entiché. Sept activistes ont été jugés à Chicago en 1969. Ils étaient accusés d’avoir provoqué de violents affrontements avec la police, un an plus tôt, en marge de la Convention démocrate réunie dans cette ville pour désigner le candidat du parti qui allait affronter Richard Nixon aux élections présidentielles.

Sept activistes ont été jugés à Chicago en 1969. Ils étaient accusés d’avoir provoqué de violents affrontements avec la police, un an plus tôt, en marge de la Convention démocrate réunie dans cette ville pour désigner le candidat du parti qui allait affronter Richard Nixon aux élections présidentielles. Diana Prince (Gal Gadot) alias Wonder Woman vit toujours parmi les humains, en 1984, à Washington. Elle n’a pas oublié Steve Trevor (Chris Pine) le bel aviateur qui s’était sacrifié pour sauver le monde quelques années plus tôt. Au Smithsonian Institute où elle travaille et où elle vient d’accueillir une collègue particulièrement maladroite (Kristen Wiig), un artefact mystérieux vient d’être livré. Il aurait l’incroyable pouvoir d’exaucer les vœux de ceux qui s’en saisissent. Il a tôt fait de susciter la convoitise de Maxwell Lord (Pedro Pascal), un businessman au bord de la faillite.

Diana Prince (Gal Gadot) alias Wonder Woman vit toujours parmi les humains, en 1984, à Washington. Elle n’a pas oublié Steve Trevor (Chris Pine) le bel aviateur qui s’était sacrifié pour sauver le monde quelques années plus tôt. Au Smithsonian Institute où elle travaille et où elle vient d’accueillir une collègue particulièrement maladroite (Kristen Wiig), un artefact mystérieux vient d’être livré. Il aurait l’incroyable pouvoir d’exaucer les vœux de ceux qui s’en saisissent. Il a tôt fait de susciter la convoitise de Maxwell Lord (Pedro Pascal), un businessman au bord de la faillite. Dans une région reculée de l’ancienne Allemagne de l’est tout juste réunifiée, deux inspecteurs que tout oppose, un ancien agent de la Stasi aux méthodes border line et un Allemand de l’ouest incorruptible, enquêtent sur la disparition de deux jeunes femmes. Les découvertes macabres qu’ils effectuent leur laissent augurer l’existence d’un réseau criminel à grande échelle.

Dans une région reculée de l’ancienne Allemagne de l’est tout juste réunifiée, deux inspecteurs que tout oppose, un ancien agent de la Stasi aux méthodes border line et un Allemand de l’ouest incorruptible, enquêtent sur la disparition de deux jeunes femmes. Les découvertes macabres qu’ils effectuent leur laissent augurer l’existence d’un réseau criminel à grande échelle. Pat Henschel et Terry Donahue, deux Canadiennes du Saskatchewan, se sont rencontrées en 1947. Terry était à l’époque joueuse de base-ball professionnelle. Elles ont vécu ensemble pendant 72 ans à Chicago. Elles ont caché leur amour toute leur vie à leur famille avant d’en faire la tardive révélation. Leur petit-neveu a filmé les dernières années de leurs vies.

Pat Henschel et Terry Donahue, deux Canadiennes du Saskatchewan, se sont rencontrées en 1947. Terry était à l’époque joueuse de base-ball professionnelle. Elles ont vécu ensemble pendant 72 ans à Chicago. Elles ont caché leur amour toute leur vie à leur famille avant d’en faire la tardive révélation. Leur petit-neveu a filmé les dernières années de leurs vies.