La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.

La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.

Trois ans plus tard, dans un autre État américain, plusieurs viols sont commis selon le même modus operandi. Deux inspectrices tenaces n’ont de cesse d’en découvrir l’auteur. L’enquête permettra ainsi de rendre justice à la jeune Marie dont la parole n’avait pas été écoutée.

Les agressions sexuelles, les femmes qui en sont victimes, leurs difficultés à faire entendre leur témoignage : le sujet est d’une brûlante actualité. Unbelievable s’en empare à bras-le-corps, à commencer par son titre, d’une intelligente polysémie : impossible à croire, le témoignage de cette victime ? impossible à croire les épreuves qu’elle a dû traverser jusqu’à ce que la vérité éclate ?

Unbelievable a une immense qualité : le scénario, inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée entre 2008 et 2011 et qui a fait l’objet d’une longue enquête journalistique couronnée par le Prix Pulitzer, ne sombre jamais dans le manichéisme. Si la violence systémique subie par Marie est clairement dénoncée, elle s’exprime à travers des personnages qui, tous, de sa mère adoptive qui comprend d’autant moins la réaction de la jeune fille qu’elle a elle-même été violée vingt ans plus tôt, aux deux inspecteurs qui remettent en cause son témoignage, se comportent avec elle avec une douceur melliflue.

Unbelievable a une autre qualité : sa durée. La mini-série de huit épisodes dure au total près de sept heures, ce qui laisse à la narration le temps de prendre son temps, le temps par exemple de nous entraîner sur une fausse piste là où un film de deux heures ne saurait se le permettre.

Mais Unbelievable a pour autant un défaut. Son titre, son pitch nous laissent augurer une histoire qui aurait pu se suffire à elle-même : celle d’une femme violée dont le témoignage n’est pas cru. Mieux, elle aurait pu laisser planer un suspense : Marie a-t-elle été vraiment victime du viol qu’elle déclare avoir subi ? Mais la série ne prend pas cette direction-là. Dès les premières images, aucun doute n’est permis : le viol a bien eu lieu.

La série prend une autre direction. Elle nous entraîne au Colorado, dans une enquête policière sur les traces du violeur en série dont on comprend bien vite qu’il a attaqué Marie trois ans plus tôt à près de deux milles kilomètres de là.

Certes, la traque par Toni Collette et Merritt Wever de ce violeur suffit à nous tenir en haleine pendant les sept derniers épisodes. Mais on y perd malheureusement de vue ce qui aurait dû rester au centre de la série. Si j’avais eu mon stylo rouge, j’aurais écrit : « très bien, mais attention au Hors sujet ».

L’ancien militaire Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) a décidé de prendre sa retraite à Sorrente, sa ville natale. Il y retourne accompagné de sa fidèle gouvernante Caramella (Tina Pica) pour apprendre par son frère que la locataire de sa maison natale, l’exubérante Sofia (Sophia Loren), refuse de la quitter. De guerre lasse, Antonio et Caramella se logent chez Dona Violante (Léa Padovani), une Sorrentine très pieuse.

L’ancien militaire Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) a décidé de prendre sa retraite à Sorrente, sa ville natale. Il y retourne accompagné de sa fidèle gouvernante Caramella (Tina Pica) pour apprendre par son frère que la locataire de sa maison natale, l’exubérante Sofia (Sophia Loren), refuse de la quitter. De guerre lasse, Antonio et Caramella se logent chez Dona Violante (Léa Padovani), une Sorrentine très pieuse. 1986. Gorbachev est arrivé au pouvoir en URSS et fait souffler un vent nouveau dans le Bloc de l’Est. La RDA prend l’eau. Acculée à la faillite, elle doit trouver à tout prix des capitaux, quitte à renier ses idéaux. La rentabilité financière des opérations qu’il mène est devenue le mètre-étalon du HVA, le service d’espionnage est-allemand où Annett Schneider (Sonja Gehrardt) travaille désormais avec l’enthousiasme des néophytes.

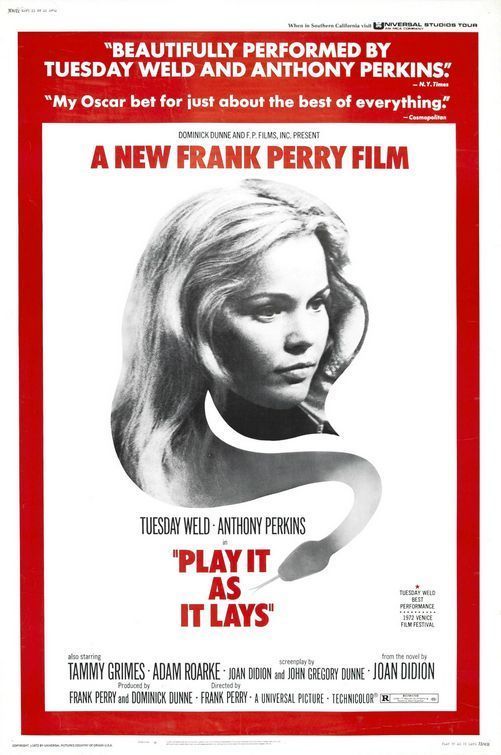

1986. Gorbachev est arrivé au pouvoir en URSS et fait souffler un vent nouveau dans le Bloc de l’Est. La RDA prend l’eau. Acculée à la faillite, elle doit trouver à tout prix des capitaux, quitte à renier ses idéaux. La rentabilité financière des opérations qu’il mène est devenue le mètre-étalon du HVA, le service d’espionnage est-allemand où Annett Schneider (Sonja Gehrardt) travaille désormais avec l’enthousiasme des néophytes. Maria Wyeth (Tuesday Weld) est une star du cinéma qui s’est brûlée les ailes trop jeune. Le premier plan du film la montre déambulant dans les allées du jardin de la clinique psychiatrique où elle a été internée, après le suicide de son ami BZ Mendenhall (Anthony Perkins).

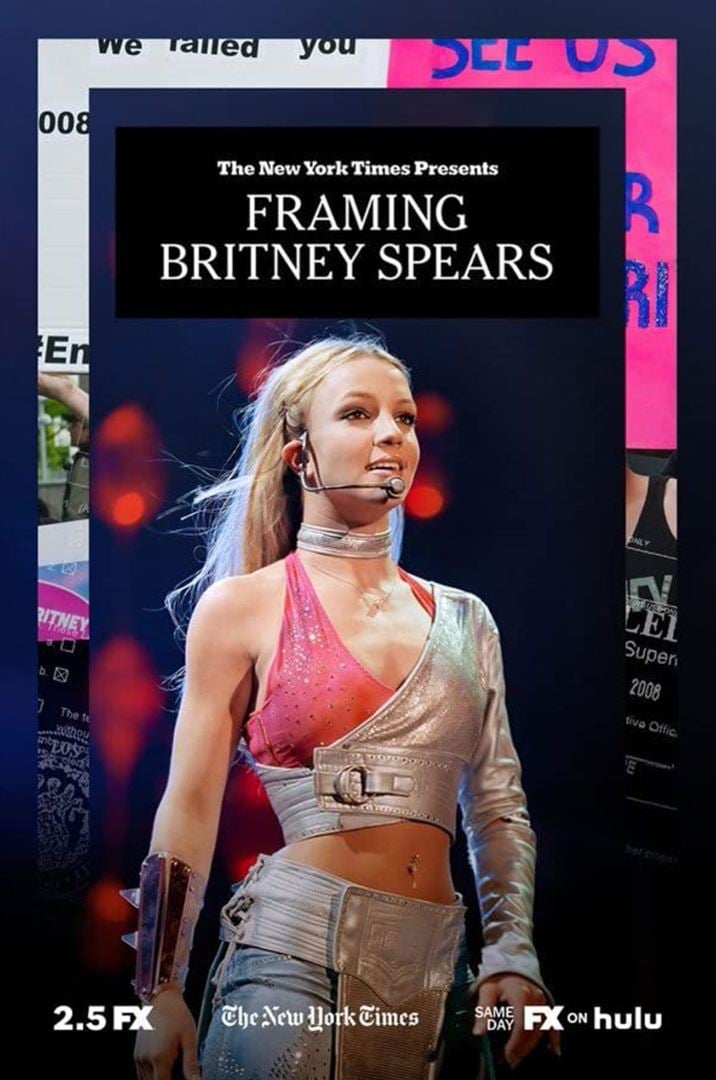

Maria Wyeth (Tuesday Weld) est une star du cinéma qui s’est brûlée les ailes trop jeune. Le premier plan du film la montre déambulant dans les allées du jardin de la clinique psychiatrique où elle a été internée, après le suicide de son ami BZ Mendenhall (Anthony Perkins). Enfant star, révélée dès ses onze ans par le Mickey Mouse Club , Britney Spears accède à la célébrité à seize ans avec … Baby One More Time en 1998. Chanteuse de pop à la voix puissante et grave, elle s’inspire de Madonna et de ses chorégraphies millimétrées. Elle s’adresse à un public adolescent ; mais ses tenues très dénudées ont tôt fait de choquer l’Amérique puritaine. Sa liaison avec Justin Timberlake et sa rupture lui valent l’attention étouffante des paparazzi.

Enfant star, révélée dès ses onze ans par le Mickey Mouse Club , Britney Spears accède à la célébrité à seize ans avec … Baby One More Time en 1998. Chanteuse de pop à la voix puissante et grave, elle s’inspire de Madonna et de ses chorégraphies millimétrées. Elle s’adresse à un public adolescent ; mais ses tenues très dénudées ont tôt fait de choquer l’Amérique puritaine. Sa liaison avec Justin Timberlake et sa rupture lui valent l’attention étouffante des paparazzi. Oskar est un jeune collégien mal dans sa peau. Il habite seul avec sa mère divorcée dans un petit appartement d’une cité HLM. Il est la tête de Turc de ses camarades. S’installe dans l’appartement voisin du sien une jeune fille, Eli, au comportement mystérieux qu’accompagne un homme d’âge mur qu’elle présente comme son père.

Oskar est un jeune collégien mal dans sa peau. Il habite seul avec sa mère divorcée dans un petit appartement d’une cité HLM. Il est la tête de Turc de ses camarades. S’installe dans l’appartement voisin du sien une jeune fille, Eli, au comportement mystérieux qu’accompagne un homme d’âge mur qu’elle présente comme son père. Paris. Fin des années soixante, début des années soixante-dix. Fernande Grudet alias madame Claude (Karole Rocher) dirige d’une main de fer un réseau de prostituées qui ont pour clients l’élite administrative et financière de la France pompidolienne. Elle bénéficie de l’appui de la pègre et de la police qu’elle renseigne régulièrement sur ses habitués. Pour autant, elle vit dans l’angoisse permanente d’être rackettée voire éliminée.

Paris. Fin des années soixante, début des années soixante-dix. Fernande Grudet alias madame Claude (Karole Rocher) dirige d’une main de fer un réseau de prostituées qui ont pour clients l’élite administrative et financière de la France pompidolienne. Elle bénéficie de l’appui de la pègre et de la police qu’elle renseigne régulièrement sur ses habitués. Pour autant, elle vit dans l’angoisse permanente d’être rackettée voire éliminée. La quarantaine, France (Karin Viard) élève seule à Dunkerque ses trois filles adolescentes. Licenciée d’un groupe sidérurgique en faillite, elle décide, après une tentative de suicide, de remonter la pente en allant travailler à Paris. Elle y devient la femme de ménage de Stéphane, un requin de la finance qui brasse des millions entre la City et La Défense et amène en week-end à Venise dans son bimoteur les top models qui défilent dans son lit. France a tôt fait de se rendre indispensable à Stéphane en babysittant Alban, son fils de quatre ans dont il est incapable de s’occuper. Mais la confiance qui s’installe peu à peu entre eux sera brutalement brisée par une consternante révélation.

La quarantaine, France (Karin Viard) élève seule à Dunkerque ses trois filles adolescentes. Licenciée d’un groupe sidérurgique en faillite, elle décide, après une tentative de suicide, de remonter la pente en allant travailler à Paris. Elle y devient la femme de ménage de Stéphane, un requin de la finance qui brasse des millions entre la City et La Défense et amène en week-end à Venise dans son bimoteur les top models qui défilent dans son lit. France a tôt fait de se rendre indispensable à Stéphane en babysittant Alban, son fils de quatre ans dont il est incapable de s’occuper. Mais la confiance qui s’installe peu à peu entre eux sera brutalement brisée par une consternante révélation. Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim.

Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim. Le 24 décembre 1994, en pleine guerre civile algérienne, un commando de quatre hommes du GIA prend en otage le vol AF8969 Alger-Paris. Les revendications du commando sont floues : veut-il la libération des deux leaders du GIA ? ou veut-il transformer l’Airbus en bombe volante et l’écraser sur la Tour Eiffel ? L’avion reste bloqué à Alger pendant deux jours ; le commando libère une partie des otages mais en exécute trois avant d’obtenir l’autorisation de décoller. Détourné sur l’aéroport de Marseille Marignane, il y est accueilli par le GIGN qui a reçu des autorités française l’ordre de donner l’assaut.

Le 24 décembre 1994, en pleine guerre civile algérienne, un commando de quatre hommes du GIA prend en otage le vol AF8969 Alger-Paris. Les revendications du commando sont floues : veut-il la libération des deux leaders du GIA ? ou veut-il transformer l’Airbus en bombe volante et l’écraser sur la Tour Eiffel ? L’avion reste bloqué à Alger pendant deux jours ; le commando libère une partie des otages mais en exécute trois avant d’obtenir l’autorisation de décoller. Détourné sur l’aéroport de Marseille Marignane, il y est accueilli par le GIGN qui a reçu des autorités française l’ordre de donner l’assaut.