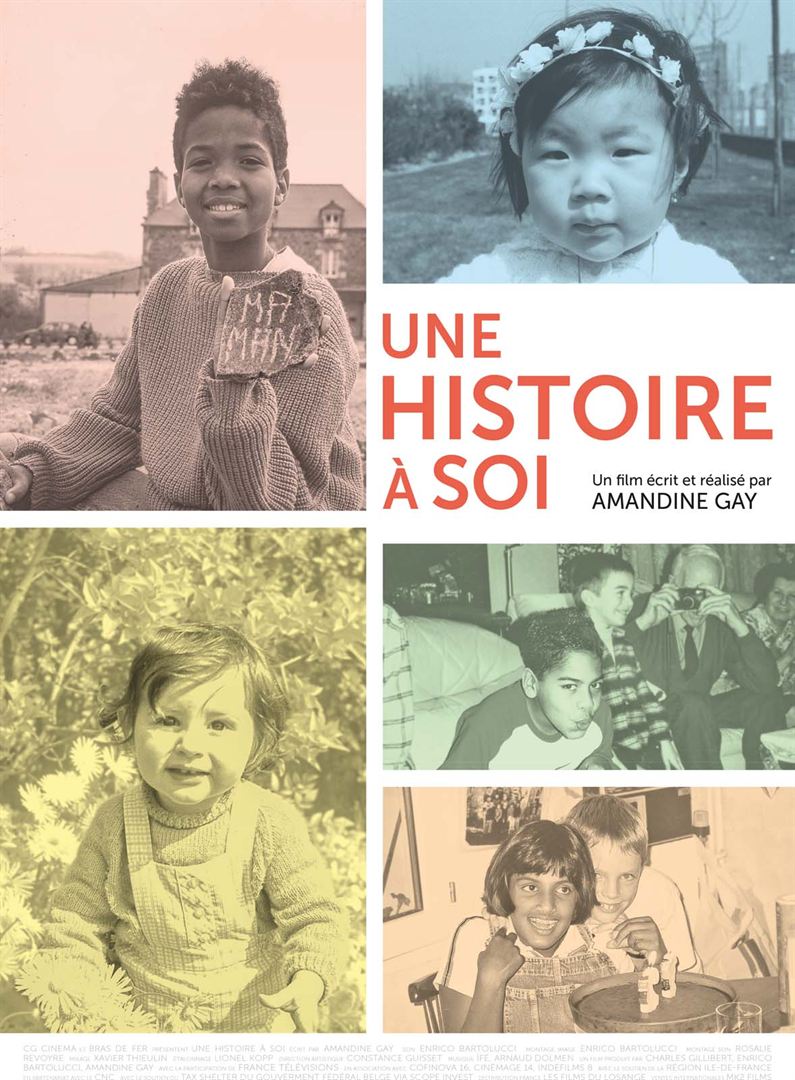

Une histoire à soi est un documentaire consacré à l’adoption internationale. La réalisatrice Amandine Gay, après un appel à contributions, a rencontré près d’une centaine d’enfants adoptés et a écouté leurs histoires de vies. Elle s’est focalisée sur cinq d’entre eux, qui disposaient de suffisamment d’archives pour illustrer leur discours : Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu, respectivement originaires d’Australie, de Corée du Sud, du Sri Lanka, du Rwanda et du Brésil.

Une histoire à soi est un documentaire consacré à l’adoption internationale. La réalisatrice Amandine Gay, après un appel à contributions, a rencontré près d’une centaine d’enfants adoptés et a écouté leurs histoires de vies. Elle s’est focalisée sur cinq d’entre eux, qui disposaient de suffisamment d’archives pour illustrer leur discours : Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu, respectivement originaires d’Australie, de Corée du Sud, du Sri Lanka, du Rwanda et du Brésil.

Documentariste engagée, afro-féministe et LGBT, Amandine Gay avait réalisé en 2017 Ouvrir la voix, portrait kaléidoscopique de vingt-quatre femmes noires racontant face caméra les discriminations racistes et sexistes dont elles sont victimes. Son second documentaire est aussi intelligent que le premier. Il emprunte une forme différente : aux interviews face caméra, Amandine Gay préfère utiliser le fonds d’archives très riche que chacun des témoins a conservé de son enfance.

Le titre de ce documentaire a des accents woolfiens. Une histoire à soi renvoie à Une chambre à soi, le célèbre essai de l’écrivaine anglaise qui décrivait les conditions matérielles indispensables à l’émancipation féminine. Dans le jargon franglais contemporain, on parle désormais d’agentivité : la capacité pour un être à devenir l’agent, le responsable de sa propre vie.

Ce que pointe Une histoire à soi est précisément le déni d’une telle agentivité aux enfants adoptés. L’adoption internationale les présente comme des enfants « sauvés », sauvés d’un destin misérable dans un pays du Tiers monde en proie à la guerre et/ou à la famine, sauvés par des familles d’adoption bienveillantes qui leur ont offert amour et confort. Dans une démarche qui n’est pas exempte de parti pris, Une histoire à soi veut montrer le traumatisme que cette adoption provoque chez un enfant, souvent très jeune, coupé de ses racines, obligé sa vie durant, à vivre « le cul entre deux chaises », entre sa famille d’adoption et sa famille biologique, entre son identité française et une autre identité souvent stigmatisée.

Les cinq enfants adoptés qui témoignent ont tous entrepris une démarche pour retrouver leurs origines. On les suit dans les voyages qu’ils ont entrepris dans leur pays de naissance, y renouant avec une immense émotion les liens avec leurs familles biologiques. On en déduit, à tort ou à raison, que cette quête des origines est très fréquente sinon omniprésente chez les enfants adoptés. Elle s’effectue le plus souvent avec l’accord des familles d’adoption, même si elle suscite chez celles-ci des réticences bien compréhensibles – c’est notamment le cas semble-t-il chez les parents de Anne-Charlotte.

On voit mal que quiconque s’intéresse à l’adoption internationale (enfants adoptés, familles adoptantes, associations….) ne soit pas encouragé à le visionner, ce qui promet à Une histoire à soi un bel avenir en VOD.

Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), la quarantaine, est un VRP anglais que le MI6 et la CIA recrutent pour se rendre à Moscou sans attirer l’attention du KGB. Sa mission : contacter une taupe soviétique, Oleg Penkovsky et recueillir de lui des informations classifiées sur le programme nucléaire soviétique.

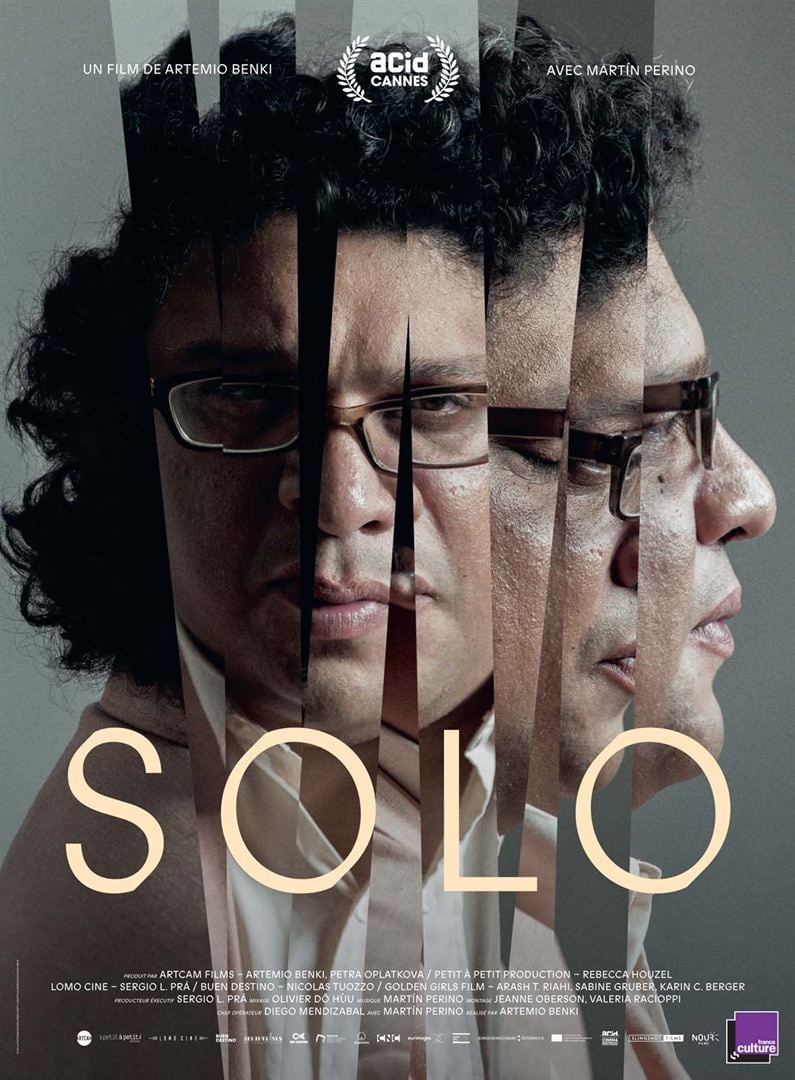

Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), la quarantaine, est un VRP anglais que le MI6 et la CIA recrutent pour se rendre à Moscou sans attirer l’attention du KGB. Sa mission : contacter une taupe soviétique, Oleg Penkovsky et recueillir de lui des informations classifiées sur le programme nucléaire soviétique. Martín Perino fut un jeune pianiste prodige, couvé par sa mère, pianiste professionnelle elle aussi, avant de sombrer dans la paranoïa et la schizophrénie. Le réalisateur Artemio Benki est allé le débusquer dans un hôpital psychiatrique de Buenos Aires où il était interné. Il l’accompagne à la sortie de l’hôpital et l’aide à retrouver une vie normale, dans l’appartement désaffecté de ses parents décédés, au contact de ses anciens professeurs, à la recherche de nouveaux cachets.

Martín Perino fut un jeune pianiste prodige, couvé par sa mère, pianiste professionnelle elle aussi, avant de sombrer dans la paranoïa et la schizophrénie. Le réalisateur Artemio Benki est allé le débusquer dans un hôpital psychiatrique de Buenos Aires où il était interné. Il l’accompagne à la sortie de l’hôpital et l’aide à retrouver une vie normale, dans l’appartement désaffecté de ses parents décédés, au contact de ses anciens professeurs, à la recherche de nouveaux cachets. Henry (Adam Driver), un comédien de stand-up à l’humour féroce, et Anne (Marion Cotillard), une cantatrice française, forment l’un des couples les plus glamours et les plus adulés de Hollywood. Ils ont bientôt ensemble une fille qu’ils prénomment Annette. Mais le comportement de Henry change imperceptiblement…

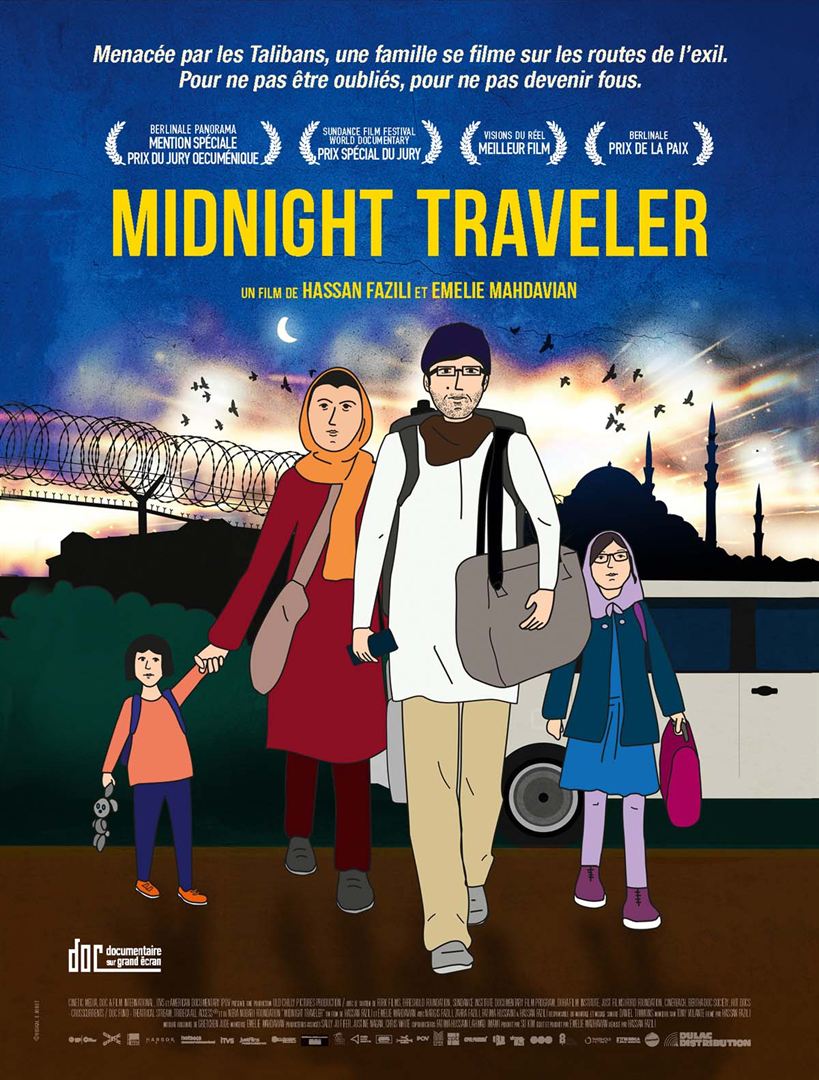

Henry (Adam Driver), un comédien de stand-up à l’humour féroce, et Anne (Marion Cotillard), une cantatrice française, forment l’un des couples les plus glamours et les plus adulés de Hollywood. Ils ont bientôt ensemble une fille qu’ils prénomment Annette. Mais le comportement de Henry change imperceptiblement… Hassan Fazili est un cinéaste afghan dont la tête fut mise à prix par les Talibans pour avoir réalisé une fiction qui montrait l’un d’entre eux déposer les armes. Avec sa famille, il se réfugia d’abord une année au Tadjikistan, espérant obtenir l’asile en Australie avant de décider, de guerre lasse, de tenter sa chance en Europe par la route. C’est cette longue odyssée, à travers l’Iran, la Turquie, la Bulgarie et la Serbie, qui allait durer plus de trois ans, qu’il filme avec son téléphone portable.

Hassan Fazili est un cinéaste afghan dont la tête fut mise à prix par les Talibans pour avoir réalisé une fiction qui montrait l’un d’entre eux déposer les armes. Avec sa famille, il se réfugia d’abord une année au Tadjikistan, espérant obtenir l’asile en Australie avant de décider, de guerre lasse, de tenter sa chance en Europe par la route. C’est cette longue odyssée, à travers l’Iran, la Turquie, la Bulgarie et la Serbie, qui allait durer plus de trois ans, qu’il filme avec son téléphone portable. Teddy (Anthony Bajon) a dix-neuf ans. Il vit dans un petit village des Pyrénées, entre sa tante grabataire, son oncle gentiment retardé, sa copine Rebecca (Christine Gautier) et sa patronne Ghislaine (Noémie Lvovsky). Même si la vie n’a pas été très tendre avec lui, Teddy imagine un avenir heureux avec Rebecca dans la maison avec pergola qu’il rêve de construire. Mais un loup sauvage rode autour du village et mord Teddy, provoquant chez le jeune homme une lente et inquiétante métamorphose.

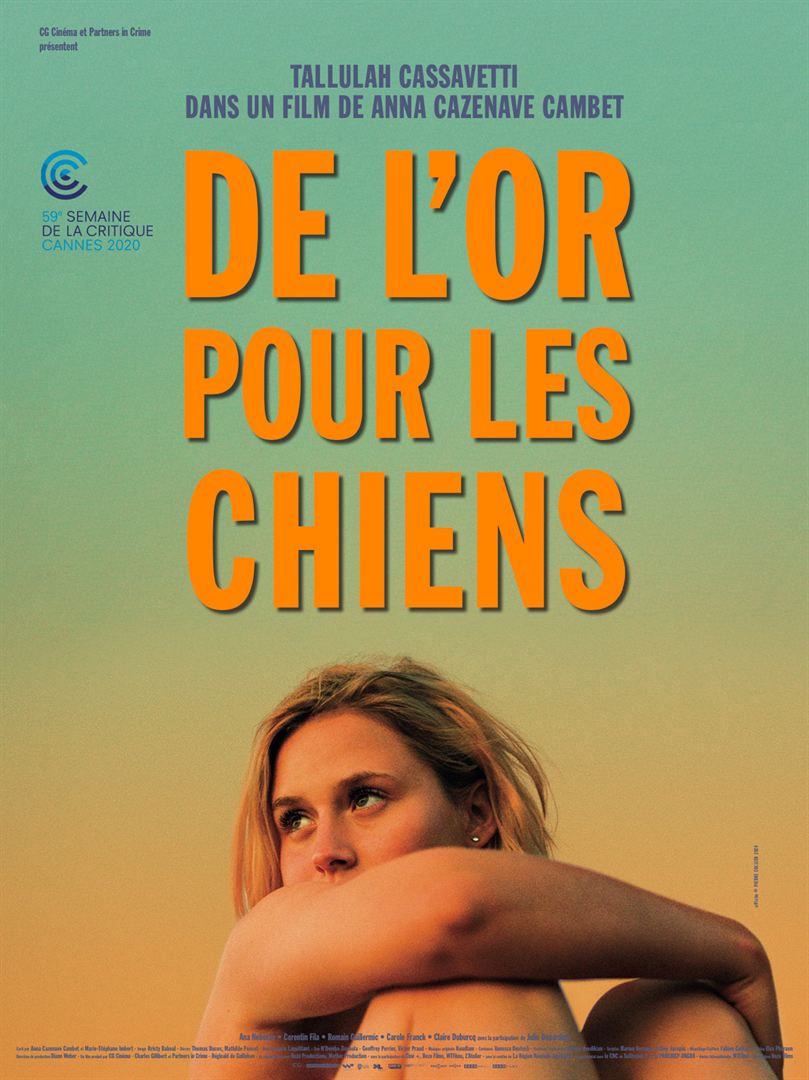

Teddy (Anthony Bajon) a dix-neuf ans. Il vit dans un petit village des Pyrénées, entre sa tante grabataire, son oncle gentiment retardé, sa copine Rebecca (Christine Gautier) et sa patronne Ghislaine (Noémie Lvovsky). Même si la vie n’a pas été très tendre avec lui, Teddy imagine un avenir heureux avec Rebecca dans la maison avec pergola qu’il rêve de construire. Mais un loup sauvage rode autour du village et mord Teddy, provoquant chez le jeune homme une lente et inquiétante métamorphose. Esther (Tallulah Cassavetti), dix-sept ans, a été élevée par sa mère (Julie Depardieu) entre un père absent et un beau-père lubrique. Elle a un job d’été sur la côte landaise chez un vendeur de glaces. Elle y a rencontré Jean (Corentin Fila), un barman plus âgé qu’elle, en est tombée amoureuse et s’est donnée à lui. Quand l’été se termine et quand Jean remonte à Paris, Esther décide de l’y suivre. Mais le jeune homme la repousse, ne laissant à Esther d’autre alternative que de frapper à la porte d’un couvent.

Esther (Tallulah Cassavetti), dix-sept ans, a été élevée par sa mère (Julie Depardieu) entre un père absent et un beau-père lubrique. Elle a un job d’été sur la côte landaise chez un vendeur de glaces. Elle y a rencontré Jean (Corentin Fila), un barman plus âgé qu’elle, en est tombée amoureuse et s’est donnée à lui. Quand l’été se termine et quand Jean remonte à Paris, Esther décide de l’y suivre. Mais le jeune homme la repousse, ne laissant à Esther d’autre alternative que de frapper à la porte d’un couvent. Zoé est une adorable fillette de six ans dont les parents se disputent la garde. Sa mère, Isabelle (Julie Delpy), une généticienne franco-américaine, avait accepté quelques années plus tôt de suivre à Berlin son mari, James (Richard Armitage), un architecte britannique, avant de le quitter. Elle vit désormais en couple avec Akil (Saleh Bakir), un immigré en attente de régularisation.

Zoé est une adorable fillette de six ans dont les parents se disputent la garde. Sa mère, Isabelle (Julie Delpy), une généticienne franco-américaine, avait accepté quelques années plus tôt de suivre à Berlin son mari, James (Richard Armitage), un architecte britannique, avant de le quitter. Elle vit désormais en couple avec Akil (Saleh Bakir), un immigré en attente de régularisation. Le Procès de l’herboriste raconte la vie de Jan Mikolášek (1889–1973), un guérisseur tchèque qui soigna des milliers de malades en leur administrant un cocktail de plantes après avoir examiné leurs urines. le film est organisé autour du procès que lui intenta le pouvoir communiste en 1958, juste après la mort du président Zápotocký qui fut l’un de ses patients et son protecteur. Une série de flashbacks revient sur les épisodes de sa vie : son enrôlement pendant la première guerre mondiale où il faillit perdre la vie, la découverte de son don thaumaturge, sa formation auprès d’une rebouteuse qui lui apprend à lire les urines et à fabriquer des simples, le recrutement de son fidèle collaborateur, Frantisek Palko, auquel l’attachera vite une passion interdite…

Le Procès de l’herboriste raconte la vie de Jan Mikolášek (1889–1973), un guérisseur tchèque qui soigna des milliers de malades en leur administrant un cocktail de plantes après avoir examiné leurs urines. le film est organisé autour du procès que lui intenta le pouvoir communiste en 1958, juste après la mort du président Zápotocký qui fut l’un de ses patients et son protecteur. Une série de flashbacks revient sur les épisodes de sa vie : son enrôlement pendant la première guerre mondiale où il faillit perdre la vie, la découverte de son don thaumaturge, sa formation auprès d’une rebouteuse qui lui apprend à lire les urines et à fabriquer des simples, le recrutement de son fidèle collaborateur, Frantisek Palko, auquel l’attachera vite une passion interdite… Toute ressemblance avec des présidents ayant exercé ne serait pas purement fortuite. On ne prononcera jamais le patronyme de Nicolas et de François mais on les reconnaîtra au premier coup d’oeil. Les deux anciens présidents de la République vivent plus ou moins bien leur retraite à l’approche des élections présidentielles de 2022 qui risquent de voir la victoire de Marine Le Pen. Le premier ronge son frein dans son immense appartement parisien en passant l’aspirateur tandis que le second prétend avoir enfin trouvé la sérénité dans un village retiré de la Corrèze.

Toute ressemblance avec des présidents ayant exercé ne serait pas purement fortuite. On ne prononcera jamais le patronyme de Nicolas et de François mais on les reconnaîtra au premier coup d’oeil. Les deux anciens présidents de la République vivent plus ou moins bien leur retraite à l’approche des élections présidentielles de 2022 qui risquent de voir la victoire de Marine Le Pen. Le premier ronge son frein dans son immense appartement parisien en passant l’aspirateur tandis que le second prétend avoir enfin trouvé la sérénité dans un village retiré de la Corrèze.