J’ai l’habitude de critiquer un film en commençant par en résumer en quelques lignes l’intrigue. Je romprai aujourd’hui avec ce rituel pour des raisons dont je dois m’expliquer.

J’ai l’habitude de critiquer un film en commençant par en résumer en quelques lignes l’intrigue. Je romprai aujourd’hui avec ce rituel pour des raisons dont je dois m’expliquer.

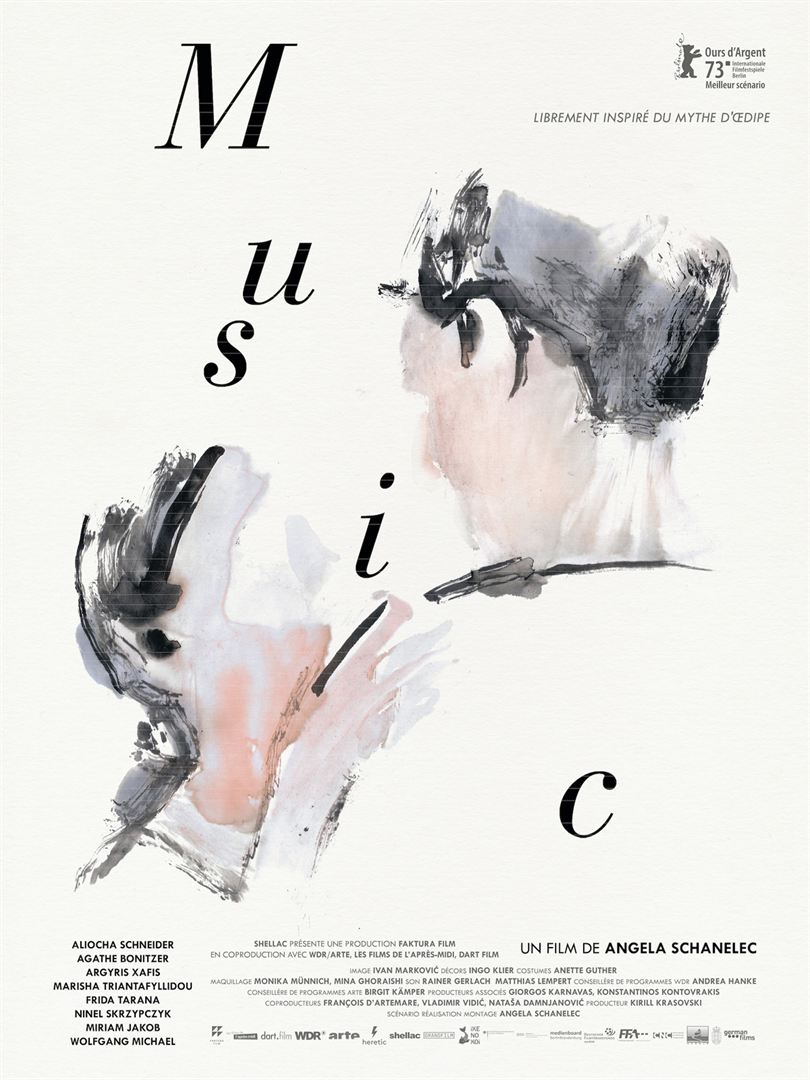

Music est en effet un film hors normes.

C’est d’abord un film hors normes par la forme. Il est constitué d’une succession de plans quasi-immobiles et quasi-muets : les mouvements de caméra y sont aussi rares que les paroles échangées. Il s’agit souvent de scènes extérieures cadrées en plans très larges – où les personnages sont comme perdus au milieu d’une nature immense et vierge – ou en plans très serrés. Ces plans durent chacun une trentaine de secondes, donnant au film un rythme très lent, presqu’hypnotique.

Cette forme influence le fond. Même s’ils respectent scrupuleusement la chronologie, ces plans successifs racontent une histoire façon puzzle dont on ne comprend d’abord pas grand chose. Le film s’ouvre sur une montagne noyée dans la brume. On voit ensuite un nouveau-né aux pieds enflés que des ambulanciers retrouvent dans une bergerie et confient à une famille d’adoption. Plan suivant : une voiture conduit une bande de jeunes au bord d’une plage déserte où ils se baignent. Un des garçons, prénommé Jon, au physique d’empereur romain (Aliocha Schneider, le frère cadet de Nils), présente des blessures purulentes aux deux pieds qu’il bande soigneusement. Puis une dispute l’oppose à un autre membre du groupe qui a tenté de l’embrasser. Jon le repousse violemment ; le garçon tombe et se tue. En prison, une surveillante, Iro (Agathe Bonitzer), tombe amoureuse de Jon et l’épousera à la fin de sa peine avant de lui faire un (ou deux ?) enfants. Mais Iro connaît bientôt une fin tragique.

Des films incompréhensibles, j’en ai vu treize à la douzaine. Et mes lecteurs fidèles m’ont suffisamment entendu pester contre leur manque de lisibilité pour savoir que je ne les porte pas en haute estime. Mais ici, très étrangement, l’incompréhension devient un atout. On ne comprend pas grand-chose à Music (à commencer jusqu’au dernier quart du film par son titre)… mais on en comprend suffisamment pour avoir envie d’en comprendre davantage. Devant chaque plan, aussi catatonique soit-il – jusqu’au tout dernier dont je garderai un souvenir transporté – on cherche un détail qui pourrait nous éclairer sur le sens de l’intrigue… et souvent on le trouve.

À la sortie de la séance, on se regarde encore interloqué entre spectateurs (on n’était pas très nombreux hier soir à 22h au Saint-André des Arts) et on partage nos interrogations et nos vaines tentatives de réponse. Il faut être un brillant helléniste – comme ma voisine – pour savoir qu’Oedipe signifie « celui qui a les pieds enflés » et donc pour reconnaître Jon en lui. On sait qu’il a tué son père, épousé sa mère et qu’il s’est crevé les yeux en apprenant son infamie. Et on essaie avec ces éléments épars de reconstituer le puzzle d’un film qu’on serait presque sur le point d’aller revoir une seconde fois, tant il a suscité en nous de questions sans réponse, pour en comprendre le sens et se laisser une fois encore happer par l’ensorcelante séduction.

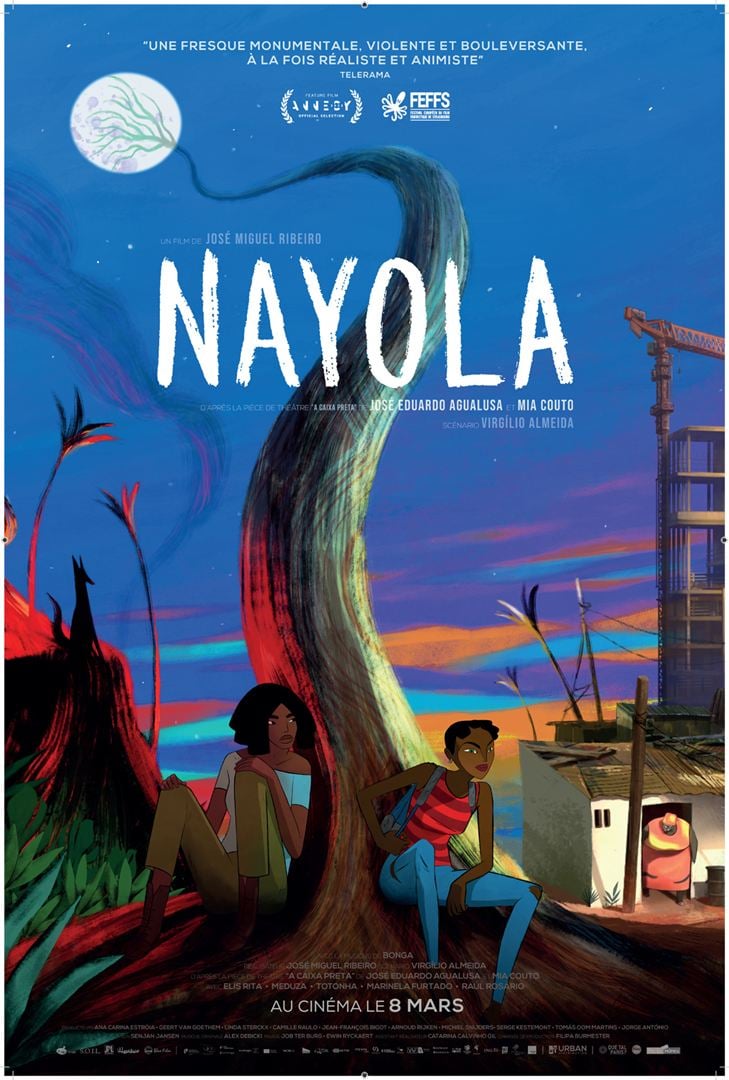

En pleine guerre civile, en Angola, en 1995, Nayola cherche sur la ligne de front son mari disparu. Sa fille, Yara, grandira à Luanda sans connaître ses parents. Poursuivie par la police pour les chansons de rap séditieuses qu’elle interprète et fait circuler sous le manteau, elle se réfugie chez sa grand-mère et y est confrontée, en 2011, à un mystérieux voleur caché derrière un masque de chacal.

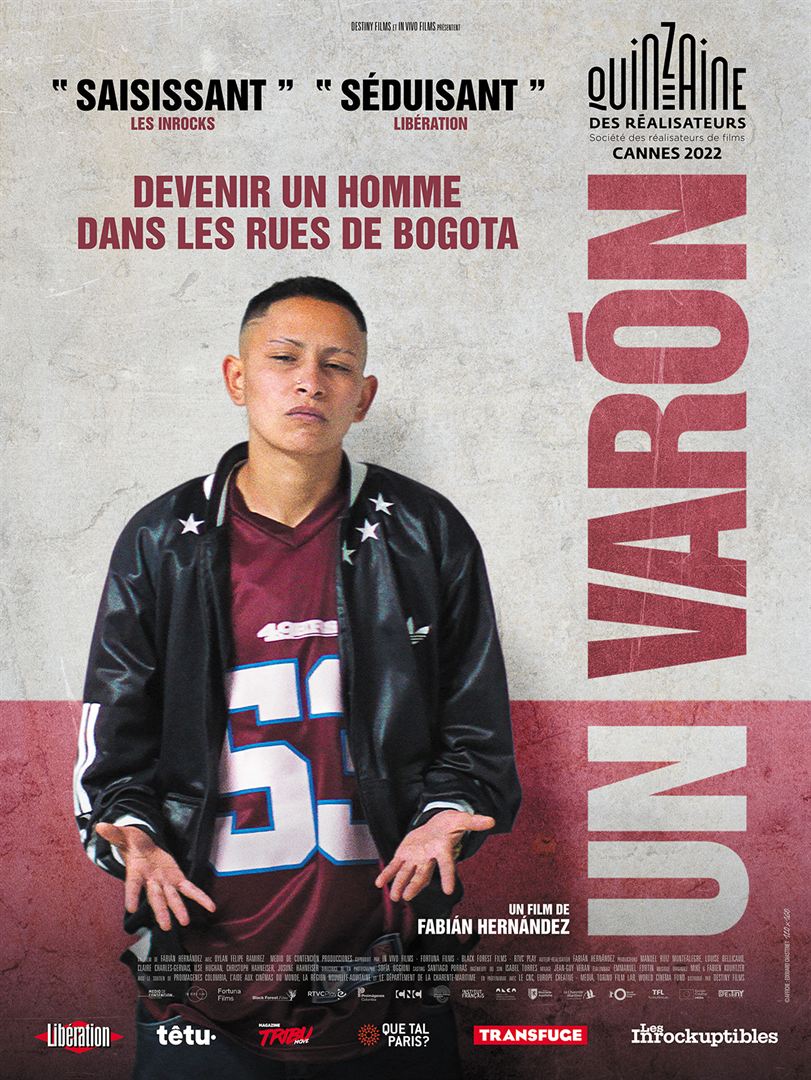

En pleine guerre civile, en Angola, en 1995, Nayola cherche sur la ligne de front son mari disparu. Sa fille, Yara, grandira à Luanda sans connaître ses parents. Poursuivie par la police pour les chansons de rap séditieuses qu’elle interprète et fait circuler sous le manteau, elle se réfugie chez sa grand-mère et y est confrontée, en 2011, à un mystérieux voleur caché derrière un masque de chacal. La mère de Carlos est en prison ; sa sœur aînée se prostitue. Le jeune homme vit à Bogota dans un foyer qui accueille des enfants des rues. La loi du plus fort sanctionne violemment toute défaillance aux codes hyper-machistes qu’elle y fait régner. Un soir de Noël, tout bascule quand Carlos, parti à la recherche de sa sœur, est violemment pris à partie….

La mère de Carlos est en prison ; sa sœur aînée se prostitue. Le jeune homme vit à Bogota dans un foyer qui accueille des enfants des rues. La loi du plus fort sanctionne violemment toute défaillance aux codes hyper-machistes qu’elle y fait régner. Un soir de Noël, tout bascule quand Carlos, parti à la recherche de sa sœur, est violemment pris à partie…. Anna (Julie Gayet) est une actrice célèbre qui approche la cinquantaine et qui peine à réparer des ans l’irréparable outrage. Elle forme avec Antoine (Benjamin Biolay) un couple qui s’est construit autour de la passion commune de la scène mais qui, avec le temps, s’est usé.

Anna (Julie Gayet) est une actrice célèbre qui approche la cinquantaine et qui peine à réparer des ans l’irréparable outrage. Elle forme avec Antoine (Benjamin Biolay) un couple qui s’est construit autour de la passion commune de la scène mais qui, avec le temps, s’est usé. Alors que la tuberculose va l’emporter à trente ans à peine, Emily Brontë (Emma Mackey) revient sur les circonstances qui l’ont conduite à prendre la plume et à rédiger son chef d’oeuvre, Les Hauts de Hurlevent.

Alors que la tuberculose va l’emporter à trente ans à peine, Emily Brontë (Emma Mackey) revient sur les circonstances qui l’ont conduite à prendre la plume et à rédiger son chef d’oeuvre, Les Hauts de Hurlevent. Houria (Lyna Khoudri) a une passion : la danse classique qu’elle apprend avec Sabrina, sa mère (Rachida Brakni), dans l’espoir d’en faire un jour peut-être son métier. Mais ses rêves se brisent, la nuit où Houria est agressée dans les rues d’Alger. Le choc la prive de la parole et l’oblige à une longue rééducation pour retrouver l’usage de ses jambes. Durant sa convalescence, Houria rencontre un groupe de femmes soignées à l’hôpital : certaines sont sourdes et muettes, d’autres sont autistes, d’autres encore ne se sont jamais remises du traumatisme causé par la mort de leurs proches….

Houria (Lyna Khoudri) a une passion : la danse classique qu’elle apprend avec Sabrina, sa mère (Rachida Brakni), dans l’espoir d’en faire un jour peut-être son métier. Mais ses rêves se brisent, la nuit où Houria est agressée dans les rues d’Alger. Le choc la prive de la parole et l’oblige à une longue rééducation pour retrouver l’usage de ses jambes. Durant sa convalescence, Houria rencontre un groupe de femmes soignées à l’hôpital : certaines sont sourdes et muettes, d’autres sont autistes, d’autres encore ne se sont jamais remises du traumatisme causé par la mort de leurs proches…. Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal.

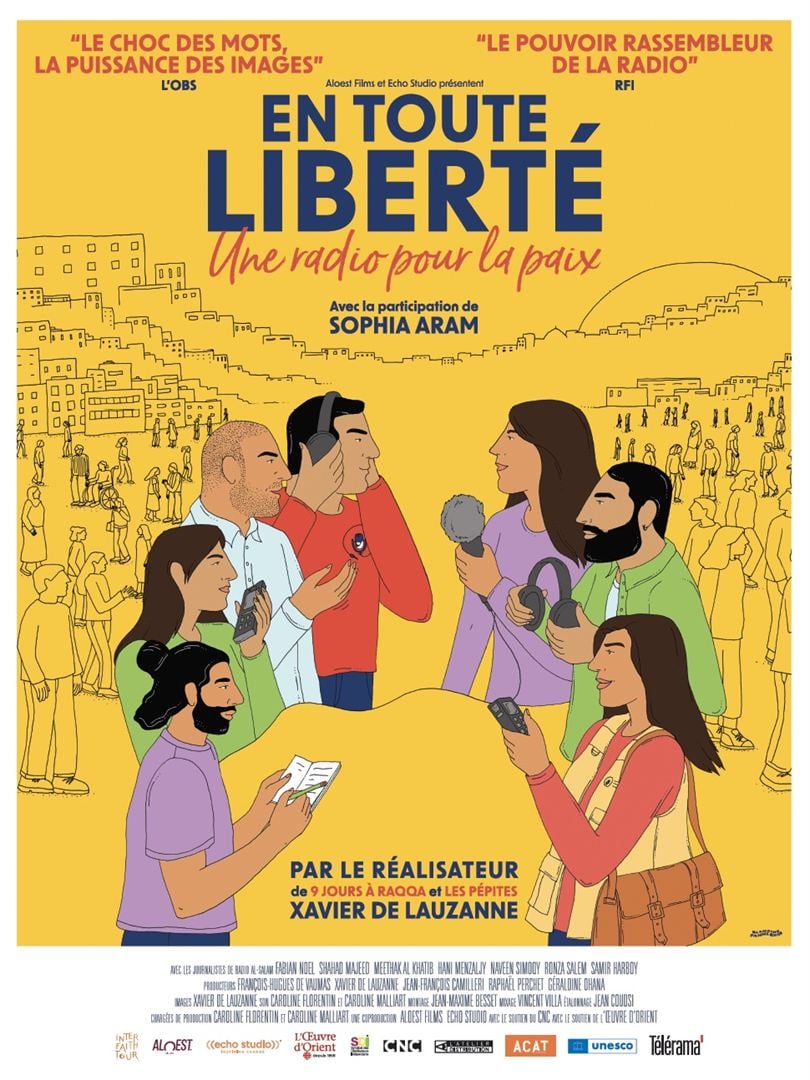

Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal. Radio al-Salam est une radio fondée en 2015 en réaction à l’occupation par Daech du nord de l’Irak. Basée à Erbil, au Kurdistan irakien, cette radio a pour objectif de favoriser la réconciliation et la paix, en diffusant, en arabe et en kurde, des reportages et de la musique à destination des populations déplacées arabes, chrétiennes, kurdes, yézidies qui affluaient dans la région suite aux avancées de Daech.

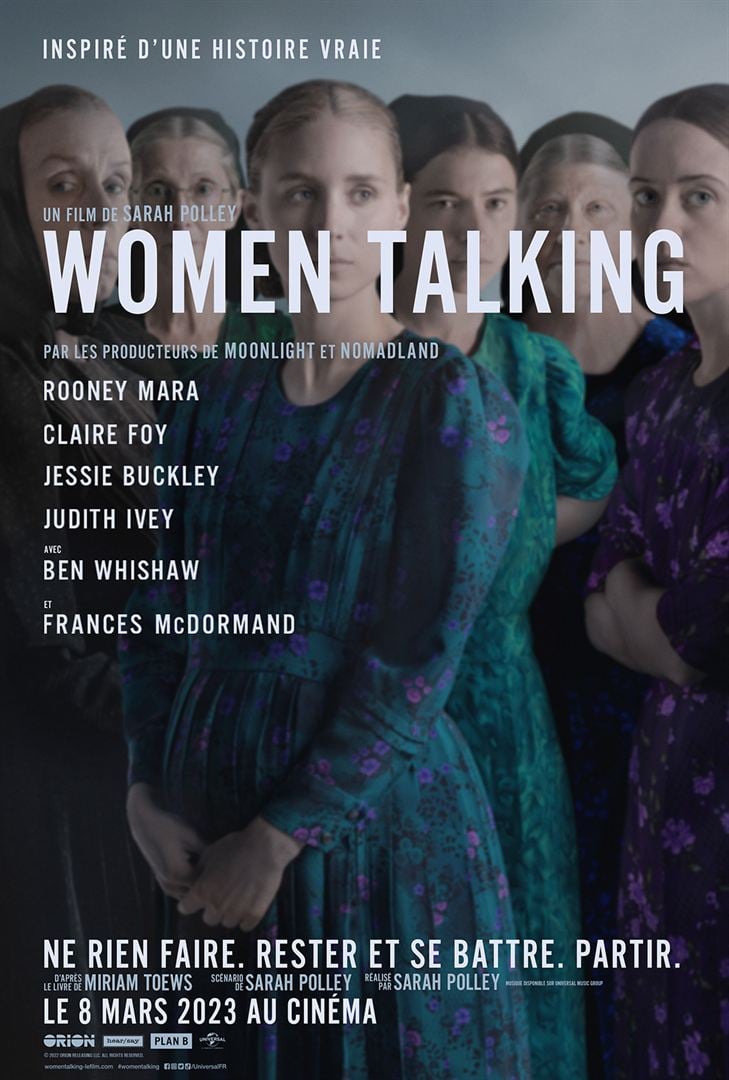

Radio al-Salam est une radio fondée en 2015 en réaction à l’occupation par Daech du nord de l’Irak. Basée à Erbil, au Kurdistan irakien, cette radio a pour objectif de favoriser la réconciliation et la paix, en diffusant, en arabe et en kurde, des reportages et de la musique à destination des populations déplacées arabes, chrétiennes, kurdes, yézidies qui affluaient dans la région suite aux avancées de Daech. Une communauté rurale coupée du monde vit selon les règles millénaires qu’elle s’est fixées. Cet isolement sert de couverture à des violences sexuelles inouïes : les femmes de la communauté sont droguées et violées pendant leur sommeil. Longtemps elles demeurent convaincues d’avoir été victimes de fantômes ou de Satan en personne. Mais bientôt le pot aux roses est découvert, un violeur arrêté et, suite à ses confessions, l’ensemble des coupables appréhendés par la police d’Etat.

Une communauté rurale coupée du monde vit selon les règles millénaires qu’elle s’est fixées. Cet isolement sert de couverture à des violences sexuelles inouïes : les femmes de la communauté sont droguées et violées pendant leur sommeil. Longtemps elles demeurent convaincues d’avoir été victimes de fantômes ou de Satan en personne. Mais bientôt le pot aux roses est découvert, un violeur arrêté et, suite à ses confessions, l’ensemble des coupables appréhendés par la police d’Etat. Claire Morel (Maud Wyler) est avocate, mère épanouie de deux ravissantes petites filles, épouse heureuse de Thomas, ingénieur agronome (Grégoire Colin). Elle fait un déni de grossesse, accouche une nuit dans sa salle de bains et dépose son nouveau-né sur une poubelle après avoir tranché le cordon ombilical. Son enfant doit la vie à un voisin qui passait par là promener son chien.

Claire Morel (Maud Wyler) est avocate, mère épanouie de deux ravissantes petites filles, épouse heureuse de Thomas, ingénieur agronome (Grégoire Colin). Elle fait un déni de grossesse, accouche une nuit dans sa salle de bains et dépose son nouveau-né sur une poubelle après avoir tranché le cordon ombilical. Son enfant doit la vie à un voisin qui passait par là promener son chien.