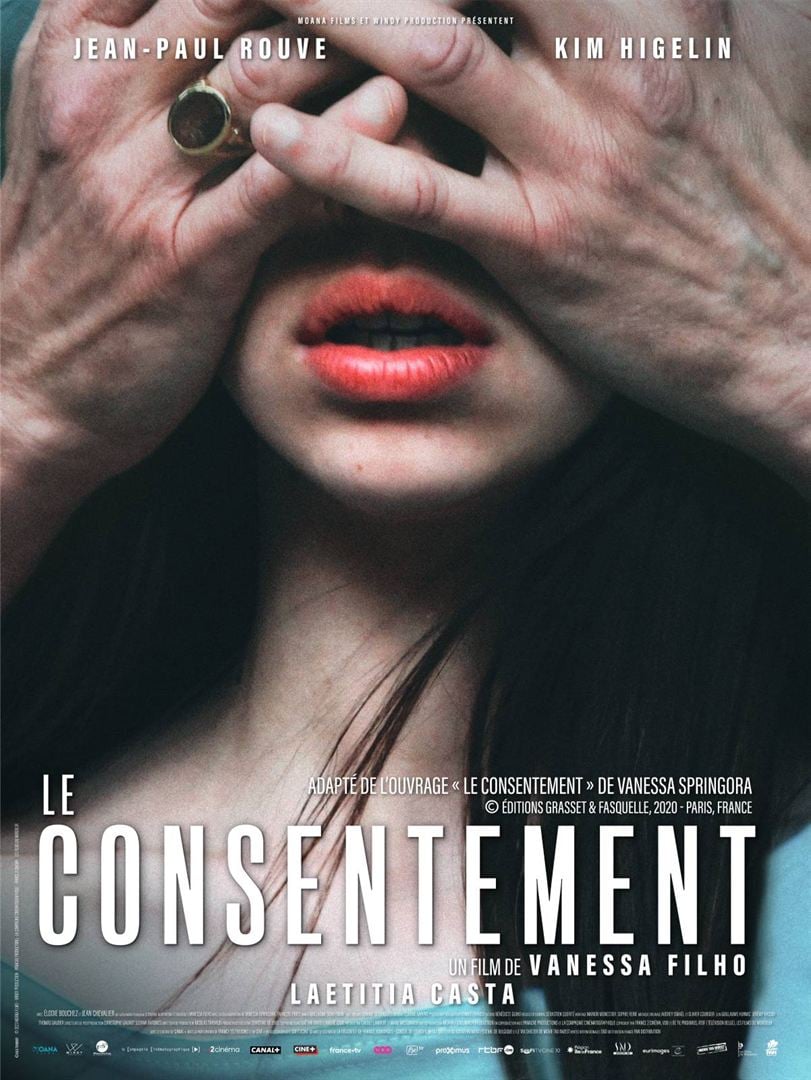

Vanessa Springora avait treize ans à peine quand elle rencontra Gabriel Matzneff en 1986. L’année d’après, alors qu’il avait plus du triple de son âge, il en fit sa maîtresse et l’héroïne impuissante de son Journal. Trente ans plus tard, pour exorciser ses vieux démons, la jeune femme, devenue éditrice, décida à son tour de raconter cette histoire.

Vanessa Springora avait treize ans à peine quand elle rencontra Gabriel Matzneff en 1986. L’année d’après, alors qu’il avait plus du triple de son âge, il en fit sa maîtresse et l’héroïne impuissante de son Journal. Trente ans plus tard, pour exorciser ses vieux démons, la jeune femme, devenue éditrice, décida à son tour de raconter cette histoire.

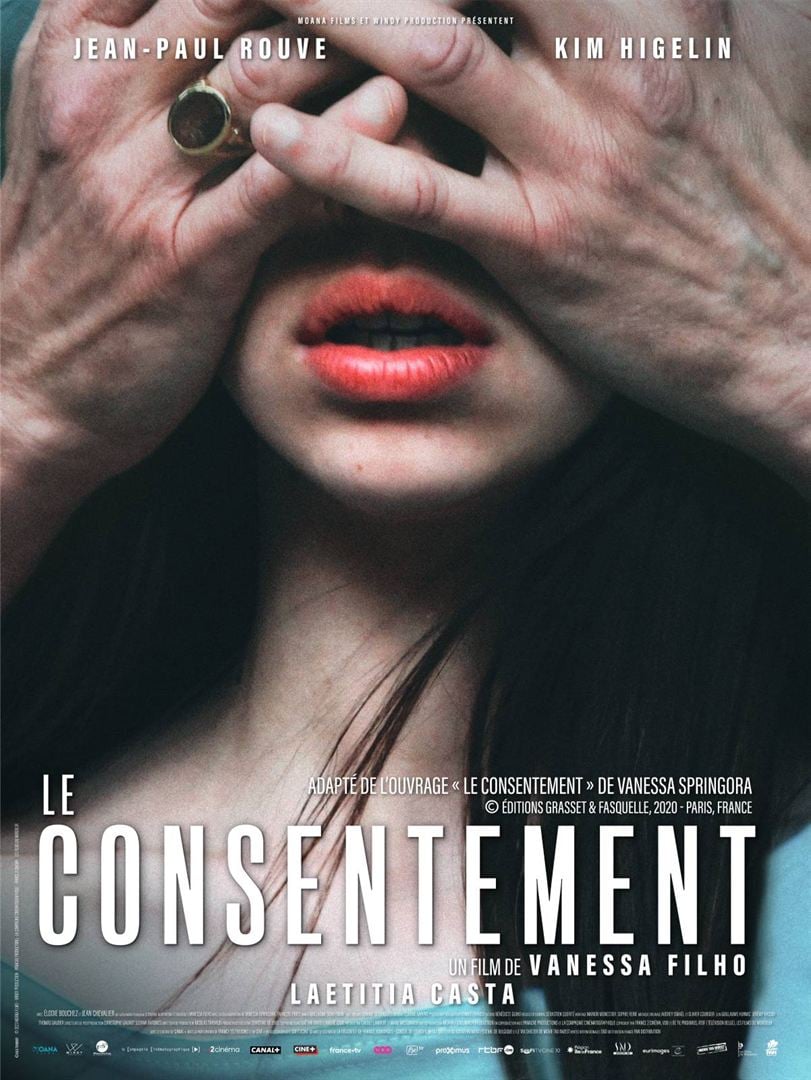

En janvier 2020, précédé par un parfum de scandale, Le Consentement de Vanessa Springora eut le succès qu’on sait. Elle y racontait l’emprise dont elle fut la victime à un âge où le consentement ne saurait être donné librement, dans un état de faiblesse dont son amant joua et abusa, avec la complicité tacite de la mère de Vanessa et d’un milieu littéraire et bourgeois aveuglé par les idéaux libertaires de Mai 68.

Quand j’ai appris, il y a quelques semaines, que Le Consentement serait porté à l’écran, j’ai été surpris, choqué, intrigué. Surpris, je n’aurais pas dû l’être ; car hélas il est désormais peu de best-sellers qui ne connaissent, dans les mois ou les années qui suivent, leur adaptation à l’écran, pariant sur le succès qu’elle récoltera auprès d’une foule de lecteurs conquis par avance. Choqué, il y avait en revanche de quoi l’être tant le sujet du Consentement était sulfureux et sa mise en image malaisante : la commission de classification l’a d’ailleurs interdit aux moins de douze ans, assortissant son avis d’un avertissement bâclé – « La complexité du film et la brutalité de certaines scènes à caractère sexuel sont susceptibles de heurter la sensibilité d’une jeune public non averti et non accompagné » – ce qui témoigne de ses hésitations à une interdiction plus sévère, qui n’aurait pas été injustifiée : peut-on sérieusement envisager de montrer ce film à des adolescents entre douze et seize ans ? Intrigué enfin de la façon dont la réalisatrice et ses acteurs relèveraient ce défi impossible.

Fallait-il mettre Le Consentement en images ? Le témoignage autobiographique de Vanessa Springora ne se suffisait-il pas à lui-même ? Quel était l’effet recherché, sinon celui de faire de l’argent sur un sujet malaisant, ou un voyeurisme malsain ? La présence de Vanessa Springora elle-même à l’affiche, qui a collaboré au scénario, est rassurante. C’est le signe que son livre ne lui a pas échappé, qu’elle a eu son mot à dire sur son adaptation. Mais c’est surtout la qualité de la réalisation et de l’interprétation qui ont achevé de me convaincre.

J’ai mis pourtant cinq jours à aller le voir, au point d’être incapable pendant ces cinq jours-là de mettre les pieds dans une salle de cinéma. Je savais que Le Consentement serait le film de la semaine, sinon du mois ; je savais que j’irais le voir puisque je professe, à tort ou à raison, d’aller tout voir ; je savais que ce film, qu’il me plaise ou non, si tant est que ce verbe là soit le plus adapté, susciterait un débat. Mais, tel le cheval devant l’obstacle, je renâclais, perturbé d’avance par l’effet qu’il me ferait.

Tout compte fait, je suis content d’avoir franchi l’obstacle. J’ai aimé ce film. Et je le recommande.

Mais j’accompagnerai cette recommandation de nombreuses réserves.

La principale bien sûr est le sujet du film. La pédophilie est récemment devenue le mal absolu. Celle qui est décrite ici est la plus pernicieuse qui soit, qui se cherche, comme Matzneff l’a fait dans toute son oeuvre, sa justification dans la liberté de vivre sa vie à rebours de toute morale et dans la liberté de créer. Celle surtout qui abuse de la crédulité d’une enfant qui vit avec une force inédite la toute-puissance d’un premier amour que tout emporte. La scène du film qui m’a le plus marqué n’est pas en effet celle que l’on pourrait penser, presqu’insoutenable, de la défloration de Vanessa, mais celle qui la précède, celle où la jeune fille, étouffant de timidité et du manque de confiance en elle, explose de bonheur en lisant les lettres d’amour enflammées qui lui sont adressées. Tout en elle s’ouvre et s’éveille, sinon son corps et sa sexualité encore trop timides : elle, si réservée, mais si sensible, se sent enfin regardée et élue et tombe follement amoureuse d’un homme dont la maturité, la renommée et la sensibilité la fascinent et l’enthousiasment.

Vanessa n’a pas conscience d’être la proie d’un prédateur. L’interprétation glaçante qu’en fait Jean-Paul Rouve ne laisse place à aucune ambiguïté. C’est le principal reproche que je lui ferais après avoir salué le culot – je ne sais pas s’il faut parler de courage – d’accepter un tel rôle. Matzneff, joué par Rouve, est un être odieux, égocentrique, menteur, manipulateur. Les promesses mielleuses dont il couvre la jeune Vanessa sont les paravents transparents de la sexualité la plus brutale et la plus humiliante. On n’oubliera pas de sitôt sa calvitie, son torse épilé, ses mains couvertes de bagues et son élégance décalée.

La dernière scène, où apparaît Elodie Bouchez, clôt le film et lui donne tout son sens – comme celle, après trois mille pages, de La Recherche. Le Consentement nous apparaît alors pour ce qu’il est : l’histoire d’un livre sur le point de s’écrire, d’un livre dont l’écriture prendra à son propre piège son héros écrivain autant qu’il libèrera trente ans après les faits sa victime innocente.

Il est difficile d’émettre une voix dissidente sur un sujet pareil. Je m’y essaierai néanmoins à mes risques et périls. J’adresserai au Consentement deux reproches. Le premier est de faire, à la place de la Justice, le procès d’un homme. On me répondra, à raison, deux choses. La première est que Matzneff est un être haïssable et indéfendable, qui s’est non seulement rendu coupable de crimes condamnables mais les a reconnus dans ses écrits et, pire, en a fait l’ignoble apologie. On me rétorquera aussi, même si ce point est moins incontestable que le premier, que, les faits étant prescrits, la Justice n’a pu faire son oeuvre et que la littérature et le cinéma sont en droit de réparer ce déni.

Le second reproche que j’adresserai au Consentement est d’être un film fermé. Je m’explique. Le Consentement décrit, avec une précision chirurgicale, l’emprise monstrueuse d’un homme mûr sur une adolescente. Il raconte cette manipulation et montre frontalement les actes sexuels commis par ce pédophile sur cette enfant. Gabriel Matzneff y est évidemment coupable ; Vanessa Springora en est l’évidente victime. On me rétorquera que les films sur la Shoah mettent eux aussi en présence des nazis évidemment coupables de la pire barbarie et des victimes juives évidemment innocentes. Sauf que La Liste Schindler, par exemple, a pour héros un homme confronté à un choix : celui de se taire ou d’agir. Ici, c’est vrai, Vanessa Springora décide de ne plus se taire, prend la plume et dénonce son prédateur. Ce courage donne naissance à ce livre, permet à son auteure de se réapproprier son histoire, kidnappée par Matzneff dans ses livres, et témoigne pour toutes les autres victimes muettes d’actes similaires. Mais, son sujet n’en reste pas moins fermé. Le Consentement ne soulève aucune question, aucun débat. Ni sur le « consentement », qui est pourtant le titre du film – comment une enfant de quatorze ans pourrait-elle consentir aux abus sexuels dont elle est la victime ? – ni sur la pédophilie unanimement odieuse et répréhensible.

La bande-annonce

La Comédie humaine raconte trois histoires qui se déroulent de nos jours à Tokyo et dont les héros de chacune sont des personnages secondaires des autres. Dans la première, deux femmes, la trentaine, se rencontrent par un concours de circonstances à un spectacle de danse, sympathisent et échangent des confidences sur leurs vies sentimentales chaotiques. Dans la deuxième, une photographe sans talent prépare son premier vernissage qui tourne au fiasco. Dans la troisième, un jeune marié, fauché par un camion-poubelle, est amputé du bras droit et souffre du syndrome du membre fantôme.

La Comédie humaine raconte trois histoires qui se déroulent de nos jours à Tokyo et dont les héros de chacune sont des personnages secondaires des autres. Dans la première, deux femmes, la trentaine, se rencontrent par un concours de circonstances à un spectacle de danse, sympathisent et échangent des confidences sur leurs vies sentimentales chaotiques. Dans la deuxième, une photographe sans talent prépare son premier vernissage qui tourne au fiasco. Dans la troisième, un jeune marié, fauché par un camion-poubelle, est amputé du bras droit et souffre du syndrome du membre fantôme.

Dans une ancienne cité minière du nord-est de l’Angleterre frappée par la crise, deux misères se percutent : celle des habitants de longue date, paupérisés par le chômage, et celle des récents immigrés syriens chassés par la guerre. Le seul lieu de sociabilité du village est un pub décrépi, The Old Oak. Son propriétaire taiseux, TJ Ballantyne (Dave Turner) se lie d’amitié avec Yara (Ebla Mari) une jeune Syrienne passionnée de photographie. Ensemble ils vont tenter de vaincre les préjugés qui séparent les deux communautés.

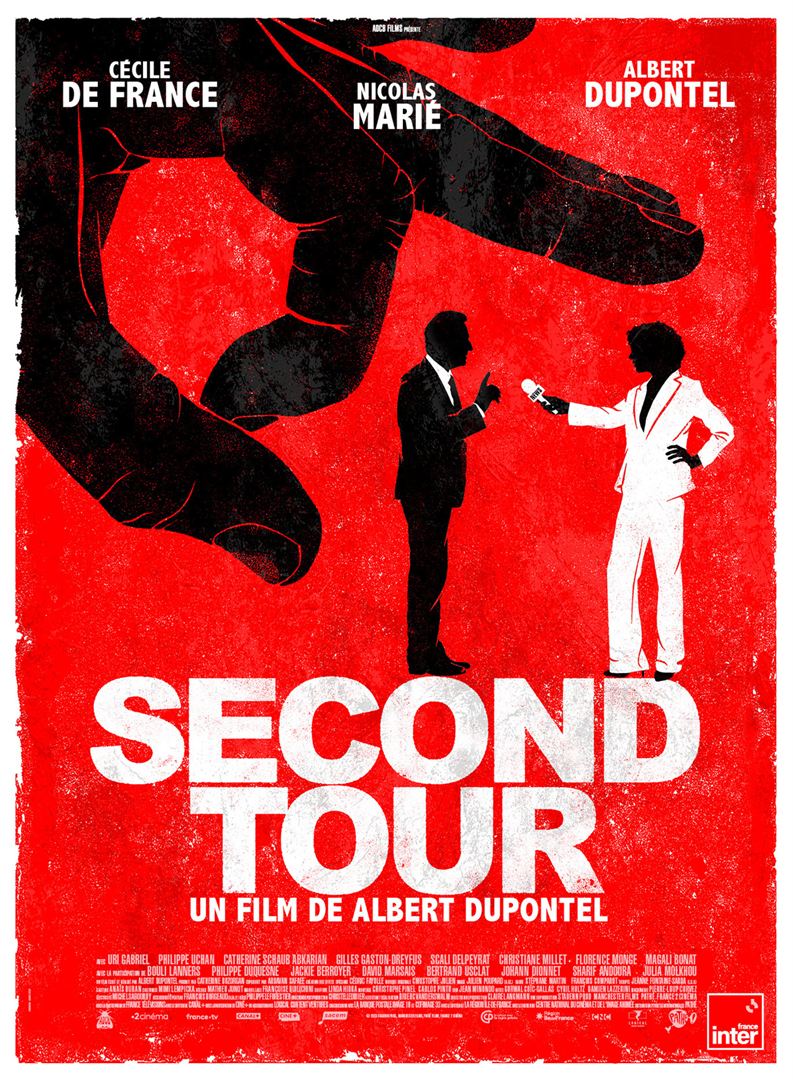

Dans une ancienne cité minière du nord-est de l’Angleterre frappée par la crise, deux misères se percutent : celle des habitants de longue date, paupérisés par le chômage, et celle des récents immigrés syriens chassés par la guerre. Le seul lieu de sociabilité du village est un pub décrépi, The Old Oak. Son propriétaire taiseux, TJ Ballantyne (Dave Turner) se lie d’amitié avec Yara (Ebla Mari) une jeune Syrienne passionnée de photographie. Ensemble ils vont tenter de vaincre les préjugés qui séparent les deux communautés. Sans passé politique, sans réputation sinon celle d’un économiste bardé de diplômes, Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel) est le candidat surprise à la prochaine élection présidentielle. Mademoiselle Pove (Cécile de France), placardée par sa chaîne pour son franc-parler, est chargée à la dernière minute de suivre sa campagne. Avec l’aide de son caméraman (Nicolas Marié), elle a tôt fait de découvrir que le candidat cache un secret.

Sans passé politique, sans réputation sinon celle d’un économiste bardé de diplômes, Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel) est le candidat surprise à la prochaine élection présidentielle. Mademoiselle Pove (Cécile de France), placardée par sa chaîne pour son franc-parler, est chargée à la dernière minute de suivre sa campagne. Avec l’aide de son caméraman (Nicolas Marié), elle a tôt fait de découvrir que le candidat cache un secret. Sous la pression de ses parents, Saïd accepte de se marier avec Hadjira. Les deux mariés ont l’un et l’autre un lourd passif : lui est homosexuel qui n’a jamais eu le courage de faire son coming out, elle ne s’est jamais remise d’une liaison toxique avec un dealer qui l’a conduite jusqu’à la prison. Compte tenu de ces lourdes hypothèques, quel avenir pour leur couple ?

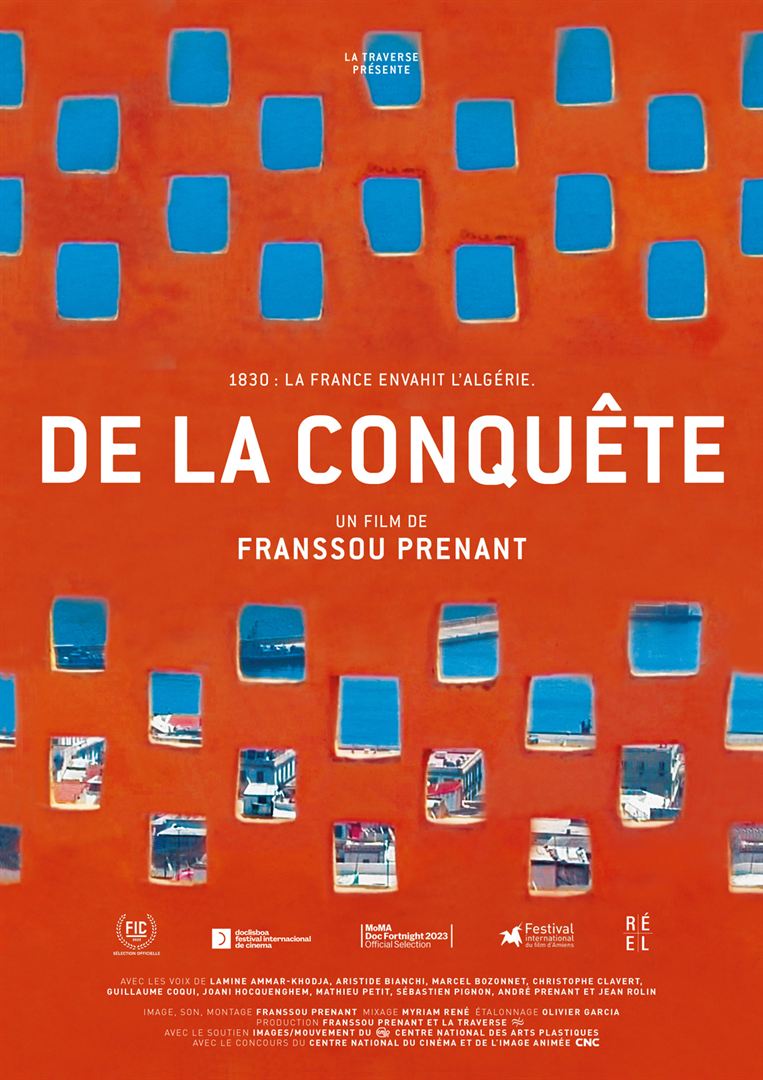

Sous la pression de ses parents, Saïd accepte de se marier avec Hadjira. Les deux mariés ont l’un et l’autre un lourd passif : lui est homosexuel qui n’a jamais eu le courage de faire son coming out, elle ne s’est jamais remise d’une liaison toxique avec un dealer qui l’a conduite jusqu’à la prison. Compte tenu de ces lourdes hypothèques, quel avenir pour leur couple ? Née en 1952, scripte pour Bresson, monteuse pour Depardon et Goupil, Françoise, alias Franssou, Prenant, a passé une partie de son adolescence en Algérie où ses parents « pieds-rouges » s’étaient engagés après l’indépendance. À sa patrie de cœur, elle a déjà consacré un premier documentaire en 2012.

Née en 1952, scripte pour Bresson, monteuse pour Depardon et Goupil, Françoise, alias Franssou, Prenant, a passé une partie de son adolescence en Algérie où ses parents « pieds-rouges » s’étaient engagés après l’indépendance. À sa patrie de cœur, elle a déjà consacré un premier documentaire en 2012. Cabossée par la vie, Mireille (Yolande Moreau) hérite de ses parents une grande bâtisse sur les bords de la Meuse. Pour l’entretenir, elle suit les conseils avisés que lui prodigue un curé fantasque (William Sheller), en met en location les chambres et y accueille bientôt trois lascars : un jeune peintre très doué (Thomas Guy), le jardinier municipal en pleine instance de divorce (Gregory Gadebois) et un chanteur de country (Esteban). Un quatrième locataire les rejoindra bientôt (Sergi Lopez) qui fut jadis l’amour de jeunesse de Mireille.

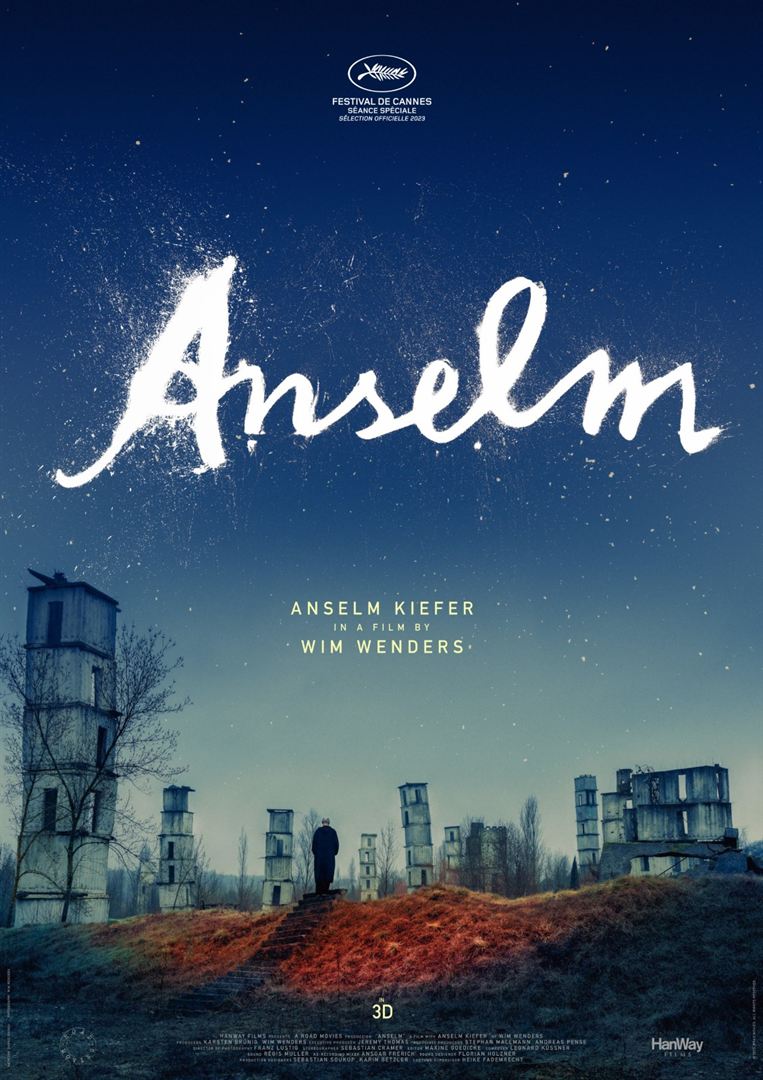

Cabossée par la vie, Mireille (Yolande Moreau) hérite de ses parents une grande bâtisse sur les bords de la Meuse. Pour l’entretenir, elle suit les conseils avisés que lui prodigue un curé fantasque (William Sheller), en met en location les chambres et y accueille bientôt trois lascars : un jeune peintre très doué (Thomas Guy), le jardinier municipal en pleine instance de divorce (Gregory Gadebois) et un chanteur de country (Esteban). Un quatrième locataire les rejoindra bientôt (Sergi Lopez) qui fut jadis l’amour de jeunesse de Mireille. Anselm Kiefer est peut-être l’un des plus grands peintres allemands contemporains. J’avoue l’avoir découvert tardivement, l’an dernier, au Grand Palais Éphémère sur le Champ-de-Mars. J’en ai gardé un souvenir inoubliable. Wim Wenders, qui connut très jeune le succès pour ses premiers films (L’Ami américain, Paris, Texas, Les Ailes du désir…) avant d’abandonner le terrain de la fiction pour celui du documentaire (Buena Vista Social Club, Pina, Le Sel de la terre…) reste peut-être le plus grand réalisateur allemand contemporain.

Anselm Kiefer est peut-être l’un des plus grands peintres allemands contemporains. J’avoue l’avoir découvert tardivement, l’an dernier, au Grand Palais Éphémère sur le Champ-de-Mars. J’en ai gardé un souvenir inoubliable. Wim Wenders, qui connut très jeune le succès pour ses premiers films (L’Ami américain, Paris, Texas, Les Ailes du désir…) avant d’abandonner le terrain de la fiction pour celui du documentaire (Buena Vista Social Club, Pina, Le Sel de la terre…) reste peut-être le plus grand réalisateur allemand contemporain. Albert (Pio Marmaï) et Bruno (Jonathan Cohen) ont les poches trouées, des dettes en pagaille et une montagne de problèmes que leur inépuisable jovialité ne suffit plus à régler. Leur chemin croise par hasard celui de Cactus (Noémie Merlant). À la tête d’une bande de jeunes activistes écolos, elle multiplie les coups de force pour sensibiliser l’opinion publique aux dangers de la surconsommation et du dérèglement climatique. Autant de préoccupations qui a priori n’émeuvent guère les deux trentenaires goguenards.

Albert (Pio Marmaï) et Bruno (Jonathan Cohen) ont les poches trouées, des dettes en pagaille et une montagne de problèmes que leur inépuisable jovialité ne suffit plus à régler. Leur chemin croise par hasard celui de Cactus (Noémie Merlant). À la tête d’une bande de jeunes activistes écolos, elle multiplie les coups de force pour sensibiliser l’opinion publique aux dangers de la surconsommation et du dérèglement climatique. Autant de préoccupations qui a priori n’émeuvent guère les deux trentenaires goguenards. Lydia (Hafsia Herzi) est sage-femme. Coupée de sa famille, fraîchement séparée de l’homme avec qui elle vivait depuis deux ans, elle a pour seule amie Salomé (Nina Meurisse) qui, le soir de son anniversaire, découvre qu’elle est enceinte. Lydia va accompagner Salomé pendant toute sa grossesse, présider à son accouchement et s’attacher avec une force irrépressible à sa fille, Esmée. Lorsque Lydia recroise Milos, un conducteur de bus avec lequel elle avait eu neuf mois plus tôt, une brève idylle, un quiproquo la conduit à présenter le bébé comme sa propre fille.

Lydia (Hafsia Herzi) est sage-femme. Coupée de sa famille, fraîchement séparée de l’homme avec qui elle vivait depuis deux ans, elle a pour seule amie Salomé (Nina Meurisse) qui, le soir de son anniversaire, découvre qu’elle est enceinte. Lydia va accompagner Salomé pendant toute sa grossesse, présider à son accouchement et s’attacher avec une force irrépressible à sa fille, Esmée. Lorsque Lydia recroise Milos, un conducteur de bus avec lequel elle avait eu neuf mois plus tôt, une brève idylle, un quiproquo la conduit à présenter le bébé comme sa propre fille. Vanessa Springora avait treize ans à peine quand elle rencontra Gabriel Matzneff en 1986. L’année d’après, alors qu’il avait plus du triple de son âge, il en fit sa maîtresse et l’héroïne impuissante de son Journal. Trente ans plus tard, pour exorciser ses vieux démons, la jeune femme, devenue éditrice, décida à son tour de raconter cette histoire.

Vanessa Springora avait treize ans à peine quand elle rencontra Gabriel Matzneff en 1986. L’année d’après, alors qu’il avait plus du triple de son âge, il en fit sa maîtresse et l’héroïne impuissante de son Journal. Trente ans plus tard, pour exorciser ses vieux démons, la jeune femme, devenue éditrice, décida à son tour de raconter cette histoire.