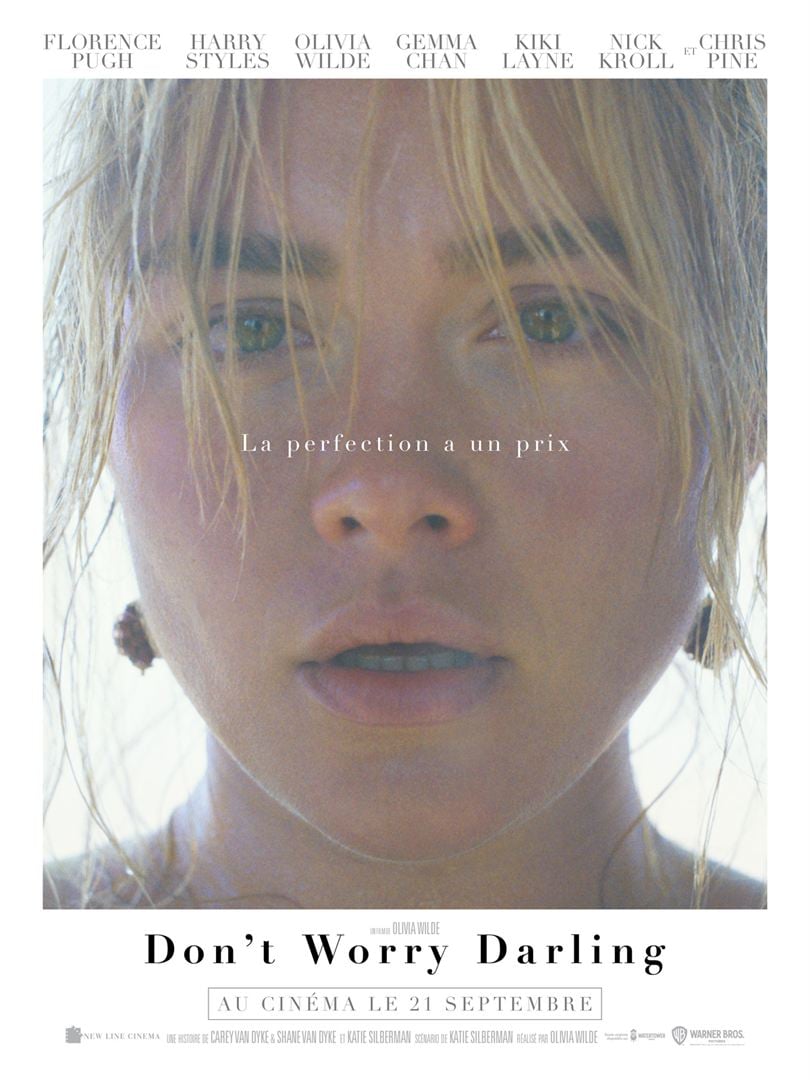

Alice Chambers (Florence Pugh) mène une vie de rêve auprès de son mari Jack (Harry Styles). Ils se sont installés à Victory, au cœur du désert californien avec plusieurs autres familles qui leur ressemblent. Chaque matin, les hommes partent travailler en voiture au projet ultra-secret dirigé par Frank (Chris Pine) laissant leurs épouses à une vie consacrée aux tâches ménagères, aux courses et aux thés entre amies

Alice Chambers (Florence Pugh) mène une vie de rêve auprès de son mari Jack (Harry Styles). Ils se sont installés à Victory, au cœur du désert californien avec plusieurs autres familles qui leur ressemblent. Chaque matin, les hommes partent travailler en voiture au projet ultra-secret dirigé par Frank (Chris Pine) laissant leurs épouses à une vie consacrée aux tâches ménagères, aux courses et aux thés entre amies

Mais Alice éprouve, contre toute raison, un malaise croissant dans cette vie trop parfaite qui menace de l’étouffer.

Don’t Worry Darling est construit sur un principe simple sinon simpliste déjà utilisé par exemple dans Matrix, The Truman Show, Le Village ou Soleil Vert. Il s’agit d’installer des personnages dans un décor dont on informe très vite le spectateur de la fausseté ou de l’artifice tout en les laissant lentement en prendre conscience par une succession de micro-événements de plus en plus perturbants (ce sera ici le comportement d’une voisine que la paranoïa conduira au suicide). La tension montera graduellement jusqu’à exploser lorsque sera enfin révélée la réalité.

Très souvent, ce genre de films fait pschitt : « tout ça pour ça se dit le spectateur déçu » quand les lumières se rallument. C’est la crainte qu’on pouvait éprouver devant la bande-annonce de Don’t Worry Darling ou durant ses trois premières demi-heures pendant lesquelles on frétille d’impatience, excité par cet épais mystère qu’aucune piste ne permet de deviner, mais en même temps inquiet que sa résolution décevante ne vienne a posteriori gâcher la fébrile attente de cette conclusion.

Don’t Worry Darling parvient à surmonter cet obstacle souvent rédhibitoire. Il avait réussi au préalable à poser un décor extrêmement séduisant, à la Mad Men : costumes, voitures et musiques droit venus des années 50. Florence Pugh est de chaque plan et réussit à nous faire partager son trouble. Dommage que son partenaire, Harry Styles, ait le sex appeal d’un chicon belge. On imagine ce que Shia LeBoeuf, qui avait été pressenti pour le rôle avant de se faire virer du plateau, aurait pu y apporter.

J’avais pensé que Frank dirigeait avec ses hommes une sorte de projet Manhattan de construction d’une arme de destruction massive. C’est la preuve de mon manque de flair. Le scénario est autrement plus imaginatif et autrement plus vertigineux. Il n’en faut bien sûr rien dire sinon peut-être qu’il est directement connecté aux enjeux qui traversent notre temps.

Don’t Worry Darling se termine comme il se doit par une course poursuite haletante qu’il faut regarder – et aussi écouter – jusqu’à l’ultime seconde pour en comprendre l’issue.

Au Danemark, à la fin du dix-neuvième siècle, dans une opulente propriété agricole.

Au Danemark, à la fin du dix-neuvième siècle, dans une opulente propriété agricole. Rachel (Virginie Efira) rencontre Ali (Roschdy Zem) à un cours de guitare. Elle est enseignante, quadragénaire, sans enfant ; il travaille dans le design automobile, a peut-être une dizaine d’années de plus qu’elle et une petite fille de quatre ans et demi, Leïla, dont il partage la garde avec son ex-femme (Chiara Mastroianni).

Rachel (Virginie Efira) rencontre Ali (Roschdy Zem) à un cours de guitare. Elle est enseignante, quadragénaire, sans enfant ; il travaille dans le design automobile, a peut-être une dizaine d’années de plus qu’elle et une petite fille de quatre ans et demi, Leïla, dont il partage la garde avec son ex-femme (Chiara Mastroianni). Jeanne Mayer (Blanche Gardin) est une jeune start-upeuse propulsée sur le devant de la scène médiatique pour une invention de génie – un filtre biodégradable capable de nettoyer les océans de leur plastique – et rapidement déchue de sa gloire éphémère après le naufrage de son projet. Sa situation financière ayant du plomb dans l’aile, elle n’a d’autre solution que d’aller vendre l’appartement que sa mère (Marthe Keller), suicidée l’an dernier, a légué à Lisbonne, à elle et à son frère (Maxence Tual).

Jeanne Mayer (Blanche Gardin) est une jeune start-upeuse propulsée sur le devant de la scène médiatique pour une invention de génie – un filtre biodégradable capable de nettoyer les océans de leur plastique – et rapidement déchue de sa gloire éphémère après le naufrage de son projet. Sa situation financière ayant du plomb dans l’aile, elle n’a d’autre solution que d’aller vendre l’appartement que sa mère (Marthe Keller), suicidée l’an dernier, a légué à Lisbonne, à elle et à son frère (Maxence Tual). Mia (Virginie Efira) et Vincent (Grégoire Colin) menaient une vie de couple sans histoire, elle interprète de russe, lui chef de service à l’hôpital, jusqu’à ce qu’un soir de pluie, après un dîner en amoureux, Mia se retrouve prise au piège dans une brasserie visée par un attentat terroriste.

Mia (Virginie Efira) et Vincent (Grégoire Colin) menaient une vie de couple sans histoire, elle interprète de russe, lui chef de service à l’hôpital, jusqu’à ce qu’un soir de pluie, après un dîner en amoureux, Mia se retrouve prise au piège dans une brasserie visée par un attentat terroriste. Francis est le nouveau comptable d’un cabaret miteux de Charleroi que dirige un patron autoritaire aux pratiques mafieuses. Le couple qu’il forme avec Martine, son épouse, bat de l’aîle. Mais leur mésentente conjugale n’explique pas que Francis découvre, au lendemain d’une nuit bien arrosée, dans son congélateur, la tête tranchée de son épouse. Comment est-elle arrivée là ? Comment Francis réussira-t-il à s’innocenter du crime dont on l’accuse immédiatement ?

Francis est le nouveau comptable d’un cabaret miteux de Charleroi que dirige un patron autoritaire aux pratiques mafieuses. Le couple qu’il forme avec Martine, son épouse, bat de l’aîle. Mais leur mésentente conjugale n’explique pas que Francis découvre, au lendemain d’une nuit bien arrosée, dans son congélateur, la tête tranchée de son épouse. Comment est-elle arrivée là ? Comment Francis réussira-t-il à s’innocenter du crime dont on l’accuse immédiatement ? Elise (Marion Barbeau) a vingt-six ans. Elle est danseuse étoile dans une grande compagnie. Elle se blesse gravement lors de la première de La Bayadère. Sa convalescence sera longue ; peut-être même devra-t-elle renoncer à la danse. Cet arrêt impromptu oblige Elise – dont le fiancé vient de la quitter – à une douloureuse introspection. Elle peut s’appuyer sur son kinésithérapeuthe (François Civil), qui l’aime secrètement. Son père (Denid Podalydès), en revanche, est plus maladroit avec elle et peine à lui exprimer ses sentiments.

Elise (Marion Barbeau) a vingt-six ans. Elle est danseuse étoile dans une grande compagnie. Elle se blesse gravement lors de la première de La Bayadère. Sa convalescence sera longue ; peut-être même devra-t-elle renoncer à la danse. Cet arrêt impromptu oblige Elise – dont le fiancé vient de la quitter – à une douloureuse introspection. Elle peut s’appuyer sur son kinésithérapeuthe (François Civil), qui l’aime secrètement. Son père (Denid Podalydès), en revanche, est plus maladroit avec elle et peine à lui exprimer ses sentiments. Une semaine dans la vie de Julie (Laure Calamy), une Française ordinaire dont on comprend que son conjoint et elle ont décidé, quelques années plus tôt, de s’installer à la campagne, dans un trou perdu, pas trop loin de Paris, pour y élever leurs enfants dans un cadre plus agréable que la grande ville.

Une semaine dans la vie de Julie (Laure Calamy), une Française ordinaire dont on comprend que son conjoint et elle ont décidé, quelques années plus tôt, de s’installer à la campagne, dans un trou perdu, pas trop loin de Paris, pour y élever leurs enfants dans un cadre plus agréable que la grande ville. Buddy, neuf ans, est un adorable garçonnet couvé par sa mère qui grandit, malgré les absences de son père qui travaille en Angleterre, sans avoir conscience des nuages qui s’accumulent au-dessus de sa tête. Belfast, à l’été 1969, est frappé par la guerre civile qui oppose catholiques et protestants. Les tensions interconfessionnelles transforment la rue de Buddy en camp retranché. La question du départ se pose à ses parents qui ne veut pas abandonner la ville où il a grandi et ce grand-père si attachant qui se meurt lentement de silicose.

Buddy, neuf ans, est un adorable garçonnet couvé par sa mère qui grandit, malgré les absences de son père qui travaille en Angleterre, sans avoir conscience des nuages qui s’accumulent au-dessus de sa tête. Belfast, à l’été 1969, est frappé par la guerre civile qui oppose catholiques et protestants. Les tensions interconfessionnelles transforment la rue de Buddy en camp retranché. La question du départ se pose à ses parents qui ne veut pas abandonner la ville où il a grandi et ce grand-père si attachant qui se meurt lentement de silicose. Anna (Mélanie Thierry) et Driss (Lyes Salem) sont les parents unis et heureux de deux petits garçons, Adrien et Jules. Ils en élèvent un troisième, Simon, qui leur a été confié par l’Aide sociale à l’enfance quand il avait dix-huit mois à peine.

Anna (Mélanie Thierry) et Driss (Lyes Salem) sont les parents unis et heureux de deux petits garçons, Adrien et Jules. Ils en élèvent un troisième, Simon, qui leur a été confié par l’Aide sociale à l’enfance quand il avait dix-huit mois à peine.