Years and Years (qu’on aurait pu traduire Les années qui passent) racontent l’histoire d’une famille ordinaire de quatre frères et sœurs dans l’Angleterre post-Brexit des années 2020 avec ses nouvelles technologies et son populisme rampant incarné par la politicienne Vivienne Rook (Emma Thompson).

Years and Years (qu’on aurait pu traduire Les années qui passent) racontent l’histoire d’une famille ordinaire de quatre frères et sœurs dans l’Angleterre post-Brexit des années 2020 avec ses nouvelles technologies et son populisme rampant incarné par la politicienne Vivienne Rook (Emma Thompson).

La série avait fait sensation à sa sortie l’an passé, sur BBC One au Royaume-Uni, HBO aux États-Unis et Canal + en France. Je l’ai regardé avec un an de retard mais avec un enthousiasme inentamé : Years and Years dispute à Tchernobyl le titre de meilleure série de l’année.

À quoi doit-elle cette réussite ? À sa capacité à mélanger harmonieusement plusieurs registres.

D’un côté, Years and Years est une dystopie politique et technologique qui louche du côté de Black Mirror en nous décrivant un futur à la fois très proche donc très crédible (une héroïne raconte avec beaucoup de justesse qu’elle s’imaginait, dans sa jeunesse, 2030 comme une date très lointaine et très futuriste et qu’elle est surprise d’en fêter le commencement sans avoir tant changé que cela) mais marqué par de nombreuses évolutions.

Ces évolutions ne sont pas toutes positives qui donnent à Years and Years une tonalité très pessimiste sans jamais pour autant sombrer dans le récit apocalyptique. À l’en croire, les nouvelles technologies, qui abaissent peu à peu la frontière entre l’humain et le non humain (passionnant personnage de Bethany qui fait son « coming out » en révélant à ses parents qui l’attendaient non pas son désir de changer de genre mais celui, plus surprenant, de devenir une « machine »), si elles fluidifient les communications, transforment notre société en immense Panopticon liberticide. Plus inquiétant encore, l’Angleterre post-Brexit sombre lentement dans un populisme xénophobe où la vulgarité (Emma Thompson en rajoute dans la caricature) le dispute à la peur tandis que le monde tout entier va à sa perte.

Cette toile historique s’incarne dans une famille ordinaire. La série de six épisodes d’une heure se donne le temps d’en approfondir chacun des personnages, leur conférant plus d’épaisseur que l’impression première qu’ils donnent : Stephen, l’aîné, bon mari et bon père, révèle des fragilités qu’on n’aurait pas imaginées, Edith, la militante, prend bientôt conscience de l’impasse de son engagement, Daniel, le cadet gay, puise au fond de lui des ressources inattendues pour porter secours à l’homme qu’il aime, Rosie, la benjamine, clouée dans son fauteuil roulant sans que jamais son handicap ne soit instrumentalisé, reviendra trop tard de son engouement spontané pour Vivienne Rook et son parti.

Dystopie politique, chronique d’une famille ordinaire : Years and Years, malgré une petite baisse de rythme autour du troisième épisode, est une réussite absolue. Regardez en le premier épisode – au final à couper le souffle – et vous ne décrocherez plus jusqu’au dernier.

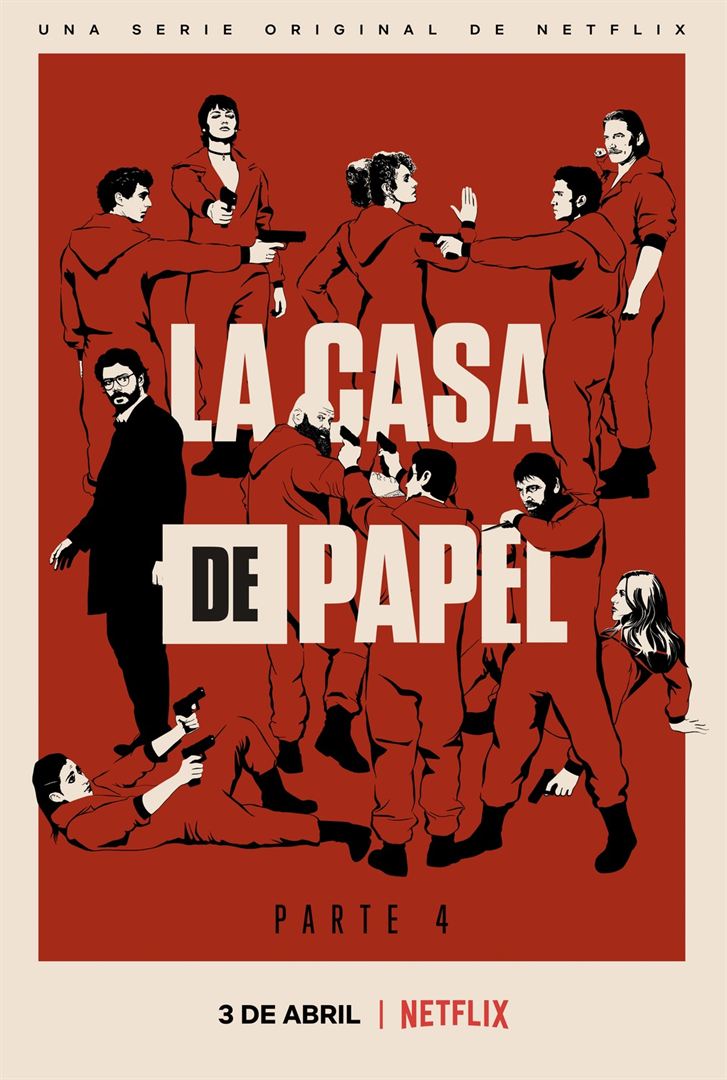

Tokyo, Nairobi, Denver, Rio et tous leurs acolytes sont de retour. À la fin de la saison 2, ils avaient réussi à s’enfuir victorieusement de l’Hôtel de la monnaie avec un butin de près d’un milliard d’euros. Les voici à nouveau réunis pour un nouveau braquage qui vise cette fois-ci la Banque centrale d’Espagne.

Tokyo, Nairobi, Denver, Rio et tous leurs acolytes sont de retour. À la fin de la saison 2, ils avaient réussi à s’enfuir victorieusement de l’Hôtel de la monnaie avec un butin de près d’un milliard d’euros. Les voici à nouveau réunis pour un nouveau braquage qui vise cette fois-ci la Banque centrale d’Espagne. À Hollywood, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, quelques jeunes gens rêvent de célébrité malgré les obstacles : Jack, jeune père de famille, obligé de se prostituer pour gagner sa vie, Archie, scénariste noir et homosexuel, Roy, acteur sans talent, Claire, jeune première étouffée par ses parents, Raymond, réalisateur sous contrat et sa femme Camille, une beauté afro-américaine cantonnée aux rôles de soubrettes.

À Hollywood, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, quelques jeunes gens rêvent de célébrité malgré les obstacles : Jack, jeune père de famille, obligé de se prostituer pour gagner sa vie, Archie, scénariste noir et homosexuel, Roy, acteur sans talent, Claire, jeune première étouffée par ses parents, Raymond, réalisateur sous contrat et sa femme Camille, une beauté afro-américaine cantonnée aux rôles de soubrettes. Mère de six enfants, épouse d’un notable de l’Illinois, Phyllis Schlafly a milité de tous temps dans les rangs des Républicains se présentant sans succès à trois reprises, en 1952, en 1960 et en 1970 aux élections à la Chambre. Spécialiste des questions de défense, anticommuniste chevronnée, c’est sur un tout autre terrain qu’elle deviendra célèbre dans les années soixante-dix : l’anti-féminisme. Mrs. America raconte le combat qu’elle mènera, face aux grandes figures féministes de l’époque, contre l’Equal Rights Amendment, un projet d’amendement constitutionnel reconnaissant l’égalité des sexes.

Mère de six enfants, épouse d’un notable de l’Illinois, Phyllis Schlafly a milité de tous temps dans les rangs des Républicains se présentant sans succès à trois reprises, en 1952, en 1960 et en 1970 aux élections à la Chambre. Spécialiste des questions de défense, anticommuniste chevronnée, c’est sur un tout autre terrain qu’elle deviendra célèbre dans les années soixante-dix : l’anti-féminisme. Mrs. America raconte le combat qu’elle mènera, face aux grandes figures féministes de l’époque, contre l’Equal Rights Amendment, un projet d’amendement constitutionnel reconnaissant l’égalité des sexes. Des repris de justice braquent la Monnaie royale de Madrid pour le casse du siècle. Il ne s’agit pas seulement de s’emparer du magot mais de prendre les employés en otage et de tenir un siège de plusieurs jours pour faire tourner les rotatives à pleine vitesse et s’enfuir avec un butin d’un milliard d’euros. Le cerveau de l’opération, prévue dans les moindres détails, se fait appeler le Professeur et en a tous les attributs : veste en tweed, cravate, barbe et lunettes. Quant aux huit membres de l’opération, un nom de ville a été attribué à chacun : Berlin, Tokyo, Nairobi, Denver, Moscou, Rio, Helsinki, Oslo…

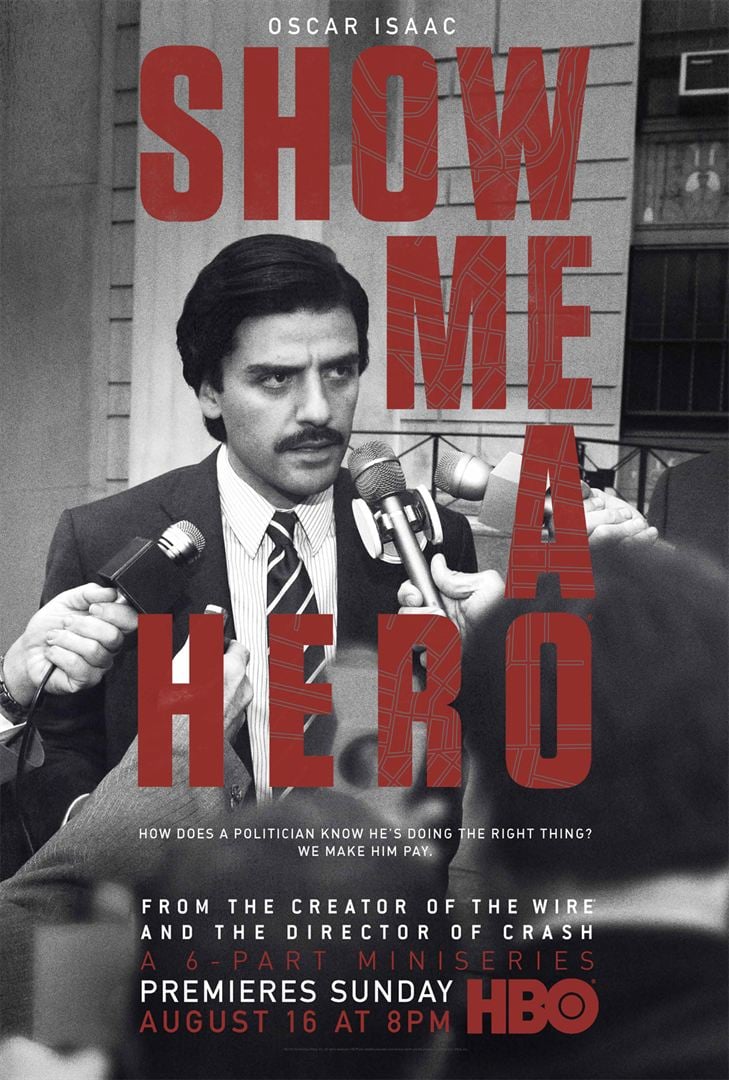

Des repris de justice braquent la Monnaie royale de Madrid pour le casse du siècle. Il ne s’agit pas seulement de s’emparer du magot mais de prendre les employés en otage et de tenir un siège de plusieurs jours pour faire tourner les rotatives à pleine vitesse et s’enfuir avec un butin d’un milliard d’euros. Le cerveau de l’opération, prévue dans les moindres détails, se fait appeler le Professeur et en a tous les attributs : veste en tweed, cravate, barbe et lunettes. Quant aux huit membres de l’opération, un nom de ville a été attribué à chacun : Berlin, Tokyo, Nairobi, Denver, Moscou, Rio, Helsinki, Oslo… La ville de Yonkers dans l’État de New York s’est vue infliger en 1985 par un juge fédéral l’injonction de construire deux cents logements sociaux. La colère des habitants, des Blancs de la classe moyenne américaine, qui craignent à la fois la cohabitation avec des populations noires défavorisées et la perte de valeur de leur propriété immobilière, provoque la chute du maire de Yonkers, un Républicain blanchi sous le harnais (James Belushi) et l’élection d’un jeune conseiller démocrate, Nick Wacicsko (Oscar Isaac). Menacé par la Justice d’une astreinte faramineuse s’il n’exécute pas le jugement, le jeune édile n’a d’autre solution que de s’y plier, s’attirant l’opposition de la majorité de son conseil et une impopularité tenace.

La ville de Yonkers dans l’État de New York s’est vue infliger en 1985 par un juge fédéral l’injonction de construire deux cents logements sociaux. La colère des habitants, des Blancs de la classe moyenne américaine, qui craignent à la fois la cohabitation avec des populations noires défavorisées et la perte de valeur de leur propriété immobilière, provoque la chute du maire de Yonkers, un Républicain blanchi sous le harnais (James Belushi) et l’élection d’un jeune conseiller démocrate, Nick Wacicsko (Oscar Isaac). Menacé par la Justice d’une astreinte faramineuse s’il n’exécute pas le jugement, le jeune édile n’a d’autre solution que de s’y plier, s’attirant l’opposition de la majorité de son conseil et une impopularité tenace. Mini-série en six épisodes, The Plot Against America est l’adaptation de l’uchronie de Philip Roth qui imagine l’Amérique pendant la Seconde guerre mondiale dirigée par un président isolationniste et antisémite, le célèbre aviateur Charles Lindbergh.

Mini-série en six épisodes, The Plot Against America est l’adaptation de l’uchronie de Philip Roth qui imagine l’Amérique pendant la Seconde guerre mondiale dirigée par un président isolationniste et antisémite, le célèbre aviateur Charles Lindbergh. Elliot Udo (André Holland) est un jazzman new-yorkais qui s’est expatrié à Paris. Il y a fondé un club, The Eddy, avec son ami Farid (Tahar Rahim). Il a un temps vécu en couple avec Maja (Joanna Kulig), la chanteuse du groupe qui s’y produit tous les soirs. Sa fille adolescente (Amandla Stenberg), qui s’est violemment disputée avec sa mère, vient le rejoindre à Paris. Mais The Eddy perdant de l’argent, Farid a pris des contacts dans le milieu qui vont mettre en péril sa sécurité et l’avenir du club.

Elliot Udo (André Holland) est un jazzman new-yorkais qui s’est expatrié à Paris. Il y a fondé un club, The Eddy, avec son ami Farid (Tahar Rahim). Il a un temps vécu en couple avec Maja (Joanna Kulig), la chanteuse du groupe qui s’y produit tous les soirs. Sa fille adolescente (Amandla Stenberg), qui s’est violemment disputée avec sa mère, vient le rejoindre à Paris. Mais The Eddy perdant de l’argent, Farid a pris des contacts dans le milieu qui vont mettre en péril sa sécurité et l’avenir du club. Eve Polastri (Sandra Oh) est une fonctionnaire ordinaire du MI5, le service de contre-espionnage britannique. Vilanelle (Jodie Comer) est une tueuse à gages surdouée qui travaille pour une mystérieuse organisation criminelle. Les intuitions de la première, la perversité de la seconde vont mettre les deux femmes au prise.

Eve Polastri (Sandra Oh) est une fonctionnaire ordinaire du MI5, le service de contre-espionnage britannique. Vilanelle (Jodie Comer) est une tueuse à gages surdouée qui travaille pour une mystérieuse organisation criminelle. Les intuitions de la première, la perversité de la seconde vont mettre les deux femmes au prise. À New York, en 1977, l’assassinat mystérieux de sa grand mère met en contact Jonah (Logan Lerman) avec Meyer Offerman (Al Pacino). Le milliardaire dirige un groupe hétéroclite de « chasseurs ». Leurs proies : les anciens nazis réfugiés aux États-Unis qui complotent à l’instauration d’un Quatrième Reich.

À New York, en 1977, l’assassinat mystérieux de sa grand mère met en contact Jonah (Logan Lerman) avec Meyer Offerman (Al Pacino). Le milliardaire dirige un groupe hétéroclite de « chasseurs ». Leurs proies : les anciens nazis réfugiés aux États-Unis qui complotent à l’instauration d’un Quatrième Reich.