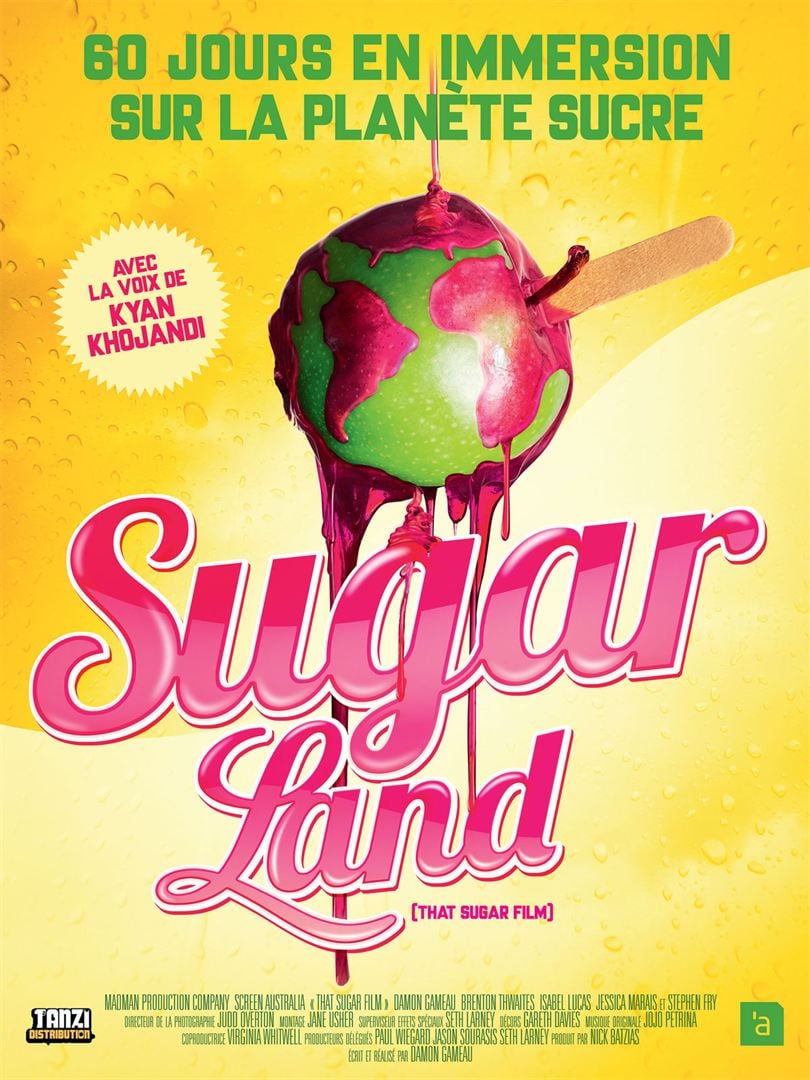

L’acteur-réalisateur-scénariste australien Damon Gameau a décidé de se soumettre pendant soixante jours à un régime riche en sucre. Pas de glaces ni de bonbons. Pas de calorie supplémentaire par rapport à son alimentation habituelle. Uniquement des produits « light » : des smoothies, des céréales, des barres chocolatées… en bref des «aliments avec des fleurs, des abeilles et des couchers de soleil sur les étiquettes». L’équivalent de quarante cuillères à café de sucre par jour soit la consommation moyenne d’un Australien. Le résultat : 8.5 kg, 11 cm de tour de taille, des boutons et de la mauvaise humeur.

L’acteur-réalisateur-scénariste australien Damon Gameau a décidé de se soumettre pendant soixante jours à un régime riche en sucre. Pas de glaces ni de bonbons. Pas de calorie supplémentaire par rapport à son alimentation habituelle. Uniquement des produits « light » : des smoothies, des céréales, des barres chocolatées… en bref des «aliments avec des fleurs, des abeilles et des couchers de soleil sur les étiquettes». L’équivalent de quarante cuillères à café de sucre par jour soit la consommation moyenne d’un Australien. Le résultat : 8.5 kg, 11 cm de tour de taille, des boutons et de la mauvaise humeur.

Sugarland se présente à la fois comme une expérience humaine et un documentaire scientifique. Les deux ont leurs limites.

L’expérience humaine, c’est celle que le réalisateur mène sur son propre corps. On partage la gêne de sa compagne à le voir transformer en cobaye. Mais on sait en même temps que l’expérience monitorée par une batterie de médecins ne tournera pas en eau de boudin. Sugarland entretient du coup un faux suspense peu convaincant.

Le documentaire scientifique est à la fois instructif et ludique. On apprend grâce à lui ses caractéristiques (glucose, fructose, saccharose…), ses effets appétissants et addictifs, son histoire (comment le gras a été diabolisé et le sucre étrangement amnistié). On le fait sur un mode très ludique qui n’est pas sans rappeler les tics de Michael Gondry : les images des scientifiques interviewés sont incrustés sur les emballages des aliments ou les portes d’un frigo, rompant agréablement la monotonie qui caractérise des documentaires plus conventionnels. C’est marrant un moment, et lassant bientôt. Le rap final qui clôt le film était sans doute de trop.

Mais surtout Sugarland a un défaut rédhibitoire. Il vient après Supersize me, le documentaire américain de Morgan Spurlock qui avait pris pendant deux mois tous ses repas au McDonald’s pour dénoncer les dangers d’une alimentation trop riche.

Misako est audiodescriptrice : elle décrit à des spectateurs malvoyants les films qu’ils ne peuvent voir. Masaya est un photographe qui perd la vue.

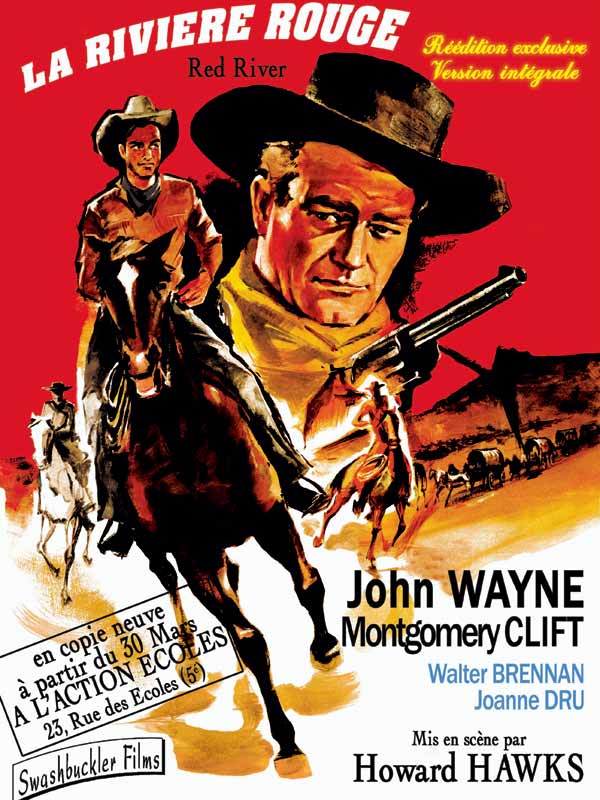

Misako est audiodescriptrice : elle décrit à des spectateurs malvoyants les films qu’ils ne peuvent voir. Masaya est un photographe qui perd la vue. Dans les années 1850, le cowboy Tom Dunson franchit la rivière rouge pour aller au Texas élever du bétail et y faire fortune. Il recueille un orphelin.

Dans les années 1850, le cowboy Tom Dunson franchit la rivière rouge pour aller au Texas élever du bétail et y faire fortune. Il recueille un orphelin. Gaspard (Félix Moati) se rend au mariage de son père (Johan Heldenbergh) qui dirige un zoo dans le Limousin. Il demande à Laura (Laetitia Dosch) de l’accompagner et de se faire passer pour sa petite amie. Il y retrouve sa sœur Coline (Christa Théret) qui vit en symbiose avec les animaux et son frère Virgil (Guillaume Gouix) qui porte à bout de bras l’entreprise familiale menacée de faillite.

Gaspard (Félix Moati) se rend au mariage de son père (Johan Heldenbergh) qui dirige un zoo dans le Limousin. Il demande à Laura (Laetitia Dosch) de l’accompagner et de se faire passer pour sa petite amie. Il y retrouve sa sœur Coline (Christa Théret) qui vit en symbiose avec les animaux et son frère Virgil (Guillaume Gouix) qui porte à bout de bras l’entreprise familiale menacée de faillite. Écrivain raté, paralysé par l’angoisse de la feuille blanche, Don Burnam est alcoolique depuis six ans. Son frère et sa fiancée, d’un dévouement exemplaire, veulent l’emmener en week-end à la campagne. Mais Don parvient à échapper à leur vigilance. Il a tôt fait de dépenser les gages que son frère avait prévus pour la femme de ménage. Pour se procurer à boire, il supplie un barman, emprunte de l’argent à une amie, vole le sac à main d’une cliente d’un restaurant. Il finit même par mettre en gage sa machine à écrire. Abruti d’alcool, il chute dans l’escalier et se retrouve dans un hôpital psychiatrique en proie à une crise de delirium tremens.

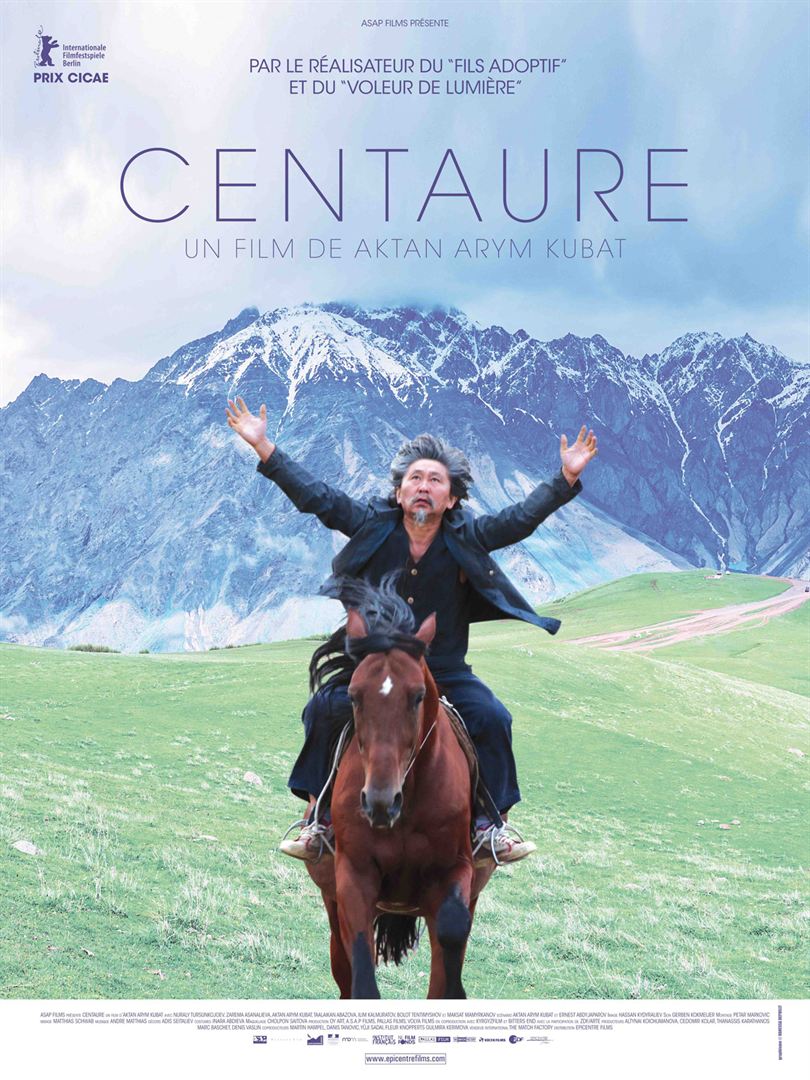

Écrivain raté, paralysé par l’angoisse de la feuille blanche, Don Burnam est alcoolique depuis six ans. Son frère et sa fiancée, d’un dévouement exemplaire, veulent l’emmener en week-end à la campagne. Mais Don parvient à échapper à leur vigilance. Il a tôt fait de dépenser les gages que son frère avait prévus pour la femme de ménage. Pour se procurer à boire, il supplie un barman, emprunte de l’argent à une amie, vole le sac à main d’une cliente d’un restaurant. Il finit même par mettre en gage sa machine à écrire. Abruti d’alcool, il chute dans l’escalier et se retrouve dans un hôpital psychiatrique en proie à une crise de delirium tremens. Centaure s’est marié sur le tard. Sa femme qu’il chérit est sourde et muette. Son fils, âgé de quatre ans seulement, tarde à parler. Projectionniste jusqu’à la fermeture de la salle de cinéma qui l’employait, il est désormais manœuvre sur les chantiers.

Centaure s’est marié sur le tard. Sa femme qu’il chérit est sourde et muette. Son fils, âgé de quatre ans seulement, tarde à parler. Projectionniste jusqu’à la fermeture de la salle de cinéma qui l’employait, il est désormais manœuvre sur les chantiers. Steve Landry a quarante ans passés, bientôt cinquante combats au compteur et plus de défaites que de victoires. Pas facile pour lui, sa femme et ses deux enfants de joindre les deux bouts avec les minables cachets que ses combats lui procurent et un travail de cuistot dans une cantine professionnelle.

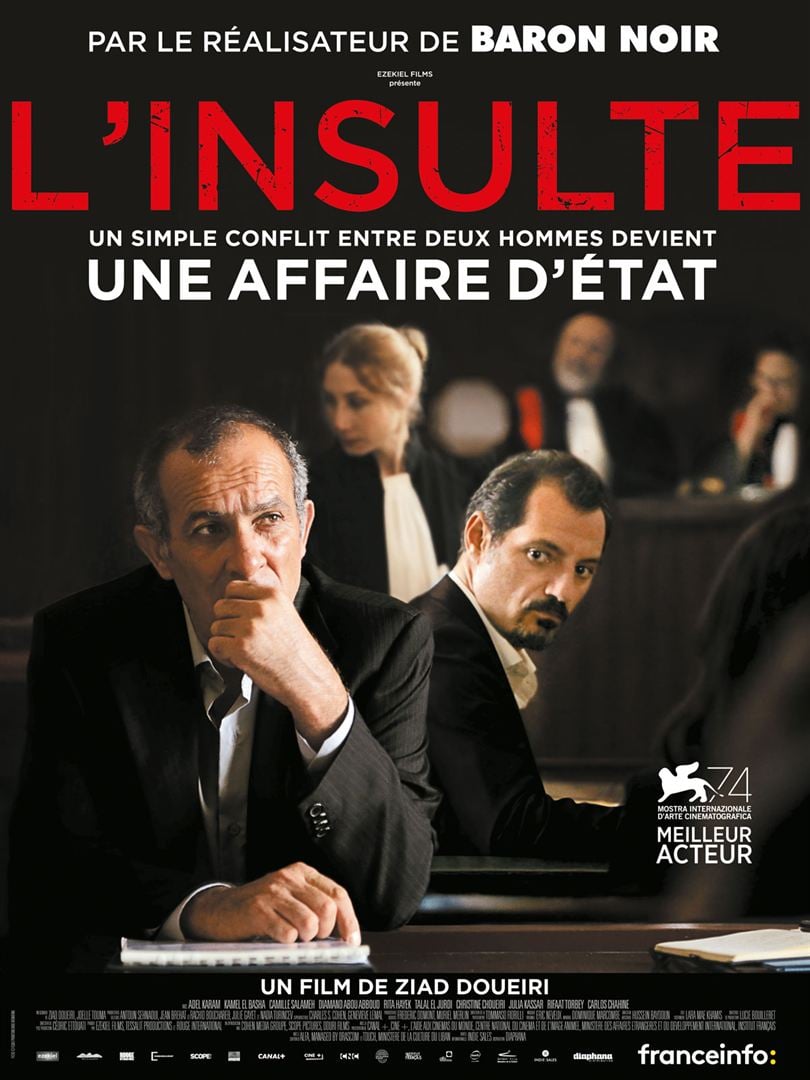

Steve Landry a quarante ans passés, bientôt cinquante combats au compteur et plus de défaites que de victoires. Pas facile pour lui, sa femme et ses deux enfants de joindre les deux bouts avec les minables cachets que ses combats lui procurent et un travail de cuistot dans une cantine professionnelle. En 2016 à Beyrouth deux hommes s’insultent et en viennent aux mains. Toni, la quarantaine, est un militant des Forces libanaises, une ancienne milice chrétienne violemment anti-palestinienne. Yasser, la soixantaine, est un réfugié palestinien, chassé de Jordanie en 1971.

En 2016 à Beyrouth deux hommes s’insultent et en viennent aux mains. Toni, la quarantaine, est un militant des Forces libanaises, une ancienne milice chrétienne violemment anti-palestinienne. Yasser, la soixantaine, est un réfugié palestinien, chassé de Jordanie en 1971.